不同放置方式的h型抗滑樁數值模擬研究

馬松松

(淄博市規劃設計研究院有限公司,山東 淄博 255000)

0 引言

由于我國基礎設施的大規模建設,因此涌現了大量的大推力滑坡治理工程。對這類滑坡治理工程來說,普通抗滑單樁自身剛度不足、抗滑能力差、治理效果不明顯,因此不能用于這類滑坡的治理工作[1]。然而,由于h 型抗滑樁其具有自身剛度大、抵抗滑坡推力的能力強、治理滑坡效果顯著等優勢,被廣泛應用于大推力滑坡治理工程中[2-3]。基于此,該文結合大推力滑坡治理工程,利用有限元軟件MIDAS GTS,建立不同放置方式的h 型抗滑樁支護模型,分析各自的滑坡治理效果,對兩種放置方式的h 型抗滑樁進行內力分析,得出兩者中較優的放置h型抗滑樁的方式,為類似布樁位置受限的大推力滑坡治理工程提供參考。

1 工程概況

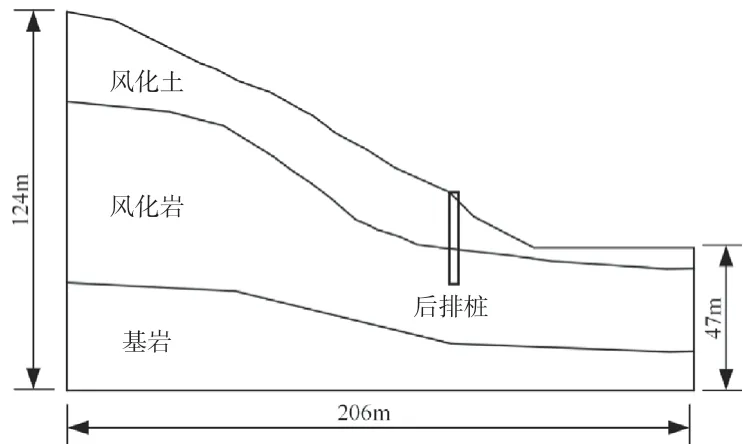

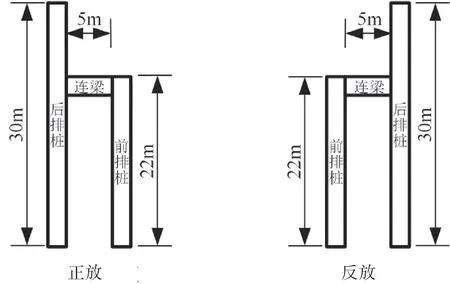

滑坡體周圍植被發育一般,主要為小松林和灌木,滑坡由風化土、風化巖以及基巖組成。其中,風化土為黃褐色,稍濕,硬塑狀-堅硬狀,成分不均勻,含較多的碎石,分布于滑坡的表層,厚度為5 m~17 m,層厚差異大;風化巖淺灰色、灰黑色,頁理結構,薄層狀構造,巖石風化強烈,裂隙發育,巖體破碎;基巖為灰黑色,薄層理狀構造,巖體較破碎,巖芯呈短柱狀、碎塊狀全場地均有分布。滑坡左高為124 m,長度為206 m,右高47 m,抗滑樁設置在坡腳上部且靠近坡腳,滑坡最危險截面圖如圖1 所示。設計了2 種不同的h 型抗滑樁放置方式,2 種h 型抗滑樁的放置方式如圖2 所示。h 型抗滑樁采用C30 強度等級的混凝土澆筑,抗滑樁與連梁截面尺寸均為2m×3m,后排樁樁長為30 m,前排樁樁長為22 m,連梁長度為5 m,前后排樁樁底水平高度相同,h 型抗滑樁與巖土體物理力學參數見表1。值得注意的是,該文提到的h 型抗滑樁的正放與反放是相對滑坡滑動方向來說的,沿著滑坡滑動方向,樁位依次為后排樁、前排樁的為正放,樁位依次為前排樁、后排樁的為反放。

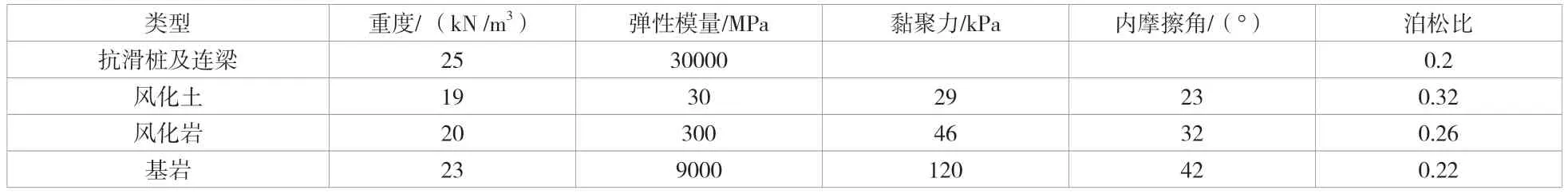

表1 h 型抗滑樁與巖土體物理力學參數

圖1 滑坡最危險截面圖

圖2 h 型抗滑樁的放置方式

2 有限元模型的建立

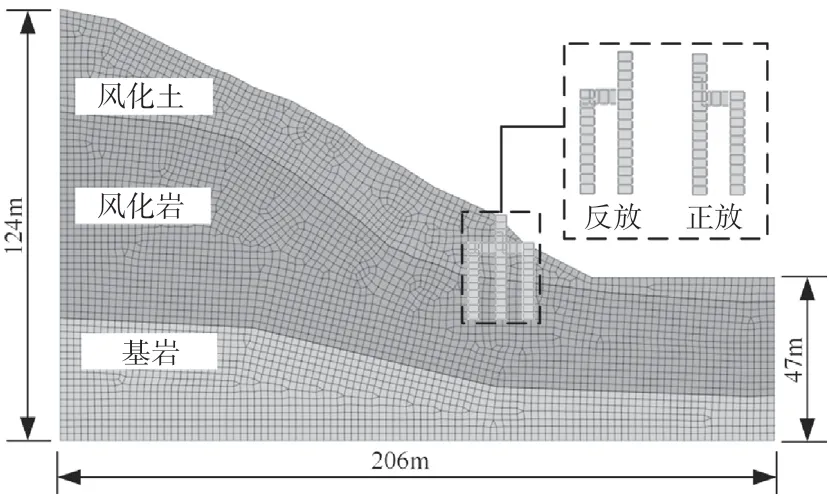

采用有限元軟件MIDAS GTS,建立不同放置方式的h 型抗滑樁治理滑坡的二維模型,滑坡巖土體采用摩爾庫倫本構模型,抗滑樁與連梁均采用線彈性本構模型。該有限元模型按平面應變考慮,分別在模型左邊界、下邊界、右邊界施加約束,整體模型施加自重。h 型抗滑樁與連梁之間的連接為剛性連接,保證同時傳遞彎矩與剪力,有限元模型如圖3 所示。模型建立完成后,設置3 種分析工況,分別為天然工況、正放h 型抗滑樁支護工況、反放h 型抗滑樁支護工況,每種分析工況對應選取與之相對應的網格組。

圖3 有限元模型圖

3 數值模擬分析

在保證其他條件不變的情況下,對上述3 種工況進行分析,得出天然工況下的坡體情況、反放與正放h 型抗滑樁滑坡治理效果、反放與正放h 型抗滑樁樁身內力,并分別進行分析。

3.1 滑坡治理效果分析

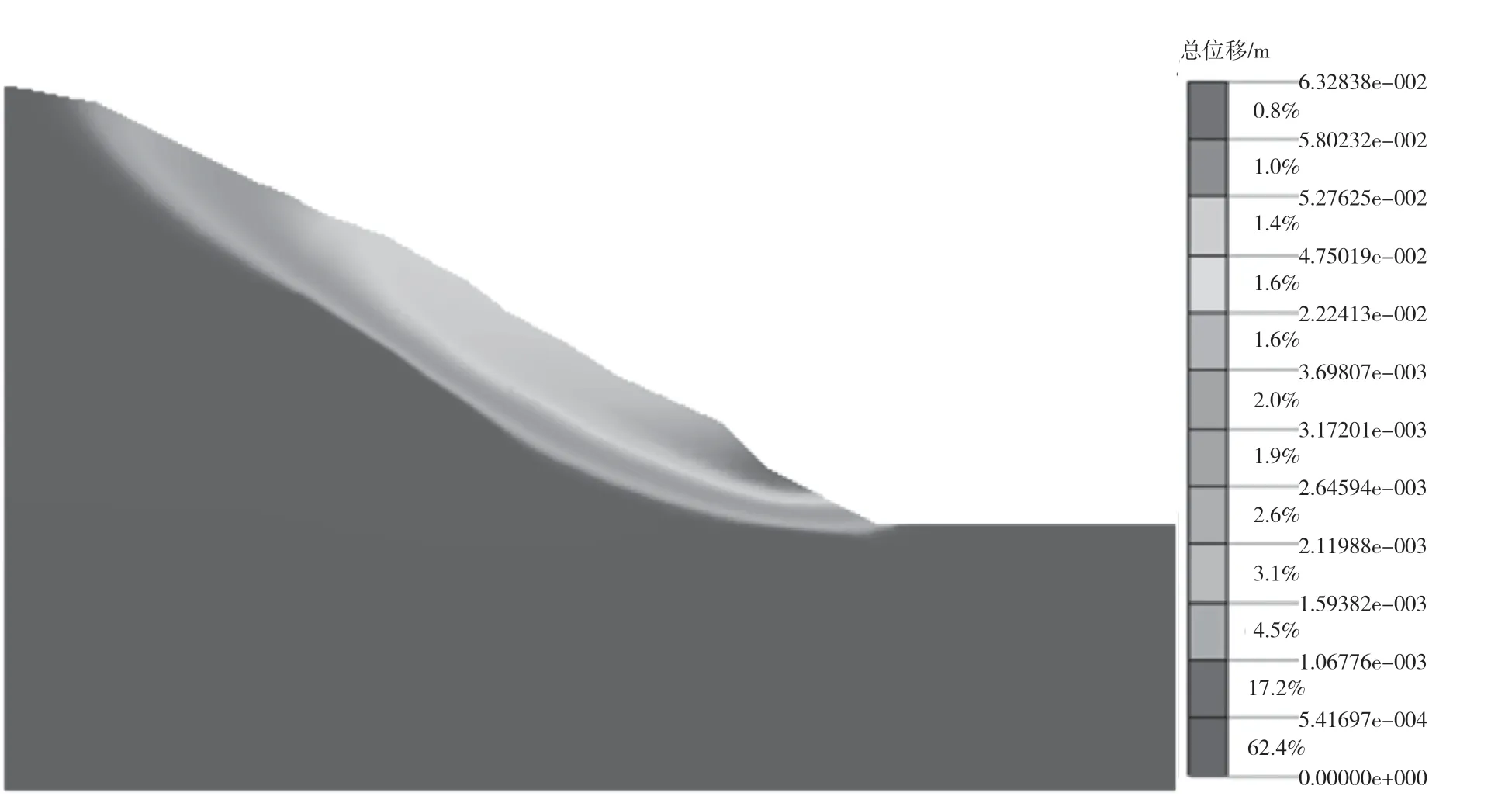

坡體有效塑性應變與坡體總位移是評判滑坡治理效果的重要因素,天然工況下坡體有效塑性應變云圖如圖4 所示,天然工況下坡體總位移云圖如圖5 所示。由圖4可知,坡體有效塑性應變最大為1.31,出現在坡腳區域;天然工況下坡體有效塑性應變較大區域主要集中于風化土與風化巖接觸面附近,在坡腳與坡體中部較為明顯;坡體57.3%的區域有效塑性應變低于0.11,2.6%的區域有效塑性應變高于1.0。由圖5 可知,天然工況下坡體最大總位移為32 mm,明顯不滿足實際工程安全的要求,最大總位移出現在坡腳附近;坡體總位移主要發生在風化土區域,風化巖和基巖區域總位移基本上均為0;天然工況下坡體大概4.8%的區域總位移大于20 mm,95.2%的坡體區域總位移小于20 mm;從坡頂至坡腳,天然工況下坡體總位移整體呈現遞增的趨勢。結合天然工況下坡體有效塑性應變與總位移,更好地證實了布樁位置在坡腳附近的合理性。

圖4 天然工況下坡體有效塑性應變云圖

圖5 天然工況下坡體總位移云圖

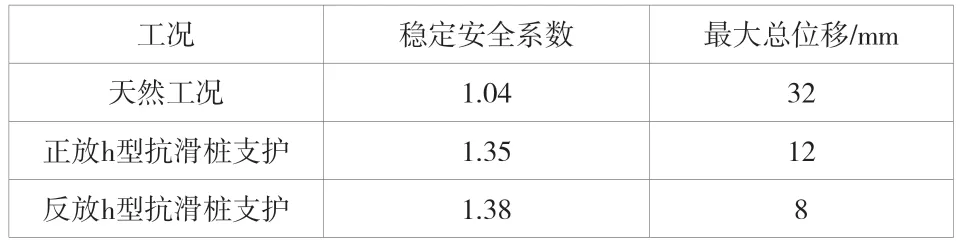

3 種工況下坡體的穩定安全系數與最大總位移見表2。由表2 可知,天然工況下,坡體穩定安全系數為1.04,顯然坡體不滿足工程安全的要求。正放h 型抗滑樁支護工況下坡體穩定安全系數為1.35,滿足工程安全的要求,穩定安全系數較天然工況下提升了29.8%;正放h 型抗滑樁支護工況下坡體最大總位移為12 mm,與天然工況相比減少了62.5%;反放h 型抗滑樁支護工況下坡體穩定安全系數為1.38,也滿足工程安全的要求,穩定安全系數與天然工況相比提升了32.7%;反放h 型抗滑樁支護工況下坡體最大總位移為8 mm,與天然工況相比減少了75.0%。綜上所述,正放h 型抗滑樁支護工況與反放h 型抗滑樁支護工況下,坡體的穩定安全系數與坡體最大總位移均滿足工程安全的要求,但是反放h 型抗滑樁支護坡體穩定安全系數提升更明顯,限制坡體位移更顯著,可以得出,正放h 型抗滑樁與反放h 型抗滑樁治理滑坡效果均較明顯,但反放h 型抗滑樁治理滑坡效果更優。

表2 3 種工況下坡體的穩定安全系數與最大總位移

3.2 抗滑樁樁身內力分析

3.2.1 樁彎矩情況分析

正放h 型抗滑樁后排樁彎矩方向在與連梁連接處位置發生改變,后排樁埋深為17.9m 時,后排樁樁身彎矩為零,同時彎矩方向發生變化;后排樁樁身彎矩最大出現在與連梁連接的位置,最大彎矩大小為4.9MN·m;前排樁彎矩埋深為8.1m 時,樁身彎矩為零,樁身彎矩方向發生變化;前排樁樁身最大彎矩出現在樁頂與連梁連接節點處,最大彎矩大小為9.8MN·m,較后排樁最大彎矩更大;綜合前當后排樁彎矩可以看出,在水平高度相同的樁身位置處,正放h 型抗滑樁前排樁樁身彎矩較后排樁彎矩更大。反放h型抗滑樁后排樁彎矩方向在與連梁連接處位置發生改變,后排樁埋深為14.3m 時,后排樁樁身彎矩為零,同時彎矩方向發生變化;后排樁樁身彎矩最大出現在與連梁連接位置,最大彎矩大小為7.5MN·m;前排樁彎矩埋深為9.0m時,樁身彎矩為零,樁身彎矩方向發生變化;前排樁樁身最大彎矩出現在樁頂與連梁連接節點處,最大彎矩大小為5.4MN·m,比后排樁最大彎矩小;綜合反放h 型抗滑樁前后排樁彎矩分析,在水平高度相同的樁身位置處,反放h型抗滑樁后排樁樁身彎矩較前排樁彎矩更大。正反放h 型抗滑樁樁身最大彎矩出現的位置不同,正放h 型抗滑樁最大彎矩出現在前排樁樁頂,反放h 型抗滑樁最大彎矩出現在后排樁上與連梁連接的位置處。

3.2.2 樁剪力情況分析

正放h 型抗滑樁后排樁剪力方向在與連梁連接處位置發生改變,當后排樁埋深為10m 與24m 時,后排樁樁身剪力為零,同時剪力方向發生變化;后排樁最大剪力發生在埋深17m 處,最大剪力大小為0.8MN;正放h 型抗滑樁前排樁樁身最大剪力發生在樁頂,最大剪力大小為1.3MN;正放h 型抗滑樁后排樁樁身剪力為零的位置有3 處,前排樁樁身剪力為零的位置只有一處。當反放h 型抗滑樁后排樁埋深為20m 時,后排樁樁身剪力為零,剪力方向發生變化;當埋深為10m 時,反放h 型抗滑樁后排樁剪力最大,最大剪力大小為1.36MN;反放h 型抗滑樁后排樁與前排樁樁身剪力為零的位置均只有一處。正反放h 型抗滑樁樁身最大剪力出現的位置不同,正放h 型抗滑樁最大剪力出現在前排樁樁頂,反放h 型抗滑樁最大剪力出現在后排樁上與連梁連接的位置。

綜上所述,正反放h 型抗滑樁樁身最大彎矩與剪力的位置均不同,正放h 型抗滑樁的樁身最大彎矩較反放h 型抗滑樁更大,正反放h 型抗滑樁樁身最大剪力基本相同,基本可以認為,在正反放h 型抗滑樁中,反放h 型抗滑樁的受力更優。

4 結論

該文結合邊坡治理工程,利用有限元軟件MIDAS GTS,建立3 種不同工況下邊坡模型,對不同工況下坡體狀態與抗滑樁樁身內力進行分析,得出以下3 個結論:1)在治理大推力滑坡中,正反放h 型抗滑樁治理效果均較明顯,但是正放h 型抗滑樁治理效果更優,坡體穩定安全系數提升了32.7%,坡體最大總位移減少了75.0%。2)正反放h 型抗滑樁樁身最大剪力基本相同,但是反放h 型抗滑樁樁身最大彎矩較小,反放h 型抗滑樁的受力更佳。3)當布樁位置受限時,在正放h 型抗滑樁與反放h 型抗滑樁中,從受力分析角度考慮,宜選用反放h 型抗滑樁進行大推力滑坡的治理。但是要考慮現場施工條件等進行進行綜合確定。