“人-機-組織”共生系統:一個智能化組織理論框架

何江 朱黎黎

[摘 要] 智能化組織作為人、機、組織多元共生時代的組織新形態,但其至今尚缺乏適配的組織理論框架,因而適時構建新型組織系統理論體系,已成引導企業數智化實踐和深化理論創新的重要議題。基于人-機-環境系統工程理論和共生理論,創新性提出適配于企業數智化轉型的人-機-組織共生系統理論,并從生成邏輯、基本內涵、運作機理、內容范疇與研究議程等方面系統探討其理論框架體系。結果發現:人-機-組織共生系統作為探討人、機、組織交互關系的整合理論框架,其形態呈現“人-組織二元系統→人-技術-組織三元交互系統→人-機-組織三元共生系統”的演化態勢,且具有人機協同共生化、員工-組織合作共贏化、機器-組織交互賦能化、人-機-組織共生一體化等特征。同時,人-機-組織共生系統可劃分為簡單人-機-組織共生網絡、復雜人-機-組織共生系統以及廣義人-機-組織共生系統等3種基本類型,其共生模式包括互利共生、偏利共生、偏害共生、競爭吞噬4種類型。此外,人-機-組織共生系統理論的基本內容范疇主要涉及人類員工、智能機器、企業組織、員工-機器共生關系、員工-組織共生關系、機器-組織共生關系、人-機-組織三元共生關系7個方面。人-機-組織共生系統作為新生理論體系,既可為智能時代組織系統變革提供更富詮釋力度的理論新視角,也可為引領組織系統數智化轉型實踐提供理論框架新范式。

[關鍵詞]智能化組織;共生理論;人機共生;人-機-組織共生系統;ChatGPT;混合勞動力;機器換人

[中圖分類號]? F270.7; F272[文獻標識碼]? A[文章編號] 1673-0461(2023)06-0009-11

一、引言

智能化組織作為人、機器、組織等多元要素協同共生的組織新形態,其已成企業數智化轉型實踐重要前沿趨勢[1-2]。人類社會從蒸汽革命、電氣革命、信息革命到智能革命,歷次技術革命浪潮都促成了主導組織范式的變革并產生全新管理模式[3],

而ChatGPT等人工智能(Artificial Intelligence,AI)

等數智化技術更是驅動機器成為智能化組織類人化的行動者主體[4-5],并倒逼企業組織結構和管理體系迭代升級[6-7]。傳統以組織為核心的人-組織二元化管理體系逐漸轉向多元混合的人-機-組織共生體系,員工與機器關系[8]、員工與組織關系[9]、機器與組織關系[10]等也都迎來重大變革,導致傳統理論與企業數智化實踐脫節現象日趨凸顯,并對既有組織理論體系提出顛覆性挑戰[11]。因而適時將智能機器作為新生行動者主體整合到組織理論體系,并重構適配于人、機、組織多元交互的理論框架新范式[12],這已成系統詮釋數智化時代企業組織變革的迫切實踐需求和重要前沿議題。

從既有文獻看,當前學界對組織和員工共生關系[13]、人機協同共生關系[14]、組織與智能機器作用關系[12]等均已有部分探究成果,但相關研究大都基于二元關系視角。雖有部分文獻零星探討了企業組織中人、技術、組織交互作用關系[15],但至今尚缺乏從系統整體視角將人、機、組織三元交互關系整合統一探討的理論框架體系。行動者網絡理論、人-機-環境系統工程理論等也強調應綜合考量人和非人行動者間交互作用關系[16]。然而智能機器技術呈現指數型快速迭代趨勢,倒逼線性化變革的現有組織理論體系嚴重脫離新興組織形態且無法滿足數智化轉型實踐新需求[11]。因而組織理論體系理應迎來顛覆式和開辟式創新時代,將智能機器視作新生行動者主體納入管理體系并推動傳統組織理論變革已恰逢其時[12]。

總體而言,當前企業數智化實踐與經驗理論均處于早期探索階段,至今尚未形成系統性成熟經驗模式和適配理論分析框架,而定性推理分析被視作揭示新型復雜理論框架體系常用而有效的方法[17]。同時,伴隨管理實踐活動整體趨向復雜生態化,共生已成理解智能化組織多元交互關系的理想策略[18]。鑒于此,本研究基于人-機-環境系統工程理論和共生理論,將智能機器視作類人化獨立行動者主體,從人-機-組織三元共生視角重新審視企業數智化轉型變革,創新性提出人-機-組織共生系統理論,并從生成邏輯、基本內涵、運作機理、內容范疇與研究議程等方面探討其理論框架體系。相較于既有文獻,本研究所得智能化組織多元共生系統理論,可為深化理解組織系統變革以及人、機、組織多元交互關系提供更富詮釋力度的理論新視角,也為引領后續相關探究和企業數智化轉型實踐提供科學理論框架新范式。

二、人-機-組織共生系統的生成邏輯

本研究從理論基礎、實踐基礎、演進邏輯等探討人-機-組織共生系統的生成邏輯。

(一)基本理論基礎

1.人-機-環境系統工程理論

人-機-環境系統工程作為一門綜合性交叉學科,其指的是利用系統工程方法與科學理論,綜合探究人、機、環境等要素交互關系及其系統最優組合的一門新興學科[19]。該理論在著名科學家錢學森的指導下于1981年誕生于我國,發展至今已被廣泛應用于軍工、航天、航海、醫學、交通、采礦、智能機器設計等諸多系統工程領域[20]。人-機-環境系統工程理論中的“人”代表操作或決策人員等作為工作主體的人員個體,“機”代表計算機、機器、系統技術以及工具等作為人員個體控制的所有對象總稱,“環境”則代表諸如溫度、噪聲等作為“人”“機”所共同相處的特定工作條件,并可將該理論研究范疇劃分為人的特性、機的特性、環境特性、人-機關系、人-環關系、機-環關系以及人-機-環境系統總體性能7個方面[19]。智能化組織作為人-機-環境系統工程的新形態,然而當前學界從組織管理視角將人-機-環境系統工程理論用于探討企業數智化轉型的理論體系成果著墨甚少,這也為本研究探討人-機-組織多元交互共生關系提供了契機并奠定先行理論基礎。

2.共生理論

共生原本作為一個生物學理念,其最早由德國生物學家德貝里于1879年提出,且于20世紀中葉就已開始被應用于社會科學領域以解釋社會現象。我國以袁純清為代表的學者最早引入共生理念且構建共生理論基本邏輯框架,并將該理論創新為一種社會科學方法體系[21]。共生指的是某一共生環境中不同共生單元間基于某種共生模式所形成的交互作用關系,且該理論由共生單元(指構成共生關系的基本單位)、共生模式(共生單元相互作用方式或相互結合形式)、共生環境(共生單元以外所有因素的總和)等3個關鍵要素構成。其中,共生模式也稱為共生關系,可從行為方式上將其劃分為互利共生、偏利共生、偏害共生和競爭吞噬等多種類型。總的來看,共生理論為深化探討智能化組織系統中人、機、組織多元交互共生關系奠定了堅實理論基礎。

(二)典型實踐基礎

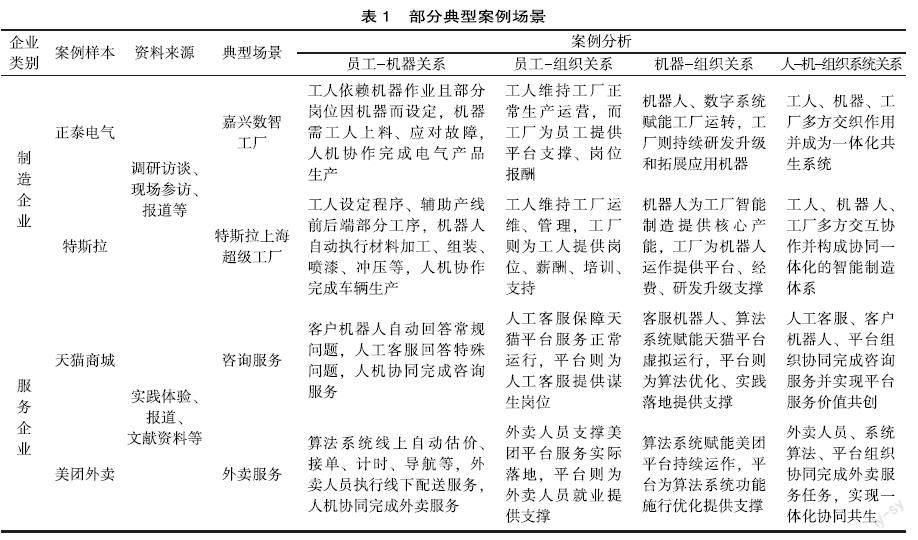

本研究選取制造業與服務業部分典型智能化企業案例,從企業報道、文獻以及調研訪談等途徑收集樣本資料,可得如表1所示的典型實踐案例場景分析,旨在為后續人-機-組織共生系統理論探討奠定實踐基礎。總體而言,當前智能化企業組織呈現人機協同共生化、員工-組織合作共贏化、機器-組織交互賦能化、人-機-組織共生一體化等趨勢特征。

(三)形態演進邏輯

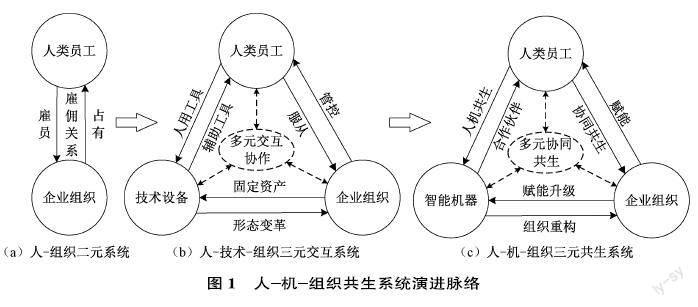

從組織系統形態演進看,伴隨機器迭代升級及其在組織系統普及滲透,傳統企業中人-組織二元體系逐漸轉向以技術為中心的人-技術-組織三元交互系統,并進一步演化至以人為中心的人-機-組織共生系統(參見圖1)。其中,智能機器從工業革命初期以體力勞動替代的技術設備,演化至現階段AI時代數智化技術賦能的智能機器,且其對人工替代范圍從簡單體力替代拓展至腦力替代,乃至某些領域完全替代人工勞動力;人類員工從傳統體力勞動者為主體轉型升級至以知識工作者為主導,企業組織則從傳統作坊工廠轉向智能機器賦能的多元共生型智能化組織。同時,員工與機器關系由傳統人用工具轉向人機協同共生、價值共創,組織與員工關系從早期雇傭關系主導轉向協同共生的利益共同體,組織與機器關系則從傳統資產擁有關系轉向交互賦能。

三、人-機-組織共生系統的基本內涵

(一)基本概念

基于上述理論與實踐基礎分析,本研究創新性提出適配于數智化時代企業組織系統變革的人-機-組織共生(HumanMachineOrganization Symbiosis,HMOS)系統理論,并賦予其如下概念內涵:人-機-組織共生系統是指由人類員工、智能機器、企業組織等3類基本共生單元所共同構成的智能化組織共生系統。人-機-組織共生系統理論則指基于系統工程科學理論和共生理論基本思想,綜合探究人-機-組織共生系統中的人、機、組織等三大要素交互共生關系,并深入探討其最滿意組合的一門組織管理綜合性交叉性新興學科。該理論的基本宗旨是把人-機-組織視作命運共同體,探究智能化組織系統中人、機、組織的最滿意而非最優組合,尋求多方共生共贏的動態平衡。同時,該理論強調“P(人,機,組織)>P(人)+P(機)+P(組織)”并且“P(人,機,組織)>P(人+機)+P(人+組織)+P(機+組織)”,實現“1+1+1>3”,進而助推企業組織運作降本增效、各共生單元協同共生共贏。此外,可將HMOS組織效能表達為如下公式:“HMOS組織效能=(人+組織)×機器”乃至“HMOS組織效能=(人+組織)機器”,其中機器將體現為乘數效應乃至指數效應,并對人和組織產生賦能、延伸、拓展等擴大效應。

(二)基本要素

共生單元、共生環境、共生模式等共同構成共生理論的三大要素[21]。故本研究從這3方面探討人-機-組織共生系統的基本要素,并可構建如圖2所示的基本框架。

1.共生單元

共生單元作為共生體或共生關系中能量產生和交互的基本單位,也是構成共生體的基本物質條件[21]。人-機-組織共生系統中的人類員工、智能機器、企業組織就是構成整個共生體的基本共生單元,3部分基本單元共同構成智能化組織的“金三角模型”。其中,人-機-組織共生系統中的“人”是指企業組織中的人類員工個體,涉及管理者、設計者、制造者、營銷者、維護者等;“機”則指人員個體所控制并可實現與人交互協作的數智化非人對象,具體包括融合了AI、大數據、互聯網等數智化技術并應用于賦能組織和個體的計算機、機器人、系統、算法、機器設備等,且其既可表現為服務機器人、工業機器人等實體形態,也可是軟件系統、聊天機器人等虛擬形態,以下統稱機器或智能機器;組織則指包含人、機兩種基本單元的智能化組織形態,其構成了人類員工與智能機器協同共生的最直接環境,如智慧工廠、智能制造企業、智慧物流企業等都是智能化組織的典型表現形態。

2.共生環境

共生環境指人類員工、智能機器、企業組織所組成的共生系統環境,包括組織內部環境和外部環境。其中,內部環境包括企業組織文化、目標使命、財務績效、組織架構體系與管控能力、資源狀況(如人力資源、物質資源)等;外部環境包括政治政策環境、經濟環境、社會文化環境、法律環境、科技環境、自然環境、行業市場和組織社會關系(包括合作伙伴、消費者客戶、競爭者、員工家庭)等。這些內外部共生環境因素不僅影響著各共生單元的基本情況,如外部社會經濟環境與組織內部管理運作體系一定程度影響著企業組織經濟績效、員工招聘和裁員情況、智能機器投入力度等,同時也共同影響人-機-組織三元交互作用關系。

3.共生模式

從共生行為方式的視角,可將人類員工、智能機器、企業組織3者間共生關系模式劃分為互利共生、偏利共生、偏害共生、競爭吞噬4種類型。其中,互利共生是指各方共生共贏、共同進化關系;偏利共生、偏害共生均指偏向于一方利益的共生模式,且該模式下共生雙方中僅一方可從中獲得利益并實現自我提升,乃至伴隨這種偏向性共生關系的不斷強化,最終導致對另一方受擠壓和傷害;競爭吞噬是指共生關系雙方相互割裂、競爭、替代乃至吞噬的狀態,且這種競爭吞噬性的共生關系深化發展可能導致共生雙方最終走向危機和毀滅,并出現雙輸局面。人-機-組織共生系統中的4種共生關系通常相伴而生、交互疊加,可因組織系統不同發展階段、不同情形而發生轉變,且總體呈現“競爭吞噬→偏利共生/偏害共生→互利共生”的演進趨勢。傳統企業組織更多強調偏利共生,而智能化組織則將以人、機、組織多元互利共生為目標導向。

(三)基本類型

基于企業組織視角并結合系統特點及其復雜程度,可從個體微觀、企業中觀、社會宏觀3個層面,將人-機-組織共生系統細分為簡單人-機-組織共生網絡、復雜人-機-組織共生系統以及廣義人-機-組織共生系統3種類型(參見圖3)。其中,簡單人-機-組織共生網絡即指個體微觀層面員工個體、智能機器、企業組織三者之間的共生交互關系網絡。復雜人-機-組織共生系統即指企業(包括團隊組織)中觀層面,單個企業內部所有員工個體、所有智能機器設備與企業組織所形成的交互共生系統,強調企業組織中多人類員工、多智能機器的交互作用,同時也包括人與人、機器與機器之間協同共生。廣義人-機-組織共生系統則指社會宏觀層面多個企業內部所有員工群體、智能機器群體、企業組織群體三者之間構成的交互共生系統,該共生系統既包括企業內部人、機、組織三要素的協同共生,也包括內部與外部各要素跨組織邊界的交互協同共生,強調多人類員工、多智能機器、多企業組織的跨邊界協同共生和交互作用,同時也包括人與人、機器與機器、組織與組織之間交互協同共生。

(四)人-機-組織共生系統與傳統組織系統比較

相較于傳統人-組織二元系統,人-機-組織三元共生系統新增了智能機器維度,人類員工的部分勞動功能開始被機器替代,組織關系由二維交互體系轉向三維共生系統。人-機-組織共生系統作為傳統組織的“轉基因”系統升級工程,在人、機、組織等多方面多維度均發生系統化顛覆性變革,并可將其主要變革梳理如表2所示。

四、人-機-組織共生系統的運作機理

基于生成邏輯與基本內涵探討,本研究從員工-機器、員工-組織、機器-組織、系統整體等視角剖析人-機-組織共生系統的運作機理。

(一)協同共生化:員工“飼養”機器,機器“解放”員工

從人類員工與智能機器關系看,二者總體存在協同共生化關系。人機關系從“機器輔助人類”到“人類輔助機器”再到人機融合協同進行轉變,并走向人機相輔相成、協同共生。智能機器不再被當作簡單的勞動力替代工具,而是逐漸成為與人工勞力協同互補、延伸拓展人類個體能力極限的合作伙伴,人機協同式混合勞動力已成企業組織勞動力和生產方式主流[22]。一方面,人類員工也可為智能機器提供知識經驗性的編碼程序輸入,承擔機器監管、維修、保養、檢查、更換和運作程序等輔助性工作,以及知識經驗性校準糾偏;同時,人工生產勞動行為和活動、人機交互實踐等可產生作為AI和機器學習“飼料”的大數據,數據賦能下的數智化技術則進一步驅動機器智能化運作。另一方面,智能機器可替代人工從事一些簡單、程序化、重復性操作,進而員工個體可投入到更具創造性、更富有價值、團隊和客戶關系處理等工作任務上,解放個體勞動力、釋放個人創造力、克服人類自身局限、拓展能力外延、助力個體協調合作并促進人的全面發展[14]。此外,智能機器技術創新可為轉崗員工創造新就業崗位,這也是某種形式的人機共生共贏。總的來看,人所具備的生產柔性與靈活性在很長時間內無法被機器完全取代,智能機器也并非簡單進行換人,而是變換了人工的崗位分工、技能要求、工作方式、工作內容(尤其是導致人機協作增加),但人類員工仍將是企業組織運營活動的中心,人機共生才是未來組織運作新常態和最佳策略。

從具體共生行為模式看,可將員工與機器共生關系劃分為圖4所示的4種類型[23]:①人機互利共生:該模式下的人類員工與智能機器交互促進、共同進化乃至實現超連接,強調人與機器協同合作、“唇齒相依”的共生共榮關系,且該模式也是企業組織人機價值共創的最優模式,諸如智能客服機器人、翻譯機器人、醫療保健機器人、腦機接口等也都是典型的人機互利共生型實踐應用。②人機偏利共生:該模式下的人類員工將智能機器當作專用工具以達成其降本增效、滿足服務需求等單方面目的,人與機器以利用關系為主且更多強調組織人從中單方獲益,而智能機器本身的自我學習迭代提升及其社會屬性等則通常被忽略,且在多次使用之后將面臨磨損、折舊和淘汰,諸如搬運機器人、焊接機器人、服務機器人、特種機器人等也都是典型的人機偏利共生形態。③人機偏害共生:該模式強調智能機器在其與人類員工交互過程中不斷學習升級迭代,進而出現智能機器超越人類員工技能、部分乃至完全替代人工勞動力并擠壓其生存空間和損害個體權益的偏害現象,諸如寫作機器人、人機博弈、聊天機器人、全自動機器人、智能AI主持人、人臉識別、運用個體隱私數據實現機器學習、人機過度交互導致個體身心健康受損等都是典型的偏害共生型案例;同時,智能機器也會改變員工行為偏好,導致員工過度使用乃至自我機能退化,諸如機器依賴、手機成癮等。④人機競爭吞噬:該模式下人與機器處于“勢不兩立”競爭狀態,并會因雙方關系的不斷升級惡化而走向相互吞噬、毀滅的雙輸局面,如盧德主義等盲目反機器主義、“無人工廠”、“黑燈工廠”、殺人機器人、人機大戰、機器換人、機器造成傷亡事故、機器造成大規模失業等都是典型人機競爭吞噬形態。

(二)合作共贏化:員工成全組織,組織成就員工

個體與組織契合關系將直接影響組織效率和員工工作狀態,且二者應在特征、目標、價值觀念等多維度達成一致匹配。智能化組織中員工與組織的關系從管控走向賦能,由傳統雇傭逐漸走向合作共生共贏。一方面,人才資源作為數智化時代企業組織贏得競爭優勢的關鍵性資源和奠基石,員工可為組織貢獻勞動力和創造力,并成全企業實現組織目標和使命愿景;同時,伴隨個體崛起和組織賦權,員工個體從被管控者角色向自組織者演進;此外,組織的可持續發展也需要吸引具有共同價值觀的優秀人才作為組織動能支撐。另一方面,組織作為員工建功立業的直接載體,其可為員工提供薪酬福利待遇、職業發展機遇、組織關懷和資源幫助等;同時,組織可為員工提供平臺支撐和組織背書,個體與組織組合方可更好地激活員工個體、激發其潛能并成就其理想和個人價值。總體而言,組織可為員工成長提供成長的沃土和“養料”,員工則是組織壯大和可持續發展的關鍵動能,二者相依相存、共生共贏。

從員工-組織關系具體共生行為模式看,可主要劃分為如圖5所示的4種類型:①員工-組織互利共生:該模式作為員工-組織關系的最理想狀態,員工與組織之間傾向于事業共同體、命運共同體的關系,且強調員工-組織通過協同合作、目標融合等方式雙方共生共贏,諸如股權激勵、員工持股計劃、合伙人制度等就是典型的員工-組織互利共生型模式。②員工-組織偏利共生:該模式下的企業組織通過壓榨員工勞動力實現組織單方面效益最大化,而員工則處于被剝削乃至權益受損狀態,諸如企業刻意壓低工資、要求員工過度加班、血汗工廠、濫用員工隱私數據信息等情形也都是典型的偏利共生形態。③員工-組織偏害共生:該模式下的員工以其個體利益為導向,并做出損害組織集體利益的行為,諸如員工個體在工作任務中以公徇私、網絡摸魚、挪用公款、盜竊公共物資等行為,也都是典型的偏害共生形態。④員工-組織競爭吞噬:該模式下的員工-組織關系處于最惡劣狀況,雙方均因其單向自利行為而導致利益沖突乃至業務競爭,諸如組織為節約人力成本而惡意裁員、因個人恩怨或競爭而刻意打壓員工、就業歧視、員工個體為追求私利跳槽而出現同業競爭或二次創業等行為,都是典型的競爭吞噬型員工-組織共生關系。

圖5 員工-組織共生框架

(三)交互賦能化:機器賦能組織,組織使能機器

企業組織作為智能機器技術創新的主體和生力軍,也是智能機器的直接使用者和受益者。智能機器與組織的適配關系將顯著影響企業組織生產效率[10],二者唯有交互賦能與使能方可實現雙方互構、協同共生。一方面,智能機器作為企業生存與競爭力的生命線,其可賦能企業組織、提升其業務需求響應速度、推動其降本增效、促進工作場所協調與協作,并為企業創造和獲取經濟價值開辟新途徑[9];智能機器也在倒逼組織迭代革新,淘汰傳統低效人力工作并篩選保留最適合人工勞動力勝任的工作內容;同時,智能機器可幫助企業將組織大數據轉化為知識經驗以支撐組織決策和動態模擬仿真,推動組織運營管理效率提升和價值創新;此外,智能算法也可重塑組織控制和員工監管評估,且算法控制比以前的理性控制形式更全面、即時并更富交互性[24]。另一方面,企業組織作為智能機器研發主要陣地,其可為智能機器落地應用提供創新土壤和實踐平臺;組織需求的不斷變革也將決定智能機器的功能導向和結構形態,并倒逼智能機器持續創新迭代升級;此外,智能機器在促進企業組織降本增效的同時,也會進一步助推企業組織將更多資本投入用以研發創新智能機器技術。

從機器-組織關系具體共生行為模式看,可主要劃分為如圖6所示的4種類型:①機器-組織互利共生:該模式既能有效促進企業組織經濟效益提升,又能同步推動智能機器不斷學習和迭代提升,實現雙向互構共生,諸如智能營銷、個性化推薦等,既能幫助企業組織運作降本增效,又能為智能機器迭代完善提供行為數據“飼料”;又如數字孿生技術可創造一個數字版的組織“克隆體”,實現物理世界與數字世界實時聯動、交互映射,進行虛擬“數字孿生體”對真實組織本體的動態仿真、共同進化,實現組織運作降本增效、事半功倍。②機器-組織偏利共生:企業組織僅單純地運用智能機器、數智化技術等賦能企業組織并提升經濟效益,但這一過程并未能有效促進智能機器升級迭代;諸如運用特種機器人完成高危工作、智能監控機器、運用機器人完成瑣碎重復無意義的工作以及智慧工廠、智慧企業、智能制造等都是典型的偏利共生案例。③機器-組織偏害共生:該模式強調智能機器單方面升級迭代,而對企業組織運作無益乃至產生不良影響,諸如人才篩選過程的無意識算法偏見、黑客機器人、數智化轉型初期智能機器高投入與低回報的成本悖論等也都是典型的偏害共生案例。④機器-組織競爭吞噬:該模式下的智能機器與企業組織屬于對立關系,雙方都不能從中獲利乃至會受到嚴重損害,諸如程序病毒、網絡攻擊、濫用機器導致倫理道德問題等都是競爭吞噬的典型形態。

(四)共生一體化:人-機-組織多元交互,共構智能組織新生態

人-機-組織共生系統中人類員工、智能機器、企業組織多元交互疊加,人類智能、機器智能和組織智能三位一體集成化,實現人機協同共生化、員工-組織合作共贏化、機器-組織交互賦能化,并共同構建共生一體化的智能化企業組織新生態。智能機器的加入推動組織關系管理日趨多元復雜化,傳統組織與員工間“管與被管”二元平面交互網絡逐漸轉向人-機-組織三元立體交互式共生系統,且人-機匹配關系、組織-員工匹

圖6 機器-組織共生框架

配關系、組織-機器適配關系等都將顯著影響整個企業組織運作效能。其中,企業組織作為各共生單元交互活動的承載平臺和中樞系統,其直接統籌協調組織各類基本生產經營活動以及人類員工、智能機器配比數量等;人類員工作為該組織生態體系的核心勞動力和關鍵單元,也是整個組織戰略活動落地施行的直接承擔者,并協調著企業組織和智能機器間互動連接關系;智能機器作為人-機-組織生態體系的關鍵連接要素和勞動生力軍,其不僅承擔著快速連接和響應生態體系內外部各類生產經營活動需求,并可賦能企業組織和員工個體,實現高效化、自動化、7×24小時永續連接化地協同人工執行各類任務。總的來說,人類員工、智能機器、企業組織三者存在相互協同合作、交互共生關系,并可構建如圖7所示的人-機-組織共生系統運作機理示意圖。

圖7 人-機-組織共生系統運作機理示意

五、理論框架范疇與研究議程

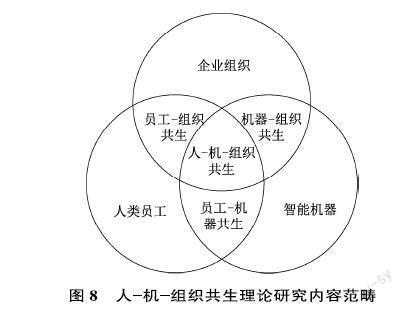

人-機-組織共生系統作為數智化時代組織系統新生理論,其基本內容范疇可歸納為人類員工、智能機器、企業組織、員工-機器共生關系、員工-組織共生關系、機器-組織共生關系、人-機-組織三元共生關系7個方面(參見圖8),且可將各范疇及其研究議程梳理如下。

(一)人類員工

雖然智能化組織中員工的定義、范圍、邊界、形態等均已發生變革,但其關注核心仍應是“人”而非“機器”。人類員工作為智能化組織戰略執行的核心連結點和最關鍵要素,其相關研究范疇主要涉及員工個體的行為特性、協作關系、組成結構等方面。其中,員工行為特性包括人-機-組織協同中員工個體特性、員工團隊特性、工作績效性能、個體行為的重塑、影響和特征等,

圖8 人-機-組織共生理論研究內容范疇

具體研究可涉及員工個體生理特征、心理特征、數智化領導力、知識結構、協作行為規律、行為監管與意圖預測、人格特質、工作技能、與智能機器和組織的協作能力、工作績效、收入差距、工作-生活關系等多方面。員工關系研究則可涉及員工與員工間、員工與團隊之間的協同共生關系,也包括多元混合勞動力背景下核心員工與靈活用工勞動力、產消者勞動力等多元用工形態協作關系。員工組成結構變革的探究,可涉及員工學歷水平、一線和非一線工種比例、技術能力要求、薪酬分配方式(傳統計件方式轉向計時計件混合或集體計件方式)等多方面結構性變革。同時,如何激活個體、賦能員工、個體如何應對智能機器挑戰等也已成為數智化時代組織管理的重要議題。

(二)智能機器

智能機器作為人-機-組織共生系統中的重要勞動力形態,其主要研究范圍可涉及智能機器技術特性研究、行為研究、社會和經濟效應探究等。其中,智能機器技術特性研究包括技術與算法研發創新、可操作性、保養維護、更新迭代演化規律、性能穩定性、專利成果轉化及其在企業實踐落地等。RAHWAN等[5]在《Nature》雜志發文宣告跨越多個研究領域的機器行為學成為一門新生交叉學科,旨在探究機器和機器群體的宏觀行為規律以及人與智能機器如何交互共存,并呼吁運用機器行為學指導日趨復雜化的人機混合系統算法設計。智能機器行為包括個體機器和群體機器行為,其相關研究可涉及智能機器行為模式、機器行為演進規律、機器行為動機、機器行為產生機理、機器人團隊交互協作行為、機器與人工以及組織的交互適配性能等多方面。同時,人文社會科學視角下的機器人經濟學、機器人管理學、機器人社會學、智能社會學等圍繞智能機器所開展的諸多交叉學科、跨學科系列課題也亟待各界深化挖掘探討。此外,機器“類人化”趨勢背景下的機器人法律、機器人道德倫理問題、機器人稅收等將成為未來探究重要趨勢。

(三)企業組織

人-機-組織共生系統中企業組織相關研究內容主要涉及企業組織特性、組織關系、組織變革等。①企業組織特性研究包括探討數智化時代企業組織層級結構、基本模式、關鍵核心人才定義、人才梯隊布局、新興組織形態、管理幅度、用工形態、工種設置、業務流程、工作方式、協作方式、勞動力結構形態、組織戰略、組織治理、組織文化體系、組織管理內容、價值創造邏輯、價值衡量標準和分配方式等全方位顛覆、重構與變革迭代,以及包括探討企業組織績效、財務、人力資源、生產運作、營銷、物流采購等諸多環節數智化轉型升級規律、機理與路徑。②組織關系研究則涉及數智化時代組織與外部合作伙伴、競爭者、消費者客戶等多邊協同共生關系。③企業組織數智化轉型升級也將帶來工作內容再次分解、勞動分工更精細化,人機協同合作模式下的工作崗位、工作任務分解以及企業組織“向善”的基本內涵、影響要素、實現機制等議題也亟待深化探討。此外,數智化轉型升級給企業帶來諸如管理現象復雜化、生產運作流程、運營管理模式、組織決策模式、管理本質和理論基礎變革,與組織數智化轉型實踐相適配的組織理論與組織行為理論體系創新變革,企業如何應對機器換人后時代傳統機器被淘汰帶來“機器失業”潮,中國企業管理數智化轉型與管理的本土組織理論創新,這些議題也都有待后續研究深入探討。

(四)員工-機器共生關系

人類員工與智能機器間關系協調已成企業組織人機混合用工面臨的新挑戰[25-26],人機協同合作也已成為企業提升績效的關鍵[14]。對于員工-機器共生關系的探究,可涉及人機關系本身、人機協作系統、人機協同行為、人機關系影響效應等多方面內容。①人機關系本身相關研究包括人機混合智能、人機交互關系影響因素、人機關系演化歷史與趨勢、人機關系時空演進、人機信息連接與傳遞關系管理、人機交互協作機理、人機共同進化機制、人機共生的內生動力機制等。②人機協作系統研究相關內容可涉及人機工程、人機協作系統研發、人機功能匹配與分配、人機團隊協作機理、人機混合勞動力的勞動分工與任務分配、人機交互中個體注意力分配與管理、人機反應時間分配、人機配比結構與管理幅度適配性、人機交互界面和產品設計、人機協作化組織管理變革與生產線改造、人機權責利邊界、人機生態系統與人機生態學、人機動態適應機制與系統設計、人機關系平衡演化機制與策略、人的柔性化與機器的剛性和標準化協調機制等多方面。③人機協同行為相關研究可涉及人機交互體驗、人機交互心理與行為、混合人機團隊行為、人機行為相互塑造機理、人機協同速率匹配、人機協同行為干預、人機行為沖突與調節機制、人機協同決策模式與調節機制、人機信任機制及其影響要素、人機信息交互反饋機制、復雜系統人機協同行為演化規律及其運行等。④人機關系影響效應相關研究可涉及人機協同共生效應評估、人機關系倫理道德法規、人機工效影響因素及其測度、人機關系挑戰與策略、人機關系治理長效機制、人機協同社會效應、智能機器對個體績效和職業發展影響以及過度使用智能機器帶來個體身心健康、個體功能退化等。此外,還可運用多學科融合與交叉方法探究人機協同共生、博弈和互進等混合態勢下的協作模式、演化規律、運作機理與實現路徑等。

(五)員工-組織共生關系

員工-組織關系的探究早在20世紀30年代就已興起[27],其揭示了組織運作管理中員工個體與組織的關系狀態。伴隨員工個體崛起和數智化技術普及,企業組織和員工個體關系也從傳統雇傭轉向協同共生,員工與組織之間連接關系也逐漸走向7×24小時永續連接。對于員工-組織共生關系議題,可從共生度、共生界面、共生效應及其評價指標體系、共生機理與實現路徑、員工-組織關系維度開發與測量、員工-組織關系演進規律、員工-組織關系影響要素、員工-組織關系作用結果與機制、員工對組織影響效應、組織對員工影響效應、員工和組織各自應對策略、新型用工關系模式及其典型案例等多方面進行探究。

(六)機器-組織共生關系

伴隨機器勞動力、大數據等逐漸成為企業組織重要生產力和生產依據,智能機器與組織的適配關系也成為企業組織生產效率關鍵影響要素[10]。機器-組織關系先后出現了機器技術決定論、機器技術結構理論以及互構論等諸多探究視角。對于機器-組織共生關系相關研究,其具體內容可涉及機器-組織共生機制、機器-組織共生度、機器-組織共生效應及其評估指標體系等諸多方面。同時,智能機器對企業組織帶來的變革影響和實踐經驗也亟待相關案例深入挖掘探究,包括組織管理與工藝流程再造以更適配于人機協作、企業組織系統性數智化轉型迭代機理與路徑等。

(七)人-機-組織三元共生關系

人-機-組織三元交互共生關系是指智能化組織系統三大要素交互作用、不可分割的部分,且其強調從系統整體視角探究多方要素共同交互作用下的聯動共生關系。人-機-組織共生關系作為多元一體化的復雜系統工程性問題,其相關研究內容可涉及系統總體性能評估、評估指標體系構建、評估模型方法探索、系統價值共創機理、商業模式應用典型實踐案例(如電子商務、智慧物流、智能制造、智慧工廠、智能平臺化組織等)、三元交互動態平衡與適應機制、任意兩方關系對第三方影響機制、多團隊多元系統協調機制、“多人-多機-多組織”模式的系統協作機制、人機混合智能系統管理理論與方法、多團隊理論體系構建以及人-機-組織多元交互行為的傳導機理、作用規律和演化機理等。同時,也可從組織生態學視角探究人-機-組織共生系統的生態位、生態系統運作機理、系統運作性能與動態仿真等。

六、研究結論與展望

(一)研究結論

本研究創新性地提出數智化時代的人-機-組織共生系統理論,并從基本內涵、運作機理、研究內容范疇等方面系統性探討其基本理論框架體系。主要研究結論如下。

(1)人-機-組織共生系統作為智能化組織的基本框架體系,強調以企業組織運作降本增效、各共生單元協同共生共贏作為基本目標。同時,組織系統形態總體呈現“人-組織二元系統→人-技術-組織三元交互系統→人-機-組織三元共生系統”的演化態勢,組織關系由二維交互體系轉向三維共生系統,并在人、機、組織等多方面多維度發生系統化顛覆性變革,且以管理人際關系為主的人力資源管理HRM1.0時代也將邁向以協調人機關系為主的人機管理HRM2.0時代。

(2)人-機-組織共生系統的共生單元包括人類員工、智能機器、企業組織,共生環境可分為組織內部環境與外部環境,共生模式則包括互利共生、偏利共生、偏害共生、競爭吞噬4種類型,且4種共生模式相伴而生、交互疊加并總體呈現“競爭吞噬→偏利共生/偏害共生→互利共生”的演進趨勢;同時,可將人-機-組織共生系統細分為簡單人-機-組織共生網絡、復雜人-機-組織共生系統以及廣義人-機-組織共生系統3種類型。

(3)人-機-組織共生系統理論的基本內容范疇主要涉及人類員工、智能機器、企業組織、員工-機器共生關系、員工-組織共生關系、機器-組織共生關系、人-機-組織三元共生關系7個方面。同時,人類智能、機器智能和組織智能多元交互疊加,助推人機協同共生化、員工-組織合作共贏化、機器-組織交互賦能化,并共構人-機-組織三元交互共生一體化的智能化企業組織新生態。

(二)研究展望

本研究從以下方面提出議題展望:①理論深化探究。后續研究可進一步圍繞人-機-組織共生系統理論的7方面內容范疇及其議程作進一步深化探討,包括三元共生系統的共生界面、共生條件、共生機制、系統性能指數測算評估和共生度評估等。②典型案例研究。本研究僅基于理論推演視角探討人-機-組織共生系統,后續研究可基于智能化組織典型案例研究,進一步檢驗多元共生機理并豐富理論框架體系。③理論維度拓展。后續研究可加入“制”的維度(即指連接人、機、組織多方要素并維系組織系統運行的機制、體制、制度、規制等),探討“人-機-組-制”四元共生系統運作機理,并剖析該四元共生系統中的6對雙向共生關系(人-機、人-組、人-制、機-組、機-制、組-制)以及4組三角共生關系(人-機-組、人-機-制、人-組-制、機-組-制)。同時,也可將消費者作為新增維度加入理論體系,進而探究“人-機-組-消”四元共生關系及其交互作用機理。此外,人作為人-機-組織共生系統高效運作的靈魂核心,后續探究可更多關注多元復雜系統中個體行為影響及其行為規律。

[參考文獻]

[1]李海艦,李燕.企業組織形態演進研究——從工業經濟時代到智能經濟時代[J].經濟管理,2019,41(10):22-36.

[2]涂揚舉.智慧企業概論[M].北京:科學出版社,2019.

[3]BODROZIC Z, ADLER P S. The evolution of management models: a neoschumpeterian theory[J]. Administrative science quarterly,2018,63(1):85-129.

[4]SEEBER I, BITTNER E, BRIGGS R O, et al. Machines as teammates: a research agenda on AI in team collaboration[J]. Information & management,2020,57(2):103174.

[5]RAHWAN I, CEBRIAN M, OBRADOVICH N, et al. Machine behaviour[J]. Nature,2019,568(7753):477-486.

[6]CSASZAR F A, STEINBERGER T. Organizations as artificial intelligences: the use of artificial intelligence analogies in organization theory[J]. Academy of management annals,2022,16(1):1-37.

[7]李曉華,李紀珍.人工智能在組織管理中的應用:基于賦能與增益視角的分析[J].當代經濟管理,2022,45(4):20-30.

[8]MURRAY A, RHYMER J, SIRMON D G. Humans and technology: forms of conjoined agency in organizations[J]. Academy of management review,2021,46(3):552-571.

[9]BRISCOE F, GARDNER H. The future of the professions: how technology will transform the work of human experts[J]. Administrative science quarterly,2017,62(4):NP42-NP44.

[10]邱澤奇.技術與組織:多學科研究格局與社會學關注[J].社會學研究,2017,32(4):167-192,245-246.

[11]PURANAM P, ALEXY O, REITZIG M. Whats “new” about new forms of organizing?[J]. Academy of management review,2014,39(2):162-180.

[12]RAISCH S, KRAKOWSKI S. Artificial intelligence and management: the automationaugmentation paradox[J]. Academy of management review,2021,46(1):192-210.

[13]CAMPBELL B A, LORENZO F D, TARTARI V. Employeremployee matching and complementary assets: the role of crossorganization collaborations[J]. Academy of management journal,2021,64(3):799-823.

[14]WILSON J, DAUGHERTY P R. Collaborative intelligence: humans and AI are joining forces[J]. Harvard business review,2018,96(4):115-123.

[15]丁珈,萬國華.企業生產計劃與調度的實踐研究述評——社會技術系統視角[J].管理科學學報,2020,23(12):110-123.

[16]謝小云,左玉涵,胡瓊晶.數字化時代的人力資源管理:基于人與技術交互的視角[J].管理世界,2021,37(1):200-216,213.

[17]BANSAL P, SMITH W K, VAARA E. New ways of seeing through qualitative research[J]. Academy of management journal,2018,61(4):1189-1195.

[18]陳春花,朱麗,劉超,等.協同共生論:數字時代的新管理范式[J].外國經濟與管理,2022,44(1):68-83.

[19]龍升照,黃端生,陳道木,等.人-機-環境系統工程理論及應用基礎[M].北京:科學出版社,2004.

[20]SIERRA S D, GARZON M, MUNERA M, et al. Humanrobotenvironment interaction interface for smart walker assisted gait: agora walker[J]. Sensors,2019,19(13):29.

[21]袁純清.共生理論——兼論小型經濟[M].北京:經濟科學出版社,1998.

[22]何江,閆淑敏,朱四偉,等.勞動力生態系統:一種數智時代混合勞動力新解構[J].科學學研究,2022,40(12):2150-2161.

[23]陳春花,梅亮.人機共生:組織新生態[J].哈佛商業評論(中文版),2019(9):112-120.

[24]KELLOGG K C, VALENTINE M A, CHRISTIN A. Algorithms at work: the new contested terrain of control[J]. Academy of management annals,2020,14(1):366-410.

[25]徐鵬,徐向藝.人工智能時代企業管理變革的邏輯與分析框架[J].管理世界,2020,36(1):122-129,238.

[26]何江,閆淑敏,關嬌.四葉草組織:一種新型混合勞動力組織形態[J].外國經濟與管理,2021,43(2):103-122.

[27]徐云飛,席猛,趙曙明.員工-組織關系研究述評與展望[J].管理學報,2017,14(3):466-474.

HumanMachineOrganization Symbiosis System:

A Theoretical Framework of Intelligent Organization

He Jiang, Zhu Lili

(Tsinghua University, Beijing 100084, China)

Abstract: ??The digital and intelligent transformation of enterprises poses disruptive innovation challenges to traditional organizational theories and enterprise frontier practices. With the multicollaboration and symbiosis of human, machine, and organization going into a new ecology of intelligent organization, the timely construction of a new theoretical framework of organizational systems has become an important topic for guiding enterprises digital and intelligent practice and deepen theoretical innovation. Based on ManMachineEnvironment System theory and symbiosis theory, this paper innovatively puts forward the HumanMachineOrganization Symbiosis(HMOS) theory suitable for the digital and intelligent transformation of enterprises, and systematically discuss its theoretical framework from the aspects of basic connotation, operation mechanism, content category. The results show that: as a new comprehensive interdisciplinary theory to explore the interaction among human, machine and organization, the HMOS theory emphasizes the pursuit of the most satisfactory rather than optimal combination of dynamic equilibrium, and it takes the cost reduction and efficiency increase of enterprise operation and the coexisting and winwin of each symbiosis unit as the basic goal. Besides, HMOS system can be divided into four basic types, which are simple HMOS network, complex HMOS system, and generalized HMOS system. The symbiosis mode of HMOS system includes four modes: mutual benefit symbiosis, partial benefit symbiosis, partial harm symbiosis, and competition and devouring mode. In addition, the basic content category of HMOS system theory mainly involves seven aspects, including human employee, intelligent machine, enterprise organization, humanmachine symbiosis, humanorganization symbiosis, machineorganization symbiosis, and HMOS. As a new theory of intelligent organization system, the HMOS system theory can not only provide a more interpretive new theoretical perspective for the transformation of organization system in the era of artificial intelligence, but also provide a new paradigm of theoretical framework for leading the practice of digital and intelligent transformation of enterprise.

Key words:intelligent organization; symbiosis theory; HumanMachine Symbiosis; HumanMachineOrganization Symbiosis System; ChatGPT; hybrid workforce; replacing human labor with machine

(責任編輯:張積慧)