基于變分模態分解和LSTM的短時交通流預測

邴其春,張偉健,沈富鑫,胡嫣然,高 鵬,劉東杰

(1.青島理工大學 機械與汽車工程學院, 山東 青島 266520;2.青島市交通運輸公共服務中心, 山東 青島 266100)

0 引言

交通流預測作為當今智能交通系統的研究熱點,不僅可以為出行決策提供有力支撐,還可以改變交通管理模式。近年來,相關學者提出了大量的數據處理方法和高精度模型用于短時交通流預測。目前常用的方法主要有時間序列模型[1]、K近鄰(KNN)非參數回歸模型[2]、卡爾曼濾波[3]、BP神經網絡[4]和支持向量機(SVM)[5]等。

隨著數據傳輸技術的發展,數據驅動式模型被廣泛應用于交通流預測,一般包括數據處理方法和預測模型兩部分。數據處理部分通常利用各種算法對原始交通流數據去噪、分解和重構來提取數據的顯著特征[6-10]。例如,張陽等[11]提出了一種基于IWPA-LSTM的短時交通流預測模型,對小樣本數據進行多尺度分解和重構。朱永強等[12]構建了CEEMD-LSSVM組合預測模型,利用CEEMD對數據進行多尺度分解,預測結果平均誤差為6.51%。Yang等[13]提出了一種基于EMD和自動編碼器的交通流組合多步預測方法,并驗證了該方法的可行性。吳玲玲等[14]提出一種基于EMD-DE-BPNN的交通流組合預測模型,利用美國高速公路數據進行實例驗證。沈富鑫等[15]提出一種CEEMD-GRU組合預測模型,并利用上海市快速路實測交通流數據驗證了方法的預測性能。

另一方面,由于深度學習算法在數據挖掘和模式識別方面的優異性能,在交通流預測等相關研究上也得到了廣泛的關注。滿春濤等[16]考慮上下游交通流量狀態,應用LSTM進行短時交通流預測,最后利用高速公路實測數據進行了驗證。Ma等[17]將LSTM神經網絡模型應用到交通流預測中。谷遠利等[18]將提取的空間特性變量用長短期記憶神經網絡和門限遞歸單元神經網絡預測不同時段車道的速度。王祥雪等[19]構建了一種LSTM-RNN的城市快速路交通流預測模型,在不同訓練樣本占比下,MAE均低于1.3,該預測算法的精確性、實用性和擴展性均有提高。Polson等[20]提出了一種新的深度學習結構來預測交通量,證明了深度學習結構具有良好的捕捉數據特征的能力。徐先峰等[21]提出一種CNN-BiLSTM短時交通流預測模型,將交通流預測細化到車道級別,并利用美國交通實驗室數據進行了實例驗證,結果顯示該模型的RMSE為30.96。

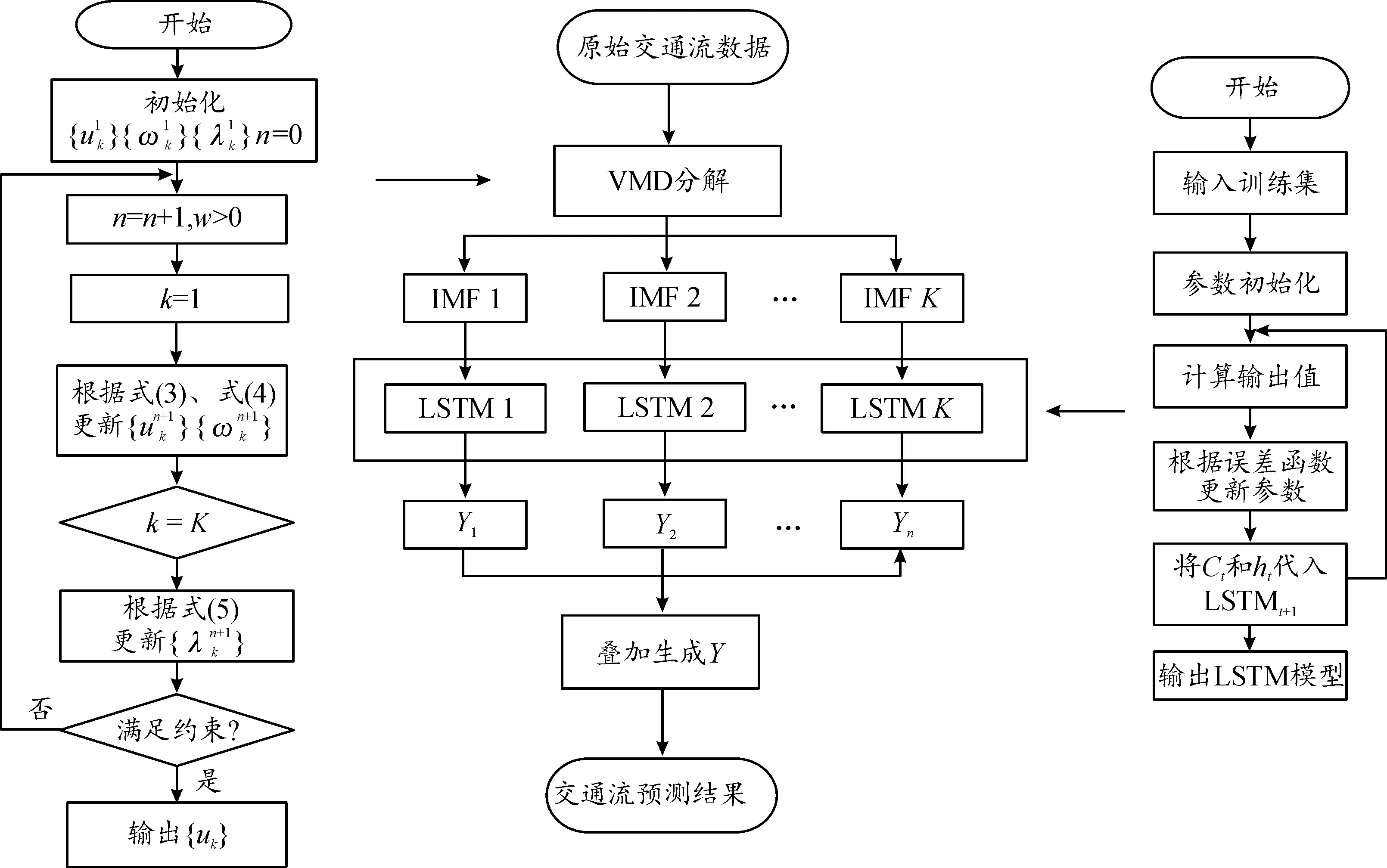

以上分解方法均取得了較好的效果,但方法本身的缺陷會影響最終的預測精度,如EMD及其改進算法均存在端點效應及模態混疊等問題。為進一步提高短時交通流預測的精度,提出了一種VMD-LSTM的組合預測方法,首先利用VMD將原始交通數據分解為一系列相對平穩的IMF分量,后充分利用深度學習挖掘數據特性的優勢,建立LSTM神經網絡模型對各個模態分量進行預測,將所有預測值匯總疊加,獲得最終的預測結果。

1 理論方法

1.1 變分模態分解算法

變分模態分解(variational mode decomposition,VMD)算法是由Dragomiretskiy等[22]提出的一種自動自適應、非遞歸的信號處理方法。此算法克服了EMD及其改進算法端點效應和模態分量混疊的問題,可以將非穩定性、非線性且復雜度高的信號分解為多個相對平穩的子序列,在求解過程中可自適應匹配最佳中心特征,極大程度地迎合高頻率復雜信號的分解。

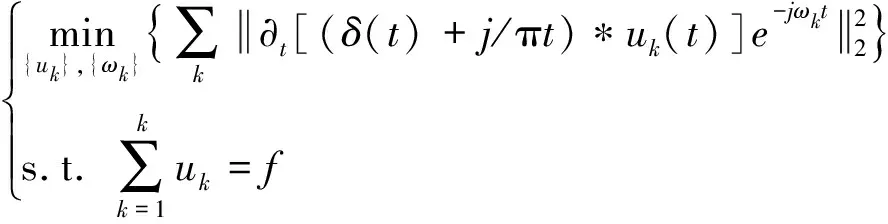

將原始交通時間序列f分解為k個模態分量uk(t)(k=1,2…,k)。模態分量通過Hilbert變換構造出對應的解析頻率信號,然后變換各個分量的解析信號,其中混合子模態的中心頻率為e-jωkt,利用高斯平滑法對子模態進行最優解調,并在解調中預估出已轉化子模態uk(t)的高頻帶寬,引入約束條件,則約束變分表達式為:

(1)

式中:k為模態數量;t為時間變量; {uk}和{ωk}分別為子模態函數和對應的中心頻率;δ(t)為狄拉克分布;*為卷積函數運算符;j為虛數單位。

為直接獲得變分模態的最優解,引入二次懲罰因子α和拉格朗日乘法算子λ,式(1)為約束變分問題,通過引入變量間接轉化為非約束變分問題,得到表達式:

L({uk},{ωk},λ)=

(2)

式中:α為二次懲罰因子;λ為拉格朗日乘子。

利用交替方向上的乘子迭代算法求解式(2)。經過多次交替尋優,uk、ωk和λ的表達式設置為:

(3)

(4)

(5)

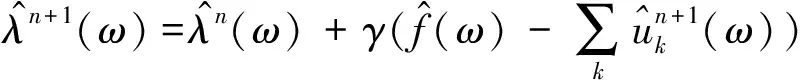

主要迭代求解步驟為:

步驟2確定迭代次數n=n+1。

步驟3利用式(3)和式(4)更新uk和ωk。

步驟4利用式(5)更新拉格朗日乘數λ。

1.2 LSTM神經網絡

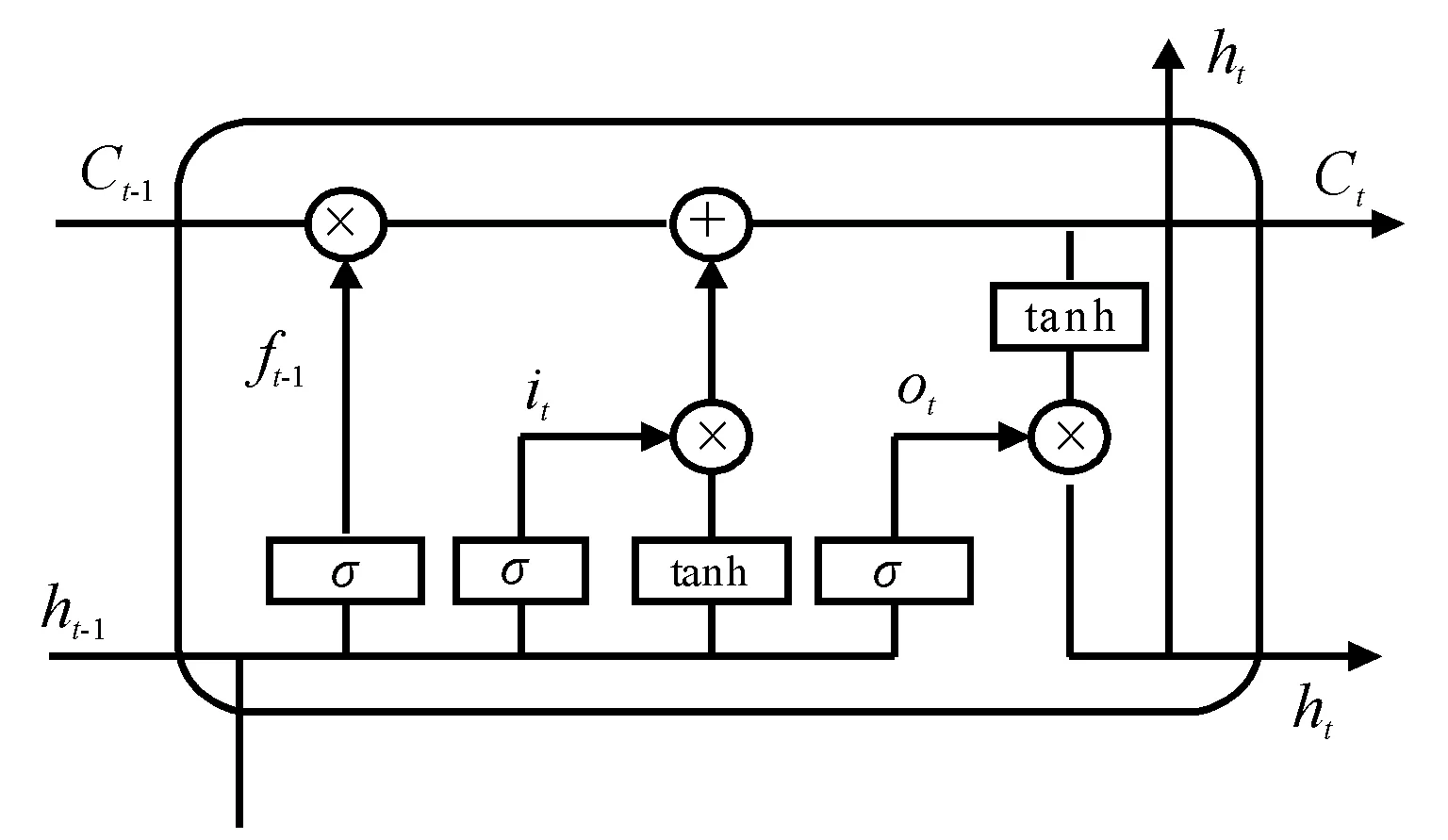

長短時記憶(long-short term memory,LSTM)神經網絡是Hochreiter等[23]提出的一種改進后的循環式神經網絡,可有效解決循環式神經網絡存在的梯度爆炸和階段性梯度消失的問題。在傳統循環式神經網絡基礎上,在隱含層增設記憶模塊,可使信息較長時間地儲存和遺傳,其結構如圖1所示。

圖1 長短時記憶網絡結構

LSTM是一種鏈式結構,主要由遺忘門、輸入門、輸出門和記憶單元4個部分構成,各部分之間以特定的作用關系進行信息過濾和保存。

遺忘門的主要功能是處理來自上一時刻單元狀態的信息。前一隱藏神經元節點ht-1和t時刻輸入的信息xt經激活函數σ激活后,輸出門限層ft,其表達式為:

ft=σ(Wfxt+UfCt-1+bf)

(6)

輸入門包含sigmoid和tanh 2個激活函數,作用為更新記憶單元狀態,其結構可表示為:

it=σ(Wiht-1+Uixt+bi)

(7)

(8)

Ct是由過去狀態和現在狀態相加獲得,其中過去狀態是由上一時刻單元狀態Ct-1與遺忘門輸出結果相乘獲得。

(9)

輸出門主要由短期記憶與當前輸入信息結合得到的ot和長期記憶輸出的ht兩部分構成,其表達式為:

ot=σ(Woht-1+Uoxt+bo)

(10)

ht=ot*tanh(Ct)

(11)

式中:σ表示sigmoid函數;Wo、Uo和bo分別表示通過訓練得到的權值和偏移量。

每個LSTM單元的誤差項S和權重梯度損失根據定義的誤差函數反算,即式(12)和式(13)。

(12)

(13)

在LSTM中引入記憶單元和閾值限制,通過多門協作,實現對時間序列信息的有效利用和對變化較大的數據的響應,提高了LSTM的魯棒性。

2 VMD-LSTM預測模型構建

變分模態分解在處理復雜信號方面表現優異,同樣適用于非線性、非穩定性的交通流時間序列。本文建立VMD-LSTM組合預測模型對復雜交通流時間序列進行預測,預測流程如圖2所示。

VMD-LSTM組合模型的計算步驟如下:

步驟1運用VMD對原始交通流數據進行分解,得到一系列具有連續性和相對穩定性的子模態分量{u1,u2,…,uk}。通過觀察中心頻率的穩定性確定分解子模態分量的個數k,當最后一層的中心頻率相對穩定時,k為最佳值。

步驟2對VMD分解獲得的模態分量分別構建LSTM模型,調節參數。

步驟3對每個預測模型進行單步預測,得到各模態分量的預測值,即圖2中的Y1,Y2,…,Yn。

步驟4將各項預測結果匯總疊加,得到最終的交通流預測值。

3 實例分析

3.1 數據來源

本文數據來源于上海市南北高架快速路,數據收集時間段為2018年8月27日至8月31日,圖3為NBXX11(3)和NBDX16(2) 2個感應線圈連續5 d的交通流數據,相鄰感應線圈之間的平均距離約為500 m,采樣間隔為5 min。其中NBDX和NBXX分別表示南北高架東線和西線,11、16為檢測斷面編號,2、3為車道編號。

圖2 VMD-LSTM模型預測流程

圖3 檢測器交通流量數據

3.2 變分模態分解

在對原始數據分解之前,需要確定分解模態分量k的數量,k的大小影響時間序列分解效果。如果k值太小,則模態分量中會出現模式混疊現象;如果k值太大,將產生模式重復或附加噪聲。

通過觀察中心頻率來確定k的最佳值,首先將原始數據進行不同k值分解,然后計算不同層的中心頻率,如表1、表2所示。比較不同k值下最后一層模態分量的中心頻率,當最后一層的中心頻率相對穩定時,k可以被認為是最佳值。設置VMD參數:α=2 000,τ=0.3,ε=10-7。由表1和表2可得,當k大于4時,最后一層模態分量的中心頻率保持相對穩定,因此本實驗分解數k設為5。

表1 NBXX11(3)不同k值下的中心頻率

表2 NBDX16(2)不同k值下的中心頻率

交通流數據的分解結果如圖4和圖5所示,左側顯示的是VMD獲得的5個模態分量函數,右側顯示的是與左側圖對應的頻率圖。由圖可見,不同尺度上的信號表現出完全不同的特征,每個模態分量的頻率從IMF1到IMF5逐漸增加,對于每個IMF分量,其中心頻率分布均勻并實現了有效分離,未出現模態混疊現象,具有較好的分解效果。圖4和圖5中的IMF1、IMF2屬于低頻分量,其余為高頻分量,VMD算法將高度復雜的交通流數據分解為多個周期性和規則性的模態分量,每個分量包含不同的頻率信息,可更好地提取和學習交通流數據中包含的信息,提高預測精度。

圖4 NBXX11(3)變分模態分解

圖5 NBDX16(2)變分模態分解

3.3 實驗結果分析

將前4 d的數據作為前期訓練樣本,最后一天數據作為測試樣本進行對比分析,實驗的輸入維數設置為6。對LSTM網絡進行參數標定:隱藏層為1層,神經元個數設定為200,為防止模型在訓練中出現梯度爆炸問題,梯度閾值為1,初始化學習率為0.005,求解器設置為“adam”并進行250次迭代訓練,在經過125次迭代訓練后乘以因子0.2來降低學習率。數據訓練和檢測的輸入輸出流程如圖6所示。

圖6 數據的輸入和輸出格式

為驗證本文方法的準確性和可靠性,分別設置LSTM、EMD-LSTM、EEMD-LSTM、BPNN 4種模型方法進行對比驗證。BPNN神經網絡模型的層數設置為3,神經元數量和輸入時間窗口分別設置為16和5。EMD和EEMD的分解子序列數量均為5。分別檢驗VMD算法與LSTM神經網絡模型。所有驗證均在Matlab 2018a中進行。此外,為了驗證所提出方法的廣泛適應性,避免單一數據源產生的偶然性,實驗部分選用東主車道和西主車道2個車道的實測交通流數據。在實驗中各個模型均設置最佳參數,預測結果和效果如圖7和圖8所示。

圖7 預測結果

圖8 預測效果

由圖7可知,該方法的預測結果準確地描述了原始交通流序列的動態波動趨勢,在數值上與實際交通流數據相似,證明了本文提出的方法可有效提高預測精度。由圖8可知,相比于其他方法,本文方法預測值波動性較小,具有較高的擬合度。

為了驗證方法的優越性,避免單一實驗的偶然性,本文采用五折交叉驗證法,設計方案如圖9所示,將連續5 d的交通流數據分別編號,每次實驗選取4 d數據訓練預測模型,剩余部分用來測試訓練后的模型性能,分別設置5次重復實驗,以5次重復實驗的平均誤差來評價模型的整體性能。

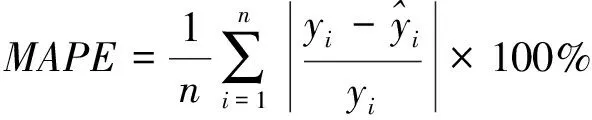

選取平均絕對誤差(MAE)、平均絕對百分比誤差(MAPE)、均等系數(EC)3個指標進行分析評價。

(14)

(15)

(16)

表3 NBXX11(3)不同模型的預測誤差

表4 NBXX16(2)不同模型的預測誤差

由表3和表4可得,所有組合模型的預測精度均優于單一模型,表明在預測前對交通流數據分解可顯著提高模型的預測精度。對比不同數據源的預測誤差,本文方法的誤差均小于對比方法,相比于BPNN、LSTM、EMD-LSTM和EEMD-LSTM等模型,在MAE方面分別優化了35.5%、28.25%、21.1%和13%。結果表明:

1) LSTM模型的預測誤差低于BPNN模型,表明LSTM模型的預測性能優于傳統的預測模型。

2) 在預測精度方面,組合模型明顯優于單一模型,這表明預測前對交通流數據進行分解可以顯著提高模型的預測精度。

3) VMD-LSTM模型的預測精度高于EMD-LSTM模型和EEMD-LSTM模型,表明VMD算法是一種更有效的數據分解算法。

以上實驗結果證明了本文VMD-LSTM組合預測模型的優越性和廣泛適用性。

4 結論

1) 與單一模型相比,本文提出的組合模型在預測精度方面有較大提升。

2) 與EMD和EEMD算法相比,VMD算法可以有效解決模態混疊和端點效應問題,使各IMF的周期性特征更加明顯,提高預測性能。

通過實測數據驗證了本文方法的可行性,預測結果可用于實現先進的出行者信息系統,然而目前研究仍存在一定的局限性。本文使用的數據采樣間隔為5 min,未來可以測試不同采樣間隔的數據(如1 min或者2 min),驗證方法的泛化能力。目前僅采用快速路數據進行驗證,未來可以使用不同數據源驗證方法的有效性,如主干道和高速公路數據。目前僅對短時交通流進行了一步預測,在未來工作中將考慮短時交通流多步預測,提供更精確的交通信息。