視覺心理學視閾下的潘天壽繪畫構圖平衡問題研究

摘要:潘天壽繪畫作品以擅長構圖的“造險”與“破險”而聞名,分析其“造險”與“破險”的關鍵在于構圖平衡的問題。運用阿恩海姆《藝術與視知覺》一書中關于平衡的理論,從重力和方向這兩個影響平衡的重要因素入手,對潘天壽的相關畫論及其作品的構圖平衡方法進行剖析,我們發現,潘天壽作品的霸悍畫風與其特有的平衡模式是密切相關的,這種相關性的本質就是視覺心理學規律。

關鍵詞:潘天壽;藝術與視知覺;構圖;平衡

潘天壽是我國現代繪畫史上以雄健畫風著稱于世的國畫大師,我們被其作品的氣勢所震撼。這股震撼人心的力量,很大一部分來源于他非同一般的構圖方式——“造險”與“破險”。對于構圖,潘天壽曾提出“靈活之平衡”的構圖觀,即“先求其不平衡,而后再求其平衡”。“先求其不平衡”是指把繪畫主體置于難以處理的不易達到平衡的位置,刺激觀者的視覺感受,對應“造險”;“再求其平衡”則是指畫家運用自己的藝術才能,使畫面整體獲得平衡,對應“破險”,可見構圖平衡問題正是“造險”與“破險”的關鍵。有許多學者研究潘天壽的繪畫構圖,但大都將平衡作為構圖的結果進行陳述,而沒有對平衡問題進行專項的深入研究。潘公凱認為:“潘天壽作品的構圖安排是符合20世紀視覺心理學的最新成果。”目前有少數研究者從視覺心理學角度研究潘天壽繪畫的構圖,其中部分涉及構圖平衡問題,但對此的研究不夠深入和全面。筆者在此運用阿恩海姆《藝術與視知覺》一書中與平衡相關的理論,系統性地研究潘天壽繪畫的構圖平衡問題。

一、《藝術與視知覺》中關于平衡的理論

美籍心理學家魯道夫·阿恩海姆著作《藝術與視知覺》主要探討的是藝術形式與視知覺的關系,它的理論基礎是格式塔心理學,該心理學的研究重點是“形”背后的知覺成因,英國著名美術史家、美術評論家赫爾伯特·里德評價它是“系統地將格式塔心理學應用于視覺藝術的一部極為重要的著作”。阿恩海姆在書中第一章探討的就是關于平衡的問題,其主要結論如下:

1.視覺藝術中的平衡也是一種力的平衡,即視覺力的平衡。這個視覺力雖然不是真實存在的物理力,但從心理感受來說,它與真實的物理力是沒有區別的。

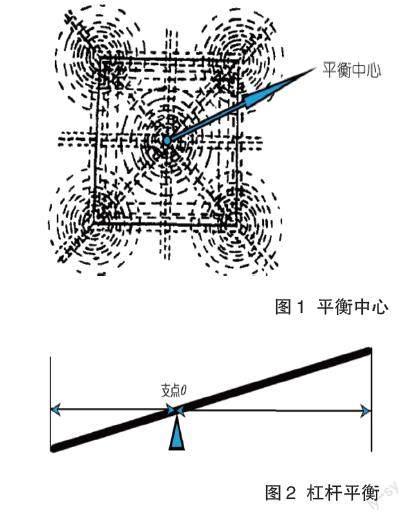

2.畫幅的中心是平衡中心,在那里所有的力都抵消了(圖1),置于此處的對象是沒有運動傾向的。但觀看主要是對于活動的知覺,因此更容易吸引我們視線的是處在平衡中心之外的具有動態傾向的對象。

3.處于平衡中心之外的對象處于局部的不平衡之中,如何使整體實現平衡?可以運用物理學中的杠桿原理作為平衡的規則。畫面的平衡中心對應杠桿的平衡支點,大體上按照杠桿原理來進行布局,其中的支點對應平衡中心(圖2)。

4.影響平衡的因素主要有兩個:重力和方向,也就是繪畫事物引起觀者視覺上的重力感和方向感。平衡就是對重力和方向這兩個要素在杠桿原理下的靈活運用。

二、潘天壽與平衡相關的畫論之分析

1.潘天壽認為:“構圖時,不要將對象擺在畫幅的正當中……不開闊,氣勢不大。中間要留空白。”從視覺心理學來說,畫幅的正當中是平衡中心,在那里,所有的力都被抵消了,因而缺乏動勢,所以“氣勢不大”。

2.潘天壽提出:“老秤有秤紐、秤鉤、秤錘三部分。物大而重,秤錘離秤紐就遠,物小而輕,秤錘離秤紐就近”“這種平衡不是靠相等的重量得到的,而是靠不等的距離得到的,這在藝術表現上就有變化”……這正是對視覺心理學杠桿平衡理論的另一種表述,其中的秤紐就是平衡中心或者支點。

3.潘天壽還認為:“畫材布置于畫幅上,須平衡,然須注意靈活之平衡。靈活之平衡,須先求其不平衡,而后再求其平衡。”潘天壽的靈活之平衡,就是先使畫面局部失衡,可以是位置的失衡,如不擺中間而放在邊、角;或者是面積大小比例的失衡,然后依據他的桿秤理論,設法使畫面整體的構圖達到平衡。

以上可以看出,潘天壽的平衡畫論是與《藝術與視知覺》理論相一致的,并且這些畫論也體現了他不喜歡因循守舊、一味求穩,而是追求有氣勢、有變化之構圖的創新精神。

三、潘天壽繪畫作品構圖平衡的分析

從上述《藝術與視知覺》的杠桿平衡理論和潘天壽的桿秤平衡畫論都可以看出:重力和方向是影響平衡的重要因素,下面將分別從這兩方面來分析潘天壽繪畫作品中對這兩個因素的運用。

(一)重力

這里的重力的大、小、輕、重,都是指心理上的而不是物理上的。在《藝術與視知覺》中,影響重力的因素有以下五個:位置、“孤立獨處”、景深、興趣、形狀。

1.位置

位置有兩種情況:

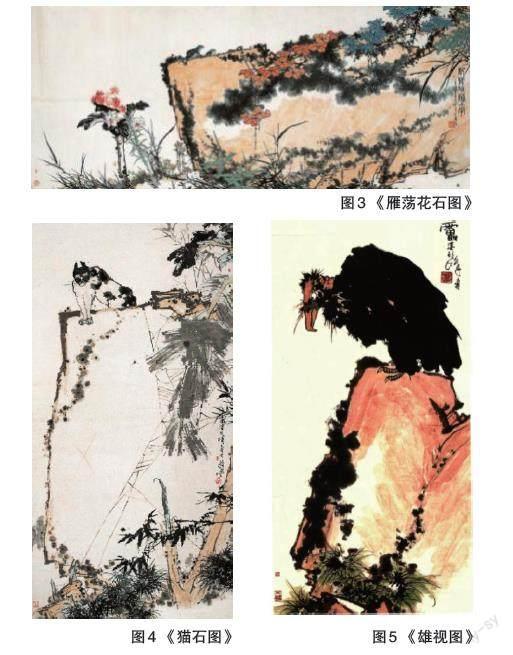

一種情況是:根據《藝術與視知覺》中的杠桿原理,同一個繪畫成分,離平衡中心越遠,其重力就越大。在《雁蕩花石圖》(圖3)中,平衡中心位于畫幅的幾何中心,即畫面的正中間。左邊的花比較輕,所以為了與右邊較重的山石平衡,離平衡中心有段距離。而山石離平衡中心非常近,有一部分甚至與平衡中心重合。

另一種情況是:在《藝術與視知覺》中,一個事物位于構圖上方時要比位于下方時重力大。潘天壽在畫貓、鳥類這些體格較小的動物時,常將其置于畫面上方靠近頂部的位置,觀者對其觀看的視角是仰視的。如《貓石圖》中的貓(圖4)、《雄視圖》中的鷹。這樣不僅使其遠離平衡中心而增加其平衡能力,而且位于上方比下方顯得重,從而更能夠增加其在畫面中的分量,體形雖小卻仍然可以與下方巨大山石相平衡,能讓觀者感受到一股雄霸之氣。

2.孤立獨處

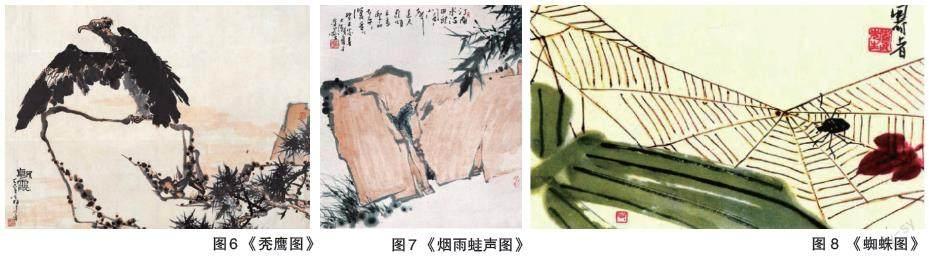

《藝術與視知覺》認為“孤立獨處”的事物比其周圍有其他物體圍繞時顯得更重一些。潘天壽的作品主體往往數量較少,畫面簡潔,尤其是當要突出一些繪畫主體時,主體周圍有大面積的留白。最為典型的是潘天壽作品中的鷹與靈鷲(圖5、圖6、圖11、圖12),周圍天空空無一物。根據前面的結論,把靈鷲、禿鷹置于畫面上方高處,已經增加了它的重量,而又使它處于較為孤立的環境當中,重量感得到進一步加強,從而不僅增加了它們與巨大山石的平衡能力,也使得鷹、靈鷲極有氣勢。

3.景深

《藝術與視知覺》認為在繪畫景深中,事物離觀察者越遠,重力越大。波伏爾曾經說過,那些引導眼睛向縱深空間中觀看的“遠景”,具有巨大的平衡抵消能力。正因為這種巨大的抵消能力,所以在潘天壽繪畫作品中,為了突出畫面主體,很少使用遠景,大部分采用近景特寫、低景深的構圖方法,比較平面化。但是《禿鷹圖》(圖6)這幅畫是個例外,圖中畫面主體大部分都在畫幅左半邊。為了平衡,如果采用近景,勢必畫得比較大,這樣就破壞了“孤立獨處”的構圖,削弱了雄鷹的氣勢。而遠景有著巨大的平衡能力,只需一座不起眼的小小遠山便平衡了畫面,而對繪畫主體毫無影響。

4.興趣

《藝術與視知覺》認為,對某種形式的興趣愈濃厚,或對其意義發掘愈深,其“重量”就顯得愈大。如《蜘蛛圖》(圖8)所示:構圖非常獨特,巨大的蛛網占據了約三分之二的畫面,然后我們的視線被右邊小小的蜘蛛所吸引,再然后是一小片紅葉,最后是位于左邊的一大片綠葉。位于右邊的蜘蛛、紅葉和題字加起來面積都遠遠小于位于左邊的綠葉,蛛網的面積也是左邊比右邊大。按照視知覺的杠桿平衡原理,在它們距離畫面中心距離差不多的情況下,左邊應比右邊重而失去平衡。實際上并非如此,蜘蛛雖小卻是畫面唯一的活物而最引人注目,它的視覺重量比實際要重,而紅葉也因顏色鮮艷對視覺的吸引力次之。另外,蛛網中心點也是吸引著視線的一個焦點,蛛網的不對稱構圖將蛛網中心點偏向右邊,靠近蜘蛛,也使得我們的視線焦點不由自主地落在畫面右邊。因此,此二物雖小卻因人的注意力而加重,再加上題字,足以和巨大的綠葉、蛛網相平衡。

5.形狀

《藝術與視知覺》認為,越規則、簡單的形狀越重。潘天壽繪畫中經常出現巨大的方形山石。傳統繪畫中的山石,要么是綿延的群山,要么是極其不規則的刻畫精細的假山亂石(圖9)。潘天壽作品中的這種方正的巨大石頭與之相比,造型要規則、簡單得多,顯得比較有分量,使得山巖增加了雄偉的氣勢(圖1—圖7)。

(二)方向

《藝術與視知覺》認為,方向同重力一樣,也是影響平衡的重要因素。影響方向的兩個因素是位置和題材。

1.位置

在《藝術與視知覺》中,方向同樣受位置的影響。如果一個式樣的一條邊被固定在框架上,而另外的邊線處于自由的空間中,力就會向自由的那一端運動。例如對于人體的胳膊,力是向手的方向移動的;而在樹枝的形狀中,力是向樹枝的枝頭方向移動的。例如在《梅月圖》(圖10)中,梅樹固定于底邊,方向朝著枝條的方向是向上的。月亮與云連成一片,固定于最上邊,方向是隨著云的方向朝下的,這一上一下恰好平衡。按照潘天壽的開合理論,《梅月圖》起于底部的巖石,承于樹干,接著樹干的方向發生了一次約90°的轉折,然后上到梅枝、月亮和云彩,最后結于云彩的方向斜斜向下,連起來成了一個八字形,這里面包含了多么豐富的方向。

2.題材

在《藝術與視知覺》中,題材也能產生具有方向的力。如果眼睛的視線是向左方的,就給一個對稱的正面像,造成一股向左側運動的力。

《雄視圖》(圖11)和《靈鷲俯瞰圖》(圖12)這兩幅圖的構圖很相似,它們在運用方向的平衡方面是一致的。根據潘天壽的開合理論,畫都是從山石底部起的,結于鷹的頭部。按照《藝術與視知覺》提出的理論,山石的底部是固定在畫面最下邊的,頂部是處于自由空間里的,因此它的方向是向上的。而在這兩幅畫中,鷹的頭部及其視線都是向下的,形成了一股向下方向的力。這兩股相反的方向相互抵消,達成了平衡。按照潘天壽的起承轉合理論,起于底部,向上承于山巖,轉于靈鷲,結于靈鷲向下的目光,連起來成了圓形,成一回旋,體現了中式哲學意味。這里面包含的方向絕不僅僅是上下兩個方向,比《藝術與視知覺》的理論更為豐富。在《煙雨蛙聲圖》(圖7)中,起于右邊中上部的山石與竹子的方向是向著左下方的,與之相平衡的,是向著右上方攀爬的田蛙,它形成了一股向右上方的力。可能讀者會發出疑問,田蛙與巨石相比如此之小,它們的力量如何平衡?田蛙雖小,但它是畫面里唯一的活物,它吸引了我們大部分的注意力,按照上面的重力理論,這種吸引力是可以增加其重量的,因此小小田蛙在視覺力上足以與巨石相抗衡。在另一幅《雄視圖》(圖11)中,方向的平衡略豐富一些。首先起于左下方的山石占用了兩個邊——左邊與底邊,以左邊居多,按照《藝術與視知覺》的理論,它的方向是向右和向上的。而兩只鷹中,一只鷹的目光是向左的,另外一只是向下的。同時,瀑布的流向也起到延續鷹的向下視線的方向,這兩個方向正好與山石的兩個方向相反,形成了平衡。

一幅畫的平衡,都不是單一因素促成的,都是重力與方向這兩個因素的綜合運用。重力與方向綜合達成了平衡。

上述研究不僅發現潘天壽關于構圖平衡的畫論與作品實踐,都與《藝術與視知覺》理論有著高度的一致性,還發現潘天壽作品產生雄健畫風的視覺心理學根源:其獨特的平衡模式使觀者精神振奮,產生奮勇豪邁的審美感受,即在構圖過程中避免刻板的靜態的絕對平衡,追求靈活的動態的相對平衡。具體從重力和方向這兩個影響平衡的因素來看,對繪畫主體大都采用增加視覺重力的方法,從而使繪畫對象產生超常的重量感。輔助以方向的調節,通過對重力與方向的綜合運用,使畫面從局部不平衡到整體平衡,使平衡之中充滿了力量感以及變化的動態感、豐富感,作品整體呈現出雄渾、大氣、奇崛之美。《藝術與視知覺》是一種較為理性、現代的視角,在這個視角下,今人與傳統、民族與世界、藝術與心理學進行對話;這樣的對話容易產生新的發現、新的方法,有助于我們思考關于傳統繪畫的繼承、創新的新思路。

參考文獻:

[1][美]魯道夫·阿恩海姆.藝術與視知覺[M].成都:四川人民出版社,1988.

[2]潘公凱.中國筆墨[M].北京:外語教學與研究出版社,2017.

[3]景榮.潘天壽山水花鳥畫中的視覺心理學因素[J].美術大觀,2018(07):58-59.

[4]趙晉.潘天壽寫意花鳥畫構圖研究[D].湖南科技大學,2015.

[5]許琦.潘天壽繪畫中的“氣”“勢”“態”[J].美術大觀,2018(02):58-59.

[6]盧炘.潘天壽研究(第二集)[M].杭州:中國美術學院出版社,1997.

[7]潘公凱.潘天壽畫論[M].鄭州:河南人民出版社,1999.

[8]徐建融.潘天壽藝術隨筆[M].上海:上海文藝出版社,2012.

作者簡介:

周井鳳(1977—),女,漢族,江蘇連云港人。西安科技大學碩士,專業:設計學,研究方向:設計歷史與理論。