新會柑產業(yè)種植現狀及發(fā)展對策

黃潔娜 李妙賢 吳家標 莫紫嫻

(廣東杰士農業(yè)科技有限公司 廣東江門 529000)

新會柑,又稱大紅柑,學名茶枝柑,皮肉兼用、藥食同源是新會柑的最大的特色,主產于廣東省江門市新會區(qū)。黨的十九大提出實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略以來,新會柑產業(yè)作為新會農業(yè)經濟支柱,緊跟時代步伐,發(fā)展迅猛。2021 年,全區(qū)新會柑種植面積超過12 萬畝,產值20 億元,實現種植、加工、倉儲、飲食、旅游、文化和金融三產深度融合。然而,相對于第二產業(yè)、第三產業(yè)的繁榮,新會柑第一產業(yè)(即種植板塊),因受品種、土壤、氣候和種植戶管理限制,產量和種植效益一直處于較低的水平,加上近年來土壤惡化、病蟲害加劇以及品種退化等問題,整個產業(yè)種植管理難度增加。本文將就新會柑產業(yè)現存在的幾大種植問題進行研究分析,探索科學的產業(yè)種植和發(fā)展辦法,為提升整體種植技術和效益提供參考。

1 種植現狀與問題

1.1 產量不高,整體種植效益偏低

據江門市新會區(qū)農業(yè)局相關資料記載,新會大紅柑盛產期畝產指標為2 500 kg~3 000 kg。但翻閱相關文獻可知,新會柑實際畝產量一直在1 500 kg~2 000 kg,相對低產。據筆者了解,自2018 年遭遇強臺風后全區(qū)新會柑樹勢明顯衰退,產量明顯下降:2020 年,新會柑種植面積10 萬畝,果品產量12.5 萬t[1],折合平均畝產1 250 kg;2022 年,疊加黃龍病暴發(fā),全區(qū)畝產不足1 000 kg,部分八年以上老樹柑園畝產甚至低至250 kg。

對比逐年上漲的管理成本,即使2022 年以10 元/kg的高價出售,依然有近半柑農因畝產未達1 000 kg 而虧本,全區(qū)種植效益普遍低下。

1.2 土壤問題日漸突出,種植管理愈加困難

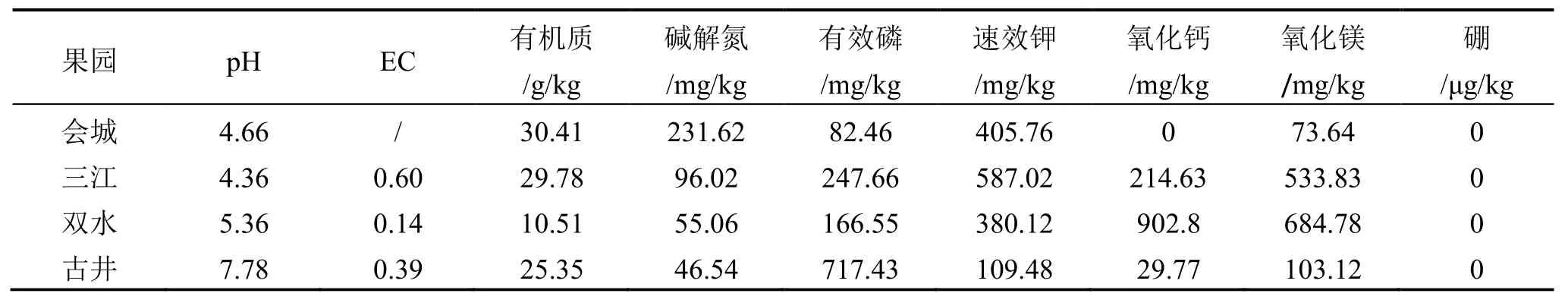

新會柑栽培集中在會城、大澤、司前、羅坑、雙水、崖門、古井、三江和睦洲等鎮(zhèn)[2],以西江和潭江水系沖積平原為主,土壤土層深厚、有機質含量較高、養(yǎng)分充分,有利于柑樹生長和柑果優(yōu)良品質的形成。然而近30 年來,由于不甚合理的耕作制度和管理方法,土壤有機質大量減少,氮、磷、鉀嚴重超標,土壤板結黏結、酸化、鹽化問題加劇(見表1),且有害微生物大量繁殖,土壤問題日益突出,柑農種植管理愈加困難。

表1 測土顯示大多數果園土壤都存在嚴重的氮、磷、鉀超標和酸化、鹽化等問題

其中,氮、磷、鉀超標是目前新會柑土壤存在的最大問題,是由柑農在常規(guī)管理中不合理的施肥結構、施肥量和施肥方式共同作用所導致的不良結果。(1)施肥結構上偏施化學肥料,有機肥投入不足;(2)氮、磷、鉀用量超出標準用量30%~100%,新會柑結果樹每產果2 000 kg,需純氮20 kg、純磷6 kg 和純鉀16 kg,折合為農民常用復合肥80 kg/畝~100 kg/畝,而實際生產中柑農常年復合肥用量高達120 kg/畝~200 kg/畝;(3)施肥方式以“埋施+撒施”為主,受天氣和水分影響,肥料有效性偏低。

而過量的氮、磷、鉀會帶來很多問題,如:(1)增加種植成本;(2)大量氮、磷、鉀富集在土壤耕作層,加劇土壤板結、酸化、鹽化和土傳病害等問題;(3)抑制新會柑根系,引起樹勢衰退;(4)造成農業(yè)面源污染。

故調整新會柑用肥習慣(包括施肥結構、施肥量和施肥方式),對指導柑農科學減肥增效、提高肥料吸收利用率和改良土壤生態(tài)環(huán)境,有重要戰(zhàn)略意義。

1.3 柑農頻繁大量使用化學農藥,新會柑病蟲抗性增強、農殘隱患大

近年來,天氣反復變化,疊加樹勢衰退,新會柑潛葉蛾、薊馬、紅蜘蛛等蟲害和炭疽、油斑、褐斑等病害頻繁發(fā)生,且呈現難以防控的趨勢。例如,2018年潛葉蛾為害繼而引發(fā)普遍性潰瘍問題,2022 年木虱暴發(fā)導致全區(qū)黃龍病病樹率急劇上升近30%。

針對病蟲害,柑農防治方式已從最初的單一、長間隔期用藥,發(fā)展到現在復配、加量和短周期(10 d~15 d)用藥,農藥使用總量逐年上升,無形中加強了病蟲抗性,且導致部分柑園農藥殘留超標。

因此,尋求更為精準的防控或探索綠色防控,是新會柑病蟲害防治需要突破的方向。

1.4 品種、苗木混亂,加劇黃龍病風險

簡成寶所著《新會柑橘生產實踐與研究60 年》[3]一書明確記載:“本品種(新會柑)分為五個品系,即大蒂大紅柑、大種油皮大紅柑、細種油皮大紅柑、高篤大紅柑和短枝密葉大紅柑。在生產中,產量、質量均以大種油皮大紅柑最佳……1980 年選送全國柑橘品種鑒定的大種油皮大紅柑大洞05 號被列為優(yōu)良單株。”

可惜的是,當年的良種由于特定歷史原因沒能得到良好的保護和繁育,加上許多苗木供應者為追求賣苗利潤又盲目圈苗育苗,導致新會柑產業(yè)面臨嚴峻的苗木問題:(1)田間栽培品種雜亂、優(yōu)劣不分,單一柑園多品種混栽情況嚴重;(2)優(yōu)良品種種性嚴重退化,表現為柑樹生命力、抗逆性和坐果率明顯下降;(3)苗木繁育缺乏管理規(guī)范,私人圈苗育苗普遍,帶病苗、帶毒苗泛濫。

2 發(fā)展對策

2.1 制定新會柑科學種植標準,提升種植管理水平,保證種植收益

新會柑種植大致經歷三個階段:第一階段為1990年前的傳統純農耕階段,生產資料以人畜糞肥為主,當時產量相對低下(約1 500 kg/畝)。第二階段為1990 年—2010 年的工業(yè)階段,大量復合肥和化學農藥制劑占主導,產量有所提升,但隨之也出現柑果品質下降和樹勢易衰退的負面影響。第三階段為2010 年后的復合農業(yè)階段,即融合了傳統農耕和工業(yè)優(yōu)勢,逐步向科學化、現代化的種植方向發(fā)展,實現了產量和品質的同步提升。

然而,即使是處于技術相對進步的復合農業(yè)階段,現新會柑生產仍存在產量低、品質差異大、病蟲害嚴重和樹勢衰退等問題,歸根究底,與本地水田土黏性重、灌溉水咸淡交替、品種退化以及柑農系統化種植技術缺失等息息相關。因此,基于本土氣候、土壤以及栽培管理習慣之下的新會柑現代科學種植標準的制定和出臺就顯得十分迫切了。

現階段新會柑科學種植需重點關注以下幾點:

(1)改土,培育健康的土壤生態(tài)。新會柑土壤問題主要表現為板結、酸化、鹽化、中微量元素缺乏和有害微生物活躍等,其根源在于土壤氮、磷、鉀過量和有機質水平過低,故改土應重點從增加土壤有機質、激活有益微生物種群、增施中微量元素、調酸、殺菌和減少氮、磷、鉀等多方面進行綜合改良。

(2)培育強健的根系。根系活力是植物生長和發(fā)育狀況優(yōu)劣的重要指標之一,根系活力高低及根系對養(yǎng)分的吸收能力直接影響樹體地上部分的生長發(fā)育和果實產量與品質[4]。實際生產中,新會柑根系經常遭受來自土壤、天氣、病蟲害和管理帶來的生理性或非生理性傷害(如積水漚根、肥料燒根、病害爛根和線蟲根結等)。當根系出現損傷后,及時開展“對癥處理+促根/養(yǎng)根操作”,比如積水漚根時用殺菌劑+海藻酸/生物寡糖淋濕,將大大提升新會柑根系的復壯能力。

(3)均衡養(yǎng)分供給。沈兆敏、劉煥東在《柑橘營養(yǎng)與施肥》[5]一書中明確提出,“柑橘樹體生長、發(fā)育需要16 種必需的營養(yǎng)元素……大量元素、中量元素和微量元素三類,將鈣、鎂、硫稱之為中量元素。” 新會柑不合理施肥主要體現為柑農偏施、過施氮、磷、鉀造成的養(yǎng)分失衡,均衡施肥需引導柑農向“減大量元素和增中微量元素”的方向優(yōu)化改進。

(4)精準病蟲害防治。充分貫徹“預防為主、防治結合”植保方針,根據新會柑病蟲害發(fā)生規(guī)律,在關鍵時期實行精準防治措施,避免盲目、過量以及不對癥用藥。同時,從構建良好生態(tài)環(huán)境的角度積極探索高效的生物防治方法,加大黃藍板、性誘劑、捕食螨和生物制品農藥等的應用力度。

(5)加強弱樹、病樹管理。對具有一定產能的弱樹,可在春夏季綜合采用回縮、斷根并加強肥水管理等措施來促進樹體復壯。對完全失去產能的壞樹和已確定感染黃龍病的病樹,堅決采取滅殺后補大苗的處理,杜絕黃龍病傳播,同時確保健康產能。

(6)合理修剪、平衡樹勢。與砂糖橘、沃柑等大葉種柑橘不同,新會柑作為中小葉且相對早熟的柑橘品種,對樹形、枝條和葉數有獨特的要求。實踐證明,自然開心形、主框架明顯、樹冠分層以及葉果比不少于60∶1 的柑樹樹勢強健、掛果能力強且果品較優(yōu),整形修剪可著重培養(yǎng)以上強健豐產樹型。

2.2 加快種植領域專業(yè)人才隊伍建設

農業(yè)技術人員是農業(yè)農村人才隊伍的重要組成部分。積極響應農業(yè)農村部農業(yè)技術人才培養(yǎng)戰(zhàn)略,加快新會柑技術人員培訓,對推動新會柑良種良法實施、全面促進產業(yè)技術提升有重要意義。

具體實施方向:第一,市區(qū)鎮(zhèn)多級聯動、整合專業(yè)院校或農業(yè)培訓機構,建立健全新會柑種植技術人才培訓體系。第二,加快新型職業(yè)農民和高素質農民的資格認定。第三,依據新會柑科學種植標準,針對關鍵問題或關鍵節(jié)點,對各產區(qū)柑農開展種植技術培訓。第四,定期組織人才交流會議,開展培訓評估和成效總結。

2.3 開展良種復壯工作,以良種規(guī)范為產業(yè)發(fā)展護航

良種是保障新會柑科學生產和優(yōu)良品質的基石,新會柑良種復壯已刻不容緩。

20 世紀60 年代—80 年代所育新會柑良種,至今已分散至新會各個角落,雖說大部分種性已經退化,但也不乏小部分優(yōu)質的突變,需要相關農業(yè)科技人員進行大量普遍性篩查和選育復壯工作,過程艱難且煩瑣。良種復壯工作影響到一個產業(yè)的可持續(xù)發(fā)展、也具備一定公益性,政府牽頭鏈接專業(yè)研究機構和本土育種企業(yè)是最恰當有效的組織形式。例如近年來由新會區(qū)林業(yè)科學研究所建成集苗木繁育、科研、示范、技術推廣為一體的新會柑種質資源中心和無病苗木繁育基地就是一個很好的開始。篩查和復壯工作可從現有果園優(yōu)選各品系優(yōu)良母樹進行單株純系繁殖、并納入良種種質資源基地,從產業(yè)層面確保新會柑優(yōu)良品種得到保護和延續(xù)。

另外,參照《NY/T 973-2006 柑橘無病毒苗木繁育規(guī)程》[6]和本土育苗實況,加緊制訂和執(zhí)行新會柑苗木繁育標準以規(guī)范育苗,并強化管理,杜絕病苗、劣質苗和雜亂苗的生產流通,嚴防黃龍病暴發(fā)。

2.4 打造種植領域龍頭品牌,建立標準示范基地

可在新會柑各片核心種植區(qū)選樹一批百畝以上規(guī)模的優(yōu)秀種植企業(yè)或基地,落實良種良法和科學高效種植標準技術,并以基地實際種植成果和效益為樣板持續(xù)開展示范和教育工作,充分發(fā)揮示范帶頭作用,逐步在全區(qū)推廣新會柑高效種植技術。

3 結語

在諸多殊榮加持的新時代背景下,新會柑產業(yè)種植端的高質量和可持續(xù)發(fā)展顯得尤為重要。以良種繁育為開端,通過加快新會柑科學種植標準的制定,加強新會柑種植技術人才隊伍建設,構建龍頭示范基地等舉措,對推廣新會柑高效種植技術、確保柑農種植效益和產業(yè)可持續(xù)發(fā)展有重要意義。作為深耕一線多年的技術服務人員,筆者也期盼有更多的相關部門和從業(yè)人員集思廣益、發(fā)揮所長,為新會柑產業(yè)的高質量發(fā)展作出貢獻。