長壽命瀝青路面結構設計分析

劉家祥

摘要 為探索適合我國公路運行實際的長壽命瀝青路面設計思路,在借鑒和闡述長壽命瀝青路面結構設計指標的基礎上,文章以某處于高溫多雨地區的病害高速公路為例,對長壽命瀝青路面結構及初始厚度計算、路面材料參數值擬定、基層抗疲勞性能的檢驗等展開分析探討。結果表明,長壽命瀝青路面主要通過增大路面厚度,以降低瀝青層底拉應變,基層、路基頂面壓應變,進而使瀝青路面使用壽命延長至40年以上,期間只需間隔10~15年實施養護,就其全壽命工程造價及社會效益而言,顯然優于普通瀝青路面。

關鍵詞 長壽命瀝青路面;結構設計;車轍;養護

中圖分類號 U416.2文獻標識碼 B文章編號 2096-8949(2023)10-0114-03

0 引言

長壽命瀝青路面屬于高性能柔性路面,其并非普通柔性路面的簡單改造和升級,而是在保證足夠厚度的基礎上,將病害局限在路面表層,在每間隔10~15年展開表面修復,避免病害向下延伸,確保瀝青路面在40年以上的設計年限內不出現結構性損壞。長壽命瀝青路面設計理念將瀝青混合料組成和路面結構設計有機結合起來,可有效克服目前兩方面脫鉤的問題。其路面使用壽命足夠長,路用性能良好,性價比較高,也越來越受到設計人員的關注和重視。該文依托公路實際,對長壽命瀝青路面結構展開設計,試圖徹底扭轉傳統瀝青路面未充分考慮荷載條件及環境變化對結構受力影響的局面,為我國長壽命瀝青路面設計及建設提供參考借鑒。

1 長壽命瀝青路面結構設計指標

與其余路面設計方法一樣,長壽命瀝青路面設計時必須先根據路面破壞形式擬定出相關設計指標。結合《公路瀝青路面設計規范》(JTG D50—2017)及類似工程經驗,將長壽命路面破壞形式分成車轍、表面裂縫和底部疲勞裂縫3種[1]。

1.1 車轍

路面結構層永久變形,路基、基層及面層永久變形等均會引發車轍病害。根據相關研究,車轍的發生與面層厚度有直接關系,當面層厚度在18 cm以上時,車轍主要來源于面層內部;而當面層厚度不足18 cm時,車轍則主要源自路基變形。

根據引發車轍的原因,可將長壽命路面車轍分為面層永久變形引發的車轍和面層以下結構層變形引發的車轍兩類。前者一般影響的是路表功能,對路面結構性無較大影響,通過表面處理即可修復。后者主要因路基和基層變形而引起,存在較大的修復難度,發展至一定程度后必將引發路面結構性破壞。

長壽命瀝青路面應以基層和路基頂面豎向壓應變為控制指標以確保路面強度,避免結構層豎向變形過大。具體而言,路基頂面豎向應變應不超出200 με,基層頂面豎向應變應根據材料確定和調整。

1.2 表面裂縫

瀝青面層表面出現裂縫后會持續向下發展,且主要為縱向裂縫,大多發生在輪跡帶兩側。表面裂縫是柔性路面結構的主要破壞形式。當前,柔性路面設計模型及相關研究成果均無法對表面裂縫形成機理做出合理解釋,只是認為,表面裂縫的形成主要與行車荷載反復作用、溫度、表層瀝青老化等有關。行車荷載水平及豎向應力作用后會向瀝青路面表層施加拉應變與剪切應變,最終導致路表開裂。該文認為,車轍也是引發路面裂縫的重要原因,路面變形后車轍處路表持續下降,進而形成較大的豎向高差,中間過渡區拉應變及剪切應變持續增大,超出瀝青混合料極限抗變形能力后相應路表處便發生裂縫[2]。

1.3 底部疲勞裂縫

受到行車荷載反復作用后,拉應力主要由面層和瀝青碎石基層底部承擔,一旦底部發生疲勞開裂,便會引發路面結構性破壞。為此,《公路瀝青路面設計規范》(JTG D50—2017)以結構層底部拉應力為高等級公路瀝青路面結構設計的關鍵性指標。也就是說,傳統柔性路面結構設計中主要以結構層底拉應變或拉應力為控制指標,且認為指標與混合料疲勞壽命之間存在Nf=nσ?k或Nf=nε?k關系,式中,Nf ——瀝青混合料疲勞壽命;n、k——系數;σ、ε——疲勞應力和疲勞應變。根據瀝青路面設計使用年限中的累計軸載求出Nf值,將該值代入以上關系公式,所推求出的σ、ε值即為容許拉應力和容許拉應變,據此展開瀝青混凝土路面結構層厚度的確定。

按照這一思路,柔性路面在經歷反復交通荷載作用后必然出現疲勞裂縫。但通過筆者對一些施工質量較高的大厚度面層柔性路面的調查看出,其運行數年后并無明顯疲勞裂縫出現。結合彈性層狀體系理論,隨著面層厚度的增大,結構層底拉應變持續減小,瀝青面層或碎石基層能承受較大荷載且不發生破壞。也就是說,當瀝青混合料疲勞應變不超出其“應變下限”時,結構內部疲勞損壞不累積,只要將結構層應變控制在該下限值以下,則路面即使承受反復荷載作用,也不會出現疲勞破壞。

以上彈性層狀體系理論及瀝青混合料“應變下限”理論是長壽命瀝青路面設計的主要依據。為避免結構層疲勞裂縫的發生,長壽命瀝青路面設計階段必須將層底拉應變控制在“應變下限”以下[3]。結合類似工程設計實踐,“應變下限”主要取決于瀝青混合料性質、類型、施工技術水平及施工工藝等,聚合物改性瀝青混合料和普通瀝青混合料“應變下限”可分別達到300 με和70 με。結合國外控制標準,路基頂面垂直壓應變控制標準隨材料的變化而變化,我國長壽命瀝青路面土基頂面垂直壓應變應不超出200 με,粒料類路基頂面垂直壓應變則應結合具體情況確定。

2 長壽命瀝青路面結構設計實例

2.1 工程概況

某高速公路所在地區屬亞熱帶季風濕潤氣候區,地形如盆地,在夏季城市熱島效應及伏旱時副高控制下,溫度最高可達到40 ℃,且高溫季節持續時間長。通過紅外線溫度儀實際測得的地表溫度最高達69 ℃。該公路普通瀝青路面設計使用壽命為10~15年,但是在重載交通反復荷載作用及高溫、多雨環境下,瀝青路面在運行后的5年內便出現病害,在增大養護處治工程量的同時,十分不利于公路服務性能的全面提升。為此,必須通過深入研究長壽命瀝青路面設計思路,對常見病害展開全面統計,剖析原因,延遲早期病害的出現,達到長壽命路面要求。

2.2 路面結構及初始厚度

當前,國外較為成功的長壽命瀝青路面主要有全柔性瀝青路面和瀝青碎石基層加粒料穩定基層結構兩種類型,瀝青層厚度均較大。結合國內情況及該公路實際,推薦采用瀝青碎石基層加粒料穩定基層結構,同時加大瀝青碎石基層厚度;底基層則使用低劑量水穩碎石,以增強路基結構強度,優化底基層水穩性。按照該思路所確定出的長壽命瀝青路面結構層為SMA-13改性瀝青上面層、Sup20中粒式改性瀝青中間層、LSM-25粗粒式瀝青碎石+低劑量水穩碎石基層、土基。

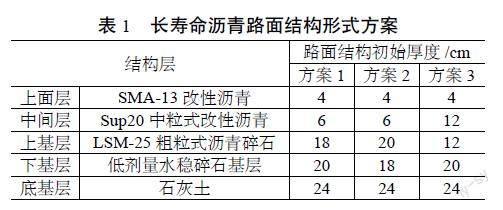

為展開各結構層厚度對長壽命瀝青路面路用性能影響的分析,該文擬定出3種不同方案,以確定適合公路工程實際的路面結構形式。具體見表1。

2.3 力學模型

2.3.1 計算過程

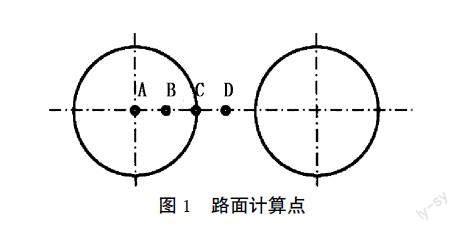

應用彈性層狀體系展開長壽命瀝青路面結構設計及層厚計算,各層間均為連續狀態,以現行瀝青路面設計規范中BZZ-100標準軸載為設計軸載[4]。計算點的設置情況見圖1,以各計算點中最大值為計算結果。

以瀝青混合料層底拉應變與土基頂面壓應變為主要設計指標。該公路瀝青路面LSM-25粗粒式瀝青碎石層疲勞極限按70 με取值,SMA-13改性瀝青上面層和Sup20中粒式改性瀝青中間層全部采用SBS改性瀝青,疲勞極限均按100 με取值;土基頂面豎向壓應變則按200 με確定。

按照長壽命瀝青路面設計思路,應以最不利工況確定材料參數。為降低參數取值對設計結果的不利影響,項目組針對不同參數取值在試驗段展開性能試驗,以確定出相對合理的參數值,具體見表2。其中,石灰土模量實測值在300 MPa以上,由于試驗段路堤填土高度高,灰土層全部位于路面標高以上,基本無地下水影響。故在考慮安全系數后,將石灰土模量降低至180 MPa。

2.3.2 計算結果

根據設計思路所得到的該瀝青路面結構層底水平拉應變及頂面豎向壓應變值見表3,根據表中結果,3種方案路面結構各項指標均符合設計。在考慮瀝青路面超載的情況下,展開路面使用壽命驗算,結果見表4。其中超載數據主要來自公路所在省高速公路調查結果。表中結果為設計車道交通量,該公路長壽命瀝青路面試驗段為雙向六車道設計,按照0.35的車道系數換算為雙向斷面交通量,則方案1為15 941/0.35=45 545×104輛;方案2為15 578/0.35=44 508×104輛;方案3為16 729/0.35=47 797

×104輛。根據當前工可階段所預測的該公路交通量規模,3種方案下瀝青路面結構疲勞壽命均能達到40年以上,故3種路面結構均屬于長壽命瀝青路面。

2.4 瀝青混合料組成

該長壽命瀝青路面采用LSM-25粗粒式瀝青碎石+低劑量水穩碎石混合式基層結構,其瀝青碎石基層為抗疲勞層。為檢驗該上基層抗疲勞性能,在混合料設計階段,分別以70 με、100 με、200 με、400 με的應變水平展開瀝青碎石基層疲勞試驗。根據試驗結果,在較低應變水平下LSM-25粗粒式瀝青混合料存在“疲勞極限”,也進一步驗證了相關理論的準確性。這也說明,該長壽命瀝青路面設計中瀝青層底拉應變按照70 με取值切合實際。

為抵抗行車荷載的反復作用,中面層必須具備較高的壓應力、剪應力及足夠的抗車轍性能。為此,該公路試驗段采用Sup20中粒式改性瀝青中面層,也就是采用PG76-22改性瀝青膠結料,并按照Superpave方法展開混合料設計及施工。

長壽命瀝青路面上面層必須具備較好的抗滑、抗車轍、抗疲勞及抗磨耗性能,為此,試驗段瀝青路面采用SMA-13改性瀝青上面層,并使用PG76-22等級的SBS改性瀝青及嵌擠型骨料結構,以提升瀝青混合料強度及抗變形性能。

3 應用效果

按照以上設計思路,對該高速公路長壽命瀝青路面試驗段展開試鋪。為驗證長壽命瀝青路面抗重載交通性能,將試驗段設置在公路全線預計交通量最大的路段。試驗段樁號為K440+210~K444+010,段落長3.8 km,并分段展開3種方案試驗。試驗段LSM-25粗粒式瀝青碎石基層及低劑量水穩碎石基層鋪筑任務于2016年底完成,Sup20中粒式改性瀝青中間層及SMA-13改性瀝青上面層于2017年初展開施工,當年8月全部完成。

試驗段完工后對各層混合料結構展開試驗,并對長壽命瀝青路面壓實度、彎沉值、滲水系數等展開檢測,驗證了其具備較好的高溫穩定性、低溫開裂性和抗水損性。試驗路段運行至今已逾5年,表現出較好的路用性能,且無病害出現。

4 結語

綜上所述,長壽命瀝青路面是高性能柔性路面,在設計思路、技術要求、路面結構、養護方式等方面均與常規柔性路面存在較大差異。通過增大路面厚度,降低瀝青層底部拉應變以及基層、路基頂面壓應變,從而將病害控制在路表層,確保路面結構在至少40年的使用年限內不出現結構性破壞。該公路試驗段3種路面結構方案成功應用后,路面施工質量及運行狀況良好,路面結構方案也在該公路其余路段得到推廣應用,豐富了長壽命瀝青路面在我國公路工程實踐中的應用經驗。

參考文獻

[1]徐希忠, 韋金城, 閆翔鵬, 等. 長壽命瀝青路面研究現狀及展望[J]. 中外公路, 2023(1): 36-43.

[2]呂正龍, 吳春穎. 長壽命瀝青路面結構動力響應監測及力學行為分析[J]. 江蘇建筑, 2022(S1): 56-59+64.

[3]馬士賓, 賀苗. 基于最優混合設計法的長壽命瀝青路面設計指標效應分析[J]. 中外公路, 2022(4): 42-46.

[4]張健, 謝波. 柔性基層長壽命瀝青路面結構力學分析[J]. 公路與汽運, 2021(3): 94-97.