考慮多主體博弈的海上風電場接入系統規劃方法

劉璐潔, 李傳文, 劉智彬, 黃玲玲, 馬世偉

(1. 上海電力大學電氣工程學院, 上海 200090;2. 上海大學機電工程與自動化學院, 上海 200444)

海上風電是加速推進實現碳達峰、碳中和戰略的重要力量. 目前, 我國海上風電開發已經進入了規模化、商業化發展階段[1]. 根據我國海上風電發展趨勢預測, 至2035 年, 全國海上風電裝機容量將達到1.3×108kW, 是實現2030 年碳達峰目標的重要支撐之一. 隨著海上風電大規模集群化發展, 海上風電安全、經濟、高效接入已逐漸成為電網規劃面臨的主要問題之一[2].

目前, 海上風電場接入系統規劃的相關研究主要結合不同接入方式, 從可靠性和經濟性角度提出規劃模型及方法. Yang 等[3]介紹了大型海上風電接入系統并網的3 種主要接入技術,并分析了不同方案下的故障穿越技術, 為海上風電接入規劃提供了參考和指導. Hardy 等[4]開發了一種Greedy 搜索算法, 通過優化海上升壓站位置、輸電線路規模和拓撲布局, 得到最優的接入系統規劃方案. Meng 等[5]分析了直流輸電和交流輸電2 種情況下考慮不確定性的接入系統規劃方案的經濟性和技術可行性. 符楊等[6]分析了不同海上風電集群接入方式對海上風電接入成本以及陸上電網擴建成本的影響, 得到成本最優的海上風電集群接入方案. 蔡旭等[7]論述了海上風電直流送出技術在系統拓撲、裝備、控制與保護方面的現狀和存在的問題,并對未來海上風電直流送出與并網技術的發展進行了展望. Bains等[8]考慮不確定條件下海上輸電的收入流、資本成本和運營支出, 對海上風電接入系統項目進行了經濟評估.

綜上研究可知, 目前接入系統規劃大多基于整體理性的思想, 從系統可靠性和經濟性角度建立單目標或多目標模型進行規劃決策. 然而, 海上風電接入系統規劃具有初始投資沉沒成本高、長周期內不確定性因素多等特點. 實際海上風電場接入系統是由不同的投資主體進行建設運營, 投資主體主要包括海上風電開發商、陸上電力傳輸運營商或其他輸電運營商, 這些投資者利益訴求彼此獨立, 其規劃決策行為是基于個體理性, 并不斷博弈的結果. 傳統規劃方法缺乏對各投資主體個體理性決策的考慮, 降低了規劃的可行性.

針對上述問題, 本工作建立了海上風電場接入系統的兩階段混合博弈規劃模型: 第一階段, 考慮投資運營主體的個體理性, 構建基于非合作博弈的接入系統規劃模型, 優化網架結構;第二階段, 結合接入系統投資運營模式, 考慮投資主體自身及合作聯盟整體效益, 構建基于合作博弈的接入系統投資決策模型, 優化投資分界點, 獲得最優合作收益分配策略. 最后, 通過仿真案例, 驗證模型的有效性, 并分析投資風險變化對接入系統規劃的影響.

1 投資運營主體的博弈關系

1.1 投資運營模式

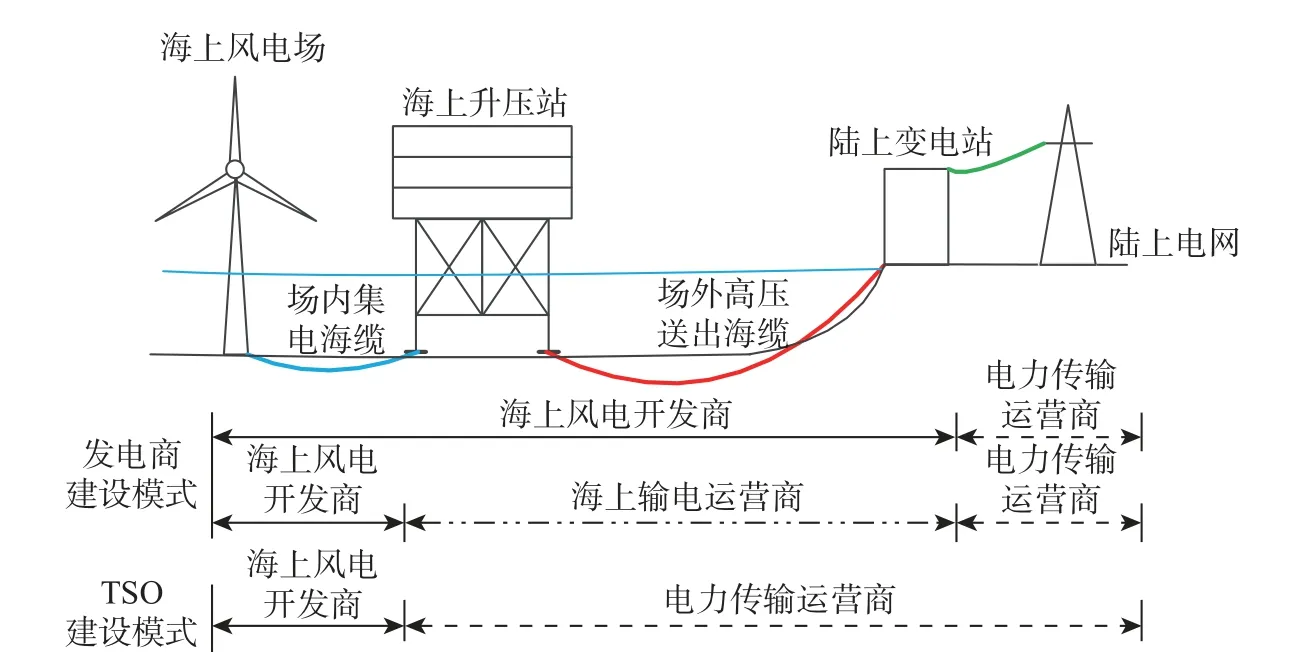

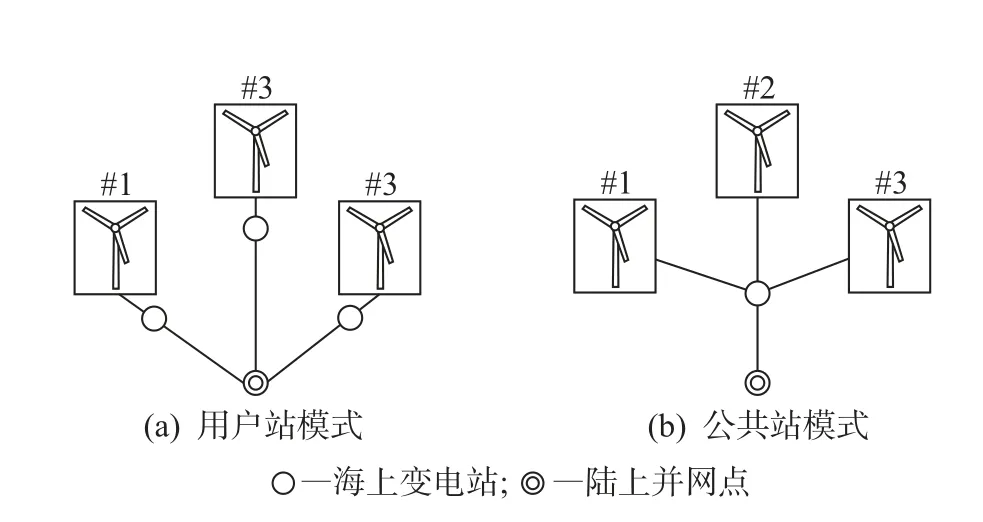

海上風電接入系統具有多投資運營主體的特點, 且不同的接入系統投資運營模式對應不同的投資運營主體. 目前, 海上風電場接入系統的投資運營主要采用2 種模式: 發電商建設模式和電力傳輸運營商(electricity transmission system operator, TSO) 建設模式. 2 種主要的投資運營模式如圖1 所示. 在發電商建設模式中, 風電開發商或獨立的海上輸電運營商(offshore transmission owner, OFTO) 負責投資運營海上風電場接入系統的海上傳輸部分, 而陸上電網擴建部分由陸上TSO 負責[9]. 在TSO 建設模式中, 國家政府委托地方TSO 開發和運營風電場場外的海上傳輸和陸上電網擴建部分, 而海上風電場場內集電系統由風電開發商負責, 如德國、丹麥、荷蘭、比利時、法國等.

圖1 海上風電場接入系統的2 種主要投資運營模式Fig.1 Two main investment and operation modes of offshore wind farm access system

1.2 博弈關系

目前, 我國海上風電接入系統投資運營主體主要包括海上風電開發商和電力傳輸運營商,在接入系統規劃中2 個主體獨立決策, 又互相影響. 海上風電開發商決策規劃海上風電場組網方式、接入并網點以及并網容量等, 其決策方案會通過系統潮流影響到電力傳輸運營商的線路擴建方案和擴建效益. 電力傳輸運營商決策陸上線路擴建計劃、期望的接入并網點及并網容量等, 其決策方案也會影響到海上風電開發商的風電場組網方式和經濟效益. 在接入系統規劃過程中, 每個投資主體的規劃策略都會對其他投資主體產生影響. 因此, 各投資主體的決策方案需要考慮其他投資主體策略的影響, 形成非合作博弈關系并在形成最優的接入系統規劃方案的基礎上, 探究各投資主體合作建設接入系統帶來的效益問題及投資主體之間的對于不同合作效益分配策略的傾向性, 形成合作博弈關系.

在接入系統多主體投資的背景下, 根據投資主體之間的博弈關系, 本工作建立了接入系統兩階段博弈模型. 第一階段, 結合投資主體之間規劃獨立決策又相互影響的特點, 建立非合作博弈模型, 個體的獨立規劃決策要在考慮參與者策略訴求的前提下確保自身利益最大化, 得到最優的接入系統網架結構; 第二階段, 在第一階段規劃網架的基礎上, 考慮投資運營模式, 根據接入系統投資分界點變化下的成本效益函數, 構建基于合作博弈的接入系統投資決策模型, 優化投資分界點及投資主體的整體效益, 分析合作收益分配策略對自身項目價值以及聯盟價值的影響, 得到最優投資決策方案. 圖2 為接入系統兩階段博弈總體思路構架.

2 兩階段規劃模型

2.1 基于非合作博弈的規劃模型

博弈模型包含3 個基本要素: 參與者S、策略γ、收益函數V[10]. 本工作中非合作博弈模型的參與者海上風電開發商和電力傳輸運營商分別用W 和G 表示. 博弈策略中海上風電開發商的博弈變量包含海上風電場的組網方式?W、接入并網點δW以及并網點的接入容量?W; 電力傳輸運營商的博弈變量包含期望接入并網點?G、期望并網點的接入容量?G以及陸上電網線路擴建方案lG. 雙方的收益函數為項目凈現值(net present value, NPV) 分別為VW和VG.

博弈雙方以各自項目凈現值最優為目標, 通過動態信息博弈修正規劃決策, 最后達到Nash 均衡[11], 雙方的均衡解為

式中: γ?W和γ?G為博弈策略均衡點.

海上風電開發商和陸上電力傳輸運營商制定的接入系統規劃應滿足潮流約束:

式中: Pi、Qi分別為第i 個節點注入的有功功率和無功功率; PDi、QDi分別為i 個節點的有功負荷和無功負荷; Gij、Bij、δij分別為線路i—j 的電導、電納和相角; N 為節點總數; Ql為線路所需補償的無功功率; Ui、Uj分別為節點i 和j 的節點電壓; Ui,min、Ui,max分別為節點i 的電壓下限和上限.

2.2 基于合作博弈的投資決策模型

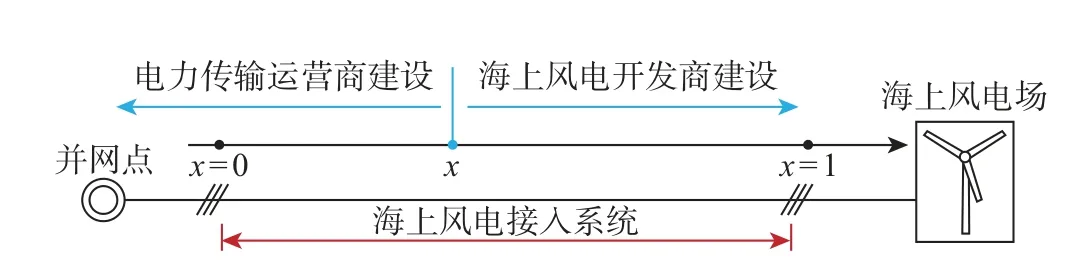

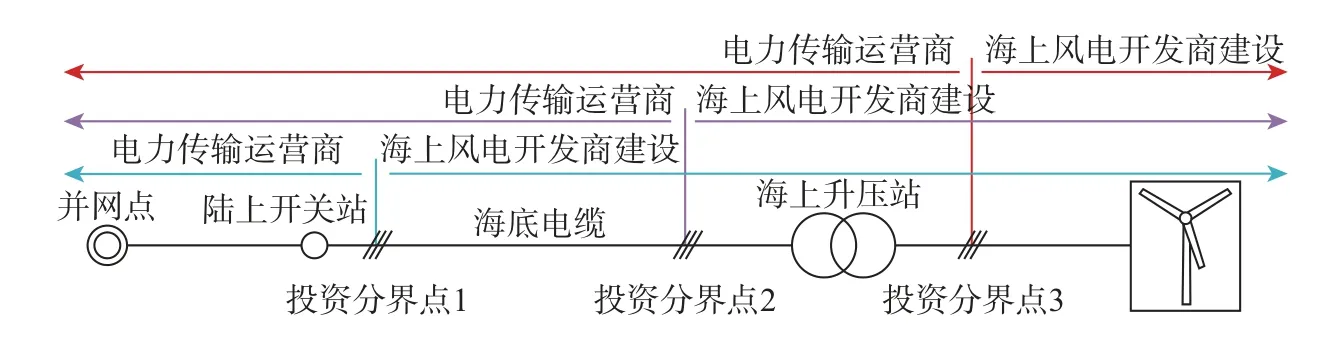

海上風電開發商和電力傳輸運營商針對海上風電接入系統的投資規劃展開合作建設. 合作博弈理論更加強調集體理性, 用于探究各主體之間如何通過合作達到集體效益最優[12], 并對合作效益進行合理分配[13]. 圖3 為基于接入系統投資分界點變化的合作模式, 其中投資分界點x = [0,1], 表示不同投資主體對接入系統投資建設的分界點. 投資分界點至陸上部分由TSO 參與建設, 投資分界點至海上風電場部分由海上風電開發商負責建設. x = 0 表示以陸上變電站為投資分界點, 該投資分界點對應的投資運營模式為發電商建設模式; x = 1 表示以海上變電站為投資分界點, 該投資分界點對應的投資運營模式為電力傳輸運營商建設模式.TSO 和海上風電開發商合作建設接入系統能夠縮短海上風電接入的建設工期, 將海上風電的投運時間提前, 并增加項目凈現值. 假設海上風電接入系統單獨由海上風電發電公司建設需要TSW年, 若電力傳輸運營商參與接入系統的建設, 隨著投資分界點的變化, 節省的接入系統建設時間?TSW∝x, 則隨著投資分界點變化, 接入系統更新后的建設時間為

圖3 海上風電接入系統投資分界點示意圖Fig.3 Schematic diagram of investment demarcation point of offshore wind power access system

因此, 合作博弈的博弈變量為雙方的投資分界點x 和接網電價PS(海上風電接入電網的價格, 其值受接入系統建設成本的影響) 的制定. 電力傳輸運營商和海上風電開發商形成合作聯盟之后, 投資規劃優化目標為使聯盟項目壽命周期內的總凈現值最大. 海上風電接入系統最優投資規劃方案目標函數為

式中: γ?SW、γ?SG為海上風電接入系統最優投資規劃方案策略集.

合作博弈強調集體理性, 即合作之后的聯盟總收益不應小于合作之前各參與者的收益之和. 因合作博弈而增加的收益定義為合作剩余e(S),

式中: S 為參與合作的參與者集合; V(S) 為合作博弈后聯盟的總收益; V′i為合作博弈前參與者i 的收益; n 為參與者集合S 中參與者的總數.

另外, 合作博弈也強調個體理性, 即任何一個參與者在參與合作之后的收益不應小于合作之前的收益[14]. 常用的合作剩余分配策略包括按投入成本分配策略和Shapley 值分配策略[15].

(1) 按投入成本分配策略.

按照不同投資主體對接入系統投資成本貢獻值的比例進行合作剩余分配, 分配之后每個參與者的收益值為

式中: Vi為參與者i 的在合作分配之后的收益值; Ci為參與者i 的投入成本.

(2) Shapley 值分配策略.

采用Shapley 值分配策略, 每個參與者合作分配之后的收益值為

式中: N 為所有參與者集合; VSi為包含i 的聯盟S 的總收益; VS/i為不含i 的(S ?1) 聯盟的總收益.

對于合作剩余的分配策略, 參與者通過利益權衡來評估分配策略是否能夠達到滿意. 采用MDP (modified disruption propensity) 指標來評估參與者對分配策略的傾向程度[14], 有

式中: i、j 分別代表不同的參與者, 即i/=j; Di表示參與者i 對于分配策略的傾向性, 即聯盟其他參與者獲得的平均收益與參與者i 獲得的分配收益的比值. 本工作假設只有2 個參與者時, 雙方收益分配相同時更傾向于接受分配策略, 即

3 投資運營主體收益模型

3.1 海上風電開發商收益模型

海上風電開發商的收益主要通過出售風電獲得, 其每年的收益函數為

式中: PW為風電上網電價; E(t) 為每年的發電量.

海上風電場的成本IW包括建設成本、維護成本和支付給電力傳輸運營商的接網成本, 有

式中: IWC為一次性投入成本, 包括前期勘測(海風資源等)、項目建設管理費(申請海域使用等)、環境影響評估等; IWF為海上風電場和集電系統的建設成本; IWS為海上風電接入系統的建設成本; IWM(t) 為海上風電每年的維護成本; IWFM為海上風電場的年維護成本; IWSM為海上風電接入系統的年維護成本; PS為海上風電的接網電價, 表示海上風電開發商接入電網需要支付給電力傳輸運營商的輸電費用; T 為項目壽命年限.

海上風電接入系統的成本參數受海上風電開發商和TSO 策略參數的影響, 有

海上風電項目的預期現金流為

式中: n 為并網點的個數; tδ為第δ 個并網點投入運行的時間點, 其值受投資策略的影響,

3.2 電力傳輸運營商收益模型

電力傳輸運營商針對海上風電項目所產生的收益包括從海上風電開發商側收取的費用和賣給用戶帶來的收益, 即

式中: PU為電力傳輸運營商輸送給用戶單位電量的收益價格.

電力傳輸運營商的成本包括擴建線路的成本和維護成本, 以及投資分界點發生變化時電力傳輸運營商投資海上風電接入系統的成本和維護費用, 即

式中: IGC為電力傳輸運營商一次性建設成本, 包括前期勘測(線路建設等)、項目建設管理費、環境影響評估等成本; IGM(t) 為電力傳輸運營商年維護費用; IGL為擴建線路的成本;IGS為電力傳輸運營商建設接入系統的成本; IGLM(t) 為每年擴建線路的維護費用; IGSM(t)為電力傳輸運營商建設的接入系統部分的年維護費用.

電力傳輸運營商擴建線路的成本、投資接入系統的成本以及每年的維護費用受電力傳輸運營商和海上風電開發商策略集的影響, 有

項目的預期現金流為

4 仿真分析

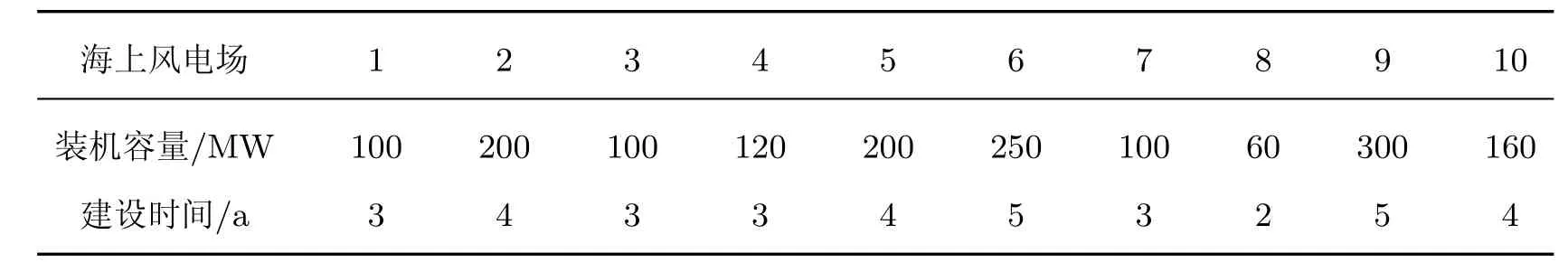

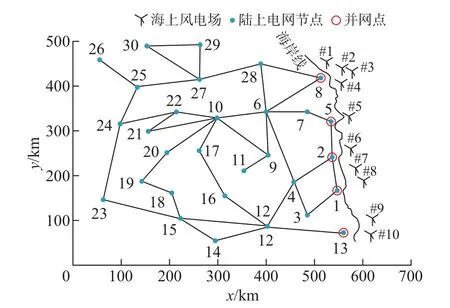

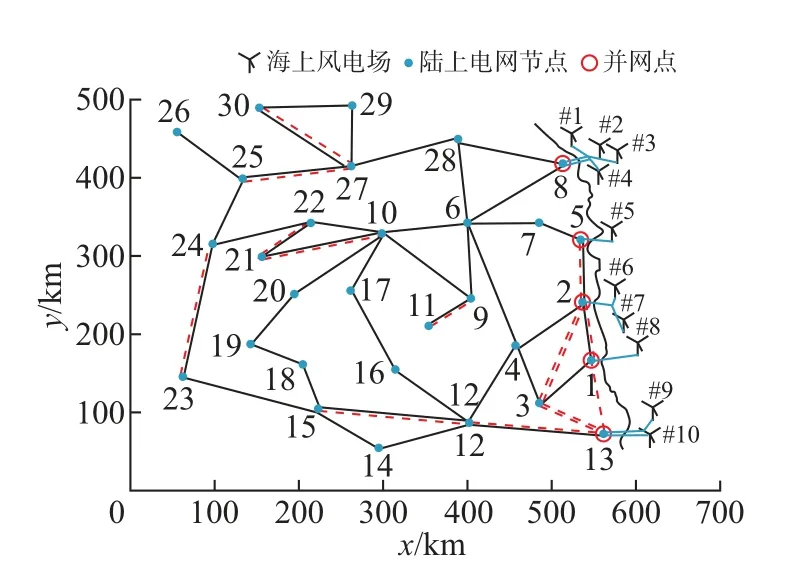

本工作選取的海上風電集群包含10 個同期規劃的海上風電場, 其中陸上電網采用修改后的IEEE 30 節點系統. 圖4 為海上風電場位置及陸上電網結構. 表1 為待規劃海上風電場的建設容量及所需建設時間. 結合風電場規劃容量, 擬采用交流220 和110 kV 電壓等級輻射式接入電網. 組網模式主要考慮用戶站模式和公共站模式[16](見圖5). 接入系統運行周期為20 a, 折現率為5%, 同一并網點處的風電場起始投入運行時間取建設工期最長的風電場起始投運時間. 風電上網電價取0.85 元/kW·h, 電力傳輸運營商從用戶側獲取的輸電收益為0.11元/kW·h, 電力傳輸運營商向海上風電場收取的接網費用為0.03 元/kW·h, 每臺5 MW 的海上風機每年的上網電量為1.5×107kW·h.

表1 海上風電場的建設容量及所需建設時間Table 1 Construction capacity and required construction time of offshore wind farms

圖4 海上風電場位置及陸上電網結構Fig.4 Offshore wind farm location and onshore grid structure

圖5 2 種海上風電接入系統組網模式Fig.5 Two networking modes of offshore wind power access system

4.1 第一階段: 基于非合作博弈的網架規劃

(1) 情景1: 不考慮多主體博弈的投資主體獨立規劃方案. 按照傳統規劃方法, 海上風電開發商和電力傳輸運營商分別以自身項目建設成本最低為目標規劃. 2 個投資主體分別站在自身的角度, 通過成本優化得到使自身成本最低的接入方案. 圖6 和7 為2 個方案海上風電場的接入系統網架以及陸上電網擴建方案.

圖6 海上風電開發商獨立規劃方案(方案1)Fig.6 Independent planning scheme for offshore wind power developers(Scheme 1)

圖7 電力傳輸運營商獨立規劃方案(方案2)Fig.7 Power transmission system operator independent planning scheme(Scheme 2)

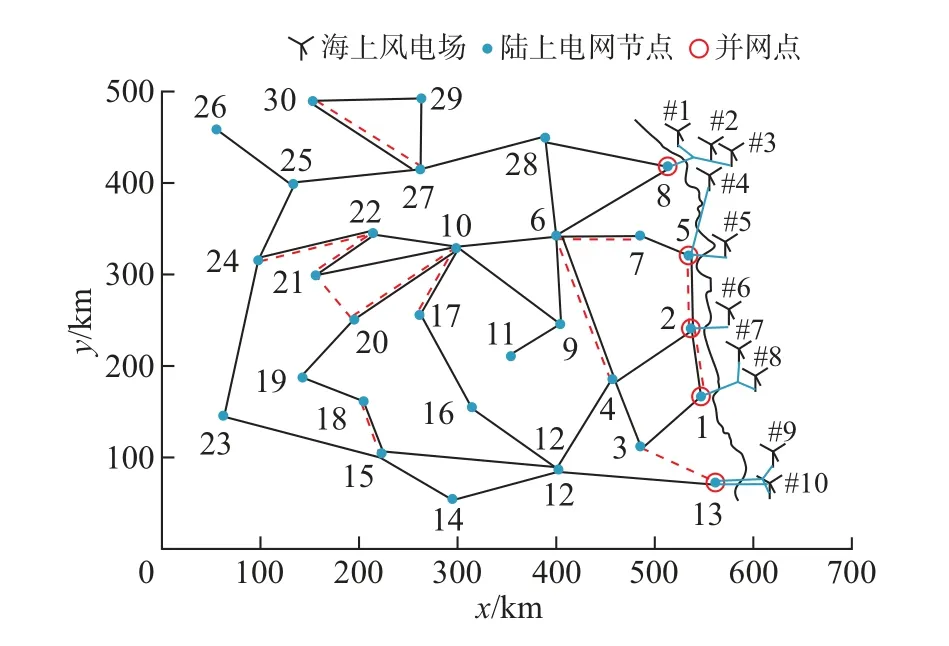

(2) 情景2: 考慮多主體非合作博弈的聯合規劃方案. 在該場景下, 從個體理性出發, 2 個投資主體在考慮對方的策略下進行動態博弈決策, 得到使雙方收益最大化的均衡策略. 圖8 為優化得到的接入系統規劃方案. 表2 為2 種情境下各投資主體的建設成本、項目凈現值等評估值以及聯盟總凈現值. 由表2 可知, 在2 個投資主體獨立規劃方案中, 各自的項目凈現值都會達到最優, 然而這2 種方案沒有考慮對方策略對自身利益的影響, 如果各投資主體的規劃方案僅考慮自身利益, 其他主體的利益就可能有所損失. 方案1 是海上風電開發商的最優方案, 然而對于電力傳輸運營商是不利的, 電力傳輸運營商在方案1 下的凈現值相比于對自身最有利的方案2 減少了8.2% ; 方案2 是電力傳輸運營商的最優方案, 海上風電開發商在該方案下項目相比于對自身最有利的方案1 項目凈現值損失了4.4%. 本工作提出的博弈規劃方案中, 雙方在規劃決策時, 各投資主體從自身利益角度出發, 考慮對方策略的影響, 經過利益動態博弈互相制約策略, 得到使各投資主體都滿意的規劃方案. 本方案電力傳輸運營商相比于對自身最優方案項目凈現值僅降低了0.34%, 海上風電開發商相比于對自身最優方案項目凈現值僅降低了2.1%, 雙方項目凈現值都接近于自身最優方案下的凈現值, 即在考慮對方利益的前提下,雙方的利益得到了兼顧, 達到了個體理性, 并且提升了聯盟總體凈現值.

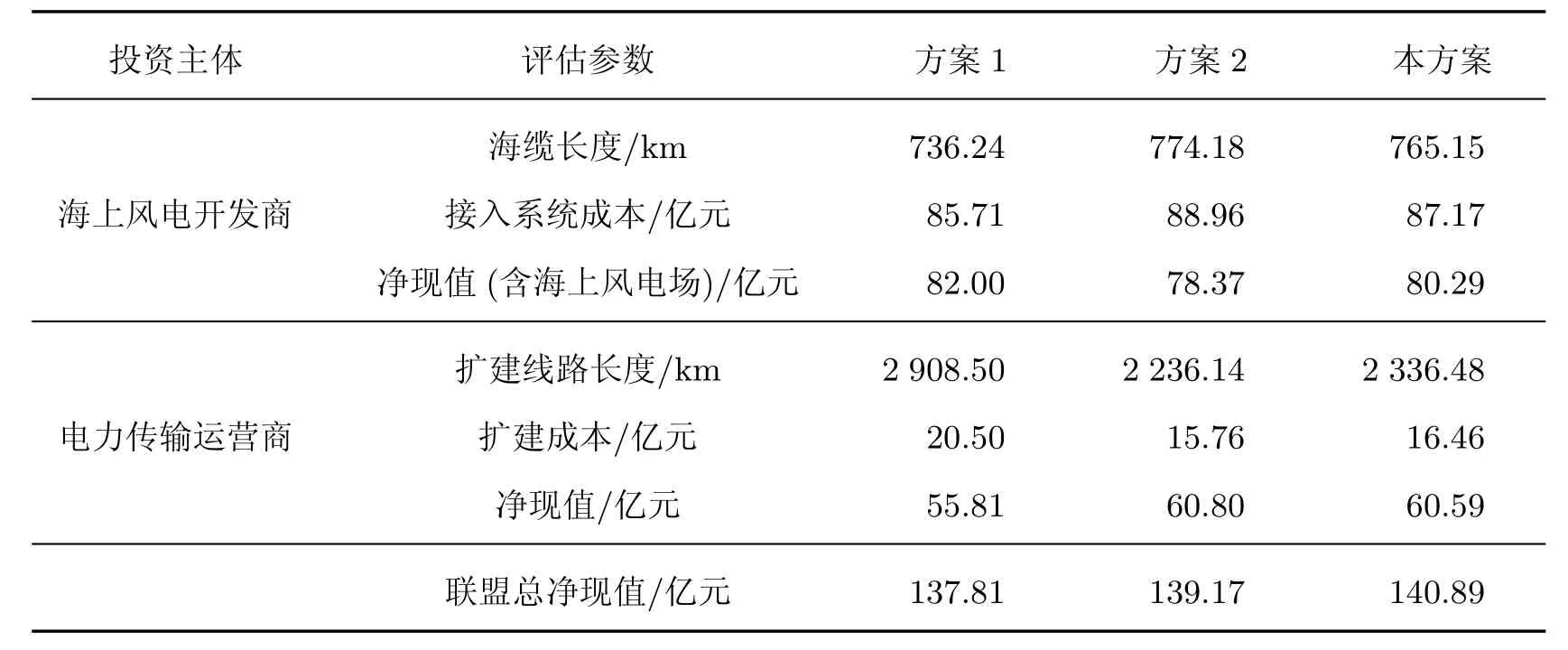

表2 2 種情景下兩投資主體項目建設相關值Table 2 Construction-related values of the two main investment projects under the two schemes

圖8 基于非合作博弈的海上風電接入系統最優規劃方案Fig.8 Optimal planning scheme of offshore wind power access system

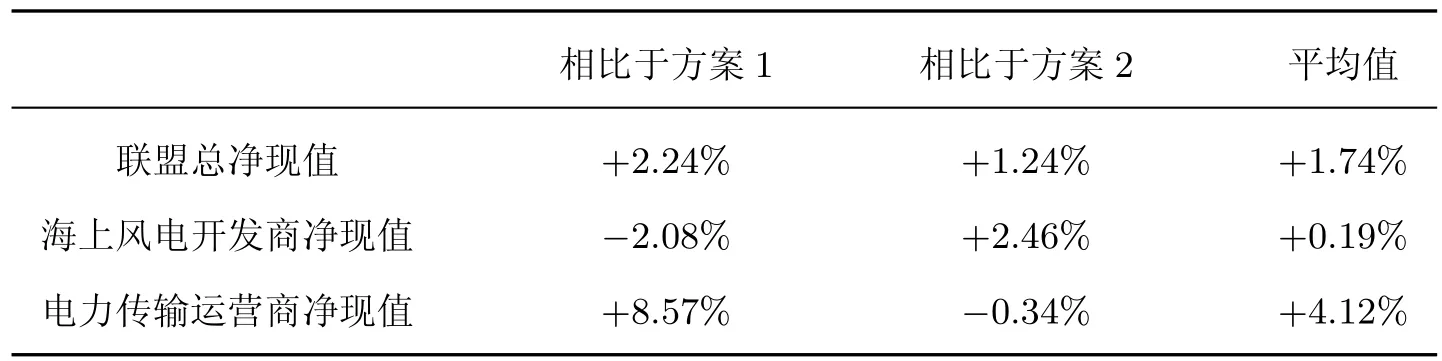

表3 為采用本方案時的聯盟總凈現值、海上風電開發商凈現值、電力傳輸運營商凈現值與采用方案1、方案2 時的比較結果. 由表3 可知, 基于本方案, 2 個投資主體相比于對自身最不利的方案, 項目凈現值均有所提升. 對于海上風電開發商, 本方案相比于對自身最有利的方案1, 項目凈現值減少2.08%, 相比于對自身最不利的方案2 增加2.46%, 總體上項目凈現值平均增加0.19%. 對于電力傳輸運營商, 本方案相比于對自身最有利的方案2, 項目凈現值減少0.34%, 相比于對自身最不利的方案1 增加8.57%, 總體上項目凈現值平均增加4.12%. 因此,本方案對于雙方公司更具有均衡性, 且聯盟總體凈現值最大.

表3 3 種方案的比較Table 3 Comparison of the three schemes

4.2 第二階段: 基于合作博弈的投資運營主體合作效益分配策略

在第一階段得到的海上風電接入系統最優規劃方案下, 采用合作博弈的方法分析2 個主體合作建設接入系統帶來的利益價值. 電力傳輸運營商參與建設海上風電接入系統時將會縮短接入系統的建設工期, 使海上風電場提前并網, 進而提高項目周期內的凈現值. 假設電力傳輸運營商參與建設陸上變電站的建設能夠減少10% 的建設工期, 參與建設海纜的建設工期能夠減少20%, 參與建設海上變電站的建設工期能夠減少20%. 當多個風電場采用公共站模式接入時, 若該集群風電場建設工期取單個風電場建設工期最長的工期作為該集群的建設工期,并假設陸上電網擴建工程2 年內可以完成.

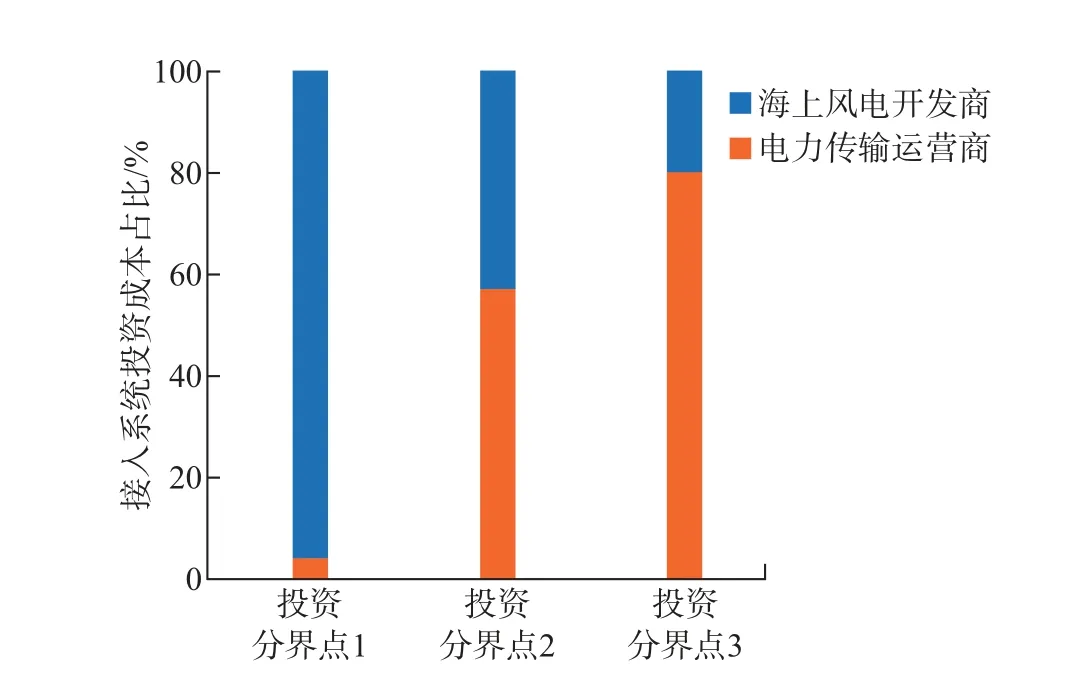

圖9 為各投資主體的投資分界點. 基于合作博弈理論對第一階段的最優規劃方案進行投資模式分析, 結果見表4.

表4 不同投資分界點下的總體凈現值Table 4 Overall net present value at different investment cut-offpoints億元

圖9 接入系統投資分界點的變化Fig.9 Changes in the cut-offpoint of investment in access systems

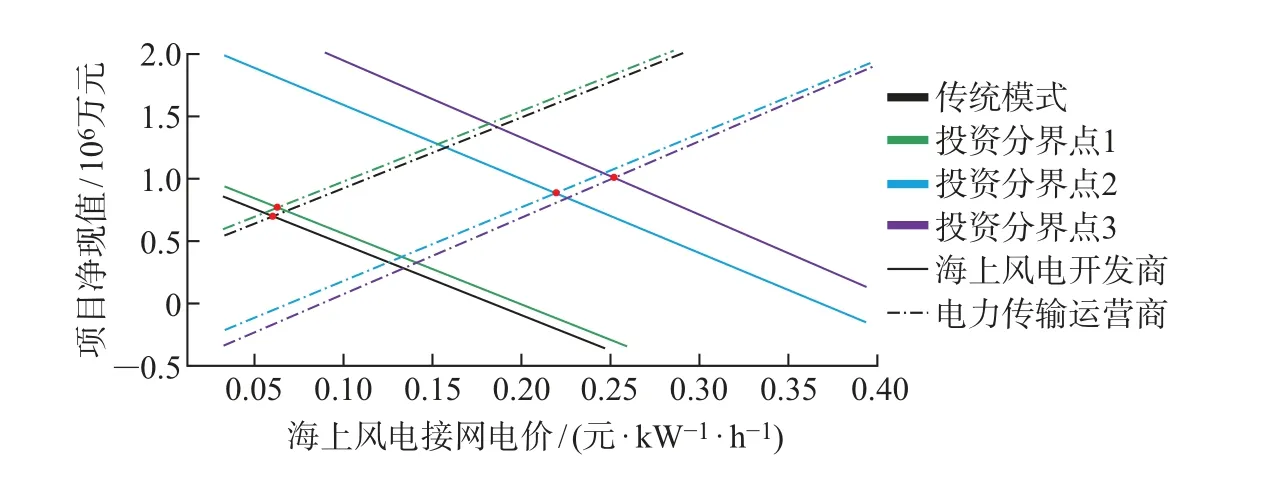

由表4 可知, 第一階段得到的最優規劃方案相比于2 種獨立規劃方案, 在第二階段得到的聯盟總凈現值在不同的投資分界點下均有所提升. 圖10 為不同的投資分界點下雙方各自的項目凈現值隨接網電價的變化.

圖10 雙方各自的項目凈現值隨接網電價的變化Fig.10 Changes in the net present value of the respective projects of both parties with the grid-connected electricity price

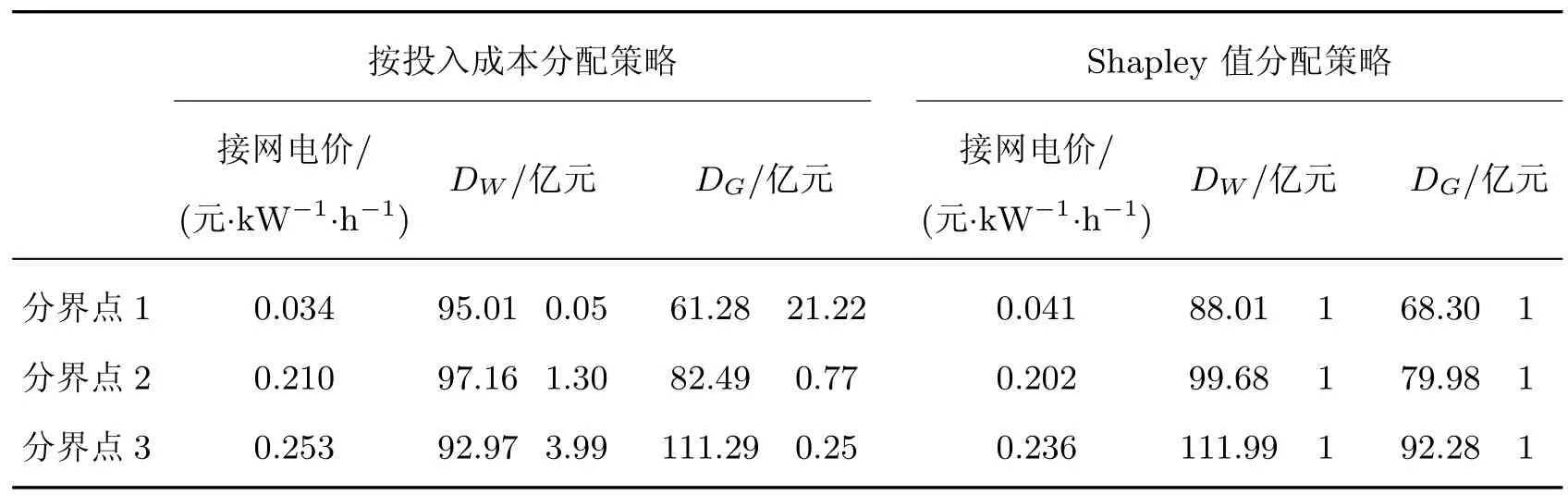

選取3 種方案的提升平均值作為合作剩余, 下面通過比較2 種分配策略, 選擇最優的分配策略. 表5 為按投入成本分配策略和按Shapley 值分配策略的合作剩余分配后的2 個投資主體的項目凈現值, 以及2 個投資主體對于分配策略的傾向性DW、DG.

表5 不同分配策略下投資主體項目凈現值及對于分配策略的傾向性Table 5 The net present value of the main investment project under different allocation strategies and its tendency to allocation strategies

由表5 可知, 若采用按投入成本比例的分配策略, 在任意的投資分界點下都存在MDP 指標值DW或DG大于1 的情況, 即該投資主體加入合作聯盟, 會使其他投資主體分得的效益大于該主體自身獲得的效益, 投資主體對該分配策略傾向于拒絕, 因此不能作為最優的分配策略. 采用Shapley 值分配策略, 投資主體參與合作所獲得的效益增量不低于其他投資主體, 雙方更傾向于接受該分配策略. 按投入成本比例分配策略僅考慮各主體的投入成本, 未考慮對聯盟整體效益提升的貢獻, 而Shapley 值分配策略是根據主體參與聯盟所帶來的收益進而分配合作效益, 能夠體現聯盟主體的實際貢獻度, 因此, 相比投入成本比例分配策略, 采用Shapley方法分配合作剩余, 更能夠滿足各投資主體的合作效益分配期望. 圖11 為海上風電開發商和電力傳輸運營商對于接入系統的投資成本比例. 可以看出, 投資分界點3 下的投資規劃策略達到最優.

圖11 投資雙方對于接入系統的投資成本比例Fig.11 The investment cost ratio of both parties to the access system

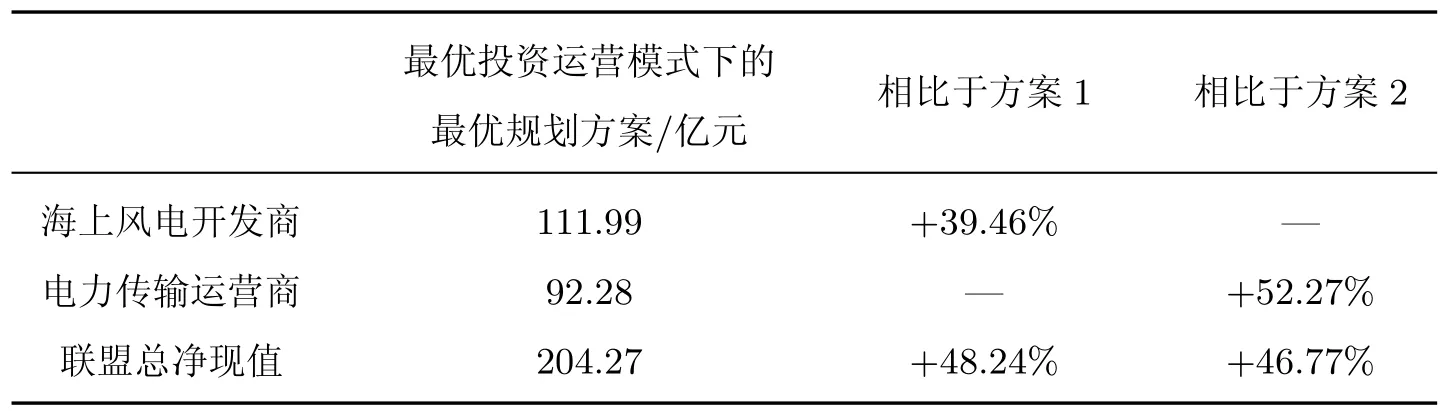

基于第一階段的接入系統最優規劃方案以及第二階段的最優合作運營模式, 得到的接入系統最優投資運營模式下的最優規劃方案與兩種獨立規劃方案比較結果如表6 所示.

表6 規劃方案的比較Table 6 Comparison between planning options

由表6 可見, 基于兩階段混合博弈方法得到的規劃方案, 各投資主體的項目凈現值和聯盟總凈現值相比于各自獨立規劃方案值均有大幅提高, 驗證了本方案的可行性.

4.3 合作投資風險偏好分析

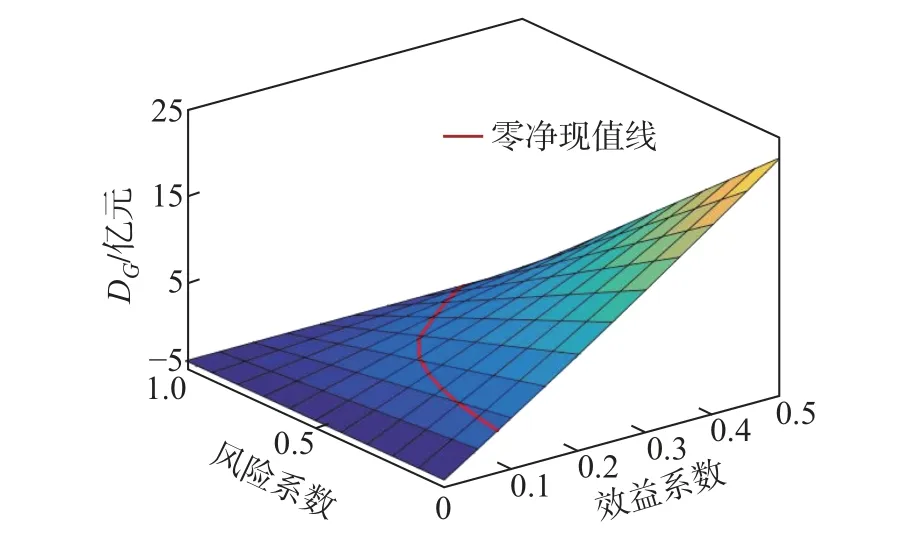

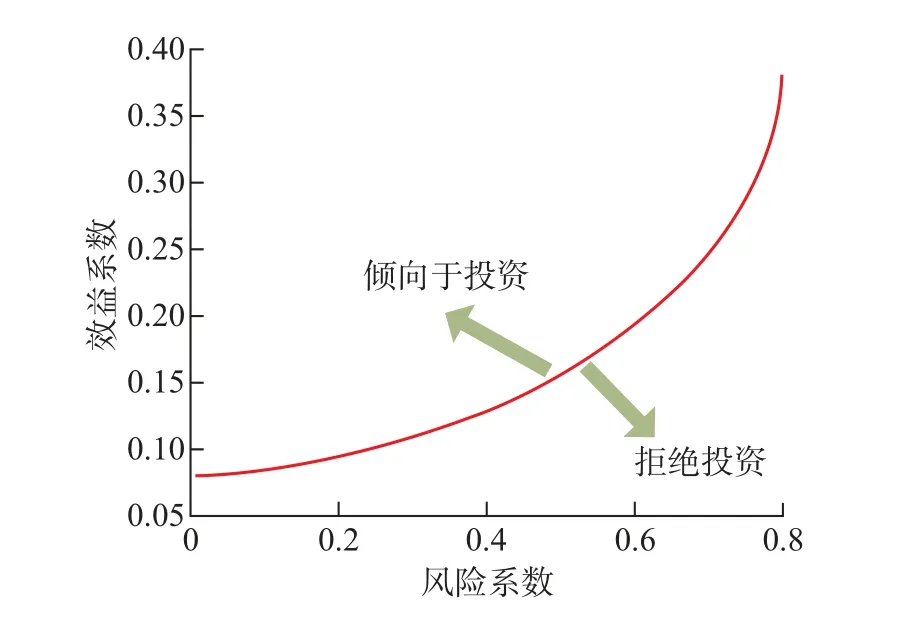

結合海上風電接入系統規劃的初始投資沉沒成本高、不確定性因素影響眾多等特點, 考慮到合作風險, 投資主體需要評估風險值帶來的風險成本, 選擇是否合作投資及投資規模. 定義效益系數α 為投資主體參與接入系統建設而減少建設工期帶來的效益程度, 其值為減少的工期占原始工期的比例(α =?TSW/TSW,α <1). 海上風電投資風險主要來源包括海上風電價格的不確定性、風電補貼政策的不確定性、復雜故障類型的不確定性等[17], 定義風險系數β為合作所獲效益中風險成本比例, β ∈[0,1]. 當β =1 時, 表明投入成本全部轉化為風險成本,效益值為0. 基于4.2 節的結論, 采用Shapley 分配策略進行合作剩余分配, 并選取投資分界點1 進行電力傳輸運營商投資偏好分析, 結果如圖12 和13 所示.

圖12 電力傳輸運營商項目凈現值隨靈敏系數的變化Fig.12 Variation of NPV of electricity transmission operator’s project with sensitivity coefficient

圖13 電力傳輸運營商項目零凈現值曲線Fig.13 Zero NPV curve for electric transmission operator projects

電力傳輸運營商凈現值曲線表示電力傳輸運營商傾向參與投資建設的最低凈現值, 當效益系數和風險系數值形成的坐標(β,α) 位于凈現值曲線上方時, 此時電力傳輸運營商參與接入系統投資的建設凈現值大于0, 即有利可圖, 可以參與合作投資; 反之, 拒絕參與投資.

5 結束語

針對海上風電接入系統的多投資運營主體間交互規劃決策問題, 本工作提出了一種考慮多主體博弈的海上風電場接入系統規劃方法.

(1) 構建了考慮多主體博弈的海上風電場接入系統兩階段規劃模型. 采用兩階段混合博弈方法, 通過考慮多主體交互影響下進行動態決策, 形成海上風電場接入系統規劃方案. 所提模型考慮了各投資運營主體的利益訴求, 使海上風電接入系統投資收益更為均衡, 同時兼顧聯盟總凈現值的提升, 更貼近于實際海上風電場接入系統的建設運營過程, 有助于提高各主體投資運營的積極性, 推動海上風電的可持續發展.

(2) 由于各國政府對海上風電接入系統建設運營的責任分配不同, 大多數歐洲國家已經從“開發商建造” 模式轉變為“TSO 建造” 模式, 投資分界面逐步由海岸線向“海上升壓站/換流站” 延伸. 本工作提出的方案通過非合作博弈統一規劃接入系統網架, 并采用Shapley 值方法進行合作效益分配, 有助于促進發電側和電網側產權劃分下的資源集約化利用, 為有效降低海上風電接入系統初始投資成本、陸上電網擴建成本及系統運行風險提供理論支持.