楊貴領導修建紅旗渠

鄭林華

黨的二十大閉幕不到一周,習近平總書記到紅旗渠考察時強調:“紅旗渠就是紀念碑,記載了林縣人不認命、不服輸、敢于戰天斗地的英雄氣概。要用紅旗渠精神教育人民特別是廣大青少年,社會主義是拼出來、干出來、拿命換來的,不僅過去如此,新時代也是如此。”回顧楊貴領導林縣人民修建紅旗渠的艱辛過程,人們就可以發現,習近平總書記的論斷非常貼切精辟。

決定引漳入林

地處太行山區的河南省林縣,縣域絕大部分地方都干旱缺水,十年九旱,水貴如油。全縣500多個行政村中,就有307個村人畜吃水困難。安陽地委第一書記崔光華曾經說過:“在解放前,林縣山區一遇大旱,赤地千里,顆粒不收,人民生活根本沒有保證。……我過去在林縣聽一些同志講過,有的人一輩子只洗三次臉:生下來洗一次,娶媳婦洗一次,死的時候洗一次。”“汗水澆土風洗面,茅草刷鍋淚洗碗”,正是林縣廣大群眾備受干旱缺水之苦的生動寫照。

由于缺水灌溉,農業基本上靠天吃飯,大旱絕收,小旱薄收,正常年景小麥畝產不超過35公斤,秋糧畝產不超過100公斤。缺水是導致林縣貧困的主要矛盾。林縣縣委領導班子共同的想法是要讓全縣人民徹底解決缺水的問題。時任林縣縣委第一書記的楊貴和縣委帶領林縣人民大搞水利建設,修建了英雄渠和弓上、要街、南谷洞3座中型水庫和30多座小型水庫,75座塘壩及大批旱井。原本以為這些水庫可以解決林縣缺水問題,但這些水庫塘壩在1959年大旱中未能發揮作用。大家這才認識到:在天上無水蓄、地下無水汲的情況下,唯一的出路只能是引水。

林縣縣境有淇、淅、洹、露、漳五條河流,前四條河流季節性變化顯著,冬春干涸無水,汛期山洪暴漲,泛濫成災,只有林縣北部邊境的濁漳河,水量比較豐富,常年流量為25立方米每秒,最枯流量也在10立方米每秒以上。

1959年5月31日,楊貴等向河南省委書記處書記楊蔚屏匯報了準備到縣境外找水的想法,得到楊蔚屏支持。6月11日,楊貴主持召開縣委書記處會議,重新研究解決干旱缺水問題和水利遠景規劃。會議一致同意到鄰省考察新水源。大家相信,有社會主義制度優越性和黨中央全國一盤棋的指導思想,境外引水是可行的。會議決定成立三個調查組到山西找水。楊貴帶一個組沿濁漳河赴平順縣,另外兩個組分別沿淇河赴陵川縣、沿淅河赴壺關縣。經過實地調研,并根據濁漳河、淇河、淅河水源情況和林縣群眾多年來對引漳入林的要求,確認淇河、淅河上游的陵川、壺關引水希望不大,水源充足的還是濁漳河。

1959年10月10日晚,縣委全體(擴大)會議專門研究興建引漳入林灌溉工程問題。經過討論,大家一致同意興建引漳入林渠,并確定請示新鄉地委、河南省委批準。11月6日,林縣縣委向新鄉地委、河南省委報送《關于引漳入林工程施工的請示》,提出:林縣引漳入林工程是一項灌溉、發電、航運、工業用水的綜合開發工程,自山西省平順縣耽車村起,流經林縣,退入安陽河。引水干渠渠首至林縣墳頭嶺,全長141.3公里,引水量25立方米每秒,可灌溉林縣50余萬畝土地,沿渠建立6處水電站。該請示除了希望上級在經濟、物資(鋼材)和技術上予以大力支持,同時也大大低估了施工難度,認為只要縣里抽5萬個勞力,大干130天即可完成工程。

引漳入林問題得到新鄉地委第一書記張健民支持。12月23日,新鄉專區水利建設指揮部給林縣水利建設指揮部下達了《關于興建引漳入林工程的通知》,正式批準該工程項目:“關于你縣計劃興修引漳入林工程,經研究同意你縣興建,并根據你縣財力、物力、人力分期進行,如力量不足,確有困難,不好克服,應量力而行。”

專區的批復表明建渠主要得靠林縣自力更生。林縣人民此前祖祖輩輩都沒干過這么大的工程,僅僅靠林縣財力這張荷葉,能不能包住修建紅旗渠這個特大的粽子?很多人心里有疑問。楊貴當時的想法是:“從實際出發搞水利,符合黨的政策,創造性地搞建設,符合黨和毛澤東主席的一貫教導,等上級表態,單靠上級物質上的支持,不考慮群眾的最大利益,不考慮國家的困難,那不是共產黨人應有態度。”縣委抱定一個決心,冒點風險也要干引漳入林工程。

解決引水點問題

雖然引濁漳河水已經確定了,但關鍵還要確定好引水點。由于地勢原因,只有把引水點開設在濁漳河上游,從山西省境內引水,沿太行山開渠,才能讓濁漳河水流過墳頭嶺(分水嶺),進入林縣盆地。經過多次勘測,林縣技術人員選了幾個引水點:侯壁斷、赤壁斷、耽車、辛安,以辛安為最佳。但究竟將哪個引水點確定為渠首,還需要與山西省充分協商。林縣曾與山西省就引水點問題進行協商未果,只好請省里幫忙。

1960年1月16日,林縣人民委員會在報送給新鄉專署并河南省人民委員會的《關于興建引漳入林工程請示報告》中強調:“引漳入林早就是我縣55萬群眾的迫切要求,每次黨代會和人民代表會議上,都提出了引漳入林的提案。為實現水利化,滿足全縣群眾的盼望,經縣委研究確定,要在中央、省、地委的領導下,在我縣群眾大搞治山治水已取得一定經驗的基礎上,發動群眾,興辦引漳入林工程。”報告提出:“我們的意見,從山西省平順縣辛安村開渠引水。意見是否妥當,還請領導指示,并請幫助我們與山西省協商,以便在取得山西省同意后,我們好馬上動工。”

1月27日,這天是除夕,河南省委、省人委分別致函山西省委、省人委,協商林縣從山西引水問題。河南省委在給山西省委的信中寫道:“河南省林縣系山區,水源很缺,農業生產和群眾生活用水都很困難。現在林縣要求在平順縣辛安附近修建引漳河水入林縣的渠道,來解決這一問題,但是和平順縣修建電站有矛盾。我們意見,平順縣最好在引水渠道上修建發電站,解決這個問題。”河南省委書記處書記史向生和省委秘書長戴蘇理還以個人名義給山西省委第一書記陶魯笳、書記處書記王謙寫了親筆信。省里給了林縣巨大支持。楊貴當即讓縣委

農村工作部長王才書持信件到太原找山西省領導辦理此事。楊貴還趁春節給陶魯笳打電話拜年,請他在引漳入林問題上給予幫助。

2月6日,楊貴正在鄭州參加省委五級干部會議,河南省委書記處辦公室給楊貴去函,并轉去王謙和山西省副省長劉開基關于引漳入林工程給史向生、戴蘇理的復信:同意林縣興建引漳入林工程,建議該工程從平順縣侯壁斷下引水,并按此設計。

侯壁斷雖然不是林縣最理想的引水點,但畢竟引水點問題算是解決了。機不可失,楊貴立即委托在家主持工作的縣領導安排開工事宜。2月7日至8日,縣委召開林縣引漳入林籌備委員會會議,成立林縣引漳入林籌備委員會,楊貴任主任。會議還決定成立林縣引漳入林總指揮部和引漳入林黨委,楊貴任總指揮部政委。一場轟轟烈烈的改換林縣河山的歷史偉劇拉開序幕。

五年艱苦奮斗,總干渠修成通水

2月10日晚,引漳入林總指揮部召開全縣廣播大會,向全縣人民發出《引漳入林工程動員令》。動員令指出:引漳入林是徹底改變林縣面貌的決戰工程,工程完成后,“從此,龍王大權就掌握在人們的手里了”。第二天,農歷正月十五,引漳入林工程正式開工。中央新聞紀錄電影制片廠在紅旗渠開工不久就開拍新聞紀錄電影《紅旗渠》。

此前,縣里制定的《關于林縣引漳入林工程施工方案(草案)》過于樂觀,對施工難度估計不足:引漳入林工程定于2月11日開工,5月1日前夕竣工。然而,經過近一個月的實踐,因戰線拉得太長,力量分散,領導指揮、施工力量、技術指導、物資供應、后方支援等等都跟不上,工程進展緩慢,質量沒有保障,群眾怨言越來越多。

面對困難,楊貴等人到工地深入調研,根據調研情況,1960年3月6日至7日,在任村公社盤陽村主持召開引漳入林工程黨委全體(擴大)會議,楊貴在會上作了《要多快好省地完成引漳入林任務》的報告。他指出:現在全線開工,戰線拉得太長,不便于領導,容易影響工程的速度和質量。為了留有余地,加快速度,保證質量,用事實調動群眾的修渠積極性,我們應采取集中力量、打殲滅戰、段段突擊的方法,把水渠分成兩期工程進行。第一期工程,先集中力量完成渠首至河口的一段,就是山西省境內這一段;第二期工程,完成河口至墳頭嶺這一段。完成一段,通水一段,收益一段,這樣可以逼人奮進。經過討論,會議最后確定,為了加快速度,保證質量,采取集中力量打殲滅戰,段段突擊的辦法。

楊貴在會上要求:要健全勞動組織,嚴格防止窩工浪費現象。工地上的孕婦、長期病號一律都讓回去,照顧他們的身體。加強技術改革指導,大搞施工機械化。對工地生活要搞好,要叫民工睡好、吃好,這是個重要問題。加強思想政治工作。文化教育工作要搞好,工地掃盲工作也要抓。做好衛生預防工作,防止疾病發生和傳染。學生參加建渠,年紀還不大,對他們要照顧。

楊貴強調要自力更生,勤儉建渠,他要求工地從上到下開展一個高工效運動。要搞好節約教育,包括鋼釬、炸藥,能節約盡量節約,要花小錢辦大事。有人說:“你們既想吃爛肉,又想省柴火,哪有這樣便宜的事?”楊貴開導這些人:“請同志們好好想想,我們要吃爛肉,就大浪費燒柴,那樣誰都可以把肉煮爛,何必再貫徹節約呢?我看還是要堅持‘既得吃爛肉,又得省柴火的要求吧。”

楊貴在搞好工地和當地群眾的安全工作方面提議,譬如為保證山西和林縣沿渠各村群眾的安全,注意放炮炸石頭的藥量。從藥的效能上來確定,要求達到硬石頭崩得軟癱了,叫石頭得了“半身不遂”病就行,但不要把石頭崩得跳起來,更不要崩出半里地,這樣一不安全,二浪費炸藥。

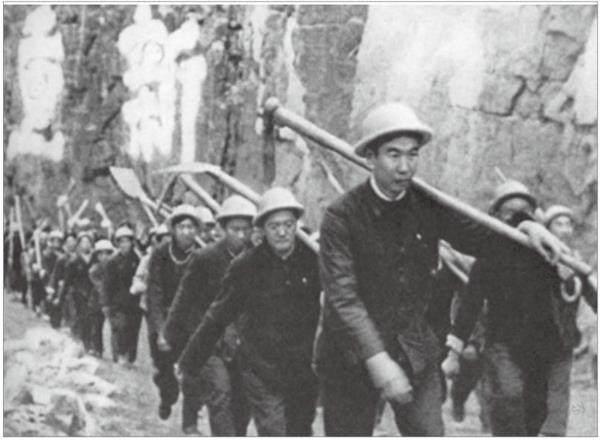

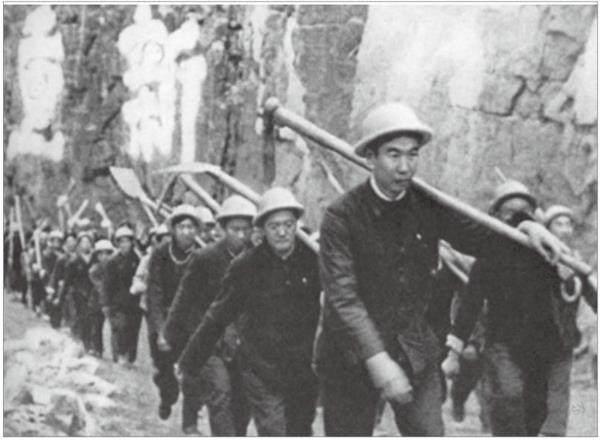

行進中的修渠隊伍

3月10日,引漳入林工程總指揮部召開全線工人代表會議,會議一致同意采取集中力量打殲滅戰、分段突擊的施工方法。一致通過正式將引漳入林工程命名為紅旗渠。

3月13日,紅旗渠總指揮部召開紅旗渠工地各分指揮長、工段負責人及部分民工代表會議。會議確定,紅旗渠總干渠工程分四期進行建設。此后,紅旗渠建設走上了正確的軌道。

一期工程渠首至河口段都在山西境內,這一段工程十分艱難,整個渠線完全處在懸崖陡壁之上。經過緊張施工,8月30日,一期工程基本完工,在渠首舉行了首次放水典禮大會。楊貴后來回憶:漳河水沿著太行山流到了林縣河口村來了。但下段未修開,水又流到了河溝,群眾一看,沒有哪個不說可惜的。所以修下段的時候,都很支持。

一期工程試放通水,對干部、群眾是一個很大的鼓舞和激勵,大家精神振奮,干勁倍增。10月1日,一期工程勝利竣工,林縣人民硬是從太行山的懸崖陡壁上開辟出一條20公里長、8米寬、渠岸4.3米高、過水每秒25立方米的大渠。

10月17日,二期工程河口至木家莊段全線開工。此時正是三年困難時期,二期工程才開工一個來月,中央要求進行“百日休整”,上級派人督促紅旗渠停工下馬。紅旗渠又一次面臨生死考驗。縣委研究決定,紅旗渠工程不能全部停工,否則可能前功盡棄,但也要實事求是,正視困難,讓絕大多數民工在11月底全部返回生產隊,只留下數百名技術好、戰斗力強的民工繼續開鑿最難啃的硬骨頭青年洞。

作為紅旗渠的咽喉工程,狼牙山青年洞長616米,高5米,寬6米。雖然只有600多米長,但施工難度極大,狼牙山全是石英砂巖,堅硬如鋼,沒有大型施工機械,開挖更是難上加難,最初一個工作面日進度僅為0.3米。負責開挖的300多名青年苦干加巧干,用螞蟻啃骨頭的精神,硬是干了一年零五個月,終于在1961年7月15日把青年洞鑿通。

可就在這個月,新鄉地委在豫北賓館召開會議,會上及會后修建紅旗渠再次遭到質疑。縣委經過反復研究,認為紅旗渠是林縣的百年大計,不能動搖,但方法上可以靈活調整,農忙小干,農閑大干,固定專業隊伍和臨時突擊相結合,以解決興修水利和農業生產爭占勞力的矛盾。這樣干一段成一段,總有一天要完成。

9月30日,長達10619米的二期工程竣工。林縣人民沒有休息,馬不停蹄立即轉戰下一期工程。10月1日,三期工程南谷洞至墳頭嶺段開工。

按照原定施工計劃,木家莊至南谷洞段是三期工程,南谷洞至墳頭嶺段是四期工程。考慮到林縣人民已經苦干了兩年,為了讓群眾盡快受益,把長遠利益和眼前利益結合起來,縣委決定調整工序,“隔三修四”,將原定的四期工程變成三期工程,先修好南谷洞到墳頭嶺的渠道,提前發揮南谷洞水庫效益。

經過一年奮戰,1962年10月15日,全長17315米的三期工程竣工,南谷洞水庫所蓄的來自漳河支流的水提前兩年送到分水嶺,全縣近30萬畝旱地得到灌溉,糧食產量得到大幅度提高。1963年12月,國家計委將紅旗渠灌溉工程正式納入國家基本建設項目。1964年,林縣糧食平均畝產創紀錄地達到了410斤,提前三年達到《全國農業發展綱要》規定的黃河以北地區畝產400斤的指標,成為河南省第一個糧食畝產達標縣。這就進一步鼓舞廣大人民群眾大力推進紅旗渠建設。

5天后,10月20日,四期工程木家莊至南谷洞段開工。楊貴后來有段生動的描述:紅旗渠修到盤陽后,盤陽至南谷洞水庫這一段暫時沒修,先修南谷洞到墳頭嶺這一段,修成以后,從南谷洞水庫里放水通過一次水,群眾一看說上邊有水,下邊沒水,主要是中間這段沒修成,像“食道癌”一樣卡著,得動中間手術,因此最后修中間這一段進展非常快。

雖說進展快,但由于工程量浩大,全長23186米的四期工程整整修了兩年,1964年10月30日終于竣工。12月1日,全長140多華里的總干渠全部竣工。12月31日,總干渠全線首次試放水成功,漳河水經過41個小時流到了林縣。

啟動水利配套工程

1965年4月5日,林縣縣委在分水嶺召開慶祝紅旗渠總干渠通水典禮大會,五年來全縣人民艱苦奮斗取得勝利,楊貴在大會上指出:紅旗渠總干渠的修成、通水,是一個大勝利,我們應該高興,應該慶賀。但我們也要看到,紅旗渠通水后,將會給我們帶來很多新的問題,甚至有些是想不到的問題,還需要我們繼續去解決。楊貴提出了工程配套、有了水如何澆好地、綜合利用、渠道管理、合理用水等問題。他號召林縣人民群眾繼續發揚修建紅旗渠總干渠的革命精神,鼓足更大干勁,戒驕戒躁,再接再厲,乘勝前進,完成三條干渠修建任務,千方百計爭取農業豐收,搞好植樹造林,加強林業管理,搞好農林牧副生產。

為紀念紅旗渠的興建,教育群眾,1965年7月21日,中共林縣第三屆代表大會確定每年4月5日為紅旗渠通水紀念日,使其成為全縣人民群眾的鼓勁節日。這一年,林縣又遇到了長達190多天的嚴重干旱,但與1959年不同的是,紅旗渠初步顯示了無雨保豐收的威力。

總干渠通水后,林縣廣大群眾迫切要求加快三條干渠配套工程的建設。1965年10月6日,紅旗渠黨委在桑園召開配套工程會議,楊貴在會上作了關于紅旗渠配套工程修建問題的發言,他說:群眾對我們抱有很高的希望,要我們領導他們把渠修好,現在不好好領導群眾把水利搞好,那就對不起群眾,失掉了領導的作用。要力爭在1966年五一節完成三條干渠的建渠任務,但一定要保證質量,決不可在質量上出毛病,如果質量搞不好,將來水過來后,滲漏嚴重就麻煩了。他還要求在完成紅旗渠修建的過程中,能培養出一批技術人員。同時提出了八個具體問題:1.把民工生活搞好。民工帶糧食,原則上是隊里分配給他多少帶多少,指揮部補助一斤半。關于多吃小米問題,盡量多給一些,把面換一下。現在機關可以多吃些面,拿出小米支援水利,蔬菜想辦法給予解決。同時,要注意勞逸結合,對群眾的休息、治病都要注意解決。2.修渠鉆洞挖碴問題,要統一

安排。這個很重要,本來修水利是興利除害,但前段注意不夠,出的土石碴一占路,二占地,三亂扔,修過渠以后,兩旁弄得亂七八糟。下一步要作妥善處理。辦法有:一是墊路,二是墊地角,三是撐岸。3.干渠、支渠、斗渠、毛渠要統一規劃。4.紅旗渠的渠道、涵洞、橋梁的名稱要有個統一規定,以后好管理。5.搞好施工管理和工地包工定額。6.建立一支有覺悟有技術的護渠隊。7.修水利注意修交通,凡是比較大的路,要設計好,修水渠將來是修了渠帶修了路。8.水利上需要的東西要靠自己搞,水泥廠和炸藥廠要自己搞,這樣自力更生,節約開支。

三條干渠原定兩年完工,結果一年完成。1966年4月20日,林縣縣委召開慶祝紅旗渠三條干渠竣工通水典禮大會。楊貴在大會上的報告指出:“紅旗渠所以能在六年多的時間內完成,同時一段比一段修得快,一段比一段修得好,最根本的一條,就是有黨的領導。……在黨中央、毛主席的正確領導下,中南局、省委、省人委、地委、專署對我們是非常關心的,建渠中,省、地領導同志,不斷親自到工地幫助研究,從精神上和物質上給了我們很大的支持,為我們修建紅旗渠撐了腰,壯了膽。同時,山西省委、晉東南地委、平順縣委和我省各地區以及各兄弟縣的關懷和支持,對我們也是一個很大的鼓舞。”

4月21日,《人民日報》發表社論《人民群眾有無限的創造力—祝賀河南省林縣人民修建紅旗渠的偉大勝利》,表揚“林縣縣委不愧為全縣人民的馬克思列寧主義的領導核心”。

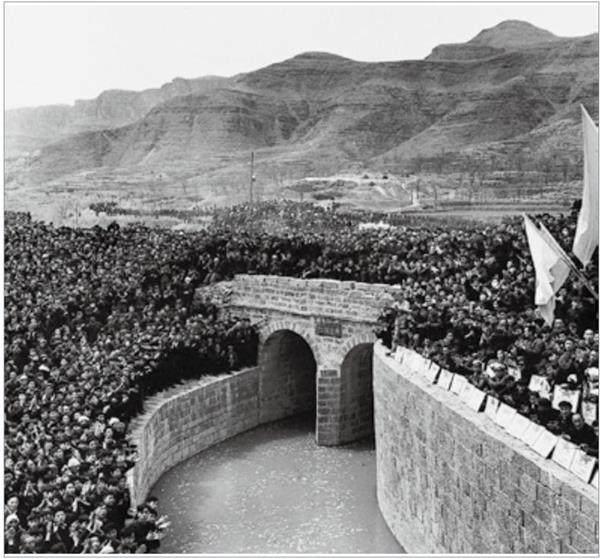

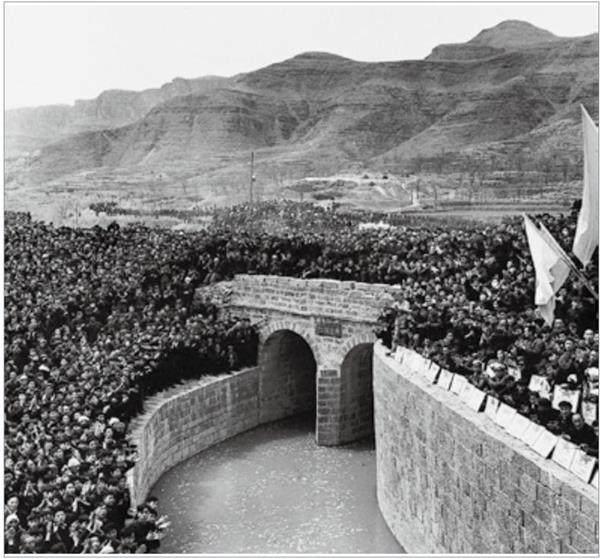

1966 年,林縣人民在總干渠分閘工地慶祝紅旗渠一期工程竣工

紅旗渠三條干渠建成后,水利配套工程又成了林縣水利工程建設上的一項重要任務。1966年5月,縣委、縣人委召開了全縣水利建設配套工程會議,楊貴在會上作了報告。他提出,在修支渠、斗渠、農渠、毛渠的同時,還有個綜合利用問題,就是要通過修支渠,不僅解決水澆地的問題,而且要把其他工作帶動起來。要采取“一帶十”的方法,即通過修支渠這項任務,可以帶動十項任務,甚至更多一點。這就是:帶電站、加工站、水磨、水碾,還有其他農副產品加工,比如合成纖維廠、扎花廠、彈花廠、飼料加工等等,都可以帶起來;帶蓄水,儲備水一是防災,二是備戰;帶修路,把修渠搞出來的石碴都扔到路上,然后弄平上邊墊些沙,就是石子路,既修了渠,又修了路,便利了交通,又可以少占地;帶植樹,渠兩旁可以栽一些根很小的樹,比如花椒樹等,可以增加經濟收入;帶建立副業基地,種菜、養魚、養鴨、種藕、種牧草、種竹、種葦等;帶平整土地,不平整土地澆地有困難,不能澆地,就不能多打糧食,用水來促進群眾平整土地;帶深翻土地,搞大寨田,把活土層加深,保水、保土、保肥;帶提水,通過水泵等,把水提到一定高度,讓渠上頭的生產隊也能澆上地;帶挖地下水,地下水和渠水配合起來,整個澆地就可以得到雙保險,又能排澇;帶講衛生,有水了,衛生必須講究。要把林縣建設成江南魚米之鄉一樣。

楊貴還強調配套工程建設中要樹立正確的指導思想。第一,要考慮方便群眾生活。不管修支渠、斗渠、農渠、毛渠的時候,都要考慮方便群眾,不要光是想著“卡”群眾的辦法。所謂方便群眾,就是一切從群眾的利益出發。比如工程建設,壘砌成啥樣,從哪里留水口對群眾有利,都要傾聽群眾意見。第二,要考慮方便群眾澆地。第三,要考慮綜合利用。第四,要考慮到節約。

紅旗渠工程重大意義

1969年7月,支渠配套工程全面完成。隨著支渠配套工程全面完成,歷時近十年的紅旗渠工程終于全面建成。在極其艱苦的條件下,林縣人民以“重新安排林縣河山”的大無畏氣概和愚公移山的強大精神力量,自力更生、艱苦奮斗,81位優秀兒女獻出了寶貴的生命,削平1250座山頭,架設157座渡槽,打通211個隧道,修建了1500公里的“人工天河”。據統計,工程總投資6868.64萬元,其中林縣人民自籌5839.66萬元。紅旗渠建成后,54萬畝耕地得到灌溉,56萬人口及牲畜的飲水困難得到解決,糧食畝產提高到460公斤。

同時,紅旗渠還是一所大學校。在六年多的修渠中,據統計,在紅旗渠工地上培養出27名工程師,560名技術人員,810名炮手,33000名石匠,110名鐵匠,200名木匠,有700多人學會了燒石灰,320人學會了做炸藥,110人學會了造水泥,有1610名干部學會了領導水利施工。紅旗渠為山區建設培養了大批建設人才。這些人才既是修建紅旗渠的闖將,又是山區建設的骨干。

此外,在艱苦創業過程中,林縣廣大黨員干部與群眾同甘共苦,密切了黨群干群關系。為了幫助民工解決修渠中的實際問題,提高工效,加快工程進度,工地上的各級干部經常和民工頂班參加勞動,不少干部參加修渠后的收獲是:“曬黑了臉皮,煉紅了思想,增長了知識,鍛煉了身體,解決了問題,推動了工程,團結了民工,保證了質量。”楊貴晚年回憶,修建紅旗渠十年,沒有發生過一宗請客送禮、揮霍浪費的情況;也沒有一個干部貪污挪用建渠物資。更重要的是,林縣干部群眾在修建紅旗渠的過程中形成了超越時空的以自力更生、艱苦創業、團結協作、無私奉獻為內涵的紅旗渠精神。在后來向新的生產領域進軍中,不管遇到多么大的困難,林縣干部群眾都會說:“紅旗渠在那么困難情況下都修成了,現在的困難再大也不在話下。”

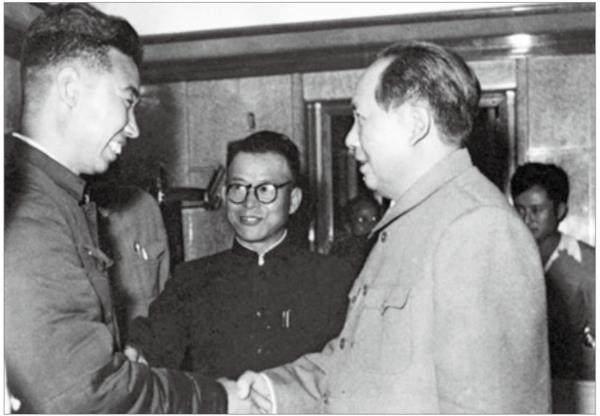

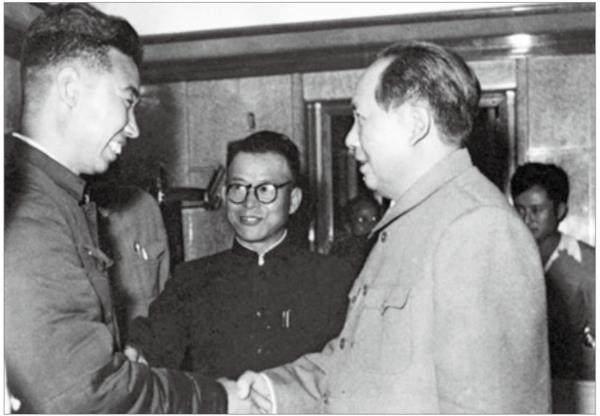

毛澤東接見楊貴

正如習近平總書記所指出:“紅旗渠精神是我們黨的性質和宗旨的集中體現,歷久彌新,永遠不會過時。”楊貴晚年感嘆,紅旗渠建設中有經濟上的困難,有政治上的壓力,風風雨雨,幾經周折,“由此,我想到要干好一件事,應該無私無畏,忍辱負重,在任何情況下,都要以人民的利益為重,實事求是,堅持真理,盯住目標,鍥而不舍,如果碰到風險遇到艱難就退縮,再好的事情也辦不成。”

(責任編輯 楊琳)