區域協同發展政策對要素流動與配置的影響:京津冀例證

陳浩 羅力菲

摘? ?要:要素在區域空間的自由流動和高效配置是經濟高質量發展的必要保障。將《京津冀協同發展規劃綱要》實施作為一項準自然實驗,使用2010—2019年京津冀區域內城市和周邊參照城市的面板數據,利用雙重差分法系統考察區域協同發展政策對要素流動與配置的影響。實證分析結果表明:區域協同發展政策具有顯著的要素流動促進效應和全要素生產率提升效應,與對照組相比,京津冀區域內城市的要素流強度和全要素生產率經歷了更高水平的增長,基于多種方法和策略的再檢驗佐證了增長效應的穩健性;比較不同類型城市的政策效應發現,區域協同發展政策對中心城市、功能轉移城市和軸帶發展城市的要素流動促進效應更強,城市規模較小、科技水平較低、基礎設施不完善會掣肘區域協同發展政策的推進;區域協同發展政策通過資源高效配置、規模報酬遞增與前沿技術進步三條路徑,推動城市全要素生產率增長。應加大區域協同發展政策的實施力度,探索建立城市群全域要素流動的機制,促進生產要素空間配置優化,推進城市全要素生產率增長,形成我國經濟高質量發展的新動能。

關鍵詞:區域協同發展;要素流動與配置;全要素生產率;政策效應評估;雙重差分法

中圖分類號:F127? ?文獻標識碼:A? ?文章編號:1003-7543(2023)05-0105-19

黨的二十大報告提出,要“促進區域協調發展”,“深入實施區域協調發展戰略、區域重大戰略、主體功能區戰略、新型城鎮化戰略,優化重大生產力布局,構建優勢互補、高質量發展的區域經濟布局和國土空間體系”。現階段,生產要素積累對經濟增長的貢獻度不足,要素在區域內的流動和配置所帶來的結構性效應還有較大的提升空間。城市群是吸引各類資源要素流入的主體空間,將城市群作為空間改革試驗場,推動形成協同聯動發展和一體化的區域經濟布局,是實現要素高效配置的最佳方式,也是釋放我國經濟增長潛力的戰略選擇。作為典型區域,京津冀城市群經濟體量雖達到一定規模,但城市之間發展差距大,要素流動不暢、資源配置低效的問題長期存在。京津冀城市群是我國經濟發展格局中戰略地位最重要的城市群之一,是區域協同發展政策實施的典型場域。

京津冀協同發展是我國在區域政策優化方面的重大改革創新。2014年,習近平總書記在北京召開專題座談會,強調對京津冀協同發展的認識要上升到國家戰略的高度。2015年,中共中央政治局會議審議通過《京津冀協同發展規劃綱要》(以下簡稱《規劃綱要》),對京津冀協同發展的戰略目標、功能定位、空間布局和重點領域作出了部署,消除了諸多政策性壁壘,形成了新的制度創新。近年來,京津冀三地協同效應增強,基于要素資源的取長補短、高效配置,大量生產要素從單一經濟體中被釋放出來,進入空間范圍內流動,釋放了新一輪經濟增長活力。那么,要素流動和配置在多大程度上受區域協同發展政策的影響?不同城市的政策效應是否存在異質性?在長期內協同發展區域是否能夠實現可持續的自我發展,形成以全要素生產率提升為核心的區域經濟增長模式?這些問題都有待回答。本文將《規劃綱要》實施視為一項準自然實驗,運用京津冀區域內城市和周邊參照城市的面板數據,采用雙重差分法客觀評價該項政策引致的要素流動與配置效應,研判未來的戰略重點和政策取向,以期為各大城市群探索科學、可持續的協同發展路徑提供參考。

一、相關文獻綜述

“協同”一詞源自古希臘語,意為“協調合作之學”。協同理論于1977年由哈肯提出,其核心觀點是當自然界和社會系統受外來能量的影響達到某種臨界值時,子系統間會產生協同共振,形成整體大于部分之和的協同效應。區域協同效應的存在,激勵各次級區域達成一致、互相協作,多種力量同頻共振,形成新的時間、空間和功能上的有序結構。總體而言,與本文研究內容相關的文獻包括三個方面。

(一)區域協同發展政策相關研究

區域協同效應并非自發產生,在區域系統演化進程中,需要政府制定規則,調節協同演化的關鍵參量,形成依靠內部組織機制運行的高級系統。秉承空間協同和區域均衡發展的理念,大量文獻對區域協同發展進行了研究,集中在理論上探討政策內涵、政策體系構建、政策適用性等方面。就政策內涵而言,區域協同發展具有“協調”“同步”“競合”三層含義:“協調”意味著基于分工協作原則,統籌規劃兩個及以上行政區組成的區域[1];“同步”是指規劃同編、交通同網、產業同鏈、市場同體、信息同享、生態同建[2];“競合”強調在競爭中合作,并使之成為一種集體行為方式。就政策體系構建而言,區域協同發展政策涵蓋市場一體化政策、產業合作發展政策、區域協同創新政策、公共服務一體化政策等。就政策目的與適用性而言,Randolph認為政府制定區域發展規劃需要有整體的區位意識,在資源配置上協調先發地區發展和后進地區趕超發展[3]。Saunavaara認為協同的目的在于解決地區發展不平衡、不充分問題,借助政策規劃提高政府治理效率[4]。國內文獻主要考察了區域協同發展政策對高技術產業研發效率、土地利用效率、公共服務供給效率的影響[5-7],發現區際合作較大程度上克服了各自地域和條件的局限,提升了創新能力,降低了經濟運行成本,并將高水平的公共服務傳輸到后進地區,提升了這些地區追趕的速度和質量。

(二)關于區域協同發展與要素流動的研究

區域發展遵循集聚—擴散—平衡的動態演化邏輯,會對包含人力、技術在內的各類要素以及產業的空間區位選擇產生影響。一些學者以城市群、都市圈等一體化區域為研究單元,分析了要素流動的時空演進規律、集聚特征與網絡結構[8-9],城市間廣泛的要素流動對于重塑區域經濟形態具有重要作用。這類文獻主要聚焦于要素流動這一現象,缺少對城市間合作互動機理的探討。另一些學者認為外生的區域制度為創造不同的區域發展路徑提供了條件,他們從不同視角分析區域性協同政策對要素流動的影響。孫久文和姚鵬從京津冀產業協同視角進行研究,發現產業梯度轉移重塑區域分工,合理的產業分工又會促進生產要素的區際流動,二者能實現良性循環[10]。卞元超等指出,基礎設施作為要素流動的空間廊道,其互聯互通水平是促進地區間增長趨勢收斂的關鍵[11]。吳青山等基于長三角城市群的研究發現,政府引導下的區域市場一體化建設有利于清除要素流動壁壘,降低經濟主體間的貿易成本,進而實現生產要素充分流動[12]。

(三)關于區域協同發展與資源配置的研究

區域協同發展的政策意圖不僅在于改變要素流動的方式、方向和強度,而且在于借助要素的區域流動實現資源配置優化和經濟效率提升。王必達和蘇婧研究發現,要素自由流動不僅提高了流入地區的勞動生產率,而且提高了流出地區的要素收益率,要素在資源配置效應改善中呈現“協調性集聚”趨勢[13]。李雪松等認為城市群區域一體化政策設計能夠消除地區發展制約,要素流動配置帶來的空間外部性、產業關聯效應顯著提升了經濟增長效率[14]。黃文和張羽瑤認為區域協同發展政策有助于強化區域市場的規模經濟效應,對實現要素和商品優化配置、推動經濟高質量發展具有重要作用[15]。也有文獻對區域政策的有效性提出了質疑:叢屹和王焱指出區域協同進程中存在過多的行政力量干預,弱化了市場配置資源的能力[16];張亞明和劉海鷗基于京津冀協同創新視角,構建了創新要素共享博弈模型,模型求解發現地方政府容易陷入“囚徒困境”,未能實現資源要素的空間最優配置[17]。

區域協同發展戰略全面推進后,經濟社會領域的合作逐漸展開,但對相關政策的影響效應評估尚處于起步階段,亟須從生產要素流動和配置層面引入新的分析視角。本文可能的邊際貢獻在于:第一,率先從要素流動與配置視角考察區域協同發展政策的效應,嘗試構建京津冀協同發展政策影響要素流動和全要素生產率的理論分析框架,并使用雙重差分法進行實證檢驗,揭示京津冀協同發展政策實施的效果,從而為未來各大城市群協同發展提供必要的決策支持。第二,不同于以往從行業、企業視角考察要素流動與配置的文獻,本文關注生產要素在空間層面的配置,基于勞動、資本、技術、土地、數據五大要素,測算城市要素流動強度和全要素生產率,豐富要素流動與配置的研究內涵。第三,從資源配置效應、規模經濟效應和技術進步效應三個方面解構區域協同發展政策影響城市全要素生產率的作用機制,既有助于完善區域協調發展體制機制,又為實現我國經濟高質量發展提供了新的路徑參考。

二、理論分析

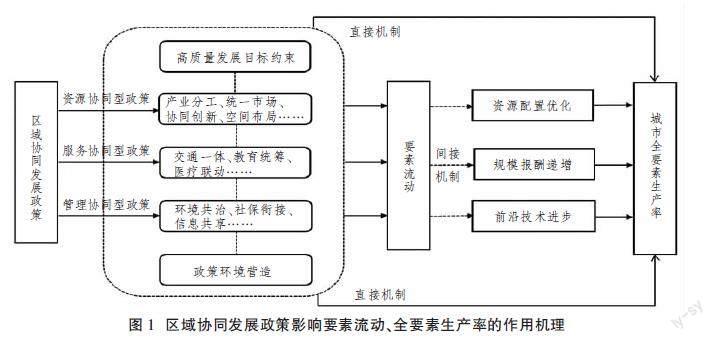

《規劃綱要》的實施,理論上通過兩種機制影響要素流動與配置:一是通過資源協同、服務協同、管理協同等一體化政策設計,直接影響生產要素在城市間的流動方式、方向和強度;二是通過推動資源高效配置、規模報酬遞增以及刺激技術進步,間接影響城市全要素生產率。其具體作用機理如圖1(下頁)所示。

(一)區域協同發展政策設計與要素流動

區域發展規劃是區域發展頂層設計的重要內容,對于區域當前和今后一個時期的發展起著引領性作用。《規劃綱要》的核心在于協同,目的是通過京津冀協同發展,建成以首都為核心的世界級城市群、協同發展改革引領區域乃至全國創新驅動經濟增長的新引擎。為此,《規劃綱要》編制立足全局,明確了近期京津冀協同發展的總體要求、細化清單和路徑設計,既包括交通一體化、產業升級轉移、生態環境保護三個先行領域的實施細則,又包括推動要素市場一體化、行政管理協同、公共服務一體化等領域的改革重點,京津冀三地政策互動被納入全局性設計中。根據作用對象不同,本文將相關的區域協同發展政策歸納為資源協同型、服務協同型與管理協同型三類。

資源協同型政策是以人、財、物等物質資源協同為對象,為彌補市場配置機制失靈而采取的區域政策總稱,主要包括產業、市場、創新、空間布局四個政策領域。第一,《規劃綱要》將產業升級轉移作為京津冀協同發展的先行領域之一,制定產業轉移指導目錄,強化產業發展規劃銜接,打造重點承接平臺[2]。在政策導向下,各地依據比較優勢,明確產業定位和方向:北京重點發展都市工業、研發設計和生產性服務業,產業結構向高精尖轉變;天津優化發展先進制造、航運、金融與戰略性新興產業,完善“一基地三區”的產業發展布局;河北大力建設現代商貿物流基地,形成鏈接全國主要市場的物流通道,加快產業轉型升級。三省市通過供給側結構性改革提高供給要素質量,促進要素沿產業鏈合理流動,優化資源的空間配置和區域分工格局。第二,推動要素市場一體化是京津冀協同發展的改革重點。相較于長三角城市群和珠三角城市群,京津冀城市群統一市場建設相對滯后,加之缺乏區域經濟合作組織,要素流動面臨市場壁壘。為激發要素市場活力,《規劃綱要》要求加快要素市場一體化改革,重點推動土地要素市場一體化、技術和信息市場一體化等,通過區域性市場的協同重組,在供給側建立以需求為導向的資源配置通道,依靠市場競爭機制將各類要素配置到邊際收益較高的生產環節中去[18]。第三,創新驅動是京津冀協同發展的第一動力。京津冀地區匯集了全國三分之一以上的雙一流高校,三分之二以上的兩院院士以及三分之一的國家重點實驗室,是全國創新資源最富集、科技產出最豐碩的區域。《規劃綱要》要求建設京津冀協同創新共同體,完善科技園區合作模式,強化北京原始創新、天津研發轉化與河北推廣應用的銜接[19],整合區域創新資源,形成創新驅動型經濟。第四,《規劃綱要》從京津冀地區發展全局謀劃經濟布局,提出一核雙城三軸四區多節點的空間結構[20]。“一核”是指北京;“雙城”是指北京與天津,要強化雙城聯動,發揮高端要素輻射的主引擎作用;“三軸”包括京津、京保石、京唐秦三個主要通道,建設產業發展帶和城鎮聚集軸,推動生產要素沿軸向集聚,形成疏解非首都功能的主體框架;“四區”分別是中部核心功能區、東部沿海發展區、南部功能拓展區和西北部生態涵養區,以戰略性功能平臺為載體,在市場需求和要素供給方面形成有效聯動;“多節點”涵蓋保定等區域性中心城市和秦皇島等節點城市,重點提高中小城市的綜合承載力,推動人口、產業有序集聚。

服務協同型政策是以公共設施或服務的協同供給為對象,為解決發展機會不均等而采取的政策總稱,包括交通基礎設施、公共服務兩個政策領域。第一,《規劃綱要》將交通一體化作為京津冀協同發展率先突破的領域之一,圍繞建設高效便捷的軌道交通網、現代化港口群以及國際性航空樞紐等目標[21],優化交通運輸網絡布局。京津冀交通一體化是生產要素流動與再配置的前提條件,對于各地區與先進市場建立戰略性連接、改善招商引資環境、促進發展機會公平具有積極影響。第二,公共服務一體化是京津冀協同發展的重點,政府要為區域內全體公民提供大致均等的基本公共服務。《規劃綱要》指出建立高度一體化的公共服務保障體系,實現公共服務的均衡布局,重點是統籌發展教育事業,強化醫療衛生聯動協作,建立統一規范的人力資源市場[22],持續釋放優質公共服務的輻射效應,促進人口有序流動并激發其他要素活力。

管理協同型政策是以政府治理中的職能、流程等協同為對象,為促進各方成本共擔和利益共享而采取的政策總稱,包括生態環境保護與行政管理協同兩個重點領域。第一,《規劃綱要》將生態環保作為區域協同發展的先行領域之一。京津冀地區生態系統脆弱,環境污染問題較為嚴重,政策重點是建立跨行政區的環境污染聯防聯控機制,實現統一的環境質量標準和統一的監督執法[18],強化政府間環保協作,擴大綠色生態空間。第二,建立行政管理協同機制是京津冀協同發展的改革重點。按照公平、可持續的原則,著力提高社會保險區域統籌層次,推動社保互認接續、醫療保險異地結算以及養老保險制度銜接[23]。行政管理協同能夠合力破解人口跨地區流動的戶籍障礙,以人口流引領資金流、技術流、數據流,實現要素在更大范圍的自由流動和高效配置。

(二)區域協同發展政策影響全要素生產率的理論機理

通過對區域協同發展政策的分析可知,區域協同發展政策本質上是通過消除合作壁壘、促進地區間分工協作、創造要素自主有序流動的良好制度環境,激發各區域發揮最大優勢。城市全要素生產率的增長,體現在要素投入既定時產出增加或產出不變時要素消耗減少,可分解為技術效率、規模效率和前沿技術進步率三部分。區域協同發展政策理論上能夠推動資源優化配置、規模報酬遞增和刺激技術進步,實現驅動全要素生產率增長的目的。基于這種考量,本文從資源配置效應、規模經濟效應、技術進步效應三維視角,探討區域協同發展政策影響城市全要素生產率的理論機理。

1.資源配置效應

經濟增長理論的核心問題是如何在資源稀缺的條件下實現生產效率提升。從資源配置角度來看,當要素定價由市場確定時,市場借助競爭與供求機制自由地配置要素,使資源由低效率的經濟主體流向高效率的經濟主體,可以實現生產的帕累托改進,在中觀層面上表現為區域空間結構、城市結構與產業結構的優化。既有研究表明,若生產要素在經濟體之間流動受阻,資源配置面臨結構性障礙,則無法獲得高增長率的人均產出。生產要素在區域市場的充分流動有利于高效配置資源并提高技術效率。因此,消除阻礙要素跨地區流動的體制障礙,是未來釋放我國增長潛力的關鍵所在。

區域協同發展政策(特別是資源協同型政策)通過增強要素間協調性,促進資源流動與再配置,可獲得全要素生產率的改進。區域協同發展政策能夠清除城市群內部的市場壁壘,縮減要素價格和邊際報酬的地區差異,打通要素流動配置通道,進而有效緩解要素市場扭曲程度,促進生產要素有序合理流動,實現跨地區、跨行業技術效率的改善。區域協同發展政策可以打破地方保護主義和準入門檻的限制,強化市場競爭機制,吸引高效率企業進入市場,帶動傳統生產方式與生產設備的更新升級,直接優化地區資源配置結構。區域協同發展政策還能提高組織管理水平,統籌區域產業布局和空間布局,引導產業轉移至具備生產比較優勢的地區,帶動人力、資本等要素流向機會成本低且經濟收益高的行業,改善區域生產要素結構和方式,減少冗余,更大程度地釋放既有技術水平的潛能,實現城市全要素生產率增長的目的。

2.規模經濟效應

城市的存在源于城市空間范圍內的遞增報酬,即集聚與規模經濟。新經濟地理理論從空間維度解釋生產活動的集聚規律和區域經濟增長的原因。該理論指出,如果某些對生產特別重要的要素不能自由流動,則進一步的區域一體化會降低單位距離的運輸成本,從而使企業轉移投資或產業向某些優勢區域集聚。經濟主體在特定地區集中進行生產活動,不僅可以共享知識溢出和專業度更高的勞動力市場,促進要素投入結構優化,而且能推動集聚區域公共設施和服務的有效供給,降低生產平均成本,引致要素規模報酬遞增。

區域協同發展政策有助于推動產業價值鏈分解和地區專業化分工,當中心城市面臨土地資源稀缺和要素價格上漲時,那些無法適應新市場的衰退期企業會陸續退出并遷移至中小城市。由于這些企業仍高于周邊地區的平均生產率,因而將引發要素在特定地區動態集聚,增加經濟活動的邊際產出,使得產出規模增長比例高于要素投入增長比例,實現中小城市規模效率的提高。與此同時,中心城市獲得充足的發展空間,先進制造業、生產性服務業、戰略性新興產業實現集群化發展,帶動高端人才、研發資本等優質要素的空間集中,產業和要素集聚進一步壓縮運輸貿易成本,促進資源共享和知識溢出。在規模報酬遞增作用下,中心城市新興產業的演化具有路徑依賴特征,有助于持續提升城市全要素生產率。此外,區域協同發展政策引致的從單一城市到城市群的公共服務供給,有利于人流、物流、資金流的協調高速運轉,為處在“窗口期”的企業提供更多區位選擇,催生新興經濟增長點。新興經濟的市場需求激勵企業追加投資和要素供給,有利于產生顯著的規模經濟效應。

3.技術進步效應

索洛增長模型中勞動力、資本等物質要素投入是經濟增長的源泉,技術進步的作用是這些要素之外的“余值”。自新經濟增長理論提出后,人們對經濟增長的關注不再局限于規模本身,而是聚焦于經濟增長效率。由知識和人力資本推動的技術進步,不斷改造物質資本,可以在生產要素投入既定的前提下實現產出最大化。各種物質要素經過新技術轉化形成新的生產能力,擴大生產前沿面邊界,這是全要素生產率提升的主要來源。

區域協同發展通過相關政策制定、協同創新共同體建設、科技產業孵化等途徑引導創新主體的市場化合作。在創新主體協同方面,創新主體突破地域限制進行互補性知識交換,促使創新行為與外界要素形成互動,有效應對創新資源稀缺與技術創新復雜的難題。比如,在跨地區協同創新平臺培育中,既需要企業將技術需求的市場信息傳遞給高校和科研機構,又需要后者利用人才、知識等優勢,幫助實現產品和技術創新,借助創新主體間緊密合作實現資源優化配置,并最大限度地提高區域創新效率。在政府與創新主體的協同方面,政府制定區域協同發展政策,明確規定協同創新的重大攻關項目,直接引導企業創新行為,減少盲目投資,促使創新要素流向邊際收益率高、投資風險低的地區;通過改善基礎設施條件,構建科技創新服務體系,為前沿技術進步及成果轉化創造良好環境;通過區域創新系統的空間關聯,各地相互學習前沿技術并實現創新要素的頻繁流動,促進地區間知識的溢出,推動生產前沿面整體前移和城市全要素生產率增長。

三、模型設定與變量說明

(一)樣本選擇

2015年中共中央政治局審議通過《規劃綱要》,此后京津冀協同發展可用準自然實驗方法進行考察分析,本文將政策沖擊年份設定為2015年,樣本觀測期設置為2010—2019年。京津冀城市群13個地級及以上城市構成實驗組,考慮到空間距離、制度環境與資源稟賦等相似性要求,選取鄰近的河南、山西和山東的44個地級市構成對照組①。樣本數據來自2011—2020年《中國城市統計年鑒》《中國區域經濟統計年鑒》《中國城市建設統計年鑒》,以及各省市統計年鑒和中國研究數據服務平臺,個別城市個別年份的缺失數據采用線性插值法補齊。

(二)模型設定

1.基準模型

《規劃綱要》實施后,要素流動與配置的變化源自兩個方面:一部分是《規劃綱要》實施帶來的“政策處理效應”,另一部分是隨著時間推移自然增長或其他因素引致的內生“時間效應”,問題的關鍵在于識別出“政策處理效應”部分。雙重差分法(DID)是評估政策效應的重要方法,可有效分離政策處理效應和時間效應,基本思路是如果政策實施只對經濟體中的一部分起作用,而對另一部分沒有影響,可將其看作一個近似的自然實驗,來評估政策對不同部分經濟體的影響,最終評估結果的差異即該政策實施所產生的凈效應。本文利用雙重差分法檢驗《規劃綱要》實施對要素流動與配置的影響效應,設定如下基準回歸模型:

FLOWit=α1+β1Treati×Postt+γ1Zit+λi+φt+εit(1)

TFPit=α2+β2Treati×Postt+γ2Zit+λi+φt+εit(2)

式中,i 為城市,t 為年份,FLOW為要素流動強度,TFP為全要素生產率;Treat為分組虛擬變量,表示城市 i 是否參與京津冀協同發展(參與則賦值為1);Post為時間虛擬變量,表示是否為政策沖擊年份之后(2015年及以后賦值為1);Treat×Post為分組虛擬變量和時間虛擬變量的交互項,表示城市 i 在第 t 年是否受到《規劃綱要》影響;Zit表示控制變量的集合,λi、φt、εit分別表示城市固定效應、時間固定效應和隨機誤差項。

2.區域協同發展政策對全要素生產率的作用機制檢驗模型

全要素生產率增長的來源包括效率改善、規模效應和技術進步。為檢驗前文提出的區域協同發展政策影響全要素生產率的理論機制,將全要素生產率分解為技術效率、規模效率和前沿技術進步率,設定如下作用機制檢驗模型:

EFit=α3+β3Treati×Postt+γ3Zit+λi+φt+εit(3)

SEit=α4+β4Treati×Postt+γ4Zit+λi+φt+εit(4)

TCit=α5+β5Treati×Postt+γ5Zit+λi+φt+εit(5)

式中,EF表示技術效率,SE為規模效率,TC為前沿技術進步率,其余變量含義同模型(2)。技術效率即技術的使用效率,技術效率的提升本質上是在現有技術水平下,通過稀缺資源的再配置,促進要素間合理搭配,使得生產結構具有更高的運行效率,構建模型(3)用于檢驗區域協同發展政策的資源配置效應。規模效率則反映了要素規模報酬情況,即產出規模增長比例高于要素投入增長比例所引起的生產效率變化,構建模型(4)用于檢驗區域協同發展政策的規模經濟效應。前沿技術進步率主要反映城市通過創新驅動產生前沿技術進步所引起的生產效率變化,構建模型(5)用于檢驗區域協同發展政策的技術創新效應。

(三)變量說明

1.被解釋變量

(1)要素流動強度(FLOW)。2020年3月《中共中央 國務院關于構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》出臺,明確了勞動力、土地、資本、技術、數據五大要素領域,提出推動要素自主有序流動等改革任務。這里先構建包含上述維度的城市要素存量評價體系(見表1,下頁),其中固定資產存量數據無法直接獲得,采用永續盤存法將固定資產投資數據核算成存量;城市層面的數據要素指標較難獲取,參考趙濤等[24]、黃群慧等[25]的研究,從互聯網發展角度選取電信業務總量指標,反映數據要素共享情況。在搜集數據并標準化處理后,利用熵權法對指標進行客觀賦權,測算出2010—2019年57個樣本城市的要素存量(ELEM)。

接下來,利用改進的引力模型進一步測度城市間要素流動強度數據(FLOW)。引力模型是研究要素流動的一個主流模型,在人口流動、跨國貿易等領域得到了廣泛應用。王鉞和劉秉鐮指出,要素流強度不僅與城市要素存量相關,而且與城市吸引力高度相關[26]。為增加適用性,可在傳統引力模型中添加各城市規模以上工業企業的利潤率水平用以衡量對生產要素的吸引力。此外,本文聚焦于京津冀、河南、山西、山東四個區域內的要素流動,不考慮跨區域城市間要素流動。改進后的引力模型如下:

式中,FLOWijt為第 t 年某一區域內城市j 流動到城市 i 的要素量,ELEMit、ELEMjt分別為城市 i、j 的要素存量,rateit、ratejt分別為城市 i、j 規模以上工業企業的利潤率水平,Rij為基于經緯度數據測得的兩兩城市間地理距離,kijt為城市 i 在城市 i、j 要素流動中的貢獻率。故城市 i 在某一年度內的要素流強度可由下式求出:

FLOWit= FLOWijt (7)

(2)全要素生產率(TFP)。采用城市全要素生產率指標反映要素的空間配置效率。在測算TFP的主流方法中,數據包絡分析法(DEA)優勢明顯,其不需要設定生產函數形式,且不受指標量綱的影響。Malmquist生產率指數是基于DEA模型提出的,可利用多種投入與產出變量進行效率分析,基本思路是借助線性規劃技術構造出最佳生產前沿面,將每一個城市的生產與最佳前沿面相比較,以距離函數的比例測度城市全要素生產率。本文利用該方法測算出京津冀區域內城市和對照組城市的全要素生產率,并分解得到技術效率(EF)、前沿技術進步率(TC)和規模效率(SE)。通過以下三個經典公式來說明相關指標的測算原理:

式中,M即Malmquist生產率指數。x? 、x? 分別表示第 i 個城市在 t 期和 t+1 期的投入向量,本文的投入向量包括勞動力投入(L)、土地投入(R)、資本投入(K)、技術投入(A)和數據投入(D)。y? 、y? 分別表示第 i 個城市在 t 期和 t+1 期的產出向量,本文的產出向量是地區實際生產總值。D? (x? ,y? )、D? (x? ,y? )分別表示以 t 期的技術T t為參照、t期和 t+1 期生產點的距離函數。

Mi,t+1(x? ,y? ,x? ,y? )= [ × ] (9)

對式(8)進行變形得到式(9),該式分離了技術效率和前沿技術進步率,第一部分是從 t 到 t+1 期生產效率的變化,即技術效率(EF),第二部分是從t 到 t+1 期技術水平的變化,即前沿技術進步率(TC)。

M? = [ / ]×[ × ](10)

放松固定規模報酬的假設,進一步得到式(10),該式描述了變動規模報酬的情形,下標為c的代表固定報酬下的情況,下標為v的代表變動規模報酬的情況,其中第二項為規模效率(SE)。

2.核心解釋變量

本文的核心解釋變量是政策性虛擬變量,由分組虛擬變量(Treat)與時間虛擬變量(Post)的乘積組成。交互項系數是本文主要關注的系數,可以反映京津冀協同發展政策實施后的凈效應,如果β1顯著為正,表明《規劃綱要》實施有效促進了城市間要素流動,反之則阻礙了要素流動;如果β2顯著為正,則表明《規劃綱要》實施有效推動了城市全要素生產率增長,反之則抑制了城市全要素生產率增長。

3.控制變量

各地區經濟社會條件存在差異,選取如下變量來控制城市屬性因素對模型的影響:對外開放度(Open),以實際使用外資金額占GDP的比重衡量;財政能力(Fis),以政府財政支出占GDP的比重衡量;產業結構(Str),以第三產業增加值與第二產業增加值之比衡量;城鎮化率(Urb),以年末城鎮人口與總人口之比衡量。

四、實證結果分析

(一)基準結果分析

本文首先采用雙重差分法(DID)對基準模型進行估計,回歸結果如表2(下頁)所示。表2列(1)—(3)報告了要素流強度作為因變量的模型估計結果,列(1)為僅加入政策虛擬變量、控制城市和年份雙向固定效應的估計結果,結果顯示Treat×Post的系數為正,且在1%的水平上顯著。列(2)(3)依次引入控制變量,Treat×Post的系數仍顯著為正,且估計值略有增大。總體回歸結果表明,區域協同發展政策實施對要素流動產生了顯著促進作用,提高了約6.7%的要素流動強度。列(4)—(6)報告了全要素生產率作為因變量的模型估計結果,依次引入控制變量后,Treat×Post的系數始終為正,且至少在5%的水平上顯著。總體回歸結果表明,區域協同發展政策顯著促進了生產要素的高效配置,提高了約19.5%的全要素生產率。綜上可知,相較于未受到政策沖擊的對照組,京津冀區域內城市的要素流強度和全要素生產率經歷了更高水平的增長,原因在于隨著區域協同發展政策的實施,要素流動的體制機制障礙逐漸消除,要素從低效率部門流向高效率部門,實現地區間、行業間資源配置優化,這對于區域經濟的持續健康增長具有重要的啟示意義。

控制變量的回歸結果較為穩定,一定程度上反映出計量模型設置的合理性。對外開放度(Open)、產業結構(Str)、城鎮化率(Urb)的回歸系數顯著為正,對要素流動及全要素生產率均有顯著的正向影響。外商直接投資意味著資本和技術的迅速流入,在空間上集聚產生吸引各類要素流動的向心力,顯著推動城市全要素生產率增長。產業結構對要素流動的影響在劉易斯模型中早有體現,要素因產業結構升級流向高生產率的現代部門,所產生的結構性紅利有助于全要素生產率提升。城鎮化進程中人流、物流、技術流、資金流向先進生產力協同集聚,也會提升城市全要素生產率。然而,政府財政能力變量(Fis)僅與要素流動呈正相關,而與全要素生產率在較高的顯著性水平上負向相關,可能的原因是政府財政支出擠出了部分民間投資,弱化了市場配置資源的有效性,一定程度上阻礙了全要素生產率增長。

(二)基準模型的再檢驗

1.DID模型適用性檢驗

基準模型估計無偏的前提是滿足平行趨勢假定,即在《規劃綱要》實施之前,實驗組與對照組因變量的變動趨勢不存在顯著差異。為確保本文的研究滿足這一基本假設,參考經典文獻,采用事件研究法對平行趨勢進行檢驗[27],設定如下回歸模型:

FLOWit=α6+∑? θjREFORMi,t+j+γ6Zit+λi+φt+εit(11)

TFPit=α7+∑? ρjREFORMi,t+j+γ7Zit+λi+φt+εit(12)

式中,j 為距離政策沖擊前后的年份,REFORMi,t+j是表示《規劃綱要》實施前和實施后若干年的虛擬變量,其余變量含義同基準模型。

為避免共線性問題,將政策實施前的第1期設置為基準組[28]。圖2(下頁)和圖3(下頁)為平行趨勢檢驗結果,橫軸表示距離政策時點前后的期數,縱軸是政策動態效應,虛線表示系數估計值的95%置信區間。圖2顯示,《規劃綱要》實施之前的θj均不顯著異于0(95%的置信區間包含0值),意味著實驗組和對照組要素流動的變動趨勢不具有系統差異,滿足平行趨勢假定。在政策干預后四期,系數顯著為正,組別之間的要素流強度差異逐漸擴大,政策效果呈現上揚狀態且具有持續性。圖3顯示,《規劃綱要》實施之前的ρj不顯著異于0,表明組別之間全要素生產率的變動趨勢不具有系統差異,同樣滿足平行趨勢假定。政策干預后動態效應線明顯地向右上方傾斜,組別之間全要素生產率的差異呈迅速擴大態勢。以上檢驗說明雙重差分模型適用于京津冀協同發展政策效應評估,表2的估計結果是可信的。

2.控制相似政策沖擊

考慮到政策性虛擬變量難以實現對同時期其他政策效應的排他性估計,我們在模型中控制兩類相似政策沖擊的影響。一是控制中原城市群的區域政策影響。為加快中部地區崛起,促進中原城市群發展,2016年12月國家發展和改革委員會印發《中原城市群發展規劃》,該規劃涉及的河南、山西、山東的部分城市與本文樣本重合。為控制對照組相似區域政策的沖擊,在基準模型中添加了城市是否位于“中原城市群”和政策時間虛擬變量的交互項,進行DID估計。二是控制京津冀區域的創新政策影響。在區域經濟發展中,經常會有各種類型的政策并行出現,這樣在Treat×Post=1時,其影響系數反映出的就不只是區域政策的影響,而是可能包含了其他政策的影響(如創新政策)。在平行趨勢檢驗中,我們觀察到全要素生產率的增長在2017年以后出現,這種增加效應是否來自區域政策之外的影響,需要進行檢驗。2016年國務院批復的《京津冀系統推進全面創新改革試驗方案》是一項具有代表性的創新政策,為控制該項政策沖擊,在基準模型中添加了“京津冀區域內城市是否實施創新政策”這一虛擬變量,進行DID估計。表3(下頁)行(1)(2)給出了控制相似政策沖擊后的估計結果,Treat×Post的系數同表2結果相比雖略有下降,但系數符號依然顯著為正,表明《規劃綱要》實施對要素流動和全要素生產率的促進作用并不受其他政策變動的干擾,京津冀地區實施了針對性極強的協同型政策,且呈“一攬子組合”體系,對要素流動與配置的促進作用是穩健可靠的。

3.基于傾向得分匹配的雙重差分

為降低樣本選擇性偏差,這里采用傾向得分匹配法進行匹配實驗,識別出與京津冀區域內城市特征接近的對照組樣本,再進行雙重差分估計。在匹配操作上,將控制變量作為匹配協變量,利用Logit模型計算傾向得分,采用一對一最近鄰匹配方法,為京津冀區域內的城市找到匹配的對照組。我們對最鄰近匹配結果進行了平衡性檢驗,實驗組與對照組的協變量均值不存在顯著差異,標準化偏差均在10%以下,匹配效果較好。基于傾向得分匹配后的樣本重新估計基準模型,表3的行(3)報告了PSM-DID的回歸結果,不論是否加入控制變量,Treat×Post的系數始終在1%的顯著性水平上為正,《規劃綱要》實施對京津冀區域內城市的要素流動與全要素生產率增長產生雙重促進作用,PSM-DID估計結果與基準回歸結果保持一致,表明本文核心結論具有較高的可信度。

4.基于合成控制法的再檢驗

這里通過合成控制法進一步優化對照組的選擇,以檢驗核心結論是否穩健。Abadie提出的合成控制法在構造理想的對照組方面具有明顯優勢,其通過數據驅動的方式確定對照組線性組合的最優權重,構造一個與實驗組高度相似的“合成控制組”,避免了主觀選擇的偏差。考慮到合成控制法僅能對單個分析單元的變量進行合成,這里將京津冀區域作為1個獨立的政策執行區域,參考劉乃全和吳友[29]的方法,對京津冀13個城市的數據取平均值,合并為一個新的分析單元,其他44個城市作為“潛在對照組”。運用Stata軟件提供的synth命令對樣本權重進行測算,將實際人均產出、產業結構、對外開放度等經濟特征設為預測變量,將要素流強度或全要素生產率作為結果變量,選擇權重的標準為最小化政策實施前時間段內的均方誤差。當結果變量為要素流強度時,構造“合成京津冀”的城市有鄭州(0.382)、青島(0.344)、濰坊(0.095)、新鄉(0.092)、太原(0.057)、長治(0.021)和菏澤(0.009),即上述7市按照權重加總可以擬合京津冀區域未實施《規劃綱要》之前的要素流強度;當結果變量為全要素生產率時,構造“合成京津冀”的城市有鄭州(0.257)、太原(0.232)、濟南(0.194)、濰坊(0.162)、臨沂(0.085)、新鄉(0.070)。同理,根據目標城市的最優權重,可以擬合京津冀區域未實施《規劃綱要》之前的全要素生產率。

圖4(下頁)和圖5(下頁)展示了京津冀區域和“合成京津冀”區域的要素流強度與全要素生產率對比圖。圖4顯示,在虛線左側,京津冀區域的真實要素流強度與其合成要素流強度非常接近,二者的擬合度較高,表明“合成京津冀”區域較好地復制了《規劃綱要》干預前的京津冀區域;在虛線右側,京津冀區域的要素流強度迅速上升,而“合成京津冀”區域則按照原有趨勢緩慢上升,兩條曲線出現了較明顯的偏離,表明《規劃綱要》實施影響了京津冀區域的要素流動。圖5中京津冀區域和“合成京津冀”區域的全要素生產率表現出類似的特征。進一步將合成控制法與雙重差分法相結合對基準模型進行再檢驗,將京津冀區域作為實驗組,“合成京津冀”區域作為對照組,評估《規劃綱要》實施的要素流動配置效應。表3的行(4)報告了SCM-DID的回歸結果,Treat×Post的系數為正且顯著,再次表明《規劃綱要》實施促進了京津冀區域的要素流動與全要素生產率提升,支持了前述核心結論。

(三)區域協同發展政策對要素流動影響的異質性分析

基準模型證實了區域協同發展政策具有顯著的要素流動促進效應。現實中,要素流動目標的實現可能依賴于一系列城市屬性條件,針對基準回歸結果進行異質性分析是非常有必要的。因此,本文繼續考察城市功能、城市規模、城市科技創新水平、城市基礎設施完善度等方面的檢驗結果。

1.城市功能異質性分析

城市功能反映了一個城市在城市群結構體系中所承擔的主體作用,根據《規劃綱要》對各城市的功能定位,采取以下標準分組:一是區分中心城市組和外圍城市組。北京的定位是京津冀區域的政治文化中心、國際交往中心與科技創新中心,天津則承擔了“一基地三區”的制造業中心功能,石家莊、唐山分別為河北的行政中心和經濟中心,上述4市確立為中心城市,其余9市則為外圍城市。二是區分軸帶發展城市組和非軸帶發展城市組。《規劃綱要》界定了京津、京保石、京唐秦三個產業發展帶和城鎮聚集軸,作為支撐京津冀協同發展的主體框架,上述6市劃為軸帶發展城市,其余7市則為非軸帶發展城市。三是區分功能轉移城市組和非功能轉移城市組。《規劃綱要》將北京、天津、保定、廊坊4市納入中部核心功能區,保定和廊坊在地域上緊鄰京津,是承接功能疏解和要素遷移的核心區,其余9市則為非功能轉移城市。基于分組結果,將6組城市依次視作實驗組進行DID估計。

表4報告了要素流強度作為因變量的雙重差分估計結果。列(1)(2)顯示,中心城市和外圍城市的交互項系數均顯著為正,《規劃綱要》實施不僅擴大了中心城市與對照組之間的要素流動差距,而且擴大了外圍城市與對照組之間的要素流動差距,意味著中心城市和外圍城市的要素流強度同時提升,京津冀協同發展作為區域性發展政策促進了城際要素的雙向流動。列(3)(4)顯示,軸帶發展城市和非軸帶發展城市的交互項系數一正一負,表明《規劃綱要》實施對后者的要素流動產生了消極影響,原因在于京津冀區域形成了研發在北京,核心制造環節在天津和石家莊,零部件加工在保定、唐山、秦皇島的產業發展軸合作機制,極大地促進了生產要素沿軸向集聚,對非軸帶城市的資源要素形成了虹吸效應。列(5)(6)顯示,功能轉移城市和非功能轉移城市的交互項系數均顯著為正,且前者的政策效應更強,說明政府構建產業、就業、公共服務等功能疏解機制,對于引導要素空間流動具有較大的促進作用。

2.城市規模異質性分析

區域協同發展政策執行的有效性與城市規模以及相應的市場規模、資源承載力等密切相關,需要檢驗不同規模城市的要素流動效應差異。依據市轄區年末總人口將樣本劃分為大規模城市(超過100萬人)和小規模城市(低于100萬人),分組進行DID估計。表5(下頁)列(1)(2)顯示,Treat×Post的系數符號均為正,但小規模城市分組并未通過10%的顯著性檢驗。《規劃綱要》實施對于大規模城市的要素流動促進效應要優于小規模城市,可能的原因是大規模城市在市場環境、交通區位更優越的情形下,傾向于構建區域共同體以實現要素流通共享,而小規模城市較難與先進市場建立戰略性連接,試圖通過輸血型協同政策促進其吸納要素的做法難以達到預期目標,對要素流動的促進作用尚不顯著。

3.城市科技水平異質性分析

城市科技水平較高一定程度上表明市場競爭更活躍、金融活動更豐富,城市科技水平的差異可能會影響區域協同發展政策的實施效果。為檢驗這一異質性,依據《中國城市科技創新發展報告2020》①劃分樣本,經計算全國科技創新指數的均值為0.332,將高于這一水平的樣本界定為高科技城市,其余為低科技城市,分組進行DID估計。表5中列(3)(4)顯示,Treat×Post的系數符號一正一負,表明《規劃綱要》實施對高科技水平城市的要素流動產生顯著正向影響,而對低科技水平城市的要素流動產生顯著負向影響。可能的原因是高科技水平城市在區域協同發展中更易獲得市場優勢,有更強的動力實現要素流動目標;與之相反,在低科技水平城市推進協同型政策面臨較大阻礙,一些政府忽視本地創新資源約束和市場環境限制,盲目向上級要政策,可能加劇重復投資和產能過剩,使得生產要素滯留于低效部門。

4.城市基礎設施異質性分析

鐵路、公路等基礎設施較完善的城市,具備以低成本獲取生產要素的比較優勢,城市基礎設施水平的差異可能影響區域協同發展政策的實施效果。為檢驗這一異質性,根據公路客運量均值將樣本劃分為基礎設施水平較高的城市和較低的城市,分組進行DID估計。表5中列(5)(6)顯示,Treat×Post的系數符號均為正,但在基礎設施水平較低的樣本回歸中,該變量未能通過10%的顯著性檢驗。這表明城市交通欠發達會制約區域協同發展政策的推進。一方面,要素流動面臨較高的成本和壁壘,這類城市難以突破地域限制獲取效率更高的發展要素;另一方面,中心城市知識共享和技術傳播隨著輻射范圍擴大而逐步衰減,這類城市也難以享受到要素溢出的正效應。相反,發達的基礎設施網絡所帶來的“時空壓縮效應”,能夠深化城市間開放程度,促進人流、資金流、技術流的協調高速運轉,強化區域協同發展政策的擴散效應。

(四)區域協同發展政策對城市全要素生產率增長的作用機制識別

基準回歸驗證了區域協同發展政策促進城市全要素生產率增長的因果關系,但并未回答區域協同發展政策影響全要素生產率增長的機制途徑。為分析相關作用機制,對模型(3)—(5)進行實證檢驗,估計結果如表6(下頁)所示。

表6列(1)(2)報告了區域協同發展政策對技術效率的雙重差分回歸結果。結果顯示,無論是否加入控制變量,Treat×Post的回歸系數均顯著為正,表明《規劃綱要》實施能夠優化京津冀區域資源配置和提高組織管理水平,對技術效率產生了明顯的促進作用。區域協同發展政策有效清除了城市群內部的市場壁壘,強化了多個經濟社會領域的合作,勞動力、資本等要素依據市場信號流向高效率的生產部門,要素之間的配置比例持續優化,既有技術水平的潛能得到更大程度釋放,技術效率取得改善,進而推動城市全要素生產率增長。從列(3)(4)可以看出,《規劃綱要》實施對規模效率產生了積極影響,Treat×Post的回歸系數顯著為正,但估計系數較小。區域協同發展政策引致的產業價值鏈延伸和地區專業化分工,促使新興產業和高端要素集中于中心城市,有助于降低運輸和貿易成本,增加經濟活動的產出規模和產出效率,而衰退企業及處于“窗口期”的企業具備多樣化的區位選擇,傾向于流入其他基礎設施良好、市場空間廣闊的地區,帶動生產要素的動態集聚和規模報酬遞增,從而對城市全要素生產率增長起到一定的積極影響。從列(5)(6)可以看出,Treat×Post的回歸系數為正,且在1%的統計水平上顯著,《規劃綱要》實施對前沿技術進步具有顯著促進作用,但在考察期內這種影響效應總體上低于技術效率改善。上述結論一方面表明區域協同發展能夠通過相關政策制定、協同創新共同體建設等引導創新主體的市場化合作,降低信息成本和交易成本,加強互補性知識交換,提高區域創新效率,進而擴大生產前沿面邊界;另一方面,區域協同發展政策對于前沿技術進步的積極影響仍有較大的提升空間,區域協同發展政策要求構建以高校、企業、科研機構為主,政府、創新平臺、金融機構等為輔的多元主體協同創新機制,克服創新資源稀缺與技術創新復雜的難題,這方面的協同能力并非一朝一夕形成的,而是需要長時間的積累與學習。持續激發區域協同發展政策對于前沿技術進步的推動作用,是未來促進城市全要素生產率增長的重要舉措。

五、結論與政策建議

要素流動和高效配置是經濟高質量發展的基礎抓手和重要途徑。本文構建了區域協同發展政策影響要素流動和全要素生產率的理論分析框架,采用2010—2019年京津冀區域內城市和周邊參照城市的面板數據,利用雙重差分法評估了《規劃綱要》實施以來的要素流動與配置效應,并對影響的異質性和微觀機制進行實證檢驗,得到如下結論:第一,區域協同發展政策顯著促進了要素流動與高效配置。與未受到政策沖擊的城市相比,京津冀區域內城市的要素流動強度和全要素生產率明顯提升,基于多種方法和策略的再檢驗佐證了增長效應的穩健性。第二,區域協同發展政策的要素流動效應在城市功能、城市規模、城市科技水平以及基礎設施完善度屬性下呈現異質性特征。區域協同發展政策對中心城市和功能轉移城市要素流動的促進作用強于外圍城市和非功能轉移城市,對軸帶發展城市要素流動的促進作用最強,對非軸帶城市則會產生抑制作用;該政策對小規模城市、基礎設施不完善城市要素流動的促進作用尚不顯著,對科技水平較低的城市還會產生抑制作用。第三,區域協同發展政策通過資源優化配置、規模報酬遞增以及前沿技術進步三條路徑,驅動城市全要素生產率增長,考察期內技術進步影響效應總體上低于技術效率改善。

上述結論為優化區域協同發展政策設計、推動要素自由流動和高效配置提供了經驗證據。據此,提出如下政策建議:

第一,加大區域協同發展政策的實施力度,探索突破行政區域界限的全域要素流動。當前京津冀協同發展正向深度、廣度拓展,對要素流動與配置的促進作用較為明顯,近期要積極創造條件,在保持經濟領域合作穩定向好的同時,以更大力度實施服務協同型和管理協同型政策,創設要素自主有序流動的良好制度環境,構建適宜市場經濟的要素長效配置機制,助力京津冀世界級城市群格局早日實現。要注重發揮城市群、都市圈的聯動作用,將京津冀協同發展積累的制度創新成果復制推廣到其他區域,以交通一體化、產業轉移升級為優先領域,以市場一體化、行政管理協同、公共服務一體化為改革重點,進而以規劃一體化為實現手段改變生產要素的流動配置模式。這是較為現實的選擇,對于構筑連接大中小城市的發達要素網絡、提高城市群整體的資源配置效率具有重要作用。

第二,注重因城施策,增強區域協同發展政策的要素流動效應。京津冀區域發展不平衡,“普惠化”的區域政策易導致協同發展動力不足,下一步區域協同發展政策的調整,應探索縮小政策單元的實施方式,解決后發城市的執行有效性問題。一方面,要在區域互助和利益協調機制上有所突破,培育一批功能定位明確的次級中心城市作為協同發展的戰略腹地,以分流涌往先發城市的各類要素,引導經濟發展能量次第輻射到后發城市;另一方面,上級政府應督促后發城市轉變“等靠要”的觀念,在重大區域合作方面給予其先行先試的權利,但更重要的是,要指導這類城市拓展市場空間、提高科技水平、完善基礎設施,激勵地方政府以更強的執行力實現要素流動目標,以更快的速度融入區域一體化格局。

第三,依托區域協同機制創新提升城市全要素生產率。資源配置優化、規模報酬遞增、前沿技術進步是促進城市全要素生產率增長的三條路徑,應啟動協同發展區域可持續的自我發展,形成以效率提升為核心的區域經濟增長模式。首先,區域協同發展政策對前沿技術進步的積極影響仍有較大提升空間,應推進協同創新共同體建設,加大對科技園區合作的政策支持,構建多元主體參與的創新關聯網絡,整合區域創新資源,加速推動前沿技術創新。其次,加快構建要素市場一體化機制,清除城市群內部的市場壁壘,疏通要素配置通道,促進跨地區、跨行業的資源配置優化。最后,持續深化地區專業化分工與產業價值鏈分解。中心城市應推動先進制造業、生產性服務業等產業的集群化發展,并將成熟和衰退期企業遷移至后發城市,帶動生產要素在特定優勢區的動態集聚,實現城市群全域的規模報酬遞增和全要素生產率增長。

參考文獻

[1]毛漢英.京津冀協同發展的機制創新與區域政策研究[J].地理科學進展,2017(1):2-14.

[2]方創琳.京津冀城市群一體化發展的戰略選擇[J].改革,2017(5):54-63.

[3]RANDOLPH R. Regional development policies and the challenge to reduce spatial inequalities in Brazil[J]. Area Development and Policy, 2019, 4(3): 271-283.

[4]SAUNAVAARA J. The role of international development strategies in making regional development policies: Hokkaido as a case study[J]. Urbani Izziv, 2017, 28(2): 122-135.

[5]袁茜,吳利華,張平.長江經濟帶一體化發展與高技術產業研發效率[J].數量經濟技術經濟研究,2019(4):45-60.

[6]盧新海,陳丹玲,匡兵.區域一體化背景下城市土地利用效率指標體系設計及區域差異——以長江中游城市群為例[J].中國人口·資源與環境,2018(7):102-110.

[7]王郁,趙一航.區域協同發展政策能否提高公共服務供給效率?——以京津冀地區為例的研究[J].中國人口·資源與環境,2020(8):100-109.

[8]白永亮,石磊,黨彥龍.長江中游城市群空間集聚與擴散——基于31個城市18個行業的勞動力要素流動檢驗[J].經濟地理,2016(11):38-46.

[9]王逸舟,王海軍,張彬,等.基于多維要素流視角的城市群網絡結構及影響因素分析——以武漢城市圈為例[J].經濟地理,2021(6):68-76.

[10]孫久文,姚鵬.京津冀產業空間轉移、地區專業化與協同發展——基于新經濟地理學的分析框架[J].南開學報(哲學社會科學版),2015(1):81-89.

[11]卞元超,吳利華,白俊紅.高鐵開通、要素流動與區域經濟差距[J].財貿經濟,2018(6):147-161.

[12]吳青山,吳玉鳴,郭琳.區域一體化是否改善了勞動力錯配——來自長三角擴容準自然實驗的證據[J].南方經濟,2021(6):51-67.

[13]王必達,蘇婧.要素自由流動能實現區域協調發展嗎——基于“協調性集聚”的理論假說與實證檢驗[J].財貿經濟,2020(4):129-143.

[14]李雪松,張雨迪,孫博文.區域一體化促進了經濟增長效率嗎?——基于長江經濟帶的實證分析[J].中國人口·資源與環境,2017(1):10-19.

[15]黃文,張羽瑤.區域一體化戰略影響了中國城市經濟高質量發展嗎?——基于長江經濟帶城市群的實證考察[J].產業經濟研究,2019(6):14-26.

[16]叢屹,王焱.協同發展、合作治理、困境擺脫與京津冀體制機制創新[J].改革,2014(6):75-81.

[17]張亞明,劉海鷗.協同創新博弈觀的京津冀科技資源共享模型與策略[J].中國科技論壇,2014(1):34-41.

[18]周京奎.京津冀協同發展的全局戰略意義[J].人民論壇·學術前沿,2016(4):40-50.

[19]孫瑜康,李國平.京津冀協同創新水平評價及提升對策研究[J].地理科學進展,2017(1):78-86.

[20]崔民選,閻志.基于供給側結構性改革的京津冀空間發展戰略研究[J].區域經濟評論,2016(5):60-68.

[21]孫久文.京津冀協同發展的目標、任務與實施路徑[J].經濟社會體制比較,2016(3):5-9.

[22]劉治彥,周立群,孫久文,等.推動京津冀協同發展[J].改革,2015(8):5-28.

[23]張麗莉.跨域治理:京津冀社會管理協同發展的新趨勢[J].河北學刊,2018(2):163-168.

[24]趙濤,張智,梁上坤.數字經濟、創業活躍度與高質量發展——來自中國城市的經驗證據[J].管理世界,2020(10):65-76.

[25]黃群慧,余泳澤,張松林.互聯網發展與制造業生產率提升:內在機制與中國經驗[J].中國工業經濟,2019(8):5-23.

[26]王鉞,劉秉鐮.創新要素的流動為何如此重要?——基于全要素生產率的視角[J].中國軟科學,2017(8):91-101.

[27]BECK T, LEVINE R, LEVKOV A. Big bad banks? The winners and losers from bank deregulation in the United States[J]. Journal of Finance, 2010, 65(5): 1637-1667.

[28]WANG J. The economic impact of special economic zones: evidence from Chinese municipalities[J]. Journal of Development Economics, 2013(101): 133-147.

[29]劉乃全,吳友.長三角擴容能促進區域經濟共同增長嗎[J].中國工業經濟,2017(6):79-97.