職場非正式領導力涌現:概念與測量

柳 波 高日光

(1 江西農業大學外語學院,南昌 330045;2 江西財經大學工商管理學院,南昌 330032)

1 引言

早在20 世紀90年代, 有人用不穩定性(volatile)、不確定性(uncertain)、復雜性(complex)和模糊性(ambiguous)四個單詞的首字母為縮寫提出了VUCA 的概念。 隨著VUCA 時代的到來,組織面臨的競爭環境瞬息萬變。為適應不斷變化的環境,獲得持續的競爭優勢, 組織需要員工在即便不是正式領導的情況下, 也能展現出一定的領導力(Schaubroeck et al., 2021)。 職場中的個體,在沒有正式職權的情況下, 仍被不少于一位的團隊成員視為展現了領導般的影響力, 即視為領導力涌現(Hanna et al., 2021)。

研究表明, 職場中的這些自發涌現的非正式領導力,對員工的個體績效(Porath et al., 2015)與創新行為(彭正龍等, 2011)有積極影響,對提升團隊績效、加深團隊信任(Cogliser et al., 2012;Wellman et al., 2019)、協調團隊行動(Gerpott et al., 2019)均有正向作用。 因此, 研究不確定環境下領導力涌現,無論是對于員工個人提升工作表現、釋放創新潛力、促進職業發展,還是對于企業增強適應力、實現可持續發展都具有深遠的現實意義。 雖然已有學者對領導力涌現進行過梳理(蒿坡等, 2017; Badura et al., 2021; Hanna et al., 2021), 但現有的文獻梳理只是對領導力涌現的相關研究進行了初步的描述性介紹,未對領導力涌現概念的發展脈絡、測量方式間的差異對比進行系統性梳理。 如果不了解概念的發展脈絡,就難以整合現有的研究成果;不清楚各測量方式間的差異, 就難以準確地解讀現有的研究發現(Badura et al., 2021)。 有鑒于此,本文擬從概念與測量這兩個方面對職場中非正式領導力涌現的現有研究進行梳理和評析, 以幫助國內學者更好地理解這一概念,更有針對性地選擇測量方式,更為深入地推進這一研究主題的本土化發展。

2 何為領導力涌現?

2.1 領導力涌現研究的發端

領導力涌現的研究源于20 世紀50年代初對無領導小組討論的探索(Bass & Coates, 1952)。 領導力涌現的 “雛形”——“涌現型領導力”(emergent leadership) 這一術語始見于20 世紀50年代末60年代初(Crockett, 1955)。到20 世紀60年代,“領導力涌現”(leadership emergence)才首次登場。 20 世紀70年代出現了諸如 “涌現型領導者”(emergent leader)、“領導者涌現”(leader emergence)、“領導力的涌現”(emergence of leadership)等表述。 直到20世紀90年代,“領導力涌現”才逐漸取代其它術語成為最常使用的表述(Garland & Beard, 1979; Rice& Chemers, 1973; Rosen et al., 1976)。盡管領導力涌現有諸多不同的表述, 但現有的大多數文獻將這些表述視為相同構念(Paunova, 2015)。

2.2 領導力涌現的概念及特征

2.2.1 領導力涌現的概念

從現有文獻看, 學者們對領導力涌現的界定呈現出一定的差異, 主要體現在行為觀與過程觀的分歧上。

行為學派主要從涌現的領導者所表現出的行為進行界定。 譬如,Spark,Stansmore 和O’Connor(2018)認為,當個體表現出為團隊成員提供支持與動力的行為時, 該個體被視為領導力涌現;Zhang,Waldman 和Wang(2012)認為,當團隊中有個體表現出為團隊設立目標、指引團隊達成目標,或協調戰略任務等行為時, 說明該團隊有非正式領導者涌現出來。

過程學派主要從涌現的過程進行界定。 如Acton 等(2019)認為,領導力涌現是指,在團隊成員深層認知與感知共同驅動的多水平交互過程中, 逐漸在群體層面形成的領導與下屬的交互模式(Acton et al., 2019)。 此定義闡明了領導力涌現的三大特性:動態性、交互性以及多水平性。 其中,動態性是指, 領導力涌現始于團隊成員對于領導原型的深層認知, 并通過團隊成員間的互動將此深層認知與感知到的個體領導特征進行匹配, 從而做出是否將該個體視為領導的判斷;交互性是指,領導力涌現以團隊成員的人際交互為基礎, 通過反復的交互過程形成較為穩定的領導與下屬的交互模式; 多水平性是指,領導力涌現須經歷三個水平的激活過程。首先是在個體水平激活自我圖式, 即個體在自我圖式中認可自身領導者的身份; 其次是在對偶水平激活關系身份, 即個體接受自身的領導者身份以及追隨者感知到該個體的領導者身份, 同時追隨者接受自身的追隨者身份以及對方的領導者身份; 最后是在團隊水平激活社會身份, 即團隊中的其他個體對焦點個體領導力的感知, 以及對焦點個體以外個體的追隨力的感知(Acton et al., 2019)。

2.2.2 領導力涌現的核心特征

雖然學者們對領導力涌現的界定存在著行為觀與過程觀之爭,但是學界就領導力涌現在影響方向、分析水平, 以及時間屬性這三方面的核心特征已達成共識(Hanna et al., 2021)。第一,影響方向。自上而下的縱向領導力源于正式職權, 而領導力涌現是一種基于同伴感知, 并通過同伴賦予而獲得的側向影響力 (Gerpott et al., 2019; McClean et al.,2018)。第二,分析層面。盡管團隊中可能有一位以上的個體涌現為領導者(Bales & Slate, 1955),但領導力涌現始終是發生在個體層面的現象, 且通過個體涌現的領導力而非團隊層面的領導力側向影響同伴。第三,時間屬性。 領導力涌現可能發生于團隊生命周期的任何階段, 且持續時間長短不一(Gerpott et al., 2019)。 涌現的個體與領導力持續的時間長短均會隨情境的改變而改變。譬如,在當前任務情境下某個體涌現出的領導力可能隨著任務類型的改變而被其他個體涌現的領導力所取代。因此,一個團隊可能出現多次領導力涌現,既可能是同一個體涌現,也可能是不同個體涌現 (DeRue & Ashforth,2010)。

2.3 領導力涌現與相關概念的辨析

第一,與共享型領導力(shared leadership)的異同。 共享型領導力是一種由于多位團隊成員發揮領導作用或參與團隊領導職能而涌現的團隊屬性(Hoch & Dulebohn, 2017)。 共享型領導力與領導力涌現在影響方向與時間屬性方面存在相同之處,即兩者均為源于團隊成員的側向影響力, 且發揮領導作用的個體與發揮作用的持續時間不會一成不變(Hoch & Dulebohn, 2017)。 兩者最大的不同之處在于,共享型領導力是發生在團隊層面的現象,側重于團隊成員之間的相互影響; 而領導力涌現是發生在個體層面的現象, 側重于焦點個體對同伴的影響(Hanna et al., 2021; Hoch & Dulebohn, 2017)。

第二,與自我領導力(self-leadership)的異同。自我領導力是個體通過采用一套認知與行為策略影響自己實現目標的過程(Stewart et al., 2019)。 自我領導力與領導力涌現的相同之處在于兩者均發生在個體層面, 不過前者側重于個體對自身行為的影響,而后者側重于個體對同伴的側向影響。 此外,自我領導力還可發生于團隊層面, 即團隊自我領導力(team self-leadership), 強調團隊自行決定工作策略、標準與過程以實現團隊目標的能力(Stewart et al., 2019)。

第三,與領導力認可(leadership endorsement)的異同。 領導力認可是指下屬在多大程度上愿意將領導力賦予現在或將來的領導者(van Kleef et al.,2021)。領導力認可與領導力涌現的相同之處在于兩者均發生在個體層面, 但前者強調追隨者通過為焦點個體投票或積極評價焦點個體工作表現的方式,單方面地、 主動地將領導力賦予給焦點個體(van Kleef et al., 2021), 而后者則不僅僅強調追隨者,而是同時關注焦點個體與同伴在社會互動過程中逐漸完成領導者與追隨者身份的社會建構過程(Acton et al., 2019); 前者一般指認可團隊中某單一個體的領導力,而后者不限于單一個體;前者既可指對非正式領導力的認可,也可指對正式領導力的認可,而后者多強調非正式領導力 (Hanna et al., 2021;Ulrich et al., 2009)。

3 如何測量領導力涌現?

現有文獻中領導力涌現的測量方式多種多樣,尚未統一。 下文將從測量方法與測量主體兩個維度對領導力涌現的測量進行分類與梳理。

3.1 測量方法

領導力涌現的測量方法大體可分為心理測量法、社會關系測量法與編碼評分法。

3.1.1 心理測量法

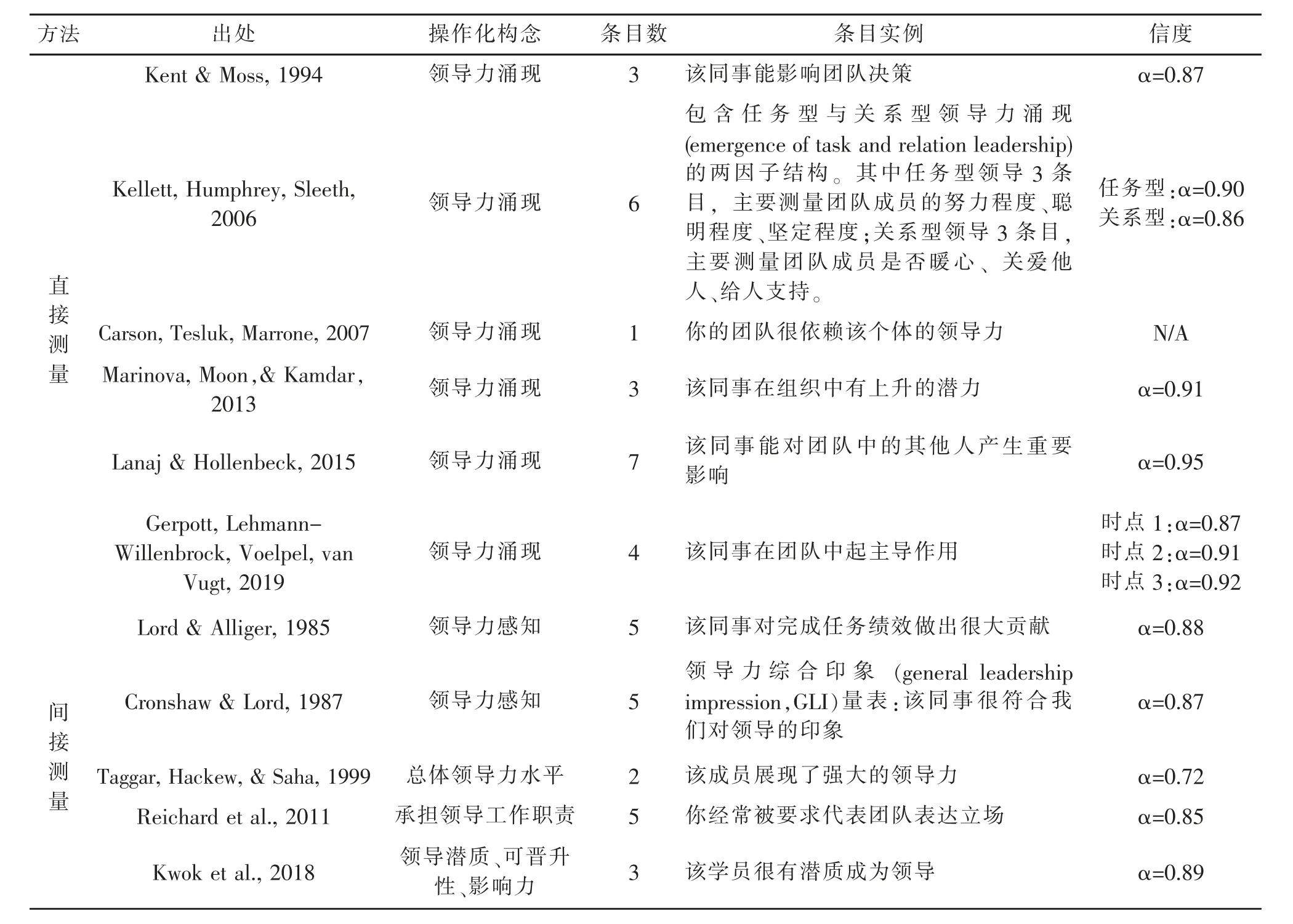

心理測量法(psychometric measurement)是指,采用標準化的量表(如李克特式量表)測量個性、態度、能力等個體心理特征的方法(Coaley, 2014)。 領導力涌現的測量量表較多,主要量表見表1。 由表1可知, 領導力涌現的心理測量法可以分為直接測量與間接測量。

表1 領導力涌現測量常用量表

(1)直接測量。直接測量是將領導力涌現作為因變量直接進行測量,如Lanaj 和Hollenbeck(2015)在研究中采用7 條目量表測量個體領導力涌現的得分。

(2)間接測量。間接測量則是借用其他構念的量表對領導力涌現進行間接的測量。 領導力涌現常被操作化為領導力感知 (Cronshaw & Lord, 1987;Zhang et al., 2020),承擔領導工作職責(Steele &Day, 2020),領導潛質、可晉升性、影響力(Kwok et al., 2018)等。 其中,領導力感知是學者們最常采用的替代構念,而由Cronshaw 與Lord(1987)開發的五點式領導力感知量表得到了較為廣泛的應用(Cook et al., 2019; Foti & Hauenstein, 2007; Ho et al., 2012; Zaccaro et al., 1991)。間接測量法在研究不同類型領導風格的涌現現象時尤為常見。 學者們在測量時往往采用相應的領導力風格量表, 或根據研究問題對相應量表進行改編或縮減。 如張少峰等(2020)在探討團隊信任對威權型領導力涌現的作用機制時,借鑒了鄭伯塤等(2000)提出的威權型領導量表中的4 個條目, 對威權型領導力涌現進行測量。 Flynn,Smither 和Walker(2016)在探討服務型領導力涌現的前因研究中, 采用了服務型領導量表測量服務型領導力感知。 也有學者根據研究問題自行編制量表, 對相應的領導力風格進行測量,如Kakkar 與Sivanathan(2017)在研究經濟形勢的不確定性如何影響支配型領導力涌現時, 編制了1 條目的五點式量表來測量選民對支配型領導的偏愛,以此作為支配型領導力涌現的間接指標。

3.1.2 社會關系測量法

由于心理測量法主要關注團隊中個體的感知、態度、能力等,缺少對團隊間人際互動的關注。 有學者指出,領導力是在人際互動過程中涌現出來的,因而人際互動性(即交互性)是領導力涌現的一個重要特征 (Acton et al., 2019)。 社會關系測量法(sociometric measurement)就是一種能夠捕捉人際互動關系的測量方法,它通過輪詢設計(round-robin design) 讓團隊中的每位成員基于一個或多個特定的標準評價團隊中的其他成員, 以此來測量團隊成員間積極與消極的關系紐帶(Cillessen, 2009)。 由于社會關系測量法主要關注人際關系與人際互動,通過個體與他人的關系來定義個體,因此,該方法與領導力涌現的內涵高度契合, 在領導力涌現的研究中得到了廣泛的應用。 社會關系測量法在具體應用于領導力涌現的測量過程中還可細分為選舉法或提名法、排序法。

(1) 選舉法或提名法。 這是一種通過選舉程序(或提名)識別涌現的領導者的方法。 研究者讓團隊成員選出對團隊最有影響力的個體, 被選次數最多的個體被視為涌現出的領導者 (Kalish & Luria,2016)。 不過Neubert 和Taggar(2004)認為此法并不準確,因為每個個體都具備領導力相關特質,并時不時地表現出領導行為,只是由于個體間存在差異,有些個體相比于他人表現出更多的領導行為或更為頻繁地表現出領導行為。為了更好地體現這些信息,有學者采用次數加總法來為領導力涌現賦值,如Schock 等(2019)將個體被同伴或團隊成員提名為領導者的次數作為反映個體領導力涌現的指標。 也有學者采用比率法(Neubert & Taggar,2004),即在研究中首先讓團隊成員回答在團隊中是否有某位成員涌現為領導者,如果有則請他/她寫下這位成員的姓名。 然后用個體被視為涌現出的領導者的次數除以團隊總人數,得到個體領導力涌現的得分。

次數加總法和比率法是選舉法的延伸, 但這兩種方法與選舉法最大的不同在于, 選舉法將領導力涌現處理為二分類變量, 而次數加總法和比率法則將其處理為連續變量。 這種處理方法在一定程度上反映了個體間領導力涌現程度的差異, 更全面地展示了涌現的狀態, 彌補了二分類處理法信息不完整的不足。 次數加總法和比率法雖然都是將領導力涌現處理為連續變量, 但比率法比次數加總法提供的信息更為豐富, 因為它不僅反映了團隊成員的一致性(Neubert & Taggar, 2004)、團隊成員對焦點個體的支持程度(Wolff et al., 2002),還使領導力涌現的得分不受團隊規模的影響(Luria & Weinstein,2014)。

(2)排序法。此方法是通過分析人際選擇模式識別出團隊中涌現的領導者(Yoo & Alavi, 2004),即要求團隊成員按自己的偏好對領導者排序, 個體領導力涌現的得分可通過將個體被排為第一的次數除以總人數獲得(McClean et al., 2018),也可將被排次序加總, 再按得分高低進行判斷 (Riggio et al.,2003)。 排序法作為一種社會關系測量法,與心理測量法中的評分相比最大的優勢在于可降低評分者效應(rater effect,即評分者在多大程度上將他人視為領導者)(Zaccaro et al., 1991)。 此外,心理測量法中的評分方式很有可能出現團隊中的成員分數不相上下的情況,這難以體現成員間的差異,使研究者不易確定團隊中的哪位成員穩定地表現出了強于他人的影響力(McClean et al., 2018)。

3.1.3 編碼評分法

雖然社會關系測量法通過分析人際選擇模式可以快速識別團隊中涌現的領導者, 但由于可能受到社會贊許的影響, 該方法的功效在一定程度上受到質疑(Yoo & Alavi, 2004)。 為減少主觀偏差,學者們開始采用編碼評分法進行測量。 編碼評分法(coding) 主要是根據具體的研究問題設定編碼標準,并請受過專業訓練的人員按編碼標準進行編碼,在此基礎上為所研究的變量賦值。 在領導力涌現的研究中, 研究者要求觀察者按事先確定的編碼系統對觀察到的團隊成員的行為與互動模式進行編碼。如Foti 和Hauenstein(2007)為了驗證個體特征組合對領導力涌現的影響, 在研究中首先確立涌現的標準,即五個行為維度(肯定貢獻、弄清形勢、開發想法、推動進程與影響他人),然后由經過訓練的觀察者基于此標準對觀察到的行為進行編碼, 最后將編碼后產生的次數轉化為五點量表的評分:1 代表沒有此行為,5 代表此行為出現了不少于10 次。 編碼法適用于易觀察到的行為或現象。另外,在使用此法時須保證觀察者受過專業訓練以確保觀察者的評分信度。

3.2 測量主體

領導力涌現的測量主體可以分為三類: 個體自己、同伴、觀察者。

(1)個體自評。個體自評來自于團隊中所有成員的自我報告。 Acton 等(2019)指出,個體涌現為領導者的先決條件為, 該焦點個體的自我圖式中將自己視為領導者。不過,僅在個體自我圖式中認定自己的領導者身份不足以確立該個體在團隊中的領導者身份,該身份的確立還依賴于同伴的感知,這就導致自評獲得的信息不夠準確, 并且自評難以擺脫社會贊許偏差的局限性。

(2) 同伴評。 同伴評多采用輪詢設計 (roundrobin design)(Gerpott et al., 2019; Kwok et al.,2018)。 該設計最早由Gleason 與Halperin(1975)提出,是一種常用于小團體(不少于3 人)研究的設計(Kenny, 1994)。 該設計讓團隊的每位成員給其他所有與之互動的成員打分 (Warner et al., 1979),最后的數據結果由多組互動評價數據組成(郭素然,伍新春, 2012)。輪詢設計非常適用于研究個體感知(Warner et al., 1979)。 從領導力涌現的過程可知,個體是否涌現為領導者很大程度上取決于團隊中其他個體的感知, 因而采用此法測量領導力涌現十分恰當。此外,個體對他人領導力涌現進行評分受到三個因素的影響: 該個體在多大程度上把他人視為領導者(rater effect)、他人在多大程度上把該個體視為領導者(ratee effect),以及評分者與被評分者之間的關系(relationship effect)(Zaccaro et al., 1991)。采用此法可使評分既體現個體差異, 又體現互動同伴對彼此行為的影響(Warner & Kenny, 1979),因而可獲得較自我感知更可靠、更完整的信息。 然而,此設計由于對參與者要求較多, 不太適用于規模較大的團隊。

(3)觀察者評。觀察者評分主要是通過讓觀察者觀察團隊成員的行為與互動模式, 按事先確定的編碼系統進行編碼, 最終得到每名被試的領導力涌現得分。觀察者大多為獨立于參與者的第三方,也有學者在研究中讓正式領導作為觀察者 (Marinova et al., 2013) 來評價每名員工成為一名有效領導者潛力的大小, 還有學者在研究中同時納入多種類型觀察者,如Liu 等(2019)研究中的觀察者既有被試的父母也有被試的老師。 在以往研究中有很多學者采用幾種測量主體相結合的方式進行測量, 如將自評與他評相結合(Li et al., 2015),將同伴評與觀察者評相結合(Walter et al., 2012),甚至將自評、同伴評與觀察者評相結合(Foti & Hauenstein, 2007)。

一般而言, 心理測量法可選的測量主體比較豐富,可在自評、同伴評、觀察者評之間進行搭配組合,社會關系測量法的測量主體多限于同伴, 而編碼評分法多采用觀察者評。

4 總結

盡管學者們對領導力涌現已進行了頗具價值的探索(Badura et al., 2021),但本文基于上文梳理發現, 現有研究還有諸多不足有待未來研究繼續完善。

首先,領導力涌現雖不是一個新概念,但從現有研究來看, 學者們對領導力涌現是什么尚未達成共識。目前,學界主要從行為與過程兩個視角來界定領導力涌現 (Zhang et al., 2012; Acton et al.,2019)。 從行為界定領導力涌現有較強的實操性,有助于學者們將此構念進行操作化處理。然而,由于行為并非是決定領導力涌現的近端因素 (Badura et al., 2021),僅以某些特定的行為作為判斷領導力涌現的依據, 就難免導致該構念的操作化處理缺乏系統性。因此,本文認為從過程視角理解領導力涌現更為全面與準確, 有利于學者們深入挖掘領導力涌現的影響因素,揭示影響過程,探索影響后效。

其次,概念界定不清導致測量方面也存在問題。第一,直接測量量表不統一、差異較大,且多未經過嚴格的測量學檢驗;第二,采用其他構念的量表間接測量領導力涌現, 雖可以使測量更適用于各自的研究情境,但由于替代構念繁多,易造成構念內涵混淆不清;第三,針對不同風格領導力涌現的測量,雖反映了各種領導力風格的內涵, 但并未體現涌現的特征,導致測量顧此失彼。 由此可見,盡管間接測量使用較廣,但并非萬全之策。未來研究一方面應基于領導力涌現的概念內涵,開發信效度良好的獨立量表,使該構念操作化更加統一、 清晰、 合理并更具普適性; 另一方面應考慮在同一項研究中采用多個量表測量領導力涌現以確保結果的穩健性。

第三, 領導力涌現的概念與測量存在不匹配的情況。這種不匹配主要體現在概念與測量主體、測量內容、測量范圍的不匹配三個方面。 首先,無論是從行為視角還是過程視角對領導力涌現的概念進行界定,有一點是需要明確的,即領導力涌現是建立在同伴感知的基礎上的(Hanna et al., 2021)。個體是否涌現為領導者取決于該個體在同伴的感知中是否有強于他人的領導力。然而,以往的實證研究不乏采用自評與上司評(即觀察者評)的方法來測量領導力涌現 (Bracht et al., 2021; Marinova & Kamdar,2013);其次,領導力涌現是個體即使沒有正式職權,仍能被其同伴感知到領導力的情形, 因此不能將領導力涌現等同于成為領導者。 而現有實證研究也存在將領導力涌現操作化為擔任領導職務的情況(Liu et al., 2019);最后,領導力涌現不局限于團隊中單一個體的涌現(Bales & Slate, 1955),而部分采用選舉法或提名法的研究僅要求參與者選出一位涌現的領導者(Kalish & Luria,2016),這顯然有悖于領導力涌現的內涵。 這三種不匹配使領導力涌現的現狀難以真實、完整地呈現出來,導致學界對分析結果與研究結論難以達成必要的共識。 未來研究應確保領導力涌現的測量主體、測量內容、測量范圍與領導力涌現的概念內涵相一致, 即應采用輪詢設計以同伴為測量主體,以非正式領導力為測量的內容,不限定涌現的對象為團隊中的單一個體。