現代主義美學視域下的中國作者電影敘事研究

姚婉莉

電影自1896年傳入中國,對當時處于半殖民地半封建社會的中國起到了良好的啟蒙作用。20世紀二三十年代的電影,已然具有現代性的特征。劇作家洪深對好萊塢電影情節模式的引入,直接推動了中國電影的現代化。英國劇作家王爾德的唯美主義中,“為藝術而藝術”的主張直接影響了中國電影早期劇作,促使中國在當時形成了一種“蝴蝶鴛鴦派”的藝術綱領,雖然它最終被左翼電影人摒棄,但也在社會上引起了大眾對現代主義美學中的“原樂”[1]的討論。

“電影的現代性與后現代性很難界定,因為說來說去整個電影藝術都是現代性的。”[2]窺一斑而知全貌,本文選擇用姜文、李旭和萬瑪才旦三位中國藝術電影代表人物的經典作品來談中國電影中的現代性,是因為他們的作品登上過世界舞臺,在全球經濟一體化的大趨勢下與世界電影的現代性保持同步,在全國是較為優秀的電影人。萬瑪才旦的《撞死了一只羊》(2018)獲得第75屆威尼斯國際電影節地平線單元最佳劇本獎;姜文的《鬼子來了》(2000)獲第53屆戛納電影節評審團大獎;李旭的《傍晚向日葵》(2021)入圍了第8屆麥德林國際電影節并提名主競賽單元。本文根據黑格爾的藝術史舊模式,將電影史分為:原始期、經典期、現代期和后現代期。文章重點談論的是中國作者電影跨越現代性至后現代性的“創造主權主體的敘述”,“作者電影中的現實主義”的“精神分析和互文本性”。

一、現代主義美學視域下創造主權主體的敘述

(一)題材中的“主權主體”

現代性的核心是“主體的發明”,17世紀笛卡爾提出了“我思故我在”的主題;18世紀出現了純粹的“我思”,支撐主體的“我思”推廣到各個領域;在后來的啟蒙運動中,“理性崇拜”的思想又推廣到倫理、人口流動、勞動生產等方方面面,啟蒙人們用理性的方式理解世界。后來的電影中故事的原型延用法國戲劇理論家喬治·普爾梯的三十六種情節模式,[3]其中涉及到了現代主義“主權主體”中寫人的情節模式:“壯舉”和“不幸”。隨著后結構主義(后現代主義)的到來,敘事中增加了“心理歷程”和“幻覺空間”的情節模式。

李旭拍攝的《傍晚向日葵》,講述了身患絕癥的主人公徐曼芳拒絕化療,從城市重返亡夫曾經插隊的農村,最后內心被治愈的過程。徐曼芳外表堅強,內心脆弱,潛意識里一直在尋找活下去的理由。影片情節主線是徐曼芳的心理歷程,副線是“徐曼芳和皮影藝人李有才的情感關系”,充滿人道主義情懷,體現出人物復雜的內心情感。主人公懷疑自己是不是成了社會的累贅,想確認當年的信仰價值,一直在找尋自己的意義,故事涉及如何看待生死的人類終極問題。影片因為對靈魂的拷問而充滿哲學氣息。“電影跨界”受到現代主義“文學跨界”影響,“有很多現代主義作家、小說家和詩人從事批評和理論工作,”[4]也有很多電影導演有著哲學家的氣質。

萬瑪才旦導演的《撞死了一只羊》也描述了人生之苦,情節主題是主人公金巴的“不幸”。故事沒有過多地展現主人公金巴的前史,而是在劇情的發展中自然流露。長途司機金巴因為妻子過世且他不能好好地照顧孩子覺得自己有“罪”,對此感到焦慮、內疚,覺得自己不稱職。于是他在痛苦的糾結與掙扎中,無意間撞死了一只羊。此處的“羊”另有所指,其實指代的是“女兒”。金巴站在被害者的角度上覺得羊得報仇,他停車拉上一位不速之客,這康巴漢子要去復仇,此時這位復仇者成了連接司機和被害者的紐帶。但康巴漢子因為人性的光輝而放棄復仇,司機金巴則在夢中代替康巴漢子殺了壞人,其實是殺了“自己”,完成了復仇。

姜文導演的《一步之遙》(2014)講述了主人公馬走日的“不幸”。軍閥混戰時期,社會動亂,人心不古。馬走日惹上官司后又遭到朋友項飛田陷害,軍閥的女兒武六愛上馬走日并試圖救他,但他還是被打死了。不幸都是自己造成的,馬走日太過狂傲,沒有把對方放在眼里,最后只好自食惡果。

《鬼子來了》講述了農民馬大三不愿意殺日本俘虜,對人性抱有希望,最后卻被日本俘虜所殺的故事。情節主題是人的“不幸”。無獨有偶,與《一步之遙》在創作手法上如出一轍,命運的“不幸”都是自己造成的。馬大三是一個有著婦人之仁的軟弱、善良的中國農民,最終也會因為自己的愚善受到懲罰。影片對歷史和戰爭進行了反思,反映了中國社會的積貧積弱和文化的落后,批判了封建儒家思想的愚昧。

(二)題材中的情節模式

經典電影理論中的結構主義符號學試圖研究情節模式,但其只研究出了“八大組合段”。進入后現代時期,情節模式向著三個方向發展:女權主義、精神分析和意識形態,且這三種模式具有互文性。

“電影是典型的大眾傳媒,是‘第七藝術,是現代性的本質,但它的大眾吸引力與現代主義并不一致。現代主義在所有的領域——小說、詩歌、繪畫,甚至音樂領域都顛覆了‘現實主義,這樣一來,就使藝術變得更加隱晦和難懂,從而限制了藝術的吸引力。”[5]有些電影的商業模式卻恰恰相反。比如阿爾弗雷德·希區柯克的電影,讓·雷諾阿、劉別謙、德萊葉、雷內·克萊爾、馬塞爾·科爾內、格奧爾格·帕布斯特和布列松等導演的藝術電影,這些電影藝術家仍屬于流行的主流電影人。本文列舉的幾部中國作者電影也都具有社會推動力,不僅受到國內觀眾的普遍喜愛,而且還登上了國際舞臺,原因之一就是其運用的情節模式,是一種結構經驗的重復模擬。

李旭執導的《傍晚向日葵》,其情節主線是藝術電影常用的“心理歷程”,表現主人公在命運及社會生活中受傾軋的過程,比較晦澀難懂,需要具備一定的生活積淀和文化品位才能理解。情節副線是商業性比較強的模式,在影片中是“兩個人的情感關系”。情節副線的結構為開端、發展、高潮、結尾,即開端:兩個人的沖突(主人公跟老漢彼此不喜歡)→發展:兩個人和好(互相逐漸了解)→高潮:情感高潮視覺化(老漢給主人公演皮影)→結尾:分手(主人公回城)。

萬瑪才旦執導的《撞死了一只羊》,其情節主線是“不幸”,情節副線是“釋謎”。“釋謎”是最受歡迎的商業模式之一,經常被用在偵探破案的電影中。它的情節副線的結構是開端:發生了什么事情(康巴漢子有沒有殺人)→發展:往相反的方向誘導觀眾(康巴漢子確實出現了)→高潮:水落石出(康巴漢子沒有殺人)→結局:司機殺人。這種“幻覺空間”的故事,被很多藝術性兼具商業性的導演青睞,比如科恩兄弟的《巴頓·芬克》(1991);大衛·林奇的《穆赫蘭道》(2001)、斯科塞斯的《禁閉島》(2010)、弗羅萊恩·澤勒的《困在時間里的父親》(2020)等作品都運用了這種模式。

姜文導演的《讓子彈飛》(2010)情節主線是山匪的“壯舉”。山匪張牧之搶了個當縣長的官,但他沒有借機搜刮百姓而是打劫了資本家大地主的錢分給了百姓。情節副線是“兩個人的情感關系”。懷才不遇、膽大有擔當、老想干大事的山匪張牧之與膽小、唯利是圖、謊話連篇的原縣長馬邦德之間的關系,充滿了戲劇性與詼諧戲謔的氛圍。《一步之遙》情節主線是人的“不幸”,情節副線是馬走日和項飛田的情感關系,兩人曾經是情同手足的伙伴:馬走日忠肝義膽、見義勇為;項飛田兩面三刀、陰奉陽違,最后兩人因為利益分道揚鑣。《邪不壓正》(2018)情節主線是復仇,小男孩李天然的師傅被日本人根本一郎和漢奸朱潛龍所殺,多年后在抗日民間組織的幫助下終于實現了復仇。影片同樣是開端、發展、高潮、結尾的結構。復仇模式是最具有商業性的類型,在現代主義中保留了經典。以上作者的電影,其結構無一不是“模式”。

二、現代美學視域下作者電影中的現實主義

雖然電影本身就是現代主義的,但它受到市場機制和社會推動力的影響,不可避免地具有現實主義精神。故事是生活的比喻,帶有象征和隱喻意味,它的情節必須要吸引觀眾,使觀眾產生代入感,還要求能夠表現現實生活。比如,新現實主義派的埃里克·馮·斯特勞亨、維多利奧·德西卡和參與“道格瑪宣言”的電影導演們的作品。

“現實主義要求構建一個可以產生強烈現實效果的想象世界,但是也力求保留一定的理想化能力,以便對現實發表一些見解,而不僅僅表現短暫的現實。”[6]一般而言,完全脫離19世紀界定的現實主義去尋找新意的電影運動寥寥無幾,即使是偏離現實主義或反對現實主義的運動,也都部分遵循了符合現實或揭示現實的原則。除了社會主義現實主義和意大利新現實主義,本文主要談論匈牙利馬克思主義者捷爾吉·盧卡奇的批判現實主義和德國劇作家布萊希特對中國作者電影的影響。

《傍晚向日葵》充滿人道主義精神,記錄了一個女人治愈心靈、回歸的心理歷程。導演用抒情的長鏡頭和場面調度等視聽語言捕捉到人物復雜的情緒。罹患絕癥的徐曼芳在尋找繼續存在的意義和對自我身份的認知中學會了如何看待生死。影片具有現實意義,反映了像徐曼芳這一代人面臨老無所依的恐慌、信仰被沖擊后心靈的空虛和直面死亡時的不自覺惶恐。

姜文導演的最具批判現實主義傳統的電影是《鬼子來了》(2000),故事具有悲劇意識,主人公馬大三是當時中國農民的典型代表,影片對中日戰爭的歷史原因進行了反思,提醒國人前事不忘,后事之師,要積極改變國家形象。

《撞死了一只羊》中的故事發生在佛教圣地的西藏地區。長途司機金巴沒有怨天尤人,而是想在宗教中求得自我的解脫,但他還是沒能解脫,在他的夢中被表現了出來,成為不可解決的生存困境。“不幸”的情節模式,尤其是“幻覺空間”模式的“不幸”,主人公一般都在精神上有疾患,他們因為長期遭受社會生活和命運的傾軋而處于崩潰的邊緣。在電影中男人的“不幸”通常控訴的是社會和命運,“女人”的不幸則大都控訴封建社會的倫理道德。

《讓子彈飛》(2010)是一部充滿黑色幽默又具有魔幻現實主義風格的影片。影片用詼諧戲謔的手法表達了要殺富濟貧、消滅剝削的革命愿景,刻畫了軍閥混戰時期的兩類人,一類是有報國情懷、但懷才不遇的革命志士,如張牧之;另一類是趨利避害、唯利是圖的懦夫鼠輩如前縣長馬邦德。但導演以溫柔的目光對和馬邦德一樣在強權中低頭茍活的蕓蕓眾生表達了悲憫和同情,對山匪張牧之這類革命火種的煽動者表達了崇敬和贊美。影片運用了布萊希特現實主義間離法的表現方式,當表現民國時期政府部門跟資本家沆瀣一氣欺壓百姓以及百姓革命選邊站隊、趨利避害的丑陋人性時,影片的視聽語言以魔幻現實主義的風格間離了觀眾的當代想象。姜文的另一部作品《邪不壓正》(2018)也用了德國劇作家布萊希特的現實主義的間離法,影片用高科技還原民國時期的北京,戲說民國歷史和歷史中的人物:藍青峰是黑白兩道通吃的無黨派、反日反清的革命者、雙重間諜,但骨子里愛恨分明;學成回國要實施復仇的李天然性格莽撞、熱血,但缺少謀略;北平警察局長朱潛龍是徹頭徹尾的漢奸,反清復明的陰謀家;日寇根本一郎是偽善的小人,用中國古典文化偽裝掩護自己的心狠手辣。

三、現代美學視域下互文本性與精神分析

(一)碎片化的戲仿與拼貼

現代主義的特征之一就是文本的互換,即所謂的“互文性”。落實到敘事上就是劇情碎片化和情節的戲仿與拼貼,它是從現代主義繪畫發展而來。20世紀60年代的波普藝術可以作為戲仿與拼貼的事實例證。波德里亞宣稱:“這個處境催生了一種有別于以往的美學形式:模擬美學,而不是美與原創性的美學。”[7]現代主義將戲仿尊奉為反對規范的諷刺武器,然而后現代主義卻沉迷于拼貼,一種不帶批判鋒芒的空洞反諷形式。

《一步之遙》(2014)故事中開篇先介紹時代背景:民國初年,軍閥混戰,外國人在中國建立殖民地。影片使用黑白色調,加入二戰德國閱兵的紀錄片、上海租界日常生活景象和法國租界的紀錄片,中間再配以精心制作的演員出演的偽紀錄片,使民國時期的上海穿越時空展現在觀眾眼前。影片拼貼戲仿了前南斯拉夫導演庫斯圖里卡的《地下》(1995),制作方法如出一轍。庫斯圖里卡為表現二戰時期被德國人占領后的南斯拉夫使用了新聞紀錄片和偽紀錄片,這種拼貼方式使演員穿越回二戰時期,在風格上營造出一種黑色幽默的氣息,在節奏上造成一種酒神狂歡的怪誕情緒。

《一步之遙》中的一些滿人曾經是大清的遺老遺少,搖身一變成為民國軍閥或者新政權的統治階級,甚至有些成為黑社會。黑社會老大馬走日,他的朋友是警察頭子項飛田。軍閥的兒子武七被外國女人奚落是暴發戶,所以他想用他爸爸的軍費錢(搶來的臟錢)在社會上做點正經事情,把錢洗干凈。他找到馬走日尋求幫助,馬走日答應幫他做點事業。這一似曾相識的情節正是戲仿了美國導演科波拉《教父》(1972)的開頭。這一段是人們耳熟能詳的經典段落,甚至還出現在教科書上,講大人物如何出場,如何塑造人物營造出神秘感和懸念。

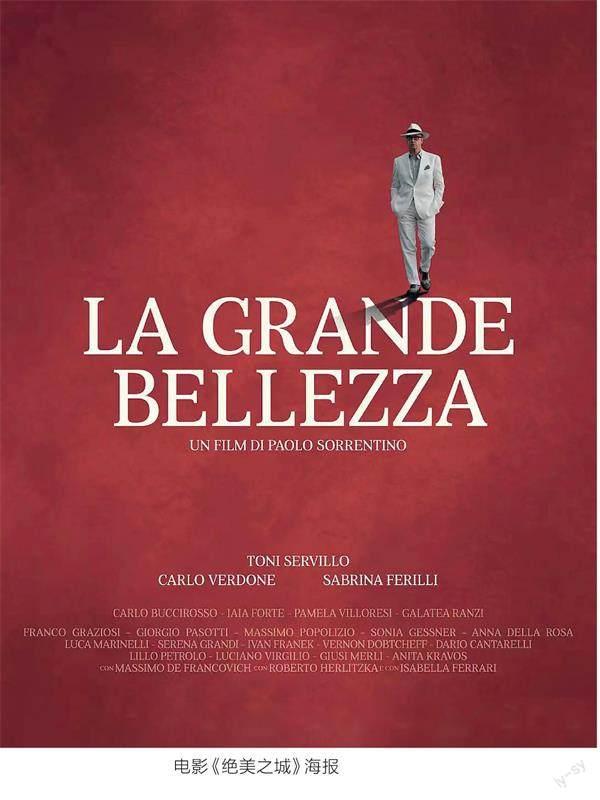

影片中馬走日幫武七辦了一場世界級的選美比賽,還有觥籌交錯的盛大晚會助興。這里戲仿的是意大利電影導演保羅·索倫蒂諾的《絕美之城》(2013)中的情節。《絕美之城》講述了主人公從對意大利上流社會醉生夢死和對物質世界的厭惡到最后幡然醒悟的過程,使人們覺得這就是現代主義下的意大利,繼而產生心理認同的過程。影片呈現出光怪陸離、浮華的上流社會狂歡景象。

馬走日和選美冠軍完顏英兩個人吸毒后開車出了車禍,在表現幻覺場景時,姜文戲仿了斯皮爾伯格的《飛向太空》(1972),用電腦技術合成了一輛高級跑車飛起來,向一輪碩大的月亮奔去的景象。

另一情節中,馬走日亡命天涯,昔日好友項飛田非但見死不救,還想殺死他。項飛田在社會上制造輿論,以警察局長的權力殺死了很多嫖客,讓娛樂業上演諷刺“嫖客”馬走日的戲劇,還讓已經鋃鐺入獄的馬走日自己演自己。這一情節造成了戲劇和電影的互文性表征。

(二)精神分裂式的“幻覺空間”

在萬瑪才旦導演的《撞死了一只羊》中,影片結構是精神分裂式的“幻覺空間”,這種模式充分演繹了“拉康的鏡像與弗洛伊德的潛意識”學說。影片如情節碎片般缺乏邏輯與因果地呈現:司機撞死了一只羊,一個康巴漢子搭車,他要去復仇,但最后司機做夢自己變成康巴漢子把仇人殺了。這只羊和康巴漢子有什么關系?羊跟司機的女兒有什么關系?影片是不是在研究“主體的語言、行動和想象性產物中無意識表意活動”?也就是說,整個故事是不是主人公的夢境?

20世紀六七十年代在西方盛行精神分析,希區柯克使用精神分析方法敘事,在電影中呈現出了別樣的現代性藝術風格。到了后現代時期,電影中開始運用拉康的鏡像學說,產生了一種“幻覺空間”模式,即“想象性表意模式”。[8]這類模式在結構中的共性就是在影片的末尾揭示出整個影片其實都是主人公的幻覺,要不是夢、要不就是精神病人的病態發作。

這些夢中的碎片就像是潛意識里的前意識,它沒有經過凝縮和移置。前意識作為睡眠的守護者將夢思禁錮在深層,阻塞了夢思進入意識的通道并保證夢者熟睡。只有那些最有能量的夢思才能通過前意識所代表的檢查機構出現在顯現層,那就是:女兒,羊和康巴漢子。這些夢思被融合并凝縮成這些表象,經過移置和二度修飾后,一只可憐的羊成了女兒的替身,而康巴漢子成為一只要復仇的羊的替身。

司機撞死了羊想要超度,表明他潛意識里對女兒有歉疚。有個康巴漢子去復仇,這時出現了第一重鏡像。康巴漢子是司機的鏡像,他們叫同一個名字,都是由寺廟上師取得名字。司機愛著自己的女兒,他為女兒打抱不平,所以康巴漢子要去復仇。

故事的情節副線是“釋謎”,司機想確認康巴漢子是否完成了復仇。在潛意識中,司機不想讓女兒憎恨自己,因此在二度偽裝和修飾后,變成“釋謎”的情節。那么康巴漢子到底有沒有殺人呢?

第二重鏡像是司機和雜貨店老板,雜貨店老板也就是康巴漢子要尋仇的對象。雜貨店老板老態龍鐘,期望從佛教中尋求解脫,這與司機金巴形成鏡像關系,司機金巴從雜貨店老板身上確認自己的身份,他也一直在用宗教尋求解脫。他把羊送到寺廟超度,然后送去天葬,讓羊的靈魂升天。他找女人尋求安慰,但已經力不從心。

當尋仇的康巴漢子看到雜貨店老板的樣子時,他難以下手,他的內心深處看到了人類的苦痛,所以原諒了對方,但也為自己不能復仇感到懊惱。影片的主題是對人的憐憫和愛。善良的金巴焦慮、內疚、覺得自己不盡職,他自己也是人,也有七情六欲,他覺得對不起女兒,總覺得自己做得不好,覺得應該受到懲罰。

結語

中國電影具有鮮明的民族氣質。美學的研究及其在哲學、藝術和文學界等領域的廣泛應用,早在18世紀浪漫主義即將來臨之際就已經全面展開了。在美學的視域下研究中國電影,通過知覺、感覺與情感探求對象,是建立一種以情感為基礎的生命哲學的途徑。中國電影將朝著更加藝術性的方向發展。

參考文獻:

[1][英]克里斯多弗·庫爾.康德[M].郭立東,譯.北京:生活·讀書·新知三聯出版社,2022:109.

[2][美]尼克·布朗.電影理論與批評詞典[M].北京:中國電影出版社,1994:179.

[3]劉一兵.電影劇作常識100問[M].北京:中國電影出版社,1986:204.

[4][5][英]克里斯·羅德里格斯.現代主義[M].陳瑋,譯.北京:生活·讀書·新知三聯出版社,2016:65,153.

[6][7][英]]克里斯多弗·庫爾.美學[M].李暉,譯.北京:生活·讀書·新知三聯出版社,2016:134,142.

[8][法]雅克·奧蒙,米歇爾·瑪利.電影理論與批評辭典[M].崔君衍,胡玉龍,譯.上海:上海人民出版社,2011:184.