撲朔于曲藝詩文中的“兔”

陶園琦

自古以來,我國民間誕生了許多和兔子相關(guān)的文化創(chuàng)作,包含戲曲、詩詞和文章,深受廣大人民群眾喜愛,其中較為著名的就有:《白兔記》中為“咬臍郎”引路認母的山野白兔、《五圣朝天》中天庭述職時叫苦不迭的“兔兒爺”,以及《詩經(jīng)·兔爰》中逍遙自在的兔子,這些故事中都有兔子的形象,每每提及時都讓人覺得生動鮮活,流傳至今卻依舊百聞不厭。

《白兔記》

孝感天地,白兔巧引母子相認

昆曲《白兔記》又稱《劉知遠白兔記》,共三十三出,極富民間特色。是元代南戲的著名作品,與《荊釵記》《殺狗記》《拜月亭記》并稱“四大南戲”。

【滿庭芳】(末上)五代殘?zhí)疲瑵h劉知遠,生時紫霧紅光。李家莊上,招贅做東床。二舅不容完聚,生巧計拆散鴛行。三娘受苦,產(chǎn)下咬臍郎。知遠投軍,卒發(fā)跡到邊疆,得遇繡英岳氏,愿配與鸞凰。一十六歲,咬臍生長。因出獵識認親娘。知遠加官進職,九州安撫,衣錦還鄉(xiāng)。

本曲在第一出“開宗”概括了《白兔記》的主要背景與內(nèi)容。曲詞中說的是五代時的沛縣,有一位沙陀人劉知遠,幼年喪父,隨著母親改嫁至繼父家中,后因?qū)⒗^父家業(yè)揮霍殆盡而被繼父逐出家門,流落至荒廟中,無助之際竟被同村的富戶李家收留。李家主人李大公見劉知遠面相尊貴,認定他將來必能登臨帝王之位,便將自己的女兒李三娘許配給他。但李三娘的哥哥李洪以及他的妻子為人刻薄,嫌貧愛富,堅決反對這門婚事。因此,當(dāng)李大公夫婦相繼去世后,李三娘的哥嫂便開始肆意妄為,百般虐待劉知遠和李三娘。

為了徹底趕走劉知遠,李洪夫婦設(shè)下陷阱,讓劉知遠去看守瓜園,好讓瓜園中的瓜精害死劉知遠。沒承想,劉知遠卻戰(zhàn)勝了瓜精,并得到絕世的兵書和寶劍。此時的劉知遠才發(fā)現(xiàn)這是李洪夫婦的陰謀,李家也已經(jīng)不容他再久留,便只好向三娘辭別,只身前往并州太原府投軍。初入軍營時,劉知遠只是在岳節(jié)使麾下做一名更夫,不久后岳節(jié)使發(fā)現(xiàn)劉知遠竟有帝王之相,便招他入贅,劉知遠也不負眾望,屢立奇功,加官進職,一直做到九州安撫之位。

此時的李三娘卻因誓死不愿改嫁,在家中受盡了哥嫂的折磨,白天要到井邊打水,晚上在磨房里勞作,懷有身孕的她因勞累過度在磨房中早產(chǎn),生下一子,但苦于沒有剪刀利器,只好自己親自用嘴咬斷臍帶,才保全母子二人性命,因此她給兒子取名為“咬臍郎”。哥嫂得知此事后,欲害死“咬臍郎”,便偷偷將嬰兒拋入荷花池中。但“咬臍郎”命不該絕,被家人竇公救起,李三娘為了逃避哥嫂的迫害,只好拜托竇公將兒子送給劉知遠撫養(yǎng)。

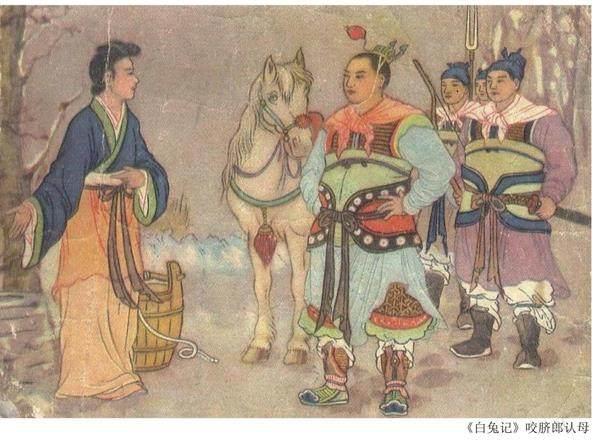

十多年后“咬臍郎”劉承佑長大成人,奉父命回沙陀村屯兵開元寺,一日他外出打獵時,被中箭的白兔引到了八角琉璃井邊,偶遇正在井邊打水的婦人。劉承佑得知這婦人的遭遇后,對她深感同情,便接下了她的血書,答應(yīng)幫助她尋回丈夫與兒子。劉承佑回府后將在沙陀村的遭遇告訴了父親,劉知遠立刻意識到井邊的婦人就是李三娘,卻未坦露實情。劉承佑心中暗覺蹊蹺,便宴請竇公,在一番肺腑之言后,竇公為之動容,便道出實情。此時的劉承佑才得知自己在井邊遇見的婦人竟是自己的生身母親,于是立刻決定接她回府。而劉知遠的妻子岳氏也被“咬臍郎”的孝心感動,終于一家人團聚,圓滿結(jié)局。

戲文中以質(zhì)樸通俗的文字講述了劉知遠和李家三娘的悲歡離合,其中“咬臍郎”劉承佑捕獵時受白兔引路、巧遇生母的感人瞬間,以及劉知遠一家三口久別重逢的團圓結(jié)局。更是令人難以忘懷,戲中的白兔被視作幫助“咬臍郎”母子相認的福星而被世人記住,戲中“孝感天地”“親情血濃于水”的道理更是教化千古,流傳至今。

《五圣朝天》

詼諧幽默,兔神自嘲水土不服

《五圣朝天》的作者便是單弦的創(chuàng)始人司瑞軒,故事中講述了新春佳節(jié)之前,五位神靈垂頭喪氣地到天宮述職,紛紛向玉皇大帝訴苦,“吐槽”各自在人間的辛酸遭遇,哀嘆連連,懇請玉帝準他們辭去神職,其中就有大名鼎鼎的“兔兒爺”。

【北板梅花調(diào)】

哎這兔兒爺我上了金殿小臉都焦黃,哎我尊了聲我主萬歲臣也有本章。

哎我說道是神仙苦來沒有兔兒爺苦,為臣在下方受盡了凄涼。

您們誰見過和尚們化緣蓋過兔兒爺?shù)膹R,為臣我出身就在耍貨兒的攤上。

哎吶兔兒爺我頂盔冠甲冒充武將,身穿著大紅袍我沒做過正堂。

哎吶兔兒爺我多會兒也賣過油葫蘆,兔兒爺我多會兒賣過酸梅湯。

哎我一到了中秋的佳節(jié)都給我上供,供上了果子月餅一股高香。

哎這我最怕小孩拿我當(dāng)玩意兒,抱出來抱進去心里頭發(fā)慌。

哎我猛聽得啪嚓一聲掉在了地上,摔得我腦漿崩裂不敢嚷嚷。

哎吶有人說兔爺要摔了還不叫扔,摻一點青灰就把火爐子來搪。

那個老灶王拿我開心說弄塊兔肉脯,我說老灶你別拿我開心這是我做官的下場。

哎吶兔兒爺我奏請開缺臣不勝任,哎我望求萬歲皇爺另選棟梁。

《五圣朝天》的唱詞中帶有北京地方特色,通俗風(fēng)趣,將神仙形象塑造地活靈活現(xiàn)。關(guān)于“兔兒爺”的原型,民間流傳著許多種說法,一說兔兒爺是以《封神演義》中的“長耳定光仙”為原型,另一種說法是“兔兒爺”這一形象誕生于明朝的民間傳說。《花王閣剩稿》中便有對“兔兒爺”最早的記載:“京中秋節(jié)多以泥摶兔形,衣冠踞坐如人狀,兒女祀拜之。”

在北京,“兔兒爺”的傳說不勝枚舉,流傳較廣的版本便是玉兔下凡驅(qū)散瘟疫。有一年北京城里忽然暴發(fā)瘟疫,城中百姓受疫病困擾甚久,家家戶戶都有人染上這不治之癥。嫦娥在月宮中得知了此事,心中郁郁,便派出身邊的玉兔下凡為北京城的百姓們治病。

于是玉兔幻化作一位曼妙少女,挨家挨戶登門治病,拯救萬民于水火。其間,老百姓為了感謝玉兔,紛紛給她送上禮物。但玉兔卻堅決不受,只是向百姓們借穿衣物,每到一戶人家就換一身裝扮,時而像女子時而像老翁,以至于大家都認不出來誰才是真正的玉兔。此后,玉兔為了能醫(yī)治更多的百姓,便騎上不同的坐騎,走遍京城內(nèi)外,訪治病患,直至瘟疫結(jié)束,玉兔才回到月宮。

數(shù)百年來,玉兔從未被人遺忘,老百姓每年都用泥土塑造玉兔的形象,并尊稱其為“兔兒爺”“兔奶奶”,同時加以供奉。因為“兔兒爺”裝扮不定,所以經(jīng)常能看見櫥窗里的“兔兒爺”形態(tài)各異,披盔戴甲騎乘瑞獸,凜凜威風(fēng)中卻也不乏呆萌。作為北京民俗文化的重要符號,“兔兒爺”早已成為了北京市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)之一,在各類文化市場中都廣受歡迎。

《詩經(jīng)·兔爰》

重章復(fù)沓,君子憂心“不樂其生”

《兔爰》誕生于西周滅亡之時,朱熹評價其為:“周室衰微,諸侯背叛,君子不樂其生而作是詩。”此時的周天子大權(quán)旁落、王室衰微,社會制度發(fā)生著天翻地覆的變化,昔日的貴族失去了土地和權(quán)力,那些世人眼中的奸佞卻登上朝堂,左右天下興亡。詩人因此產(chǎn)生了對自己的懷疑以及對人生的憂思,便借兔與雉的對比來感慨自己生不逢時,因此全詩大有傷時感事之調(diào),正如《毛詩序》所記載:“《兔爰》,閔周也。桓王失信,諸侯背叛,構(gòu)怨連禍,王師傷敗,君子不樂其生焉。”

【兔爰】先秦·佚名

有兔爰爰,雉離于羅。我生之初,尚無為;我生之后,逢此百罹。尚寐無吪。

有兔爰爰,雉離于罦。我生之初,尚無造;我生之后,逢此百憂。尚寐無覺。

有兔爰爰,雉離于罿。我生之初,尚無庸;我生之后,逢此百兇。尚寐無聰。

《兔爰》全詩共三章,和《詩經(jīng)》中的大部分詩歌形制類同,“有兔爰爰,雉離于羅”,每章的前兩句都以兔和雉作比,皆為復(fù)調(diào),而“羅、罦、罿”皆是同義,指捕鳥獸的網(wǎng)。詩中塑造的兔子形象生性狡猾,喻指無所作為卻逍遙自在的小人,而詩中的雉性格耿直,卻無緣無故地遭受苦難,是謂君子不如意遭此艱辛。

全詩采用了比興的手法,一方面以兔和雉作對比,另一方面以“我生之初”與“我生之后”相互襯托。借用雉“躺平”“擺爛”的消極避世之口吻,玩味地道出了作者對過去的緬懷和對如今的煩憂,“我生之初”輕徭薄賦,未曾遭過苦難:“無為”“無造”“無庸”;“我生之后”窮兵黷武,飽受天災(zāi)人禍:“百罹”“百憂”“百兇”。朱熹在《詩集傳》中提到:“為此詩者,猶及見兩周之盛,故日方我生之初,天下尚無事,及我生之后而逢時之多難如此。”

方玉潤在《詩經(jīng)原始》中寫道:“‘無吪‘無覺‘無聰者,亦不過不欲言、不欲見、不欲聞已耳”,作者在這種君子與小人的對比中為自己感到惋惜,同時也在時代變遷的洪流中感嘆世事無常,自己痛心疾首卻無能為力,正點出了君子“不樂其生”的深刻感悟。

除卻曲藝詩書中這些寓意深刻的兔子形象外,我國古代神魔小說中也常常出現(xiàn)以兔子為原型的人物和神仙,比如《西游記》中思凡下界的玉兔、《封神演義》中盜走六魂幡的“長耳定光仙”以及此書“西伯侯文王吐子”一回中,死后化為三只兔子的周文王之子伯邑考。

這些耳熟能詳?shù)耐米有蜗笊鷦吁r活,不僅能呈現(xiàn)出我國古代勞動人民的豐富想象力,還展現(xiàn)了中華民族璀璨耀目的文化魅力。