數字經濟重塑就業結構

孫穎妮

當前中國數字經濟創造了近2億數字就業人口,占總就業人口的四分之一。圖/視覺中國

“有些人對數字經濟有一定誤解,認為數字經濟是虛擬經濟,但實際上數字經濟也屬于實體經濟。”近日,在2023數字經濟(東湖)論壇上,中國國際經濟交流中心副理事長,原中央財經領導小組辦公室副主任楊偉民就數字經濟對中國經濟發展以及就業的作用進行了闡述。

楊偉民表示,平臺經濟作為數字經濟的一大核心,在拉動經濟增長、擴大就業、推動創新和改善民生方面發揮了巨大的作用。“平臺企業需要進一步轉變預期,大膽投資、大膽擴張。”

當前,數字經濟如何助力就業的討論越來越多。不可否認,在短時間里,新技術的產生以及產業結構的優化確實會沖擊傳統產業,導致一定程度的失業。因而,社會也有數字經濟過快發展會不會導致失業問題加重的擔憂。《財經》記者采訪的多位專家學者認為,長遠來看,技術創新和發展數字經濟只會創造更多的就業機會和崗位,而不是增加失業總量。

中國財政科學研究院研究員、華夏新供給經濟學研究院創始院長賈康表示,數字經濟的發展必然帶來對傳統行業就業機會的排擠效應,但總體的發展結果是新興產業提供的就業機會,在很大程度上沖抵了其對舊產業就業的排擠效應。

中國社會科學院學部委員、世界經濟與政治研究所所長張宇燕也認為,就業并沒有隨著技術進步而減少,而是越來越增加。技術進步與就業之間并不是此消彼長的一對矛盾。

據了解,在數字經濟不斷發展下,中國數字就業的占比增大,數字職業的數量也在增多。數據顯示,當前中國數字經濟創造了近2億數字就業人口,占總就業人口的四分之一,這個規模相當于美國和德國的總就業人口。人社部2022年頒布的職業分類大典里顯示,中國凈增了158個新職業,其中有97個屬于數字職業。

大數據被認為是最能創造就業機會的技術。世界經濟論壇發布的《2023年未來就業報告》顯示,到2027年,數據分析師、科學家、大數據專家、人工智能和機器學習專家以及網絡安全專業人士的工作機會預計平均增長30%。同時,數字商務將創造更多就業崗位,新型數字化職位的數量預計增長200萬個左右,比如電商專家、數字轉型專家以及數字營銷和戰略專家等。

女性創業能力得到提升

《財經》記者了解到,越來越多的女性在數字就業中受益。億歐智庫和杭州市余杭區婦女聯合會發布的《2022中國女性數字平臺就業發展報告》顯示,數字經濟的創造效應和替代效應推動女性勞動力轉移。根據億歐智庫統計,2022年,女性通過數字平臺就業的人數超過3800萬人。數字經濟減少了女性在勞動力市場的性別弱勢。在傳統勞動力市場中,女性工作受到時間和體力勞作等限制,數字經濟的出現,打破了時空束縛對女性就業的限制。

報告還顯示,數字經濟提升了女性勞動者的就業創業能力。在數字經濟時代,女性勞動者獲取信息資源的能力提高,風險適應能力提高,因而發揮個人價值的空間得到拓展。數字經濟為女性勞動帶來了新的“數字工具”,她們的職業角色也發生了鮮明變化,團長、博主、主播成為熱門新職業。

《財經》記者采訪的多位專家認為,數字技術正重塑中國產業形態與就業結構,從而使數字就業呈現產業化、服務化與生態化的趨勢。

數字化平臺對就業生態的影響最為明顯。比如,微信數字生態(公眾號、小程序、視頻號、微信支付、企業微信)在2020年所衍生出的就業機會就超過了3600萬個,2021年進一步上升到4618萬個。

在2023數字經濟(東湖)論壇上,中國信息經濟學會理事長謝康發布了《2023中國數字經濟前沿:平臺與高質量就業》研究報告。報告顯示,2021年,以微信、淘寶等為代表的互聯網平臺凈創造就業約2.4億人,為當年約27%的中國適齡勞動人口提供就業機會。微信、淘寶是平臺拉動就業的兩大生態。

報告還顯示,數字平臺不僅可以從無到有創造新職業、業態或崗位,也能推動就業向三四線城市下沉,促進就業的區域均衡與社會公平。比如微信促進就業是以向經濟較發達的二線城市聚集的方式進行,而美團則是通過強化本地就業,促進中國二三線城市乃至城鄉之間的就業均衡。

數字經濟環境下,大量靈活就業者涌現。人力資源和社會保障部的數據顯示,2020年,中國靈活就業從業人員規模已經達到2億人,約有8400萬勞動者依托互聯網平臺就業,約占全國就業人數的11%。

中國國際經濟交流中心副研究員張影強分析指出,由于電子商務蓬勃發展,出現了大量自我雇傭者;由于互聯網平臺的發展,大量咨詢師、作家等自由職業者涌現。“而現有的統計體系并未將靈活就業納入國家正規就業統計體系,低估了數字經濟對擴大就業的貢獻,亟須調整。”

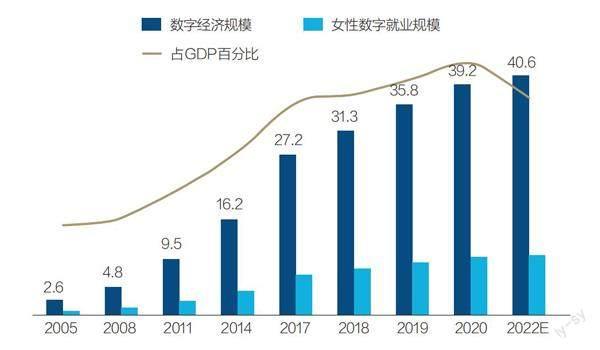

圖1:億歐智庫:2005-2022E中國數字經濟規模

單位:萬億。資料來源:信通院、億歐智庫《中國數字經濟發展與就業白皮書2019年》 制圖:顏斌

圖2:億歐智庫:中國數字經濟創造女性就業規模

單位:億人。資料來源:信通院、億歐智庫《中國數字經濟發展與就業白皮書2019年》

結構性失業亟待教育培訓變革

雖然數字經濟創造了更多的就業機會和崗位,但短期內導致的失業問題也要引起重視。

麥肯錫研究顯示,到2030年,將有7500萬至3.75億工人受數字技術影響(全球勞動力的3%-14%) 需要轉換職業類別,潛在結構性失業問題亟須解決。世界經濟論壇預測,到2025年機器人將取代 8000萬勞動力。

德勤咨詢通過對英國自動化發展的研究發現,AI和自動化技術的應用,淘汰了80萬個低技能工作崗位。

該如何應對這種情況?賈康認為,每一輪創新發展都必然產生一批被邊緣化的傳統產業從業者,需幫助他們適應這一過程,跟上經濟社會發展的步伐。對于數字經濟造成的失業問題,政府要做好社保制度的安排,使社保體系進一步健全,分配政策進一步優化,以此促進利益平衡和社會穩定。

加強對勞動者的數字技能培訓十分重要。西安交通大學人文社會科學學院副院長張順表示,要重點提高體力勞動者與人力資本欠缺者的數字就業能力與社會保障水平。地方政府積極開展就業能力培訓,應對快速的職業流動。除政府的就業培訓,各級政府要善于運用市場力量,通過政府購買的方式,調動市場主體進行勞動力培訓、轉崗指導,培養勞動者的數字素養與數字工作能力,提升勞動者的就業質量。

據了解,當前中國數字化人才整體缺口依然巨大。社會科學文獻出版社聯合德勤中國等機構發布的《產業數字人才研究與發展報告(2023)》顯示,當前中國數字人才缺口約在2500萬至3000萬左右,且缺口仍在持續放大。

當前,掌握核心數字技術的相關人才依然緊缺,傳統行業數字化轉型過程中掌握數字技能的復合型人才缺口也逐漸拉大。《中國經濟的數字化轉型:人才與就業報告》顯示,目前中國85%以上的數字人才分布在產品研發類,而先進制造、數字營銷等領域的人才占比不足5%。

在這種情況下,數字經濟領域“招工難”和“就業難”問題并存。

為何會導致這種現象?首都經濟貿易大學勞動經濟學院副教授、中國新就業形態研究中心主任張成剛認為,由于數字經濟的實踐跑在教育培訓體系的前面,傳統教育培訓體系下的勞動者無法適配現有的數字經濟下的新職業或新就業形態能力不足。

賈康也表示,數字經濟在增加就業機會的同時,對就業的結構性產生重大影響,而結構性就業矛盾已對中國提出挑戰。人力資本新生代由教育體系輸送出來,卻不能適應、滿足社會實踐需求,教育的“產能”不適應社會有效需求。

對此,中國銀行研究院研究員劉晨建議,中國要完善數字經濟人才培養體系,加快數字人才培養。要支持高校加強數字經濟相關專業學科建設,深化職業院校產教融合,搭建高校、科研院所和企業間產學研人才供需平臺,培養知識型、創新型、應用型人才,為數字經濟發展提供人才保障。同時,各高校可以結合未來市場需求和院校專業優勢形成獨具特色的數字人才培養方案,如針對農業數字化轉型增開“智慧農業”相關專業等。

當前,數字經濟已滲透至生活的方方面面。作為個體,也應充分認識數字經濟時代的職業變遷趨勢,培育自身數字素養以及數字技能,主動適應數字經濟時代面臨的就業新領域。