跟著林黛玉學詩

巧說詩語

《紅樓夢》被譽為記錄明清社會風貌的百科全書,堪稱我國傳統文化的集大成者。書中包含了詩詞歌賦、園林建筑、服飾文化等各方面的知識。據不完全統計: 全書約有81首詩,18首詞,18首曲。另外還有對聯、歌謠、諺語、燈謎、詩迷、酒令等,總計200多篇。

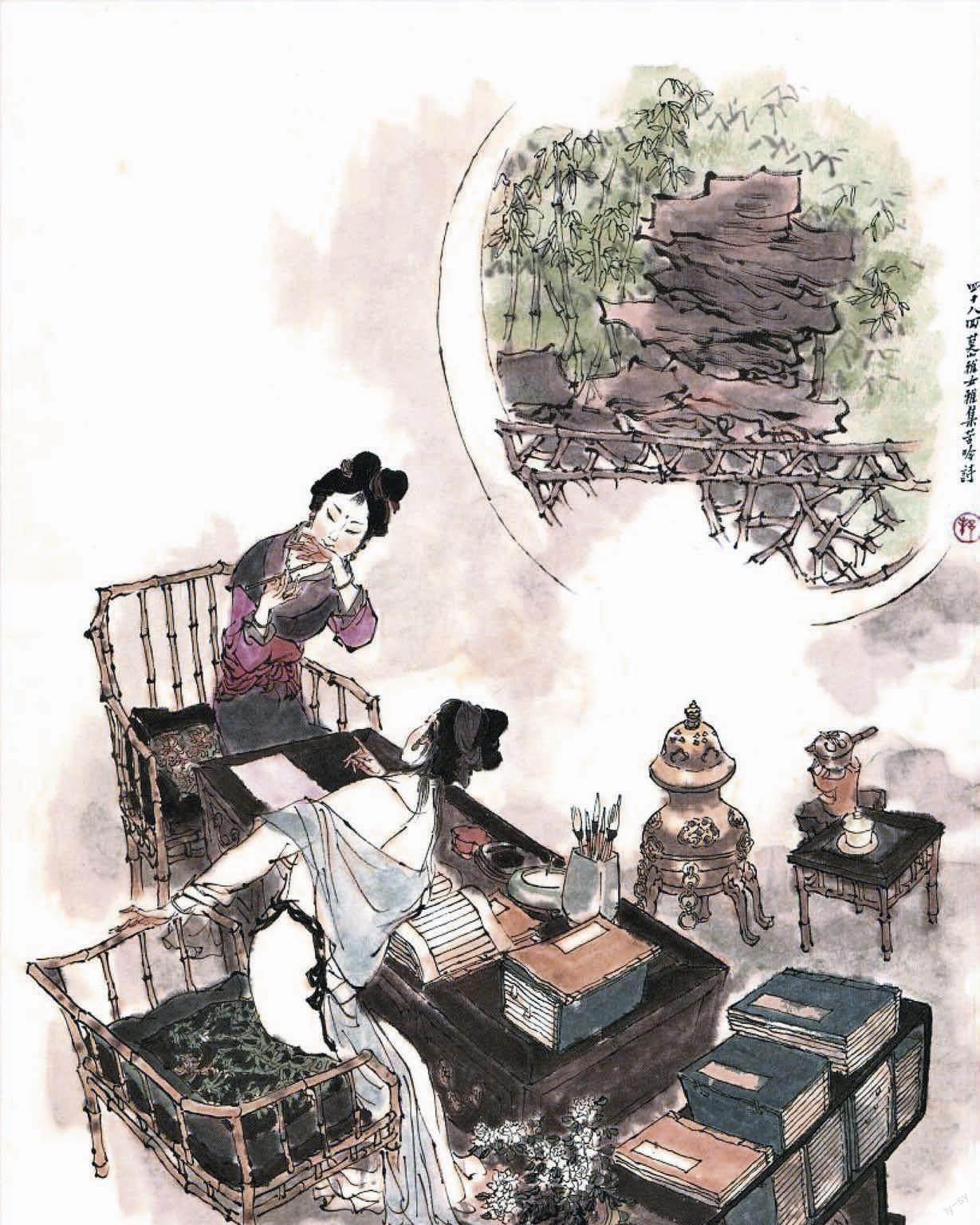

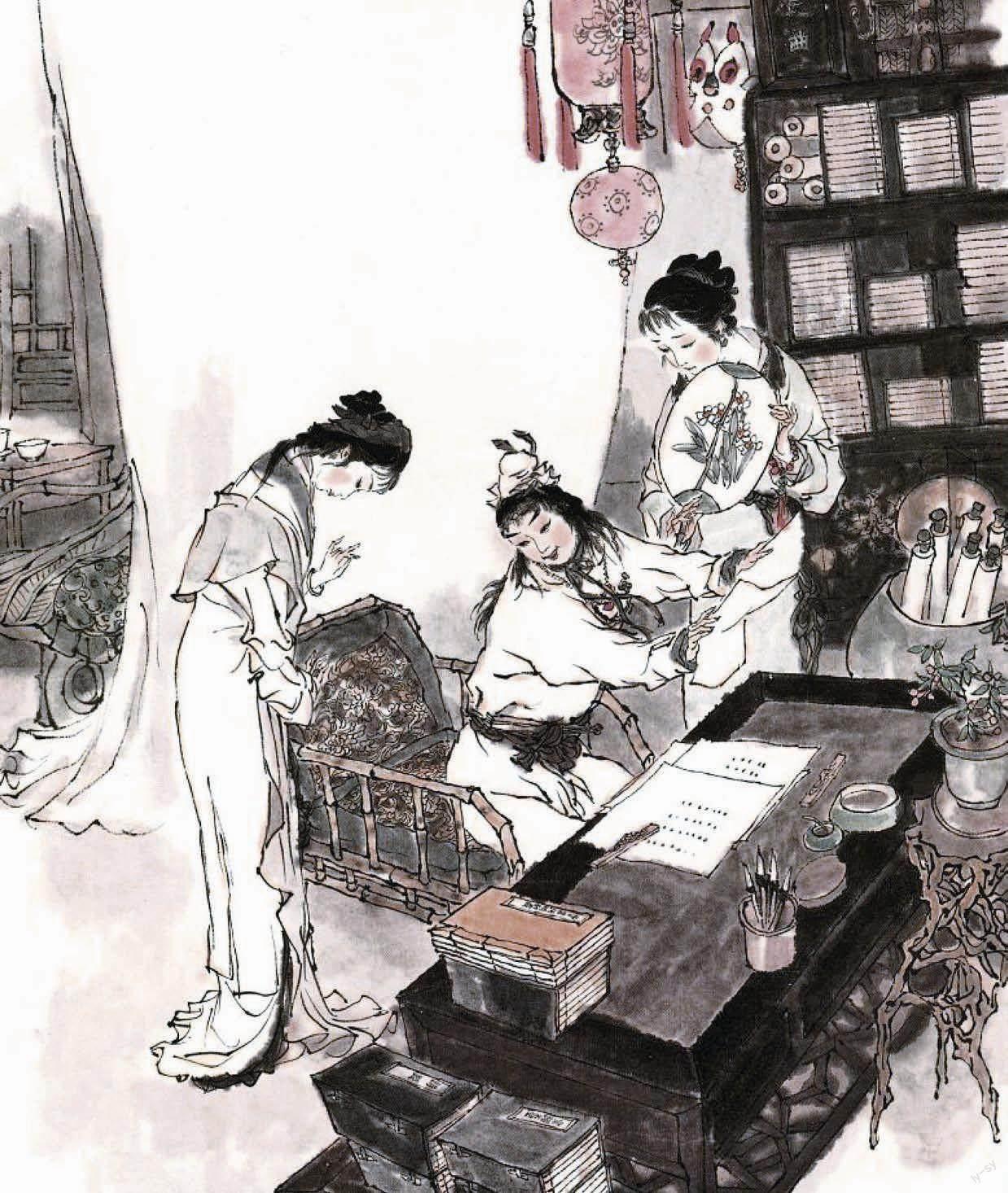

香菱向林黛玉學詩的橋段,主要集中在書中第四十八回,林黛玉的原話是:“不過是起承轉合,當中承轉是兩副對子,平聲對仄聲,虛的對實的,實的對虛的。”

“起承轉合”最早出自元代范德機的《詩格》:“作詩有四法:起要平直,承要從容,轉要變化,合要淵永。”

起,就是開端。即文章的開端要平直。或開宗明義、單刀直入,或設置懸念、引人思考,或平鋪直敘、留有余地,總之要引人注目,變化多端,并以自然為佳。

承,就是承接上文也。承要從容。什么叫從容?從容就是要有力、洪亮和從容。承接要自然、有力和洪亮,既要能承上,還要能啟下。

轉,是轉折變化。文似看山不喜平。文章要曲折、跌宕,要跌宕有致而又萬變不離其宗。

合是結尾。結尾要淵永。何謂淵永?深遠、深長也。意思是文章的結尾要有韻味,或點明主題,或啟發聯想,或耐人尋味,均要干脆利落,有力有味。

以李白的《春夜洛城聞笛》為例:

誰家玉笛暗飛聲,(起)

散入春風滿洛城。(承)

此夜曲中聞折柳,(轉)

何人不起故園情。(合)

這是一首符合“起承轉合”要求的膾炙人口的七言絕句。

起句如平地春雷,破空而來,一個“飛”字震人心魄,直露且顯豁。承句的句式和節奏轉入從容又舒緩,既使文章的章法張弛有度,又進一步調動了讀者的想象力,賦予無形的音樂以實體形象。

“此夜曲中聞折柳”陡然一轉,一個“聞”字寫出了詩人的聽覺感受,而且用“折柳”點染了場景和情緒。末句以一種深情的問話方式,也切合了詩人的思鄉之情。

“兩副對子,平聲對仄聲,虛的對實的,實的對虛的”就說到對子(對聯)的規則和平仄的要求。

對聯主要有以下幾個規則:

上下聯字數相等,斷句一致。

平仄相合,音調相諧。

詞性相對,位置相同。

內容相關,上下銜接。

“平聲對仄聲”這就提到了平仄的基本原則。

古漢語將聲調分為平聲、上聲、去聲、入聲四類,叫作四聲。普通話的聲調有陰平、陽平、上聲、去聲四類,也叫四聲。律詩中的“平”是指四聲中的平聲,包括陰平、陽平二聲;“仄”是指四聲中的仄聲,包括上、去、入三聲。平仄最基本的原則是:一三五不論,二四六分明。

關于“虛的對實的,實的對虛的”,我個人的理解是:寫景物為實,表達感情為虛。優秀的詩人都善于借景抒情。這里邊就有個虛實的轉換問題。

為了便于理解虛實的效果,這里舉唐宣宗李忱的《瀑布聯句》:

千巖萬壑不辭勞,遠看方知出處高。

溪澗豈能留得住,終歸大海作波濤。

作者實寫了雄偉壯觀、氣勢磅礴的瀑布形象;表現了棄燕雀之小志,慕鴻鵠以高翔的豪情壯志,這是虛寫。作者主觀上的情志,都依托在了客觀的景物之上,化景物為情思,達到了虛中有實,實中有虛的境界,豐富了詩中的意象,開拓了詩的意境。

林黛玉認為立意最要緊。文中的原話是:“若是果有了奇句,連平仄虛實不對都使得的,詞句究竟還是末事,第一立意要緊。若意趣真了,連詞句不用修飾,自是好的,這叫作‘不以詞害意。”

林黛玉這么說,是想讓香菱在“立意”上下功夫,而不是把時間花在學習規則上面。

立意即是詩魂,說白了就是中心思想。和寫作一樣,寫詩也要圍繞中心思想來展開。

首先,詩可以分為古體詩和近體詩。

古體詩也叫“古詩”或“古風”,唐代以來指區別于近體詩(律詩、絕句)的一種詩體。有四言、五言、六言、七言和雜言體等形式,不講究對仗。古體詩除了需要用韻之外,不受格律限制。

古體詩的用韻也寬很多,可以壓平聲韻,也可以用仄聲韻,甚至可以在一首詩中平、仄韻同用。用韻可以一韻到底,也可以中間換韻,甚至可以句句用韻,如柏梁體。

近體詩也就是唐代形成的律詩和絕句的通稱,是相對于古體詩來說的。近體詩以五言和七言居多。它有嚴格的規則,講究句數、字數和平仄、用韻,要求對仗工整,必須押平聲韻,還有粘連的規則。這也是格律詩的四要素。

其次,要根據詩歌的內容和所要表達的感情色彩選擇押韻的詞。例如,下平十一尤,適合表示憂傷的基調;入聲的六月、九屑,適合表現比較壯烈的感情。

引申一下,填詞也是一樣,不同的詞牌名表達不一樣的基調,需要根據你想表達的思想內容選擇不同的詞牌名。

黛玉提倡真性情的表達,講究作詩要抒發胸臆,而不是矯揉造作,為賦新詞強說愁。要有自己的特色,切忌東施效顰,更不要空洞無內容。好的詩是天然去雕飾的,不需要太多華麗的詞匯,而要有一種自然的意趣。

孟浩然的《春曉》,在寫景詩中,絕對算得上是有創新的,它不是直接寫,而是通過側面描寫和聽覺描寫來展現景物。

春眠不覺曉,處處聞啼鳥。

夜來風雨聲,花落知多少。

它也是自然有情趣的代表。詩人把景物和情境相結合,似乎已經覓得了大自然的真趣和神韻。這首堪稱“妙手偶得之”的天籟之作。

黛玉還給香菱開了一份閱讀書單。黛玉建議寫詩前要多讀名家詩篇,但也要有選擇性,才能事半功倍。

她首推王維的《王摩詰全集》。其次是杜甫的七言律詩。再次是李白的七言絕句。最后,還有陶淵明、應玚、謝、阮、庾、鮑等人的詩。

陶淵明是田園詩派的鼻祖,大家都熟。后面的幾位:應玚,漢魏詩人,建安七子之一,所作《正情賦》,為陶潛《閑情賦》之先聲。謝,指南朝詩人謝靈運和謝朓,兩人均工于山水詩。阮,即魏晉詩人阮籍。庾,北朝詩人庾信,字子山,工詩賦,最著名者為《哀江南賦》,有《庾子山集》。鮑,南朝詩人鮑照,字明遠,擅長樂府詩和五言詩,其《詠史》最有名,有《鮑明遠集》。

林黛玉提后面的這幾位詩人,是想讓香菱多學習借鑒魏晉南北朝時期的詩。

林黛玉之所以安排這樣的順序,首先有她個人的喜好在里邊。當然也有她的道理:

王維的詩比較有美感和畫面感,比較好入手。可以陶冶情操,培養審美感,提高人們學詩的興趣。

另外,王維和杜甫都是現實主義詩人,王維的詩是山水田園風格,杜甫著眼于社會和人倫。李白是豪放派浪漫主義詩人,他的詩不拘一格,比起現實主義要難理解一些!所以先推王維,再薦杜甫,接著才是李白,可以說是個循序漸進的過程。

而魏晉南北朝的詩則要雜一些,風格也不太一樣。可以用來開闊視野和見識,也算是對唐詩的一個補充。

林黛玉老師還很細心,把要讀的詩,都用朱筆給圈畫出來了,這樣香菱就可以有針對性地去閱讀了,她還囑咐香菱不懂一定要多問。

如果你喜歡詩,想嘗試作詩,還可讀《聲律啟蒙》《笠翁對韻》《隨園詩話》,以及王力先生的《詩詞格律》,還可以借助新媒體工具發揮詩思。