機動車斑馬線讓行的行人與環境因素研究

面對穿什么顏色衣服的行人,司機的讓行比例最高?

在校區行駛時,司機會更加注意禮讓行人嗎?

黃色網格線、立體圖形、部分彎曲的斑馬線,哪種最有可能得到司機的讓行?

為了回答這些問題,小學四年級的譚婉荻實地拍攝了5098個機動車在斑馬線的讓行行為,一起去看看她的答案吧。

一、研究背景

每天上學時,學生們都要過馬路,我發現有時候機動車會讓行,有時候不會。據中新社報道,2014—2016年期間,全國人行橫道線上發生機動車與行人的交通事故1.4萬起,造成3898人死亡,其中機動車未按規定禮讓行人導致的事故占了總量的90%。

斑馬線是保護行人、降低事故風險的生命線,到底哪些因素會影響機動車斑馬線讓行呢?如何才能讓司機遵守交通規則呢?

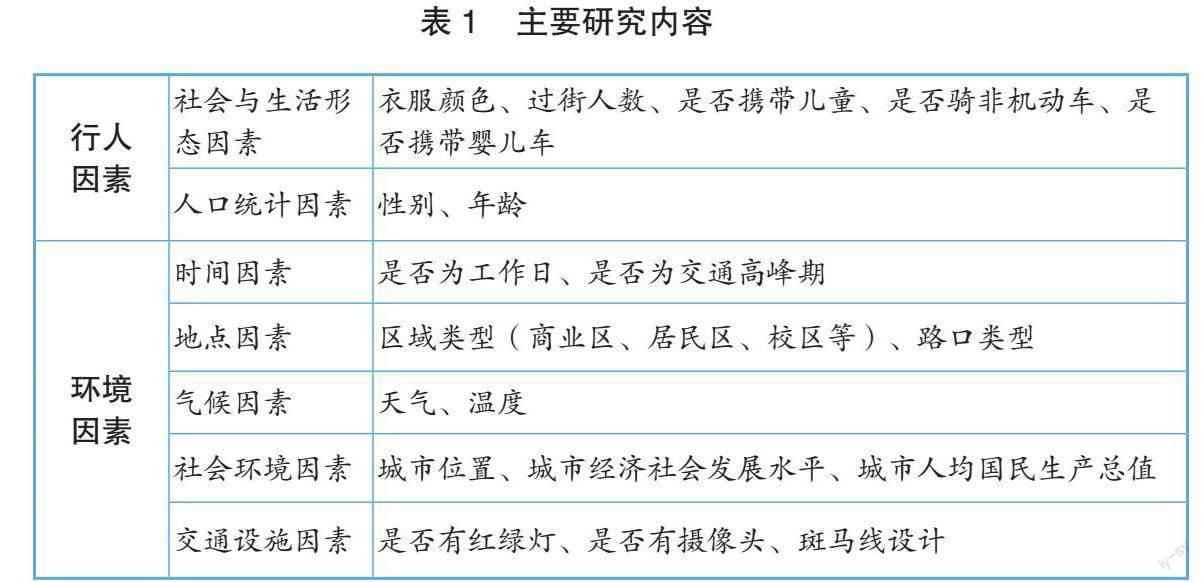

二、研究內容

通過檢索文獻,我發現國內已有不少關于機動車斑馬線讓行的研究,這些研究主要考慮駕駛員因素,很少從行人的角度出發。另外,對于環境因素(天氣、溫度等自然環境以及城市類型、經濟社會發展水平等社會環境)是否會影響機動車讓行的研究也較少。因此,我決定從行人和環境的角度出發,探究其對機動車斑馬線讓行的影響。具體研究內容見表1。

三、研究過程

(一)現場拍攝

我采用現場研究法,去斑馬線附近進行實地觀察,拍攝機動車讓行行為的視頻。

自2022年9月17日起,我利用空閑時間,在北京、上海、杭州、深圳、重慶、長沙、桂林、三亞、全州、廊坊等全國10個城市的50條斑馬線,共拍攝了5098次機動車讓行行為。

(二)錄入信息

我使用Excel軟件,將影響機動車讓行的相關因素進行數據錄入與頻次統計,并對數據進行編碼,便于后續的統計計算。

(三)分析數據

我利用點雙列相關系數和克萊姆相關系數對行人因素、環境因素與機動車讓行行為進行相關分析。在此基礎上,我還對可能影響機動車讓行的相關因素進行頻次統計等描述性分析,分析具體的影響規律。

四、結果與分析

(一)總體情況

我對5098個樣本進行頻次統計,發現共有2673次讓行記錄和2425次不讓行記錄,分別占52.43%和47.57%。從該數據可以看出,雖然“禮讓斑馬線”行動在全國已推廣多年,但情況并不樂觀。

(二)行人因素分析

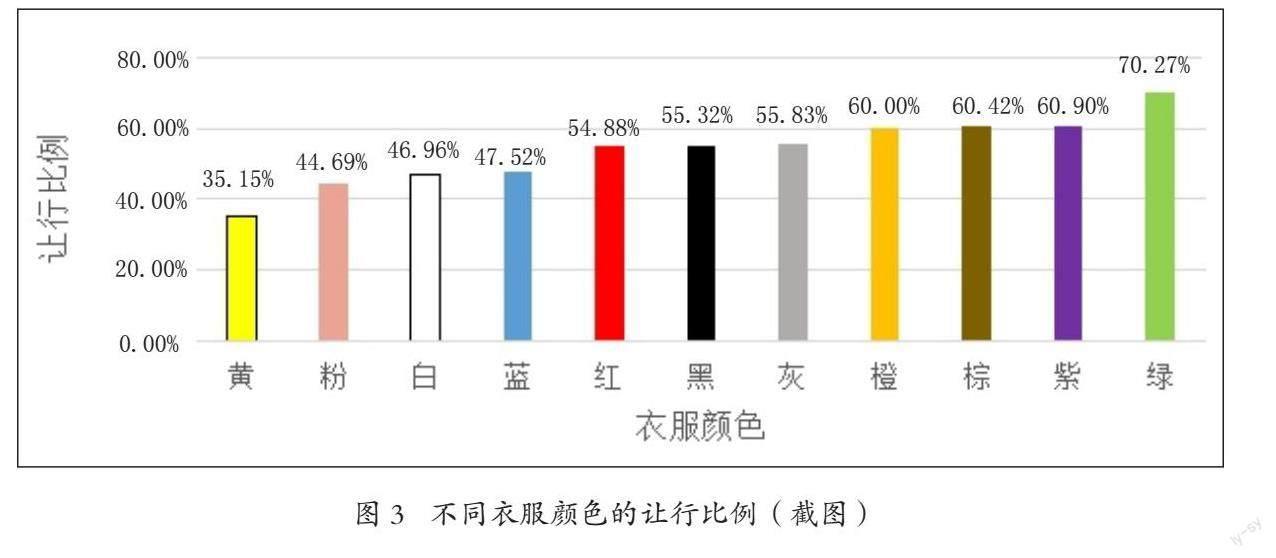

對7個行人因素的相關分析可以看出:“衣服顏色”和“過街人數”這2個因素與機動車是否讓行存在弱相關關系。

從“衣服顏色”來看,面對穿著黃色衣服的行人,機動車讓行比例較低,僅為35.15%。面對穿著綠色衣服的行人,機動車讓行比例較高,超過70%。

從“過街人數”來分析,隨著過街人數的增加,讓行比例總體呈上升趨勢。

“是否攜帶兒童”“是否騎非機動車”“是否攜帶嬰兒車”和“性別”“年齡”這5個因素與機動車讓行沒有相關關系。

(三)環境因素分析

對12個環境因素的相關分析可以看出:斑馬線所在的“區域類型”“城市位置”“城市經濟社會發展水平”“城市人均國民生產總值”以及交通設施中“是否有紅綠燈”“斑馬線設計”這6個因素與機動車是否讓行有弱相關關系。

從斑馬線所在的“區域類型”來看,居民區的讓行比例最高,達到了57.60%。但令人驚訝的是,校區的讓行比例僅為37.33%。

從斑馬線所在的“城市位置”“城市經濟社會發展水平”“城市人均國民生產總值”來看,一線城市、新一線城市、二三線城市、縣城的讓行比例逐步下降。

“是否有紅綠燈”也是影響機動車讓行的重要因素。有紅綠燈的斑馬線讓行比例較高,達到63.21%,沒有紅綠燈的斑馬線讓行比例只有46.71%。

不同的“斑馬線設計”的讓行比例也相差較大。黃色網格線的讓行比例最高,常見的紅色斑馬線的讓行比例最低,且低于普通的白色斑馬線。

“是否為工作日”“是否為交通高峰期”“路口類型”“天氣”“溫度”“是否有攝像頭”這6個因素與機動車讓行沒有相關關系。令人意外的是,“是否為工作日”“是否為交通高峰期”“是否有攝像頭”與機動車讓行都沒有相關關系,這個結論與我之前的假設不一致。

五、結論與建議

經過數據分析發現,總體的機動車斑馬線讓行比例為52.43%。面對穿“綠色、紫色、棕色、橙色”衣服的行人、過街人數較多時,機動車的讓行比例較高;在經濟社會發展水平較高的城市和居民區,機動車的讓行比例較高。另外,斑馬線設計和是否有紅綠燈也會影響機動車的讓行行為。

我建議加強“車讓人·人守規”的宣傳教育,加大校區、經濟社會發展水平較低的地區的執法力度,創新設計能提高讓行比例的斑馬線。

指導老師? 劉建武

(欄目編輯:李瑚)