家國情懷的文學呈現

金榮良

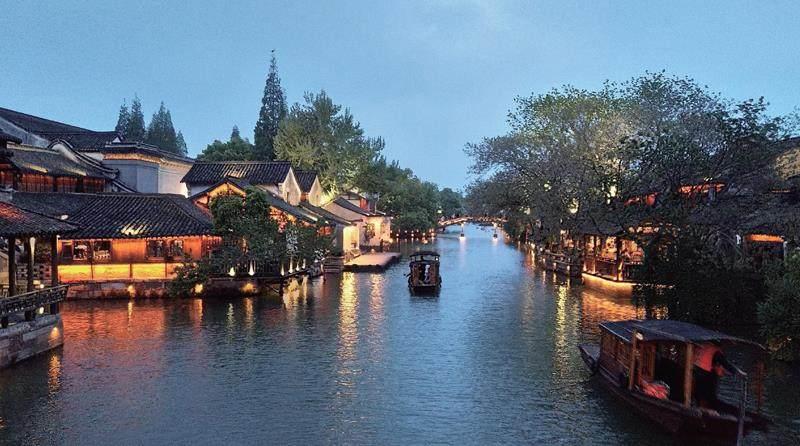

本書中既有描繪水鄉詩意畫卷、閑情逸致的抒情之作,如《烏鎮的早晨》《千年的槳聲》;又有對歷史的回望、透視、感慨和思索,如《誰的宋朝眼淚在飛》《楚字是這樣寫成的》;還有對那些堪稱完人的歷史人物的深度描寫和評論,如寫岳飛的《江南滿江紅》、寫鄭和的《風帆起江南》。寫景狀物,文字雋永優美,感人至深;評史論道,大氣宏闊,入木三分。

一

那是一個明亮的下午,陽光從窗戶涌進來,我坐在電腦前,瀏覽著《在江之南》的原稿。

開頭四篇就讓我驚訝不已

《有一個故事,叫烏鎮》《烏鎮的早晨》《烏鎮的味道》《烏鎮春秋》。我也曾到訪過烏鎮,印象中游客擠擠挨挨,找個理想的拍照地點都難,這樣的一個地方,真的有那么多東西可以寫嗎?

“做了一夜的水之夢,古鎮在櫓聲中醒來。這一覺睡了近7000 年……”一看這個開頭,我心頭的疑竇瞬間消融,長舒了一口氣,開始逐字逐句細細品味起來。

這四篇文章都圍繞著烏鎮展開,主題和著重點卻各有不同。《有一個故事,叫烏鎮》用優美雋永的文筆描繪了一幅清淡雅致的江南水鄉畫卷,畫中有烏鎮的小橋流水、亭臺樓閣、街巷民居;同時,又以簡明扼要的方式刻畫了烏鎮的主要歷史和重要人物。《烏鎮的早晨》則如同曼聲吟唱一闕清歌,鳥鳴啾啾,足音裊裊,水波輕漾,晨光微曦,前瞻后顧都是景,養眼、養神、養心的環境也是充滿煙火氣的愜意紅塵。《烏鎮的味道》介紹了烏鎮的美酒美食、茶香醬香,這是用五感可以覺知的實際味道,但作者沒有止步于此,而是把“味道”兩字進行了外延拓展,“不同的時代,同一個烏鎮,同樣的烏鎮有不同的味道”,寫出了江南的味道、鄉愁的味道、文化的味道,以及“互聯網小鎮”的時代新味道。而《烏鎮春秋》是一道人物長廊,作者如數家珍,詳略得當,將烏鎮歷史上燦若群星的文化名人一一道來,信息量之大,讓人頗有目不暇接之感。

就像繪畫中有組畫,攝影中有組照,都是從不同角度、不同層次表現同一主題,又能各自成為獨立的作品,作者這四篇關于烏鎮的散文有異曲同工之妙。《有一個故事,叫烏鎮》仿佛給烏鎮拍攝了一幀色澤明快、主體突出的定妝照,后面三篇則以不同的視角切入,從景致、人物、飲食、民俗、文化乃至經濟等等方面,將烏鎮的千姿百態、人文薈萃巧妙地濃縮在紙上。這些文章有聯系,但絕不雷同;有交錯,又各擅勝場。它們呈現給讀者的是一個立體、多彩、豐富的烏鎮。

作者不僅用這種形式寫烏鎮,還用同樣的創作手法寫了徐霞客(《江南的背影》《一個人能走多遠》)、岳飛(《誰的宋朝淚在飛》《江南滿江紅》《劍膽琴心》)以及他難以忘懷的那一條大江(《中國,只有一條長江》《我家住在長江邊》),噴薄的情感、深厚的學養,是這些文質兼美的篇目共同的特點。它們交相輝映,融匯成了一曲文學的華美樂章。

二

成熟的作家都有個人獨特的語言風格,就像文字的DNA,劉漢俊也不例外。在他的散文中,各種修辭手法的運用爐火純青、得心應手,少有雕琢痕跡,同時又錯落有致、變化無窮。單單是《有一個故事,叫烏鎮》的開頭幾段,如果分析所用的修辭手法,至少可以發現層遞、復迭、對比、比喻、擬人、移情等等不下十種。當然,普通讀者不用做這種學究式的工作,只要“悅讀”就好。

如果非要給這些作品的語言風格貼一個標簽,我愿稱之為“詩性散文”。它們不是散文詩,字里行間卻彌漫著濃郁的詩情和詩味。作者有一種“化無形為有形”的強大能力,可以把現實世界中不相干的事物進行匠心獨運的組合、重構,從而生出令人叫絕的文學意象。這樣的例子在書中比比皆是。如“你會倚橋而立、枕河而眠,立起的是思念,躺下的是愁腸”,把“立”和“躺”這兩個動詞與“思念”“愁腸”相勾連,在倚橋、枕河的場景下,既貼切又生動;又如“目光與目光在黎明的河上邂逅,心情被秋風拂拭、秋水浣洗”,“邂逅”一詞寫出了陌生人目光相接的偶然,又留給人無限的遐想;再如清晨的鳥兒“銜一絲陽光,半個太陽被叼出地平線”,鳥兒那小小的身軀,如何有力量把恒星銜出來?但就是這樣“無理”的文字,寥寥數筆,便極生動地繪出了紅日初升的壯闊景象。

因此,讀《在江之南》時常能感受到作者劉漢俊的才思噴涌、文氣磅礴,給人一發而不可收之感。與此同時,他仍然非常注重煉字煉句。在《有一個故事,叫烏鎮》中,他將烏鎮比喻為“水網的女兒”,短短五個字,卻意味深長:“水網”是地理特點,“女兒”是柔美氣質,水網哺育了烏鎮,但烏鎮的發展不會局限于這一張網,就像孩子的成長不會局限于他生于斯長于斯的家庭。

至于書中的語言音調和諧,節奏鮮明,這也是詩化的特征。“裊裊娜娜默默彳亍在青色的石板、青色的橋上,只等待那一抹,那一抹青色的江南雨了。”連續三個“青色”,宛如潑灑顏料,要氤氳成一幅青綠國畫;“那一抹”的復迭,則制造了一個氣口,有歌詞之美。作者還經常化用古詩詞,“柴扉曉叩輕聲啟,翠樓凝妝柳色青”“西塞山下鐵鎖橫,小孤山頭白鷗飛”,還有“門掩萬戶事,窗推一色青”,如果沒有深厚的詩詞積累,絕不可能如此信手拈來、仿若天成。

三

劉漢俊不僅文學造詣深厚,作品中還常常閃爍著哲學思辨的光芒。在《烏鎮的早晨》一文中,作者從街巷行走的體驗中引出人生哲理:烏鎮沒有死胡同、半截路,就像世上沒有過不去的坎、蹚不過的水。“石板路高高低低磕磕絆絆,卻不會撂倒你;老街巷曲曲直直寬寬窄窄,卻總能過得去。”文思和哲思渾然一體,非常能引發共鳴。寫月光下的烏鎮時,“你在月中央,月在水中央。移目天地間,天上月看水中月,月在水底看自己。”獨特的境界,超絕的審美,如同出自禪宗大德之手。

除了文學和哲學,劉漢俊在史學上也有專攻。《在江之南》的所有篇目中,超過一半是書寫歷史的大散文。這種文章在某種程度上是跨界的,是文學和學術的混血。它要求作者有大量的知識儲備、強大的思辨力和洞察力,以及較為深厚的學術素養。在這方面劉漢俊顯然下過大功夫,前文所述《烏鎮春秋》一文就是例證,而在《劍膽琴心》一文中,作者圍繞關于岳飛的爭議進行了梳理,從身世家事、詩詞書法、相關史料、歷史功績等方面總結出幾十個問題。如果不是事先進行過大量研究,很難有這么綜合和全面的縱覽。寫徐霞客的首創性發現時,劉漢俊更是將《徐霞客游記》的原文和豐富的地理知識結合起來,字字有落腳處,令人信服,展現出了強大的提煉和活用文獻的能力。

從劉漢俊的行文中可以發現,他經常自覺或不自覺地運用唯物辯證法來看待問題,評點人物。在《一個人能走多遠》一文中,他認為“博大深沉的人文情懷,是徐霞客最原始的精神底質、最本真的情感底色”;但之后他并沒有耽于抒情,而是筆端一轉,上升到了一個新的高度,開始闡明這種情懷如何體現在徐霞客“對人與自我、人與自然、人與社會三大矛盾關系的處理中”,并將這三者概括為“起點”“亮點”“高點”。對徐霞客的科學思想、科學精神、科學考察活動為什么會出現在那個年代這一問題,他從歷史的縱坐標和現實生活的橫坐標結合的角度來考量,指出這是古代中國科技發展和晚明社會思想轉型共同作用的結果。這一分析鞭辟入理,中肯透徹。

在岳飛是不是民族英雄以及相關問題上,作者同樣使用了這種“坐標分析法”,指出不能拆除歷史的坐標和框架來評判歷史的功過。這樣的思維方式其實就是活用了辯證法的聯系觀和發展觀,而不是僵化地用一個“絕對標準”,以今論古。

因此,《在江之南》中科學的思維方式和文學性、可讀性兼具,哪怕是頗有學術水準的闡述也并不會讓讀者覺得枯燥無味。在《中國,只有一條長江》的開頭,作者順著時間的洪流,把古地中海、造山運動、古代文明、北緯30線、絲綢之路這些地質和歷史現象無縫融合,讀者仿佛獲得了從太空俯瞰的宏大視角。整段文字有紀錄片的質感,既有很高的知識含量,又渾雄壯闊、超拔大氣。這在散文作家中,實屬難能可貴。

四

要做到像劉漢俊的文章一樣兼有藝術魅力和感人力量,文學造詣和學養固然必不可少,但更加重要的,是其精神內核;具體而言,就是對這片熱土以及世代在這里居住、繁衍的人民的熱愛,以及對英雄、先賢的深深尊崇。正是這種發自內心的情感鋪就了《在江之南》的底色,使之能夠吸引人、感染人、打動人。

對祖國的大好河山,劉漢俊不惜筆墨,重彩描繪。從烏鎮到同里,從長江到赤壁,他帶著我們徜徉、暢游、翱翔。烏鎮是民族的文化標點,赤壁是中國的鮮亮標題,長江是生命的長河,養育了中華兒女。無論寫的是哪里,在作者眼里,它們都是中國。在地理上,赤壁是作者出生和成長的地方;在心理上,烏鎮、同里、長江兩岸,處處都是家鄉,都讓人眷戀,都能寄托鄉愁。

家鄉讓人念茲在茲的,不僅是山水風物,更是那一個個可親可愛的人。作者的目光常常追隨著他們,用自己的生花妙筆捕捉他們的神態、舉動,燈火闌珊處吃蟹的老者、河水蕩漾處搖櫓的船娘,都是傳神的人物畫。最讓人動容的是長江上流傳的那些故事:年輕的水手出航前買了一條黑魚給妻子,女人把魚養在臉盆里,等男人回家一起吃,然而男人最終沒有回來,女人去江邊將黑魚放生,黑魚沖了出去,忽然往回游了兩下,像是跟女人道別,女人不由得淚灑長江。這個故事讀得我兩眼濕潤,作者寫作的時候應該也是手抖心顫,無法自持吧。

除了記錄長江上的平凡百姓,作者還從中華民族浩蕩的歷史長河中擷取了幾個最有代表性的人物,全方位地講述了他們的生平和命運。徐霞客的求是態度、科學精神,岳飛的劍膽琴心、精忠報國,文天祥的堅定不屈、忠心不貳……從字里行間,我們可以感知作者傾注的感情,并與先賢的心弦共振。劉漢俊仿佛親臨歷史的現場,與先賢一起經歷過那些艱難困苦、生死一線的時刻,懷著敬重、敬仰、敬畏,沐浴著他們人格與精神迸發出的耀眼光芒,傳遞著他們崇高的價值觀。這是一種真實不虛的心靈契合,也是跨越時空、擁有現代價值的文化傳承。

劉漢俊的這種思想情感,其根柢是家國同構的共同體意識,與個人修養、民族精神、愛國主義、天下觀念等一脈相承。所謂家國情懷,不外如是。

五

盡管這部書稿文筆流暢、可讀性極強,但編輯過程其實并不容易。我在瀏覽全文后,甚至是有點打怵的。無他,只因書中涵蓋了大量各個領域的知識點,以其中涉及最多的歷史而言,就包括社會史、文化史、科技史、經濟史等各方面,人名、時間、地名、史實,沒有一樣可以輕易放過;地理上不光有關于地質構造運動的講述,更有放眼整個中國,如數家珍般的地點羅列。作為圖書編輯,對這些知識點進行核查是分內之事,這就要求編輯投入很多的時間和精力。幸好有社里校對人員高水平的工作支持,在編校協同之下,盡最大努力保證了書稿知識上的準確性。而且由于劉漢俊寫作時下過功夫,書中的知識性內容絕大部分是正確的,只在一些細節上有所出入。由于劉漢俊在北京,出版社在杭州,為了節約時間,我們多數情況下是通過Word和PDF交流,上面滿是密密麻麻的批注和回復。我知道劉漢俊公務繁忙,不希望頻繁地打擾他,因此都是盡量把要確認和處理的內容合并到一個文件上。即便如此,光是全稿往返,就多達三次。

我曾經編輯過很多知名作者的作品,有的作者對自己的文字非常珍視,編輯每改一個字都要經過其同意。對于本身行文水平極高的作者,這樣的要求是合理的,在我看來劉漢俊也在其列,而且他本身是宣傳戰線的重要干部,因此在編輯時除了“硬傷”,其他改動我都是斟酌再三,確定改了比不改要好才動筆。

而讓我出乎意料且印象深刻的是劉漢俊的從善如流。我提出的意見只要有少許道理,他都會接受。不僅如此,他還會在回復中寫上鼓勵之語:“改得很好!”“不錯!”“火眼金睛!”對于有不同意見的地方,他都會用商量、建議的語氣,從不盛氣凌人。即使我的某些改動是因為知識有限導致的誤改,他也沒有一絲不滿,總是耐心解釋。文學大家大多平易謙遜,但對編輯的工作如此熱情肯定的十分罕見,做他的責任編輯是一件十分愉快的事。

在編稿過程中,特別是閱讀上篇的時候,書中文字營造出的畫面感總是時不時地浮現于我的腦海。于是我向劉漢俊建議在合適的地方插入照片或彩圖,給讀者以更加直觀的印象。他非常尊重我的意見,我和設計師一起從各處購入了幾十幅圖片,置于內文各處,劉漢俊本人也提供了若干幅照片。這些圖片作為正文的有力補充,起到了調節版面、優化視覺、改善閱讀體驗的效果。

為了更好地呈現每篇文章的內核和氣質,我還從書中摘取了有代表性的金句,作為導讀文字放在目錄上。這項工作相對而言比較輕松——書中金句俯拾皆是,我的煩惱只是挑選哪一句最好。同時,設計師還為這本書設計了幾款封面,其中一款是以淺藍的云氣為主體的,在征求意見時得票最多。但我總覺得就書的內容而言,這個封面輕靈有余、厚重不足。后來幾經修改,設計師從長江的衛星圖上截取了一段作為主體,跨越整個封面,劉漢俊又請人題寫了書名,再加上亮黃色特種紙的背景,整個構圖就好像蒼茫大地上夭矯著一條如龍的大江,很好地呼應了《在江之南》這個書名。

總而言之,《在江之南》堪稱一座寶庫,無論是莘莘學子,還是黨員干部,只要肯沉下心來閱讀,一定會有所收獲。這種收獲可以是文學、藝術、審美的,也可以是思想、精神、心靈的,我衷心希望能有更多人讀到這本書,喜愛這本書。

(作者單位:浙江文藝出版社)