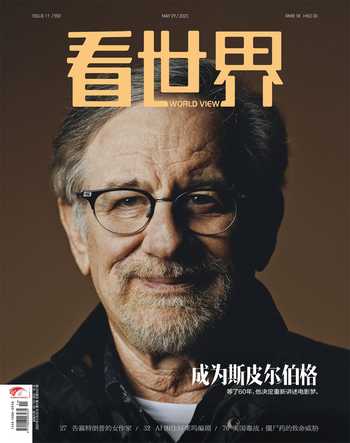

貝多芬的秘密

非田

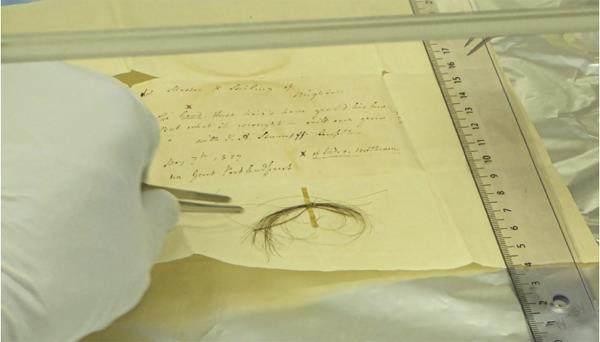

德國耶拿,馬克斯·普朗克人類歷史科學研究所實驗室,一綹貝多芬的頭發

1827年3月,一代音樂巨匠貝多芬在音樂之都維也納永遠地合上了雙眼。他離世以后,歷史學者始終試圖通過他的日記、信件或是醫療記錄留下的蛛絲馬跡,探尋揭開貝多芬的死因,和他逐漸喪失聽力的秘密。

如今,在科學力量的幫助下,這些謎團有了新的答案。今年3月下旬,一支國際研究團隊對保留至今的多組貝多芬頭發進行基因組測序,取得了相當大的突破。這不僅顛覆了不少此前對貝多芬死因的猜測,還挖掘出了貝多芬祖上疑似有婚外情的證據。

這篇發表在《當代生物學(Current Biology)》期刊的論文稱,貝多芬有患肝臟疾病的強烈基因傾向—他在離世前幾個月時患上了乙型肝炎,這或許才是導致他死亡的重要原因。

此外,團隊結合貝多芬家族現存成員基因對比發現,貝多芬祖上7代內,存在著男性繼承人并非本族血脈的情況。這也就意味著,貝多芬可能根本不該姓“貝多芬”。

劍橋大學人類生物學家羅伯特·阿滕伯勒表示,期待貝多芬的研究者和崇拜者將從這些發現中,找到很多值得思考和討論的地方,希望這些證據能幫助我們更多地了解這位非凡人物。

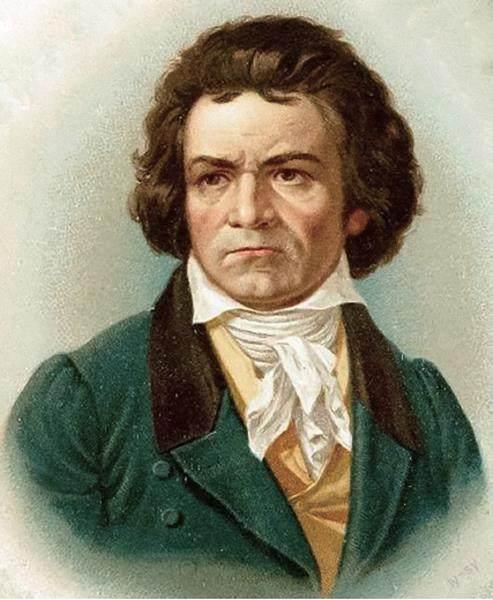

音樂巨匠貝多芬的畫像

音樂巨人的痛苦人生

提起貝多芬,浮現在人們腦海時,一位與命運奮斗的勇士形象,或許先于他音樂家的身份。留存在世的畫像中,貝多芬的表情總是憤怒而嚴肅。

1770年,貝多芬出生于德國波恩的一個音樂世家,他的父親與祖父都是宮廷音樂人,貝多芬也從他們那里遺傳了極高的音樂天賦。但天才的童年往往并不快樂,貝多芬也沒能逃過這一定律。

在去世前不久,貝多芬還感染了乙肝病毒,這在當時,幾乎就是絕癥的代名詞。

4歲時,貝多芬就被父親強行拽到鋼琴前。除了吃飯、睡覺外的時間,他基本都在練習,稍有出錯,等待他的輕則是語言羞辱,重則是體罰。

萬幸的是,父親的責罰與打罵,并未讓貝多芬喪失對音樂的興趣。他很快就展現出了遠超同齡人的音樂才能。貝多芬雖然沒能如父親愿,成為另一個和莫扎特相提并論的音樂神童,但他日后的知名度和影響力,卻絲毫不亞于后者。

1790年代,獨自闖蕩維也納的貝多芬,在這座音樂殿堂站穩了腳跟,《月光奏鳴曲》等流傳至今的名作讓他聲名鵲起。可就在1797年,貝多芬愈發意識到自己引以為傲的聽覺出現了問題,這讓他大為苦惱。

痛苦或許是推動天才創作的重要動力。聽力日漸衰退的貝多芬,反倒進入了創作的旺盛期,用一首首英雄主義風格的音樂鼓舞著人心,向命運發出怒吼。

當然,英雄也有脆弱的一面,只是通常不愿意為外人道。1802年,貝多芬在給兄弟的信,即《海利根施塔特遺囑》中寫道:“六年來,我處在何等絕望……我怎能承認,我身上的一種感官出了毛病……這感官在我身上曾經是高度完美的。”

貝多芬在《遺囑》中表示,自己死后,如果他的私人醫生施密特若尚健在,希望由對方公布自己的病情,以便后人更好地開展醫學研究。

1819年,貝多芬徹底失去了聽力。但病魔的侵襲沒能壓倒他不屈的傲骨,與不公的命運抗爭,成為了他此后人生的主旋律。《第九交響曲》是貝多芬生前完稿的最后一部交響曲—即使他從未能親耳聽見自己的這次創作,但這絲毫不影響《第九交響曲》的偉大,面對命運和病魔,他那不屈奮斗的精神,深深鼓舞了一代又一代人。

8年以后,貝多芬在病痛折磨下離世,施密特醫生未能如愿公布音樂巨人的病情—這位醫生早在18年前就已先他而去。貝多芬的死因,自此成為懸案。

1827年3月,維也納,貝多芬房間的繪畫圖

貝多芬的頭發

2014年,一顆用科研手段推斷貝多芬死因的種子,在特里斯坦·貝格心中種下。貝格是一位就讀于加州大學圣克魯斯分校生物人類學專業的學生,而欣賞貝多芬創作的音樂,則是他漫長求學生涯中,舒緩壓力的最佳途徑。這一次,他想用自己的專業力量,為“偶像”做些什么。

在老師阿滕伯勒教授等人的幫助下,貝格先后聯系上了劍橋大學考古學博士Toomas Kivisild、圣何塞州立大學貝多芬研究中心主任Will Meredith等專家,一支橫跨多國和多學科的研究團隊就此組建完成。

對于歷史研究者而言,從骨頭處提取DNA,是最常規和簡便的方法。但貝多芬沒有留下遺骸和牙齒,因此團隊將目光轉向了其他可提供貝多芬DNA的人體組織,也在不經意間,戳破了一個謠傳多年的謊言。

時間回溯到1810年代,貝多芬在音樂上取得的巨大成就,讓世人為之贊嘆。收藏貝多芬的一切相關物件,哪怕只是一縷頭發,是狂熱粉絲們表達對其崇拜或是彰顯自身地位的獨特方式。

這些粉絲不會想到,若干年后,完成貝多芬遺愿,最終解開貝多芬病因謎團的關鍵,就藏在這一撮撮頭發里。

幾經波折,貝格團隊從私人或館藏品中,取得了8份曾被認為是貝多芬的頭發。檢測后發現,這8份頭發中,有5份高度一致;其余3份中,有2份分屬兩個沒有關系的人,1份可提取的DNA含量不足。

讓貝多芬家族最引以為傲的音樂巨人,從血緣上來說,也許不該姓貝多芬。

一方面,從DNA損傷情況來看,這5份一致的頭發均來自19世紀,血統可追溯至中西歐;另一方面,這5份頭發的保存者互不相識,且地理差異極大,共同偽造的可能性較低。因此,團隊在對比和綜合包括歷史文獻與其他基因證據等的情況后,最終認定了這5綹頭發屬于貝多芬。

剩余的3份頭發中,有1份被命名為“Hiller”的樣本相當出名。這一綹頭發被安放在一個掛墜盒內,盒中紙片上署名為“保羅·希勒”的人稱,頭發是他的父親、知名作曲家費迪南·希勒從貝多芬遺體上剪下,并在后來作為生日禮物送給了他。

多年以前,在這綹頭發中曾檢測出超標的鉛與其他重金屬,“鉛中毒”也一直被認為是殺死貝多芬的原因,作家羅素·馬丁甚至將這一說法,寫進了《貝多芬的頭發》一書。

這一猜測看似合情合理:畢竟貝多芬有酗酒的習慣,每天都要喝下一大瓶約一升的葡萄酒,而在當時,不僅無良的葡萄酒商會用鉛糖(乙酸鉛)調節葡萄酒的甜度,裝葡萄酒的酒杯也是含鉛玻璃。

但這次的研究徹底推翻了“鉛中毒”說。因為這綹頭發并不屬于貝多芬,而是一名生活在德國的猶太女性—這名女性的頭發之所以會鉛含量超標,或許與當時歐洲化妝品中鉛含量過高有關。

貝多芬要改姓?

在19世紀,對于貝多芬的病情與死因,人們只能用“天妒英才”含糊解釋,而在21世紀的今天,這一問題卻可以從基因方面,給出更為準確的答案。

貝格團隊的文章,重點指出了肝病對貝多芬的影響。研究團隊認為,貝多芬的PNPLA3與HFE兩個基因存在突變,該基因與肝硬化易感高度相關。因此,貝多芬患上肝病的風險數倍于常人,而他對酒精的過量攝入更是加劇了他的肝損傷。

在酒精和遺傳的共同作用下,貝多芬的肝臟日趨惡化。在去世前不久,貝多芬還感染了乙肝病毒,這在當時,幾乎就是絕癥的代名詞。

該團隊表示,肝病是導致貝多芬晚年健康問題嚴重的最關鍵原因,但現有研究尚不能確認,究竟具體是哪種疾病或原因,最終殺死了貝多芬。

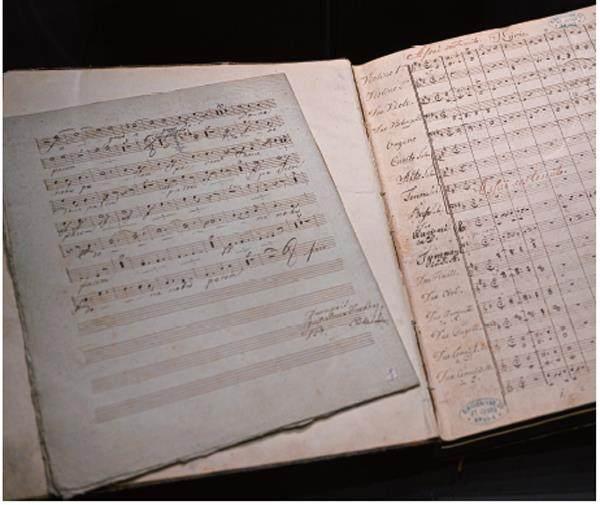

一份貝多芬的音樂手稿,摩拉維亞博物館藏

這次的研究并未給出明確的解答,只能排除乳糜瀉或乳糖不耐受致死的可能。至于貝多芬最為關心的聽力喪失問題,基因序列并未能提供新的答案。

疾病以外,貝格團隊還有新的發現。他們收集了5位貝多芬家族同一父系男性后裔的DNA,與貝多芬進行對比,結果顯示雙方存在極大分歧—5人的Y染色體有明顯親緣關系,共同先祖為出生于1535年的阿爾特·凡·貝多芬,但貝多芬的染色體,卻與5人并不匹配。

Y染色體隨父系遺傳,因此在孩子隨父姓的歐洲,同一家族、姓氏相同的男性,Y染色體應該不會有顯著差異。這樣的結果意味著,讓貝多芬家族最引以為傲的音樂巨人,從血緣上來說,也許不該姓貝多芬。

研究團隊結合遺傳和檔案證據推斷,在1572年至1770年間里,貝多芬家族曾出現妻子與第三者生下一名兒子的情況。但現有技術水平并不能確定具體是哪一代人,這段數百年前不為人知的婚外驚情,最終在DNA技術下被發掘了出來。

團隊研究表示,“揭露”貝多芬家族的秘辛并非其本意,更不是為了滿足世人的窺私欲,只是希望通過向各地研究人員公開貝多芬基因組的形式,期待有朝一日,研究方法更進一步時,能解決有關貝多芬健康和家族史的遺留問題。

責任編輯吳陽煜 wyy@nfcmag.com