探尋原始物象背后的人格理想追求

導讀

中華文化自始至終都在講述“人的故事”。中國直立人對“如何將石塊打成所使用的工具”問題的思考,其實包含了他們對人的自我本質問題的思考。中國智人不僅思考如何加工石器的問題,而且開始關注自身,已經有“人應該是這個樣子”的“模范意識”,并以故事的形式凝結成“女媧造人的神話”。從用外物對自我進行裝飾到從整體上對人進行塑造,包含了中國人對人性認識的巨大進步,形成了以社稷家園為基礎的集體人格。

作者:王文虎,武漢工商學院馬克思主義學院。

中華文化的魅力不只在于它的綿延不絕,更在于它自始至終都在講述“人的故事”。從直立人時代起,中國人已經有了人的故事的萌芽。此后他們一步一步地明白做人的道理,將美好人格當作崇高的文化追求。

“人的理想”:

中華文明的曙光

中國有百萬年的人類史、萬余年的文化史和五千多年的文明史。在這百萬年的人類史中,中國人開始了自己對人的思考,他們用“人的理想”點亮了中國萬余年的文化史和五千多年的文明史。

元謀直立人是舊石器時代中國境內的早期古人類。1965年,兩顆左、右門齒化石在云南元謀上那蚌村附近被發現。經鑒定,它們距今年代為170萬年左右(有爭議,或為約60萬年至50萬年前左右),屬于在中國發現的最早的直立人化石。

鄖縣人跟著元謀人而來。從1989年至今,距今百萬年的鄖縣人頭骨化石在湖北十堰學堂梁子遺址被發現,它們是“鄖縣人1號”“鄖縣人2號”“鄖縣人3號”。“鄖縣人3號”保存完好,是歐亞內陸同時代最完整的古人類頭骨。

在鄖縣人被發現之前,1963年,考古學家在陜西省藍田縣陳家窩村附近發現一塊30多歲女性頭骨化石。藍田猿人的眉嵴碩大而粗壯,左右幾乎連成一條橫脊,頭骨高度很低,骨壁厚度超過北京人,腦量只有780毫升,小于北京人。據測定,距今約50萬年。

此外,在周口店遺址發現了生活在70萬-20萬年前的北京直立人,他們采用不同的打制方法制作尖狀器、刮削器、石錘和石砧等不同類型的工具,還學會使用火、保存火種。用火燒烤食物、防寒、照明、驅獸,成為人類進化史上的里程碑。

用火照亮的中國“直立人”生活史屬于“百萬年人類史”的范疇。考古發掘表明,在這百萬年的人類史中,人類已經懂得了制造石器。他們擁有一定的腦量這一事實足以證明,中國直立猿人已經擁有運用大腦思考“如何將石塊打成所使用的工具”的生理學條件了。那么,我們是否可以進一步追問:此時的人類是否開始思考“自我”這一問題?目前這個問題不好回答。不過,根據人類勞動產品是一部打開人類積極本質力量這一人本學原理,我們似乎可以說:中國直立人所打造的哪怕是一只最簡單的石器,也無疑是一部打開人類積極本質力量的書。從這個意義上看,中國直立人對“如何將石塊打成所使用的工具”問題的思考,其實包含了他們對人的自我本質問題的思考。在這里,我們看到了中國人的自我意識的萌芽。

如果說,在中國直立人中,我們可以看到自我意識的萌芽,那么到了智人生活階段,中國人的自我意識得到了進一步強化,他們有了對人的模范進行追求的意識。

1954年、1976年,山西省襄汾縣丁村南先后發現3枚小孩牙齒、一塊小孩頂骨化石殘片。“丁村人”距今約5萬-10萬年(一說距今9萬至7萬年),是早期智人。早期智人生產工具的原料主要是角頁巖,石器中第二步加工的方法用碰砧法或錘擊法。石器一般都較大,代表性石器為三棱大棱角尖狀器和石球。三棱大尖狀器因首次在丁村發現,因而被命名為“丁村尖狀器”。大棱尖狀器有3面和3緣,橫斷面近似等邊三角形,可能作為挖掘植物根莖之用。石球制作頗為粗糙,被認為可能供投擲之用。從石器生產的二次加工來看,可以推斷中國最期智人的思維已經達到很高的水平。

到了晚期,中國智人不僅思考如何加工石器的問題,而且開始關注自身。1933年至1934年間,中國地質調查所裴文中教授主持對北京猿人洞穴進行系統發掘,出土了包括3具相當完整的頭骨,以及其他不完整的顱骨、下頜骨及牙齒標本材料,總共代表至少8個個體,是為“山頂洞人”,屬于晚期智人化石。

與這些人類化石一起出土的還有石器、骨角器、穿孔飾物。在裝飾物中有鉆孔的小礫石、鉆孔的石珠、穿孔的狐或獾鹿的犬齒、刻溝的骨管、穿孔的海鉗殼和鉆孔的青魚眼上骨等。所有的裝飾品都相當精致,小礫石的裝飾品是用微綠色的火成巖從兩面對鉆成的,選擇的礫石很周正,頗像現代婦女胸前佩帶的雞心石。小石珠是用白色的小石灰巖塊磨成的,中間鉆有小孔。穿孔的牙齒是由齒根的兩側對挖穿通齒面成的。“所有裝飾品的穿孔,幾乎都是紅色,好像是它們的穿孔都用赤鐵礦染過。”(賈蘭坡:《“北京人”的故居》,北京出版社1958年版第41頁)如果說生產石器、骨角器屬于物質性、技術性生產,那么裝飾品的生產則包含了對飾品的節律、均勻、光滑、色澤方面的要求,這是一種形式化、普遍性的追求,屬于精神性的生產,它不僅是概念形成的基礎,而且也是審美創造的基礎。尤其值得注意的是,這種形式化的生產是在對人本身進行“包裝”,這在朦朧之間包含了“人應該是這個樣子”的“模范意識”。這種“模范意識”其實是中國人對“人的理想”、中國人的“自我意識”的反映,它支配了中國人類史,是中國文化史的曙光,更是中華文明史的靈魂。

“大地灣人”對人的理想與追求

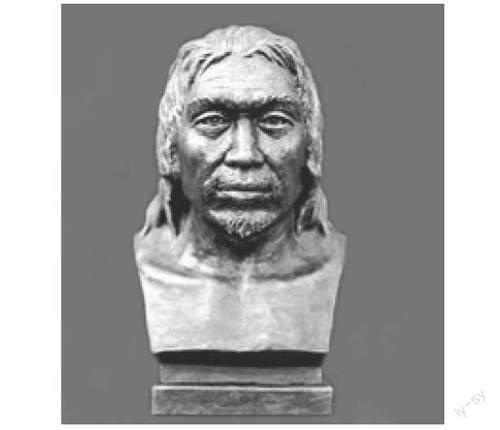

進入萬余年的文化史之后,中國人的“模范意識”已經發展到了照著自己的形象對人進行塑造的思想高度,這種思想最后以故事形式凝結成“女媧造人的神話”。以下兩個圖片,是出土于甘肅省天水市秦安縣東北的五營鄉邵店村大地灣遺址的陶塑人像。

為了敘述方便,我們將大地灣遺址文化的創造者稱為“大地灣人”。大地灣遺址距天水市102公里,分布在葫蘆河支流清水河南岸的二、三級階地相接的緩山坡上,其文化層可分為6層。

大地灣遺址遺物的研究顯示,中國智人中的一支,在距今6萬年前進入大地灣地區。他們頑強地度過了寒冷的末次冰川期,并延續了下來,依次經歷了原始狩獵采集、發達狩獵采集、大地灣一期原始農業和仰韶早晚期成熟的農業等經濟發展階段。大約在仰韶晚期,他們成功地發展成熟的粟作農業,同時發明了最早彩陶,這些彩陶中包含了他們對人的形象的塑造,亦體現了他們對人的認識的深入。

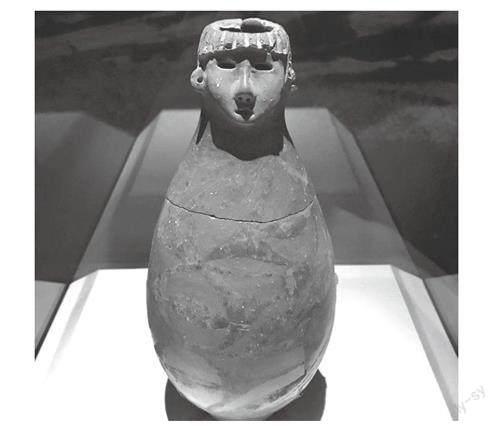

在距今6500-6000年這個時間段,大地灣人制作的彩陶絢麗而奪目,如情趣盎然的魚紋盆,將造型、雕塑、彩繪藝術和諧地糅合在一起的人頭型器口彩陶瓶,等等。1975年,甘肅秦安寺嘴出土了人頭形紅陶瓶,距今5100年前,屬于石嶺下類型遺物。瓶高26厘米,器表施橙黃色陶衣,瓶口塑一個額上有短發、耳垂有穿孔的人物,眼眶用泥條圈貼而成,顯得炯炯有神。1978年,又有一件人像陶甕在青海大通后子河馬家窯類型墓地出土,夾砂黃陶質,器身已殘,器肩部位堆塑著一位淺浮雕的女孩形象,像高11.5厘米,五官錐劃而成,體型瘦弱,神態悲傷,頭側垂發辮,整體作揮臂邁步狀。這些陶塑人像“額上有短發、耳垂有穿孔”的裝飾追求在山頂洞人已見其萌芽,但是與山頂洞人不同的是,他們的彩陶開創了以作品形式整體塑造人本身的事業。需要說明的是,馬家窯文化前期(包括石嶺下類型和馬家窯類型)的陶塑人像多數還是女性的形象,但是已經出現了男性形象,如傳為甘肅出土的一件馬家窯類型旋渦紋彩陶勺,柄端捏塑成人頭,嘴巴旁邊繪黑圈,頗似有胡須的男子頭像,當然此時的男子頭像僅占少數。這表明當時受崇拜的還是女性。

馬家窯文化后期(包括半山類型和馬廠類型),裝飾在陶器上的人物,幾乎都是男子的形象了。甘肅東鄉、寧定等地出土的3件半山類型人頭形器蓋,或在嘴巴及兩腮部位畫著胡須,或在臉上畫著黑色的直線紋和鋸齒紋,形貌獰猛,或系裝扮成野獸的獵人頭像,而按照當時的社會分工,狩獵是男子的職業。此外,青海樂都柳灣馬廠類型墓地出土一件人頭形器口彩陶壺,塑造了一位中年男子閉目養神的模樣。從塑造女性為主到以男子的形象為主,可能反映了史前社會由母系向父系轉化的史實。不過這個問題并不在我們討論的范圍內,我這里要提起思考的問題是:大地灣人十分在意的是人的模樣。他們的制陶不僅是在照著自己的形象而塑造陶器,而且也包含了他們要成為被塑造模樣的希望,后者構成了神話“女媧摶土造人”的源頭。

“摶土造人”是中華文化關于人類起源與塑造的重要內容,這就是著名“女媧摶土造人”的神話。《山海經》《楚辭》等先秦文獻對女媧造人神話有記載。

女媧用手摶黃土,創造了人類。一個一個地造,工作太繁重了,于是她拿來一條繩子放入泥漿內,然后舉起繩子一揮灑,濺落的泥點也都變成了一個個活生生的人。后來人們就說,富貴的人,就是女媧摶黃土造的;貧賤的人,就是女媧甩繩子濺落的泥點變的。“富貴者,黃土人,貧賤者,引繩人也”,顯然是中國社會出現階級分化后增加的解釋,但是總體來看,它不失為上古神話。

女媧摶土造人的神話已經烙上人類社會變遷的影子,“摶黃土做人”可以視為人類文化史上人形制陶技術在神話中的投影,其中“黃土”讓人很自然地聯想到西北黃土高原。“摶黃土做人”是發生在西北黃土高原上的故事,很顯然,它發生在照著自己的形象而塑造陶器的群體中,而這個族群的人已經有了要成為被塑造模樣的理想與追求。其中,被塑造模樣是目標,是他們的理想中的人格,而人的生活就是向著這個理想人格的奮進過程。

物化的人性

從用外物對自我進行裝飾到從整體上對人進行塑造,包含了中國人對人性認識的巨大進步。那么,在中國初民的意識中,“人”究竟是什么呢?分析這個問題,我們可以從半坡人的人面魚紋陶盆講起。

半坡氏族是新石器時代仰韶文化聚落遺址,它位于陜西省西安市浐河東岸,距今約6000-6700多年。

這里出土的人面魚紋陶盆通高16.5厘米,口徑39.5厘米,由細泥紅陶制成,敞口卷唇,盆內壁用黑彩繪出兩組對稱的人面魚紋。此盆足以證明:半坡的農業是結合了手工業的。半坡人是農民,同時也是用細泥紅陶制作包括盆在內等陶器的“制陶匠”,他們已經掌握了加工精美敞口卷唇陶器的技術。不過這種工匠的生活是從屬于農業的,因此半坡人本質上講是農人。如果我們的分析僅限于此,那么我們所獲得的僅為半坡人的歷史,特別是他們的產業史。這個歷史把半坡人與動物世界區別開來了。但是我們還沒有對半坡人的精神世界進行把握,只有從精神生活的高度關注半坡人的思想,我們才能對半坡人與動物的區別有更為深刻的理解。

半坡人的陶盆繪有人面魚紋符號:陶盆圓形人面的額頭左半部涂成黑色,右半部也呈黑色半弧形,說明半坡人尚黑,有以黑色紋面的習俗。黑色是水的象征。《呂氏春秋·應同》說:“水汽勝,故其色尚黑,其事則水。”可見半坡人的生活與事水有關。魚類是水體中的重要家族,而它又是魚面人像的主要元素。這意味著在半坡人的集體表象中,“魚面人像”是支配他們生活的對象:其眼細長,鼻挺直,嘴旁置魚紋,魚頭與人嘴外廓重合,兩耳為兩條小魚。頭頂有尖狀角形物,配以魚鰭形裝飾。這是一個魚人的合體,是有人性的魚。它是半坡人的庇護者,半坡人是它的子女;它也是魚族的支配者,在它的支配下,魚族興盛。似人的魚是半坡人的圖騰,他們的整個社會是圍繞著這個圖騰而建立起來的神權組織。從半坡人重視女性的葬俗中,我們可以知道半坡人是受女神支配的女權社會,因此支配他們的似人的魚,應該就是被后世稱為“美人魚”的原型。半坡是以“美人魚”為核心觀念而構建的社會。

半坡人贊美他們的“美人魚”。他們在描繪魚面人像以及畫魚時,非常講究對稱。如果以人面魚紋陶盆中的魚面人像分布結構定南北,那么他們所畫之魚就表現為東西對稱結構。如果把東西對稱的兩條魚合并在一起,那么我們就有了太極圖里面的雙魚圖案。對稱是美的要素與規律。半坡人用美女的規律來描繪其庇護神,以此庇護神像來規范自己的生活,說明他們的“文”還沒有達到“字”,即還沒有達到“文明”的高度。但是他們用美的規律來塑造自己的庇護神,說明此庇護神在半坡子民中享有崇高的地位。

從人面魚紋陶盆可知,半坡人心目中的“人”與他們所崇拜的圣物是一體的。這些圣物有人的靈性,或者說,人性通過物性表現了出來。不唯半坡人心目中的“人”是如此,其他部落對“人”的看法也是如此。《山海經》中記錄了大量這樣的形象,如“崦嵫之山,有獸焉,其狀馬身而鳥翼,人面蛇尾,嗜好舉人,名曰孰湖”。又如“天山,有神焉,其狀如黃囊,赤如丹火,六足四翼,渾敦無面目,是識歌舞,實為帝江也”。在《史記·五帝本紀》中,我們仍然可以看到這樣的形象,如說“軒轅乃修德振兵,治五氣,藝五種,撫萬民,度四方,教熊羆貔貅貙虎,以與炎帝戰于阪泉之野”。這里的“兵”包括熊、羆、貔、貅、貙、虎。《索隱》認為,它們都是經過訓練用以作戰的猛獸。而《正義》則認為,它們是借以威嚇敵人的以猛獸命名的軍隊。其實,它們更大的可能是指以熊、羆、貔、貅、貙、虎為圖騰的6個氏族。用圖騰表示本部落,即用物性來表示人性,在夏、商、周三代的青銅器中是常見的形象,尤其是到了商、周時期,青銅器盛行饕餮紋,《呂氏春秋·先識》說:“周鼎著饕餮 ,有首無身,食人未咽,害及其身,以言報更也。”饕餮是中國古代神話傳說中一種兇惡貪食的野獸,據《山海經·北次二經》記載:饕餮“其形狀如羊身人面,其目在腋下,虎齒人爪,其音如嬰兒”。如下圖。

表面上看來,饕餮是獸,但它實際上是指貪食或貪婪的人。《左傳·文公十八年》云:“縉云氏有不才子,貪于飲食,冒于貨賄,侵欲崇侈,不可盈厭;聚斂積實,不知紀極;不分孤寡,不恤窮匱。天下之民以比三兇,謂之饕餮。”

在上古時期,不僅惡人是以獸的形式表現出來,而且善人也是以動物的形式表現出來的。例如大禹就被講述為一種動物。對這種人性物象化現象,五四運動以后的古史辨派學者曾發生了激烈的爭論:大禹究竟是人還是蟲?在傳統的儒家文化中,大禹被奉為圣人、道德楷模。但是1923年顧頡剛在與錢玄同論古史的過程中卻說,禹是從九鼎上來的。禹,《說文》云,“蟲也,從厹,象形”。厹,《說文》云,“獸足蹂地也”。以蟲而有足蹂地,大約是蜥蜴之類。正因為如此,顧頡剛認為禹或是九鼎上鑄的一種動物,當時鑄鼎象物,奇怪的形狀一定很多,禹是鼎上動物的最有力者;或者有敷土的樣子,所以就算他是開天辟地的人。以我們的觀點看,禹之故事被鑄九鼎之上時,被表述為一種動物,這在人性物象化的時代并非什么奇怪之論,古史人物都是這樣被講述的,比如帝江或渾敦不就是被講述為“狀如黃囊,赤如丹火,六足四翼”的嗎?從這個意義上講,顧頡剛講禹或是九鼎上鑄的一種動物并沒有錯,他的錯誤在于不了解在這種物化性的講述背后,是人性,是偉大的歷史人格。

人的故事,物化的講述,構成了中國文化對人的問題進行探索的一個發展階段。

社稷家園的集體人格

進入農耕社會之后,中國人仍然是人的故事的物化講述。不過在這一歷史時期,支配他們的最大物象乃是土地,以及從土地里生長出來的財富。他們稱土地、土地里生長出來的財富為神。當此之時,“在數量上占著最高地位的神,無疑的是‘土地。”“土地”是“最近于人性的神”。中國傳統文化稱“土地”為“社”。在土地崇拜里,人對上天依賴關系的重要性讓位于天人對土地及其財物的依賴關系。社神的名目非常多。土地是廣域的,不可能一一都祭。地主之所以值得尊崇,是因為她乃財富之本。所謂“財”,實為由土地所生長的萬物。土地包含著生育萬物的能力,社神所崇拜的就是這種土地生產力。在農耕社會,最重要的財富莫過于糧食,在中國,所謂“食”也就是“谷”。“谷”者乃泛稱,指一切栽培的禾本科植物(如黍、粟、稻、麻、高粱等),亦稱“五谷”或“百谷”。 從考古學上看,谷在中國北方即黃河流域是指黍粟,而在中國南方即長江流域是指稻。百谷百蔬背后皆有神靈,是謂“谷神”。北方、黃河流域的谷神是“稷”;南方、長江流域的 谷神是“稻”,二者通稱為“谷神”。 對于百谷背后的神靈,人們都是要祭祀的,但是一一進行祭祀太麻煩,于是人們在其中找出一種有代表性的東西來祭祀。在古代,五谷中稷的地位最高。正如蔡邕在其《獨斷》中所言:“以稷五谷之長也,因以稷名其神也。”《孝經緯》云:“稷,五谷之長也,谷眾不可遍祭,故立稷神以祭之。”

社神與稷神都重要,而最重要者是社神。《管子》云“地以材使”。社(土)通過“財”即稷(谷)表現其神性。這樣看來,社稷崇拜表明土地乃人類賴以生存的重要物質基礎。 沒有土地,人類難以生存,所以社稷表達的是人對自然(土地)的依賴關系,由此而建立的社會組織在宗教上包括自然神崇拜,其實是對人賴以生存的經濟基礎的崇拜。

“社稷”代表了天下四方。在社稷祭祀中,人們在社稷壇的壇面分別涂黃、青、白、紅、黑五色以代表各方。在“五方”之中,中央國是擁有天下、支配天下財富的“大宗”,代表著天下,這叫“天下為公”;四方國分別是經營各方的小宗,這是各親其親各子其他的“小康”。侯外廬指出:“古代公、私的意義和現代不同。‘公是指的大氏族所有者,‘私是指的小宗長所有者。”各方關心自己的領土,而中央帝關心的則是天下四方。這樣看來,社稷國已經表現為“中央+四方”的治理結構。

社稷這種家園形式是“地主”有天下的治理結構。可是,這里的“有”還沒有解決“天下歸誰所有”,即“天下是誰有天下”的問題。當社會演進到由某“氏”(集團)依天命(正義性)而主社稷(領土與財富)的歷史時期后,“天下”就被“所有權”固化為“我們的天下”,社會治理結構以王權的形式存在著,其中王權問題實際上是一個“宗廟”問題,

在當代人的認知中,宗廟指的是人們為亡靈而建立的寄居所,它以建筑為外在形式。但是宗廟的內涵并不是指建筑形式,而是指建筑形式里的先人之像。“廟”,《說文解字》說是“尊先祖貌也”。在東漢時期,這個解釋是官方認同的,如班固《白虎通》也有同樣的解釋,其云:“廟者,貌也。象先祖之尊貌也。所以有屋何?所以象生之居也。”不僅官方認同此說,民間亦然。如劉熙《釋名》云:“廟,貌也。先祖形貌所在也。”廟之所以為廟,是因為它保存了先祖的“形貌”。東晉孫盛《魏氏春秋》云:“廟以存容。”《唐律疏議》對宗廟的解說可能是最全面的,其云:“ 宗者,尊也。 廟者,貌也。 刻木為主,敬象尊容,置之宮室, 以時祭享,故曰‘宗廟。山陵者,古先帝王因山而葬,黃帝葬 橋山即其事也。或云,帝王之葬,如山如陵,故曰‘山陵。”可見宗廟是指置之宮室里的尊貌。最初它是木刻的,但因初易遭火災,后來改為石刻,被稱為“石室”。我們不能小看木主、石室,它們是祖宗的象征。《詩經·周頌》有《清廟》,其云:“於穆清廟,肅雍顯相。濟濟多士,秉文之德。對越在天, 駿奔走在廟。不顯不承, 無射于人斯!”詩所頌之“廟”,鄭玄箋:“廟之言貌也,死者精神不可得而見,但以生時之居, 立宮室象貌為之耳。”可見周人在先王死后,在其“生時之居”立其“象貌”,目的是使其音容“可得而見”。所以,祖先崇拜中的人最初是十分具體的。

宗廟的出現,使社稷這種治理形式變成了王權國家。國家的本質要義在于首先確定誰才是天下的主人。我們常常說,國家即組織為統治階級的階級。這個命題的中國文化話語表述當為“國乃江山主人的家”,它以宗廟形式對社稷主或地主進行確認,表達的是同一宗廟(祖宗)的人才是天下的主人,用今天的話說,才是統治階級。所有的人都要依賴這個“祖宗”,這個“祖先崇拜”已經超越了具體的個人,達到了族群的普遍性,形成了以社稷家園為基礎的集體人格。

中國人以社稷家園為基礎的集體人格有著很復雜的結構。一方面,它將個人劃歸為同一個祖先的人、劃歸為江山的主人;另一方面,它強調江山、宗族關系中個人的自我性,前者是可以稱為相依性人格,后者可以稱為自主性人格。中國文化的人格理想,就是這二重人格的二重演奏。

參考文獻

[1] 馬克思. 資本論:第 1 卷[M]. 北京:人民出版社,2004.

[3] 賈蘭坡.“北京人”的故居[M]. 北京:北京出版社,1958.

[4] 王立新. 先秦考古探微[M]. 北京:科學出版社,2016.

[5] 費孝通. 鄉土中國[M]. 北京:北京聯合出版公司,2021.

[6] 游修齡,曾雄生. 中國稻作文化史[M]. 上海:上海人民出版社,2010.

[7] 侯外廬. 中國古代社會史論[M]. 北京:人民出版社,1955.

[8] 范祥雍. 古本竹書紀年輯校訂補[M]. 上海:新知識出版社,1956.

[9] 武漢大學中國文化研究院. 郭店楚簡國際學術研討會論文集[C]. 武漢:湖北人民出版社,2000.