晚清官書局刻書的機理與路向

劉亞玲 劉洪權

【摘要】晚清官書局是中央與地方進行政權維護的重要文化實踐。現有的官書局研究,主要集中于歷史探究、出版物考釋等方面,具體解剖官書局內部運作情況的較少。參與官書局經營的人物是觀測書局內部行動框架的有效基點,因此本文欲以金陵書局發展鼎盛時期任職提調的洪汝奎及其出版活動為研究視角,通過討論他與局中人員的互動、校勘經史的實踐及維持書局發展的努力,在地方官書局的命運走向中窺見其個體功過。

【關鍵詞】官書局 金陵書局 刻書 洪汝奎

關于金陵書局的研究已有近百年歷史,同治十三年(1874)莫祥芝、甘紹盤修,汪士鐸纂的《同治上江兩縣志》,光緒六年(1880)蔣啟勛等續纂的《續纂江寧府志》以及光緒十六年(1890)江南書局編刊的《江南書局書目》是較早對書局概況及刊刻書目有所記述的珍貴史料。20世紀30年代以后,圍繞金陵書局的研究更加系統,1930年時任江蘇省立國學圖書館館長的柳詒徵發表《國學書局本末》一文,對金陵書局的發展沿革、局務、局本進行了較為細致的考述,為后來者的研究提供了珍貴且重要的參考。1968年美籍華裔歷史學家謝正光教授以《同治年間的金陵書局——論曾國藩幕府中的儒學之士》一文對書局人員進行了重點研究。21世紀后,涉及金陵書局的學術成果在系統性與史料豐富性上都有了更大的提升,2002年臺灣東吳大學陳邦祥在碩士論文《金陵書局刻書考》中針對金陵書局的刊刻書籍、局內人員做了較為系統的整理與研究。2003年,中國人民大學鄧文鋒在博士論文《晚清官書局研究》中討論金陵書局的人員、經費來源、出版發行等方面。蘇曉君《從國圖館藏書看金陵書局所刻書》對陳邦祥論文中在臺灣地區調研梳理的書目有所更新,2018年蘭秋陽在《金陵書局刻書書目考證》中繼續對書局書目進行考證補遺。2011年鄧文鋒《晚清官書局述論稿》及2018年王曉霞《綱維國本:晚清官書局研究》兩部著作在系統論述中亦有對金陵書局發展面貌的觀照。

從現有成果來看,學界對金陵書局的研究朝著系統且精深的方向不斷推進,但圍繞書局中人物的針對性研究不多,以個體出版活動觀測書局運作的研究有助于將個人與書局整體、書局與晚清社會的動態關系予以呈現。金陵書局中任職十年以上的人員寥寥,其中洪汝奎作為書局提調,總理書局事務有近十二年之久。洪氏祖籍安徽寧國府涇縣,嘉慶、道光間其曾祖洪啟臣僑于湖北,遂寄籍為漢陽人。洪汝奎是道光二十四年(1844)舉人,頗受曾國藩重用,關于他的研究較為稀缺,目前學界對其個體關注僅有圍繞洪汝奎公善堂所刊《大唐開元禮》的編刊問題的研究。但其出版活動并不是乏善可陳,在參與曾國藩幕府時期因學術鑒賞力及刊刻理念突出,肩負起曾國藩提議“五局合刻《二十四史》”的重任。因此本文立足晚清社會場域,以洪汝奎主持金陵書局刻書活動為研究重點,欲借個體作用的發揮切入書局運轉的內部機理。

金陵書局淵源于曾國藩同治三年(1864)所設的安慶書局,其后移局東下,轉私刻為官刻,正式交由地方官府管轄的金陵書局,也是晚清最有影響的地方官書局之一。參與合刻《二十四史》是金陵書局奠定官書局地位的重要節點,洪汝奎正是曾國藩在此關頭舉薦為提調以主理書局事務。在其專職提調的十余年里,秉承曾國藩所要求的“但求讎校之精審,不問成書之遲速”的刊刻理念【俞冰:《名家書札墨跡》第四冊—第五冊,線裝書局2007年版,第126頁。】,書局產出不少于三十八部著作,為歷任主事之最。同治前期書局發展鼎盛,洪氏為選材、校勘、刊刻、發行而苦心經營;同治后期書局走向沒落,洪氏為人事變動、經費不足而艱難維系。

綜上,書局及出版人是觀測特定時期文化生態的重要價值要素。洪汝奎在同治八年至光緒六年(1869—1880)作為金陵書局的提調,相當于現下社長或總編輯,考察其任職期間的出版活動既可以了解個體對書局運作的貢獻,也可以作為典型案例剖析官書局的內部運作機理。

一、從軍務到文事:幕府競技場中的職務變遷

在涉足書局事務之前,軍務財政是洪汝奎經手辦理的主要方向。同治初年,曾國藩“札委綜理行營銀錄,所支應事宜向令(原文注:師棣)幫同辦理潘令(原文注:兆奎后官湖南巴陵知縣),會同照料一切”【北京圖書館出版社影印室輯:《晚清名儒年譜》第九冊,北京圖書館出版社2006年版,第290頁。】。五年(1866),洪汝奎被曾舉薦為江南道員,總理北征糧臺,負責遠征西北的老湘營與江寧防軍的供應【王景福主編,中國人民政治協商會議宣城市委員會編:《宣城歷代名人》中卷,遠方出版社2007年版,第28頁。】。主理軍需要務,涉及錢糧,這在封建政權體系中實屬有實權且令人眼紅的“要職”。同治八年(1869),北征糧臺改名為軍需總局,總理事務者仍是洪汝奎。

洪汝奎文教事業的職務起點在同治三年(1864)。曾國藩歸復皖城敬敷書院后由洪汝奎“經理一切”【北京圖書館出版社影印室輯:《晚清名儒年譜》第九冊,北京圖書館出版社2006年版,第294頁。】,直到轉赴金陵前,書院的事務都由洪汝奎打理(同年十月隨曾國藩至江寧)。這里洪汝奎對書院事宜的短期介入,與他其后主理書院事務相隔數年,他的任職為后期調任書局提調是否打下了基礎雖無直接史料予以佐證,但從這里洪汝奎與文事已經產生了微妙的關聯,或許也能成為后來的人生伏筆。

短暫參與書院事務之后,同治四年五月洪汝奎至金陵協助曾國藩辦理東南保甲局務。同治五年,曾國藩欲將瓜洲鹽棧差事讓洪汝奎辦理,但他“辭不就”,“文正公笑語之曰‘此差事務清節,且金焦咫尺風景絕佳,以君愛讀書,此最相宜,君之為此辭,殆不愿處膏諛之地,士各有志,勿相強也。蓋師生沆瀣一氣如此”【北京圖書館出版社影印室輯:《晚清名儒年譜》第九冊,北京圖書館出版社2006年版,第298頁。】。同治六年九月,曾國藩擬委任洪汝奎權管鎮江府事務,他也推辭了。

洪汝奎在曾幕府前期的職務變動,似與刻書相距甚遠,其后從軍務財賬這類事務中脫離出來,開始著手管理書局事務,兩者之間從職務特征中看確無工種相關性。這樣的崗位變動,一方面體現晚清從政系統中人員的角色多重性,經科舉選用的人才并無特定方向的專業訓練,特別是幕府中的幕僚們,所負責的職務基本由幕主安排;另一方面體現出其個人才干的偏向,關于曾國藩的識人用人能力已有豐富考證,因此洪汝奎必然在才智學識中較為出眾才得以選用。這在他往后多年的書局出版活動所獲頗多好評中亦可以得到印證。

或許正如曾國藩所言:“天下無現成之人才,亦無生知之卓識,大抵皆由勉強磨煉而出。”【陳君慧編著:《曾國藩全書》第三冊,線裝書局2008年版,第435頁。】在任職金陵書局之前,洪汝奎參與的政務主要集中于籌兵籌餉,圍繞軍務財政等發揮其才干,也因確有能力而被不斷賞識調用,曾國藩謂其“志節不茍,識見亦精”【〔清〕曾國藩:《曾國藩全集·書信》(四),岳麓書社2011年修訂版,第162頁。】。其后,在恢復封建文化事業的地方官府行動中,學識淵博的洪汝奎被曾氏調任在書局主事,其學人風貌被生動記錄在歷史發展的印痕里。

二、政、學交織:晚清社會場域下的刻書活動

(一)政治同盟:洪汝奎與書局的主要人員

地方官書局的創建與發展是晚清政權訴求的文化面向。曾國藩幕府作為晚清重要的政治軍事集團,以辦書局來鞏固封建統治的精神基礎。

洪汝奎于咸豐十一年(1861)入曾國藩幕府,是其重要的政務幕僚。關于幕府中幕僚的角色,有學者指出幕府地位屬于主官私人的助手,不任公職,不受公俸;就軍事統帥而言,幕府人才僅為一軍之附屬,如非親統軍伍,實不能與統將人物并列,無法視為一軍之主體【王爾敏:《淮軍志》,中華書局1987年版,第311頁。】。這樣的定義有助于我們理解幕府與幕府主人的權屬關系,但并不能以此概括曾國藩幕府的特殊性。曾國藩幕府中的幕僚既可參與府內事務,也有被舉薦擔任公職、領公俸的機會。作為地方官書局的代表,金陵書局的刻書活動也主要依賴公款資助,任職者也依職位領取公俸。洪汝奎與其他的幕府成員一樣,有一定的才干遇明主則能“生逢其時”,所謀之事繁雜多變與其幕主的職務變遷及政治理想直接相關。曾國藩書局理想的搭建借清廷倡導而起,以名流智士為其籌謀的基石。

同治三年(1864),曾國藩與洪汝奎商議“考試可以振興文教,亦所以招集流亡,擬奏請舉行江南鄉試一次,足抵生聚五年”,洪汝奎十分贊同,堅信“人文蔚起,洵彌亂之微也”【北京圖書館出版社影印室輯:《晚清名儒年譜》第九冊,北京圖書館出版社2006年版,第295頁。】。同年,曾國藩與胞弟曾國荃設立了安慶書局,這一私人色彩更甚的書局,雖然出發點與文教事業的恢復無法直接關聯,但這未嘗不是曾國藩逐漸認識到書局、書院、人才、科舉的緊密關系的體現。

廣義的金陵書局需以安慶書局為起點,因為轉型為官書局的“金陵書局”直接衍生于此。據張文虎日記記錄,同治六年四月十八日“與唐端甫彩霞樓茗話。戴子高來。午后,與縵老、壬叔往看飛霞閣,以節相命遷局于此故也”【張文虎:《張文虎日記》,上海書店出版社2009年版,第85頁。】。這是曾國藩對舊書局進行整頓的重要一步,其后是人事的整合。此時書局的提調依舊是由周學濬擔任。直至曾國藩移督直隸(同治七年七月),書局便由新任兩江總督馬新貽接辦。同治八年正月周學濬回鄉,“提調”這一專職一時間空缺,金陵書局命運的齒輪轉向洪氏的契機也恰好到來了。

五局合刻《二十四史》的想法多認為始自時任浙江書局總辦俞樾向浙江巡撫李瀚章提出的倡議。同治八年正月初一,俞樾在給李瀚章的信中論及浙江書局的刻書規劃:“金陵擬接刊《三國志》,蘇局謀開雕《明史》。吾浙《七經》畢工后,未知刊刻何書,已有定見否?或與金陵、吳門合成全史,或竟將《十三經注疏》刊行,經經緯史,各成巨觀,洵士林之幸也。”【俞樾著,張燕嬰整理:《俞樾函札輯證》(上),《中國近現代稀見史料叢刊》第一輯,鳳凰出版社2014年版,第149頁。】同年五月,李鴻章在《設局刊書合刊二十四史折》中表示:“……士族藏書散亡殆盡,各處書板全毀,坊肆無從購求。此次設局刊書,只可先其所急……現在浙江、江寧、蘇州、湖北四省公議,合刻二十四史,照汲古閣十七史板式,行數字數較各家所刻者為精密。”【李鴻章:《設局刊書合刊二十四史折》,轉引自宋原放主編,汪家熔輯注:《中國出版史料(近代部分)》第一卷,湖北教育出版社2004年版,第417頁。】此奏折的內容給曾國藩籌謀金陵書局發展帶來了轉機,洪汝奎便是在此契機下由曾國藩向馬新貽舉薦。“湖北書局擬與蘇、浙、金陵各書局合刻二十四史,誠屬善舉,惟金陵一局并未籌定有著之公款,亦未派定提調之專員,是以局務尚形散漫。”又以“目下以洪琴西為最”,且“此后視為一件官事,責成提調,則書可速成而款不虛靡”【北京圖書館出版社影印室輯:《晚清名儒年譜》第九冊,北京圖書館出版社2006年版,第303頁。】。地方督撫的積極籌謀得到了中央的批準,局本《二十四史》的刊刻計劃在政策層面上得到了支持。于此,這一政務目標預示著洪氏進入書局主事的首要重任便是協理金陵書局內外完成“五局合刻”事宜。在舉薦洪汝奎之余,曾國藩對書局事務的重視亦可通過其強調“視為一件官事”且“責成提調”得以獲見。

《涇州老人洪琴西先生年譜》記載:“(同治八年)六月,馬端敏公設書局,提調以先生任其事,局設于冶山飛霞閣。”【北京圖書館出版社影印室輯:《晚清名儒年譜》第九冊,北京圖書館出版社2006年版,第303頁。】洪汝奎上任即對書局事務進行部署,秉承曾氏定書局章程八條,又訓手民四條【北京圖書館出版社影印室輯:《晚清名儒年譜》第九冊,北京圖書館出版社2006年版,第303頁。】,又與張文虎商議擬定《書局章程十四條》【張文虎:《張文虎日記》,上海書店出版社2009年版,第188頁。】。金陵書局以校書人員為主,機構設置比較簡單,主持局事的很長時間內只設提調一職,后來才增設總辦、幫辦兩職;書局管理雜務的只有一人,而此人還負有訪書任務【李志茗:《金陵書局考辨——以晚清同光時期為中心》,《史林》2011年第6期。】。洪汝奎在書局任職提調近十二年,經歷了局務發展最為興盛的階段。這一時期參與官書局刻書事宜的主要人員均為曾氏幕府成員。其著者為汪士鐸、莫友芝、張文虎、李善蘭、洪汝奎、唐仁壽、倪文蔚、戴望、成蓉鏡及劉毓菘、劉壽曾父子諸人,皆一時之俊彥【李鼎芳編著:《曾國藩及其幕府人物》,交通書局1946年版,第49頁。】。曾國藩的知人善任、禮賢下士為書局招攬會集了諸多智士,如任命洪汝奎為金陵書局提調的考量在其與張文虎的信件往來中可以獲見。

張文虎從安慶書局即參與幕府刻書事務,見證了書局的搬遷與重組。同治八年六月,張文虎在給曾國藩匯報刊刻《史記》進程的書信中認可了洪汝奎打理書局的能力:“涂太守升任蘇松太道,書局諸務蒙命洪琴西太守總持。太守于刊書利弊向所熟悉,得此整頓,自當日有起色。”【柴志光、謝澤為編著:《浦東名人書簡百通》,上海遠東出版社2011年版,第32頁。】曾國藩也對洪汝奎入職以規整局務抱以期待,言及“商派洪琴西太守提調局務以專責成。琴西經理此事,最為精熟,現已入局,諸事當有起色”。【俞冰:《名家書札墨跡》第四冊—第五冊,線裝書局2007年版,第134頁。】

關于曾國藩在幕府中刊刻書籍,有學者認為是他在收復金陵后,目睹江南經籍蕩然、士人讀書無從購覓的狀況,遂有刊刻經史以振興文教、重建江南文化秩序的自覺意識【李志茗:《從倡節義到興文教——曾國藩幕府刻書考論》,《社會科學》2010年第10期。】。之后隨時局變遷,地方迎合政權維護的需要,書局由私刻轉為官刻,書局性質的轉變關乎地域文化振興。李鴻章在奏請“五局合刻”時表明了《二十四史》刊成后的流通渠道:“俟各書刻成之日,頒發各學書院,并準窮鄉寒儒、書肆賈人隨時印刷,以廣流傳。”【李鴻章:《設局刊書合刊二十四史折》,轉引自宋原放主編,汪家熔輯注:《中國出版史料(近代部分)》第一卷,湖北教育出版社2004年版,第417頁。】可見設書局刊經史是重建晚清文化秩序的重要舉措,與學校、學院的整頓相輔相成。在書局刻書活動開展的同時,貢院的建設也在推進。同治九年(1870)洪汝奎致函曾國藩詳細報告了書局刊書的進展以及江南貢院工程的安排:“江南貢院工程新砌駁岸已成,街南民房地基亦經谷憲出示曉諭,并飭令保甲總局給價收買。復奉諭:官街以二丈八尺以上為度,西至狀元境口,東至利涉橋,一律讓寬,俾士子臨場應點無誤。”【中國社會科學院近代史研究所資料室編:《曾國藩未刊往來函稿》,岳麓書社1986年版,第368—369頁。】

晚清時期尤其同治、光緒階段,刻書活動成為大亂初平后的文化事業逐漸恢復的重要標志。地方官書局對圖書刊刻的重視與投入,以維護封建統治為基本出發點,同時又為典籍的保護與流傳發揮了積極作用。洪汝奎與金陵書局的命運交匯以五局合刻《二十四史》為契機,局本的優質產出奠定了地方官書局的重要地位,“當時京朝大官索局刻書者紛起。蓋以其校勘之精,突過殿本也”【宋原放主編,汪家熔輯注:《中國出版史料(近代部分)》第一卷,湖北教育出版社2004年版,第446頁。】。因此,籌謀或積極投身于官局刻書的個體,在其時都扮演著推進晚清文教事業復興的重要角色。

(二)學術交游:洪汝奎的刻書旨趣與實踐

地方官書局雖然本質上是維護政權的工具,但同時也是充滿人文色彩的文化集散中心。尤其在遷局冶山“飛霞閣”后,書局所處更有文人交游的地理優越性。金陵書局人事結構簡單,集合程度較高。究其原因,既有政治層面的權力唯一性,也有學術層面的集體認同感。“局制紳督而官佐,一時學者云集。校書之暇,留連觴詠。歷任江督,賓敬儒者,相承不替”【宋原放主編,汪家熔輯注:《中國出版史料(近代部分)》第一卷,湖北教育出版社2004年版,第443頁。】。無論是對善本煞費苦心的尋求還是對刊刻細節的爭論,官書局刻書雖為“官”事,但具體到執行層面行事主體的觀念都在刻印的出版物中得以呈現。

洪汝奎在官書局的刻書活動一方面踐行了曾國藩作為長官的要求,另一方面因自己確能堪此大任而備受嘉獎。“五局合刻二十四史”始自同治八年(1869),這也是洪汝奎參與官局刻書活動的起點。在同治九年正月金陵書局中《史記集解索隱正義合刻》和《三國志》都已刊成之際,曾國藩對刊刻成品稱贊不絕,并表示“紙色式樣均極精好,良可寶貴。實由閣下檢料精能,而此局托付得人,亦一快事”【〔清〕曾國藩:《曾國藩全集·書信》(十),岳麓書社2011年修訂版,第138頁。】。曾國藩與洪汝奎的刊書理念是高度一致的,這樣才能推進書局刻書計劃的有序完成。

刊書理念的背后,不該忽視的是他們的學術根底都在程朱理學,曾國藩禮學經世思想的脈絡延展與他和劉傳瑩的密切交往相關,他還將洪汝奎薦與劉傳瑩求學:“足下年少而志宏,氣清而行竣,自初相遇時,劉君椒云蓋數數為我言之……今者劉君將以明春南歸,再四浼告,囑與足下同居而共學,劉君亦既許之矣,足下可即負笈而從游。劉君之為學,遠師朱子,近法顧氏,以義理為歸而考之實事,不尚口辯,不馳聲譽,并世輩流,殆罕其匹。”【〔清〕曾國藩:《湖湘文庫·曾國藩全集》(22),岳麓書社2011年版,第36頁。】以此,上下級之外亦師亦友的關系令曾國藩與洪汝奎的共事理念愈發接近。

同治八年九月十四日曾國藩在復莫友芝書中對書局的事務進程頗感滿意,他言及“接洪琴西函,金陵書局今歲止能刷印前后《漢書》,其《史記》《三國志》《文選》明歲乃能蕆事。自諸經外,此數書尤為不刊之典,諸君子不憚鉛槧矻矻,嘉惠士林,亦劫后之勝事”【〔清〕曾國藩:《曾國藩全集·書信》(十),岳麓書社2011年版,第19頁。】。曾國藩深知,經典局本的順利產出除了中央在權責層面的認可、地方財政的支持,還得益于局中賢才的傾心助力。

精審校勘依賴書局人員的學術造詣,校書之余也往往會產生職務關系之外在學術層面的惺惺相惜,哪怕彼此間學緣多有不同。在莫友芝的日記中常常可見其對洪汝奎學術修養的肯定,在洪氏任職書局前兩人之間就常常有談書論道的親密交往。莫友芝在咸豐十一年十二月四日的日記中記載:“琴西極好宋本書,喜校勘,言曾以元刻《宋史》校官本《宋史》,有他卷錯易之頁即蟬聯寫刻者,凡數處。”由此“刊史足見其精”【莫友芝著,張劍整理:《莫友芝日記》,鳳凰出版社2014年版,第62頁。】。精讀精校之余,洪氏尋求善本、收藏典籍的愛好也在莫友芝日記中有生動記錄:“言其家藏書八萬卷,選宋元舊本及明精本,國朝老輩新著未傳之本,合萬余卷,而此為目。言收藏校讎所資甚大,遇當購之。”【莫友芝著,張劍整理:《莫友芝日記》,鳳凰出版社2014年版,第96頁。】“訪琴西,見案頭《呂晚村家訓》手跡刻本一冊,其行書亦大佳,是上海道應敏齋(原文注:寶時)物,其珍惜之。”【莫友芝著,張劍整理:《莫友芝日記》,鳳凰出版社2014年版,第180頁。】

對于善本孤本,在《二十四史》刊刻完成后洪汝奎曾表示:“局刊刻經史苦無善本可資讎校,現在經史雖已刊竣,而古今秘笈未及刊布者亦復不少……前往采訪,遇有經史善本及海內希有之書,足以輔翼經傳,嘉惠后學者。”除了對孤本的渴求還有對珍稀文獻的愛護,對尋書者叮囑“原書務必護惜,隨時送還,不得絲毫污損”【北京圖書館出版社影印室輯:《晚清名儒年譜》第九冊,北京圖書館出版社2006年版,第317頁。】。據洪氏年譜記載,光緒元年“為夔州李氏校刊司馬溫公《家范》”,“校刊黃氏《士禮居》仿宋本”,“三月委從子子彬赴鎮江蘇杭一帶訪求經史善本”【北京圖書館出版社影印室輯:《晚清名儒年譜》第九冊,北京圖書館出版社2006年版,第317頁。】。在對善本的尋訪中還考驗著刊刻者的校刊辨偽能力,學識積累與學術研究興趣此間昭然。同年,《容齋隨筆》刊成后還按照會通館本重校,對應校訂能夠提升本館刊印的準確性,這也是提升書局出品質量的保證。

同治十年正月曾國藩提議刊刻《十三經注疏》,這一提議交付淮南書局專辦。刻本的選擇,莫友芝日記(2月25日)記錄:“問通行者何本為善。以阮本為善,公嫌其字小,則又以殿本對。蓋乾隆四年所刊經史,其經部補正明監不少,且有句讀,足稱善本。”底本議定,至于如何刻,曾國藩認為:“刻經疏當依式重寫,乃能方大。”莫友芝與洪汝奎則認為精細覆刊為善。此番觀點矛盾的處理方式在莫的日記中也有記錄:“乃請先試刊一卷,如不善則通寫也。”【莫友芝著,張劍整理:《莫友芝日記》,鳳凰出版社2014年版,第285頁。】最終采用的刻法既非耗時耗力的重刻,也不完全是底本的還原,而是“定用殿本翻雕,惟經文必改寫放大,使與注文不混”【莫友芝著,張劍整理:《莫友芝日記》,鳳凰出版社2014年版,第286頁。】。由此可見,局中事務有商有量,對善本的慎選、對刻法“何為最善”的探討,呈現出當時書局里主事者極有文人魅力的一面,既為政事負責亦顯學人品位。

在《涇州老人年譜》中多有記載洪汝奎與友人的贈書與論學的內容:“同治元年正月吳竹如先生自濟南寄書與先生論學”,“二月先生寄何子永舍人書”,“四月會文正公命先生攜吳桐云往勞彭師并查看進兵形勢,盤桓十日,滿載圖書而歸”【北京圖書館出版社影印室輯:《晚清名儒年譜》第九冊,北京圖書館出版社2006年版,第288—290頁。】。書信往來頻繁,交友廣泛且常以贈書訪書為話題。曾國藩在寫給洪汝奎的信中表示:“思者思足下閎遠之識,道德文章,何施而不成。慮者慮足下歸處窮鄉,孤學無助,進而無與尉,退而無與敕,有歧而莫之辨,有疑而無書籍可證。足下之為學,其不浪費心力,而能油然以上達者,蓋可必不可必之數矣。”【〔清〕曾國藩著,李翰章編:《曾國藩書信》,中國致公出版社2011年版,第6頁。】以此可見洪汝奎是一個學有根底、守道不阿、內行敦篤的文士。

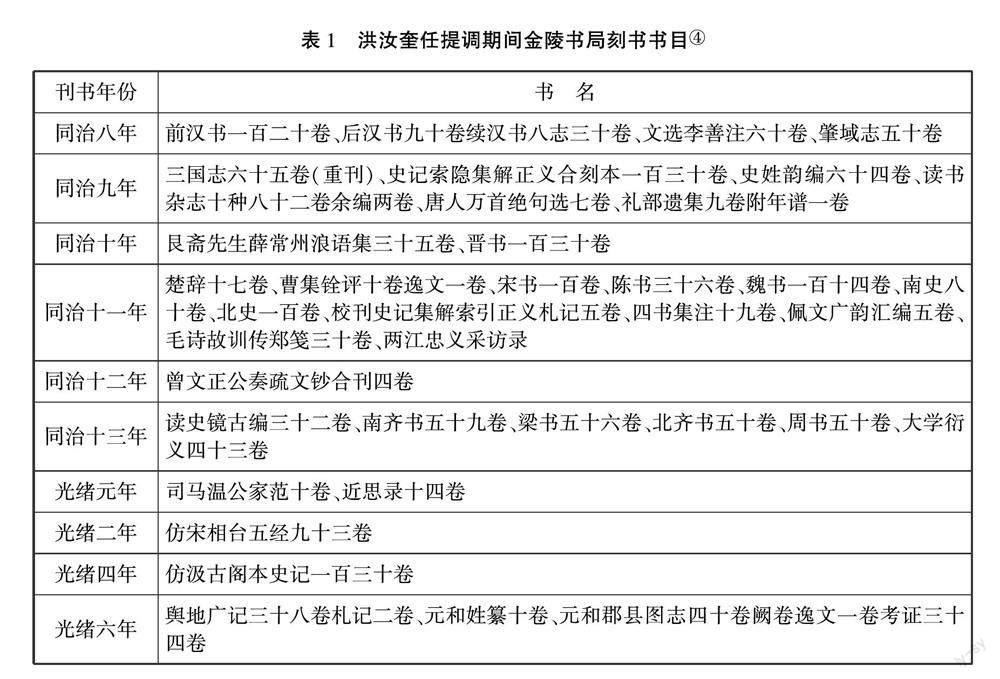

歷史回溯中極負盛名的金陵書局共計經營了四十五年。前后刊刻書籍共計98種(不含重刊本、不含子目、不含合售本),按四部分類則叢書1種、經部27種、史部34種、子部21種、集部15種【蘭秋陽:《金陵書局刻書書目考證》,《中國典籍與文化》2018年第4期。】。洪汝奎任“提調”的十多年,刻書出版量為歷任主事之最。這其中雖不能不考量社會文化背景和書局的自身規劃帶來的直接影響,但是依然不妨礙我們從產出成果角度認為,洪汝奎主理期間是金陵書局最為輝煌的階段之一。其間,金陵書局所出書不少于目前數據可收集到的三十八部【該數據僅以金陵書局主持刊刻為標準,不以出資方式為參考取舍。】,具體年份及書名如表1所示:

可見,在同治年間,書局主要刊刻經史類,這與其時書局初創的目的同步,皆為挽救因內亂而造成的文化危機,對儒家學術體系的極力“搶修”。金陵書局在“五局合刻”中承擔的其中十四史(《史記》《漢書》《后漢書》《三國志》《晉書》《宋書》《南齊書》《梁書》《陳書》《魏書》《北齊書》《周書》《南史》《北史》)也集中在同治年間刊行,這一時期是書局的黃金期,既因中央重任在肩,亦需書局同仁配合實現高質量產出。光緒年間金陵書局的刻書側重轉向了歷史地理學類書籍,而產出較同治年間明顯減少,這與曾國藩逝世后書局人員流失、經費欠缺有直接關系。

(三)命運轉向:洪汝奎面對的書局經費困局

晚清地方官書局雖有士紳捐助、銷售營收的款項,但主要還是依賴于官方撥款。晚清地方書局只是臨時性的機構,并不屬于官方的正式建制,朝廷并未設立專門的款項【王曉霞:《綱維國本:晚清官書局研究》,江西高校出版社2018年版,第109頁。】。張文虎日記中有記載:“周縵老自李宮保處來,言所擬章程皆如議,準七月初開局。此費出自鹽務余款,每年約可六千金,每月五百金。”【張文虎:《張文虎日記》,上海書店出版社2009年版,第53頁。】這表明地方財政的閑款是書局經費的主要來源,非穩定的款項撥給成為書局后期因經費不足導致刊刻計劃難以落實的隱患。

地方督撫大力促成的局本《二十四史》刊刻重任對資金的依賴不言而喻。在曾國藩給馬新貽舉薦洪汝奎主持合刻《二十四史》的信中,對書局的財政撥款特有說明:“惟金陵一局并未籌定有著之公款……應請閣下籌一閑款,源源撥濟。其薪水用款與蘇、浙兩局互相核對,以期不甚懸殊。”【〔清〕曾國藩:《曾國藩全集·書信》(九),岳麓書社2011年修訂版,第581—582頁。】同治九年二月初四曾國藩在復洪汝奎的信中也對洪憂心的經費問題有所回應:“局中存款已盡,轂帥近于靖江溢課項下撥款接濟,將五千兩用罄之后,想可源源提撥。經費漸增,即工匠皆可訪覓能手,至以為慰。”【〔清〕曾國藩:《曾國藩全集·書信》(十),岳麓書社2011年版,第138頁。】其時,書局的經費在督撫的費心籌謀下尚可周轉。

經費是地方官書局刊刻書籍質量的重要保障,對金陵書局而言,經費問題的顯現恰是書局開始走向沒落的主要原因之一。洪汝奎與曾國藩、張文虎的往來信件中常常透露著對書局經費困境的憂慮。

同治十二年(1873),洪汝奎給張文虎的信件中表達了因經費不足書局事務難以為繼的實況:“局書自運庫停撥經費后,僅續成南北朝各史及《史記集解》。近又翻雕岳‘五經至周秦諸子,久議校刊,緣局款不充,未敢輕于從事。承示唐府所藏《管子》兩善本,已向唐世兄索觀,正好留為校樣之用。張仁翁處曾托抄瞿府宋本,尚未寄下。《內經》王注容俟集資捐辦。近日刻匠頑劣,動手輒不能如意,加以經費短絀,往往有初鮮終。古書刊傳之多寡遲速,殆非偶然。”【俞冰:《名家書札墨跡》第四冊—第五冊,線裝書局2007年版,第169—170頁。】因經費掣肘而導致刊刻難以推進,作為書局主事之人洪汝奎的無奈與不甘或可想見。

曾國藩逝世后,書局的經費問題更加嚴峻。“(汝奎)供役秣陵,諸叨平適。書局事件循舊辦理,惟運庫自同治十一年以后即未撥解分文,所有員友薪水、寫刻工費、續購紙張等項全賴書價周轉以資接濟,局款甚覺支絀,去冬從方伯處籌商二千金刊刻仿宋五經,約七八月間可以竣工。承屬代購之書,已飭照單將本局及桂香翁處發售各種貯備齊全,分裝板箱三口竹箱一口,價值即就原單分晰注明,并另開收支洋錢清賬一紙,計以收抵支仍不敷錢三千四百二十二文,弟已墊付。”【俞冰:《名家書札墨跡》第四冊—第五冊,線裝書局2007年版,第172—173頁。】參見洪汝奎給張文虎的信札內容,失去鹽務撥款的主要支撐,書局需要依賴微薄的書價來彌補局款虧空。

至光緒四年(1878)《史記》竣刊,前后歷時九年,《二十四史》的刊刻順利付梓,各局版片刻畢后匯集到湖北書局進行印刷發售。一直主理局務的洪汝奎也一直因經費周轉艱難而憂心。到了光緒七年(1881),書局的境況更顯慘淡。洪汝奎致信張文虎,信中坦言:“書局新刊《史記》,今春始行出書,惟刻手甚劣,殊不愜意。局中久缺撥款,故未敢議多刻書籍。去歲議刊《元和郡縣》《元豐九域》《太平寰宇》三書,嗣僅以《九域志》發刻,馀尚未動工,無米為炊,時時捉襟露肘。友朋捐刻之書,又以弟俗冗異常,無暇理料,不免束閣,內疚殊深。”【俞冰:《名家書札墨跡》第四冊—第五冊,線裝書局2007年版,第175—176頁。】書局此時已然難掩沒落局勢。

據《涇州老人洪琴西先生年譜》記載:“先生自己巳年接辦書局提調以來,將局中分認《史》《漢》等史,并隨時奉敕刊刻經子各書,次第刊成。其行世較稀之書,另籌捐款刊印,不動書局正款。歷經照章辦理,凡十有二年。”【北京圖書館出版社影印室輯:《晚清名儒年譜》第九冊,北京圖書館出版社2006年版,第331頁。】官方撥款不穩定,作為書局的提調,洪汝奎為了書局發展倡議并積極籌措捐款,希望以此進一步帶動官員士紳的參與。這一點洪氏年譜中亦有記載:“同治十年十月呈報松江府楊守(原文注:永杰)率屬捐廉購書存學并請核示以便移會各屬仿照辦理。”【北京圖書館出版社影印室輯:《晚清名儒年譜》第九冊,北京圖書館出版社2006年版,第306頁。】“先生與寓寧皖紳公同捐購金陵局刊經史,并商劉省三軍門捐購《通志堂經解》《佩文韻府》,致書皖臬孫琴西同年請并儲敬敷書院。”【北京圖書館出版社影印室輯:《晚清名儒年譜》第九冊,北京圖書館出版社2006年版,第319頁。】

作為書局提調的洪汝奎在經費困局里掙扎,伴隨著晚清裁撤局所政策的壓制,書局的發展命運已然不是個體能夠肩負的。光緒六年(1880),奉上諭:“兩淮鹽運使員缺,著供洪汝奎調補。欽此。”【北京圖書館出版社影印室輯:《晚清名儒年譜》第九冊,北京圖書館出版社2006年版,第331頁。】至此,洪汝奎不再任書局“提調”一職,程雨亭太守(原文注:儀洛后官山西按察使四品京堂)接管了相關事務。在金陵書局專職十多年之后洪汝奎調任兩淮鹽運使,這一調動邏輯也映射了書局經費與鹽務款項的關聯。在晚清財政系統中鹽務尤為特殊,鹽政撥款是地方財政的重要來源,金陵書局中的歷任提調也多與鹽務系統有所關聯。洪汝奎后遷任兩淮鹽運使,補任提調的程儀洛于光緒二十六年(1900)也補位了兩淮鹽運使。

洪汝奎離任后便居住在揚州城內,“略親書卷,意味甚適,蓋二十余年來無此寬閑境地”【北京圖書館出版社影印室輯:《晚清名儒年譜》第九冊,北京圖書館出版社2006年版,第340頁。】。離開官場后的洪汝奎回歸了最接近純粹文人的雅致生活,讀書寫字閑逛山水。時年五十八歲的洪汝奎在回顧為官幾十載時,自言:“官不可不清,能清矣又不可傲,清而傲,取禍之道也。凡作官以立心為第一事,到不能兩全時寧失官無負心,茍負心以全官,獨不為子孫計乎?”【北京圖書館出版社影印室輯:《晚清名儒年譜》第九冊,北京圖書館出版社2006年版,第340—341頁。】類比洪氏年譜中記載:同治十一年正月初五日“會文正公過先生所談,先生出,見諸子呈閱詩文,文正公贊美并勖以讀書立品勿墜家聲焉”【北京圖書館出版社影印室輯:《晚清名儒年譜》第九冊,北京圖書館出版社2006年版,第306頁。】。于此可見,曾氏的過往所言一定深刻影響著洪汝奎的價值取向,為官與研學皆在不負本心不墜家聲。

三、結 語

從個體層面而言,五局合刻《二十四史》是洪汝奎參與金陵書局命運發展的重要起點,他以政務要求為行動目標,在學術交游中明確并踐行著自己的刻書旨趣,又在經費困局里目睹了書局漸趨沒落的走向。名臣倡導在前,有識之士輔翼在后,方有地方人文隆盛。官書局作為重要的文化平臺給洪汝奎等文人智士提供了為政為學的理想伸展空間。以政事實踐、學術旨趣匯集成的命運共同體對晚清地方學術的傳承貢獻了諸多力量。刻書是“洪汝奎”們達成政治與文化追求的重要渠道,也是這群地方知識精英實現文化認同的集中體現。

從時代層面而言,晚清時期的地方官書局是封建政權維護統治地位的文化手段,也為恢復地方文教、傳承學術文化做出了積極貢獻。正如朱士嘉在論及官書局功用時認為:“(官書局)是一位傳布文化,普及教育的無名英雄;少數珍藏秘笈,經他一來,便可人手一冊了,通常‘紙貴洛陽的,經他一來,便‘價均從廉了。而且,那里的書籍,都經過通人達士的校勘,講起版本來,也很可靠。”【朱士嘉:引言,《官書局書目匯編》,中華圖書館協會,1933年,第2頁。】官書局刻書活動以“政事要求”為前提,以“學術需要”為導向,是中央主導、地方籌劃的重要文化實踐活動。

晚清學術的發展與地方書局、地方學人的刻書活動關聯緊密。以個體實踐的視角對官書局內部運作進行考察,既可以看出個人對書局發展付諸的努力,也可以見證書局命運在政權轉移中的機遇與困境。離開官書局的刻書者留下了知識重建的寶貴成果,退出歷史舞臺的地方官書局始終是理解時代變遷的縮影。

〔作者劉亞玲,安徽大學新聞傳播學院2020級博士生;劉洪權,安徽大學新聞傳播學院教授〕

Book Engraving Mechanisms and Directions by Official Publishing Agencies in the Late Qing Dynasty: A Study on Hong Rukui, Supervisor of Jinling Publishing House

Liu Yaling & Liu Hongquan

Abstract:The central and local governments during the late Qing dynasty relied heavily on the operation of official publishing agencies as a cultural practice to maintain their political power. Present research is mainly centered around historical research, and textual research on publications. There are scant studies on the internal workings of the official publishing agencies. An efficient way to start investigating the internal framework of official agencies is to look at those who were active participants in its management. As a result, this paper takes a closer look at Hong Rukui, who served as the supervisor of Jinling Publishing House at its heyday, and his publishing activities. A glimpse of his personal merits and shortcomings in the context of the development of local official agencies can be obtained as the paper discusses his interaction with the staff of the agency, his practice of collating classics and history books, and his efforts in developing the official agency.

Keywords:official publishing agency, Jinling Publishing House, book engraving, Hong Rukui