德彪西《敘事曲》曲式與和聲技法

張耘瑞

摘 要:本文以德彪西《敘事曲》為研究對象,從曲式、和聲技法方面,立足于浪漫主義晚期與印象主義初期的時代特點,探索德彪西在早期創作中的作曲技術及風格特點,同時小窺早期20世紀和聲的發展趨勢。

關鍵詞:德彪西;敘事曲;20世紀和聲;高疊和弦

中圖分類號:J624文獻標識碼:A文章編號:2096-0905(2023)03-00-03

一、簡介

(一)人物簡介

克勞德·德彪西(1862-1918年)作為19與20世紀之間法國卓越的作曲家,是印象主義音樂的開創者。印象主義音樂來源于印象派的畫作與象征主義詩歌,印象派繪畫如莫奈的《日出》等作品,強調捕捉光影的瞬間效果,在印象主義音樂中則強調以朦朧的和聲減弱其功能性的銜接,運用全音階、五聲調式與中古調式去擴大調式的表現力,曲式以三部性為主要輪廓,但結構松散,管弦樂作品中將力度與音色相聯系,形成夢幻旖旎、朦朧繽紛的和聲效果。

(二)曲目簡介

敘事曲在法語中被稱為“ballade”,具有“舞蹈”的含義,源于14世紀,一般的演出形式是載歌載舞,14世紀至浪漫主義前期,歌詞內容世俗化。至浪漫主義中后期,則演變成一種與浪漫主義文學作品相關聯的器樂作品。

本首敘事曲是德彪西早期的作品,也是德彪西一生中唯一一首敘事曲,創作于1890年,在這段時間,德彪西接觸了瓦格納的和聲技法并大受鼓舞,同時接觸到穆索爾斯基的作品并大受啟發,并在頻頻與印象派畫師、象征主義詩人的交流下,創作了這首獨一無二的作品。作為印象派早期,同樣也是德彪西早期的作品,我們能依稀辨得這首作品古典主義下的輪廓,同時也能體會到德彪西在和聲上所不斷嘗試不斷突破的試驗[1]。

二、曲式分析

(一)圖示

《敘事曲》的曲式分析圖如圖1所示。

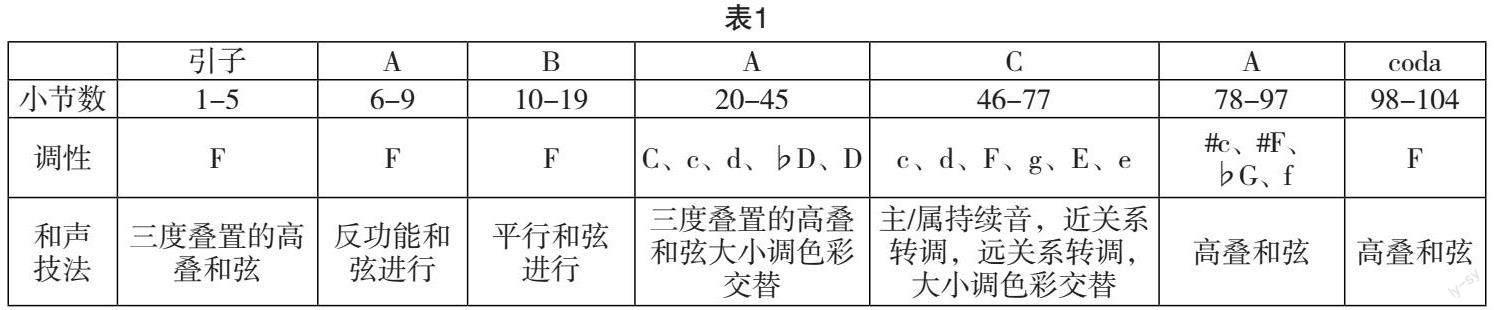

(二)表格

《敘事曲》的曲式結構表如表1所示。

這部作品是一個非典型的回旋曲式,它具有回旋曲的典型五大部分,但是在各部分的規模上又呈現逐漸擴大的趨勢,尤其是C段,采用新材料不斷展開,呈現出了古典主義的曲式框架下后現代的和聲進行模式。

引子部分為1-5小節,此部分的中心音為E,是主調性F大調的導音。這樣未選擇更為明確的主音C為中心音的創作方法很大程度上削弱了調性的聽覺,但是導音同樣具有傾向感,這一特質則隱晦地導向了F大調,使作品始終聚焦在F大調中,具有一定的邏輯感。

同時,引子部分已經出現了本首曲子的節奏動機。

A段是6-9小節。右手從節奏動機開始,形成右手規律化,左手自由化的節奏特點,一張一弛形成絕佳的律動對比,和聲整體為反功能的進行,描繪了一種搖擺疑惑的情緒氛圍。

B段是10-19小節。與A段相比成倍數展開,最主要的改變是在右手出現了插空式的旋律,左手由A段三連音式的節奏轉變為四十六節奏型與五連音,增強了動力感,后兩小節可以看作是對前句的補充,因此整體仍然呈現4+4+2的對稱樂句。

A段是20-45小節。此次出現的A段篇幅顯著擴大,整體仍然使用引子部分的節奏動機為基底,通過增加律動與聲部加厚的方式進行擴充,使得作品具有強烈的中心感。調性轉到了從屬調C調,具有古典主義和聲進行的框架,最后結束于d小調。

C段是46-77小節。作為最華麗而大膽的中段,在第一次展開時引入了新的節奏動機材料,以D為持續音強化小調的主音,右手是分解和弦,左手則是流動的歌唱性旋律,在這段弱化了縱向的和聲變化,強化了橫向的聲部進行。

第二次C段的展開位于62小節,轉調是直接通過降低半音的方式從F大調轉到了E大調,這樣的進行也打破了古典主義時期以五度為中心的近關系轉調,右手的旋律采用引子部分的節奏動機材料,同樣采用加厚聲部與強化左手律動的方式提升情緒,自66小節之后,將之前出現過的大切分節奏型進一步縮減為四分音符與八分音符為一組的帶有三拍感的節奏型,在44拍的規律性的邏輯感中獲得律動感強烈的三拍感。

最后的A段是98-104小節。最后再現的A段的標志仍然是引子部分的節奏動機,采用雙手同時再現的方式,展示一種質樸、寧靜而典雅的旋律氛圍,也有一種結束感,82小節開始左手出現的#E實際上是F的等音,這一等音一直持續到92小節,F作為調式的主音,在此出現有回歸與強化的意義。

A段結束于97小節的完滿終止,對于一部印象主義的作品,結束反而是這樣非常傳統的結束,令人感到驚訝,想必也是因為其創作于德彪西早期的緣故,從之前的主持續音到現在的完滿終止結束,都受古典主義影響非常明顯。

97-104小節則是尾聲部分,右手通過F大調音階再次強調出一種調性的歸屬感,節奏上不斷縮減動機,呈現出強烈的收束感,最后的結束和聲是T9—T13—T9—T,總體還是以T為中心的高疊和弦,不同于傳統的D—T所帶來的濃烈色彩,以主音為中心的終止轉換了思路,呈現出色彩過渡式的終止式,大膽而前衛[2]。

三、和聲分析

(一)縱向和聲

1.高疊和弦

高疊和弦是在三度疊置的基礎上向上累計構成以三度為基礎的九和弦、十一和弦甚至是十三和弦,具有不協和與復雜的音響效果,由于其可分層次解釋和弦功能,因此具有復合的和弦特質,能在縱向的和聲中加強戲劇化與復合化的音響色彩。

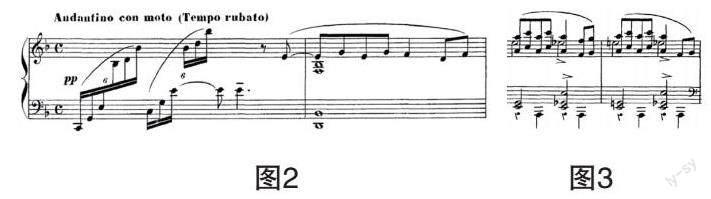

引子部分的第一小節(見圖2)由具有屬和弦性質的三度疊置的不和諧的高疊和弦D9展開,同時在第二小節由DVII9和弦進行連接,在此處也可以將此和弦理解為七級上的減三和弦與四級上的大三和弦的高疊和弦。兩個屬功能組的和弦連接進行,增強了對主音的期待感,強化了旋律進行的不穩定感,聽覺上給人以新鮮的感受,同時D后不接T的和弦進行也突出了早期印象派的寫作習慣,并與古典、浪漫時期大大區分開來,具有濃郁的時代及流派特色。

同樣的,高疊和弦還出現在13小節,前兩拍為D、E、G、B、D、F、A組成的D13和弦,后兩拍是F、A、C、?E、G構成的六級上的D9和弦,第14小節也出現了由B、D、F、A、C、E、G組成的S13和弦,我們也可以將其解釋為S7和弦上疊置D和弦。

典型的高疊和弦還出現在24小節,以C、E、G、?B、D、F、A組成了T和弦與D VII7和弦的高疊和弦,后兩拍以簡單結構的二級三和弦進行銜接,一張一弛給人聽覺上暫緩的輕松感,同時通過兩者的對比,更突出高疊和弦的聽覺新鮮感[3]。

高疊和弦的寫作可以說是這首作品的核心,貫穿始終,運用高疊和弦的原因也是德彪西本人希望通過復合的音響色彩去探索音響最多能賦予這首曲子的張力,如同印象派的畫作一般,多色彩的疊加與對比,似是而非的朦朧美感近在眼前。

這一作品通過長琶音與流水般的六連音將高疊和弦隱藏于一小節之中,使高音區與低音區有對比,多性質的和弦也有對比,營造出了旖旎而夢幻迷離的音響效果,同樣,高疊和弦的寫作也是早期德彪西探索新和聲寫作方法的有效實踐。

2.變和弦

為了營造飄逸流動的美感,和聲的進行與調式的傾向需要進一步的弱化,德彪西使用了大量的變和弦引入外音,制造不協和的對比。主要體現在大調中的升高降低二級音(拿波里和弦)與小調中降低七級音,或者是屬組和弦升高,降低五音。

首先,91-93小節(見圖3)D TIII與降五音D TIII的交替,造成了大三和弦與減三和弦的色彩交替,后兩小節則繼續使用DTIII7與降五音的DT III7。

其次,在35小節有g小調調感的短暫離調,前兩拍出現了F、b、A、b、C、?E,以F大調為主去分析,這個和弦即降二級上的導七和弦,后解決到G、B、D,即S II級和弦,也可以看作從聽覺上解決到G大調,這種既有拿波里和弦的下屬變和弦的連接方法,又有大小調交替形成的明暗反差,為這段材料加深了豐富而復雜的音響與游離翩然的調感。

此外,在87小節有SII上的降五音的導十一和弦(F、A、#C、E、G、?B)和弦,也可以看作是降五音的主十一和弦,后兩拍銜接主和弦,同樣也是利用了大小調交替帶來的色彩感,實現了自然引入變和弦與調性功能模糊的音響效果。

在20小節同樣也出現了降五級的S II和弦(D、F、?A、C),此處出現的最清楚且與前兩拍的S II上的S II34和弦為銜接,S II—S II的進行具有相對的歸屬感,但又沒有D—T那樣強烈,很好地中和了飄忽不定的音響[4]。

(二)橫向和聲

1.反功能進行

作為印象派的代表人物,德彪西常采用的,區別于古典時期的作曲技術就是反功能進行,即D功能組后接S功能組。

第6-12小節(見圖4)就使用了連貫的反功能和弦進行,不同于傳統作曲D后接T所帶來的穩定感與明確的調性導向,反功能的和聲會加強調性的游離感與期待感,這種亟待解決的和聲語言也能有力幫助作曲家在同一個和聲片段用相同的和聲加入不同的節奏動機,以此創造出以段落作為劃分標準的大段的效果,這也是與古典時期對稱性的小節、導向性強的和聲、規則的趨勢段落所區分開的,屬于印象派后現代式的作曲語言。

第六小節開始和聲的變化為:DT III7—S—T7—S II,出現了屬功能組連接到下屬的和聲進行。

2.D功能組的連續使用

在24-29小節(見圖5),D功能組的和弦被連續使用,和聲進行為T—SII—TSVII—D7/DVII—DVII—D11—DVII—D9,連續的D功能組和弦的目的也是增強期待感,D預示著調性,但長期的待解決包括復雜化的同功能和弦的使用,在聽覺上帶來新鮮的感受,這是古典主義時期絕不會出現的手法,也代表了德彪西對于和聲使用的創造性的、先鋒性的前瞻,這是一種重視“氛圍”而非具體拍點上和聲的作曲思路,也是有助于打破傳統曲式結構的創造性建設。

3.平行和弦連接

在傳統斯波索賓的和聲體系中平行五八度是被嚴格禁止的,但是正是由于德彪西追求新的音響化的進行,我們會發現他在不斷沖破所謂傳統的束縛,這種寫作手法使用嚴格的音程移位,放棄了傳統和聲進行的傾向性寫作,轉而通過不協和音的不解決形成調性模糊、關系不獨立的聽覺效果,同時平行和弦連接所形成的上下聲部的線條感也帶有內在的邏輯性與聽覺上的美感。

在35小節中出現了T7(F、?A、?C、?E)到SII7(G、B、D、F)的平行進行,尤其是平行和弦連接中帶有隱伏旋律的55小節和28小節,這樣通過平行和弦所勾勒出的具有歌唱性的根音或冠音聲部,使歌曲具有優美的旋律線條與質樸的情緒表達。

4.交替大小調色彩的運用

關于交替大小調所帶來的色彩化的和聲在29-36小節體現得淋漓盡致,首先在C大調的終止感的前提下,通過降低三音(?E)帶出了c小調的主和弦,在同一小節又通過#F引出DD7和弦轉回了C大調,在33小節短暫出現bD大調與D大調的和聲色彩,這樣半音化的調性交替不僅具有色彩明暗交織的對比,更具有半音所帶來的不協和音之間的對比,大膽而極具張力,在左手低聲部則可看作是通過F主音的長時間持續,從聽覺上確定調感與歸屬,強化主音的傾向,因為在此部分并未完全轉調,根據38小節的和聲進行到C大調,我們也可將其解釋為F音作為C大調的下方五度音,也具有提示C大調調感的作用。簡而言之,交替大小調色彩的運用實際上也是大三和弦與小三和弦的自由運用,德彪西打破了以調為運用和弦的手段,以和弦性質作為運用手段,創造出乎意料的和聲效果,甚至更隱晦地使用D功能組和弦而不出現T和弦,同樣也能起到暗示調感的作用,這一手段更使作品具有晦暗飄逸、迷離多彩的效果,極大地帶給人驚喜與期待。

四、結束語

德彪西作為浪漫主義與現代主義時代交點上的音樂人物,他運用豐富的色彩與細膩的織體,展現出先鋒式超前的藝術審美,這首早期的作品風格并未完全到達印象主義的巔峰,但我們也可以從德彪西在這首曲子中多彩的和聲嘗試與試驗,小窺他豐富而復雜的內心,超前而創新的思想,他所展示的前無古人的創作思路也將從這一首小小曲目中開花結果,影響后世百年的創作審美,對未來的作曲家與聽眾而言都是長久而深遠的影響。

參考文獻:

[1]王馨敔.德彪西《敘事曲》音樂特征與教學研究[D].四川音樂學院,2022.

[2]朱筱敏.德彪西鋼琴曲《敘事曲》的和聲技法研究[J].牡丹,2016(02):62-63.

[3]張茂濤.高疊和弦在格里格抒情小品中的應用[J].北方音樂,2020(12):56-58+85.

[4]王桂升.功能和聲之“元規則”的形成與突破——以斯波索賓《和聲學教程》為例[J].音樂研究,2014(06):72-85.