我國綜藝節(jié)目研究的現(xiàn)狀、熱點(diǎn)與脈絡(luò)

王虎

【摘 要】本文運(yùn)用CiteSpace文獻(xiàn)計(jì)量軟件對(duì)中國知網(wǎng)數(shù)據(jù)庫上的綜藝節(jié)目研究進(jìn)行梳理,對(duì)綜藝節(jié)目研究的現(xiàn)狀、熱點(diǎn)、發(fā)展脈絡(luò)等方面展開考察。研究提出,綜藝節(jié)目研究要從多維度、寬視野的學(xué)術(shù)思維出發(fā),避免研究同質(zhì)化。同時(shí),也要從綜藝節(jié)目現(xiàn)實(shí)導(dǎo)向出發(fā),避免單一現(xiàn)象分析,增加研究應(yīng)用水平。

【關(guān)鍵詞】綜藝節(jié)目;CiteSpace;知識(shí)圖譜

自1990年《綜藝大觀》播出以來,我國綜藝節(jié)目的發(fā)展已經(jīng)歷30多年的時(shí)間。綜藝節(jié)目以輕松、娛樂、幽默的形式發(fā)揮了“豐富文化生活,陶冶藝術(shù)情操,提高審美能力,愉悅身心健康”[1]的重要作用。我國綜藝節(jié)目研究是業(yè)界高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵力量,綜藝節(jié)目研究也成為戲劇影視學(xué)、新聞傳播學(xué)等學(xué)科關(guān)注的對(duì)象。本文運(yùn)用CiteSpace文獻(xiàn)計(jì)量軟件,對(duì)中國知網(wǎng)(CNKI)上的綜藝節(jié)目研究展開梳理,呈現(xiàn)綜藝節(jié)目研究的現(xiàn)狀、熱點(diǎn)與發(fā)展脈絡(luò),并對(duì)綜藝節(jié)目研究進(jìn)行未來展望,以期促進(jìn)我國綜藝節(jié)目及綜藝節(jié)目研究的發(fā)展。

CiteSpace以JAVA語言為基礎(chǔ),可進(jìn)行多元、分時(shí)、動(dòng)態(tài)的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)分析,描述某一研究領(lǐng)域的關(guān)系結(jié)構(gòu)與發(fā)展脈絡(luò),得到宏觀、詳盡、可視化的科學(xué)知識(shí)圖譜。[2]本研究樣本數(shù)據(jù)選自中國知網(wǎng)數(shù)據(jù)庫,以“綜藝節(jié)目”為主題詞進(jìn)行高級(jí)檢索,限定來源類別為北大核心和中文社會(huì)科學(xué)索引(CSSCI),剔除與本領(lǐng)域無關(guān)的文獻(xiàn),最終確定樣本數(shù)據(jù)數(shù)量為1644篇。樣本數(shù)據(jù)發(fā)表時(shí)間范圍為1994年7月30日至檢索當(dāng)日(2022年10月17日13時(shí)18分)。

一、我國綜藝節(jié)目研究概況

縱觀我國綜藝節(jié)目研究的文獻(xiàn)發(fā)文量趨勢(shì),總體上看,發(fā)文量呈波浪狀,有較大起伏。1994年至2012年研究熱度不高,發(fā)文量較少。2017年起,中國電視熒屏掀起了一股“文化熱”,《中國詩詞大會(huì)》等文化類綜藝節(jié)目熱播的同時(shí),也帶動(dòng)了學(xué)界對(duì)綜藝節(jié)目的關(guān)注,因此,2017年和2018年文獻(xiàn)發(fā)文量最高。此后發(fā)文量又呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)。

綜藝節(jié)目研究文獻(xiàn)發(fā)文量呈現(xiàn)出的變化與政策、行業(yè)等因素相關(guān)。早期我國電視行業(yè)尚處于初期探索中,文獻(xiàn)發(fā)文量也不高。2012年《中國好聲音第一季》和2013年《爸爸去哪兒第一季》兩檔現(xiàn)象級(jí)綜藝節(jié)目的播出,引起眾多學(xué)者關(guān)注,文獻(xiàn)發(fā)文量開始增長。隨著《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽文藝節(jié)目管理的通知》和《關(guān)于推動(dòng)廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》的相繼出臺(tái),綜藝節(jié)目制作與播出受到調(diào)控,文獻(xiàn)發(fā)文量也趨于平穩(wěn)。

發(fā)文作者單位方面,中國傳媒大學(xué)為發(fā)文最多的單位,綜藝節(jié)目研究除以全國各高校為代表的學(xué)界占比較高之外,還有如中央廣播電視總臺(tái)等業(yè)界的參與,形成了學(xué)界與業(yè)界聯(lián)動(dòng)發(fā)展的良好態(tài)勢(shì),體現(xiàn)出該領(lǐng)域研究主體多元化的特點(diǎn)。

二、我國綜藝節(jié)目研究熱點(diǎn)議題

關(guān)鍵詞是文獻(xiàn)的核心概括與高度凝練,考察我國綜藝節(jié)目研究熱點(diǎn)議題可以從關(guān)鍵詞共現(xiàn)與聚類分析著手,得到關(guān)鍵詞頻次、屬類等信息,即可窺探該領(lǐng)域的核心議題、研究熱點(diǎn)與現(xiàn)狀。

(一)我國綜藝節(jié)目研究的高頻關(guān)鍵詞

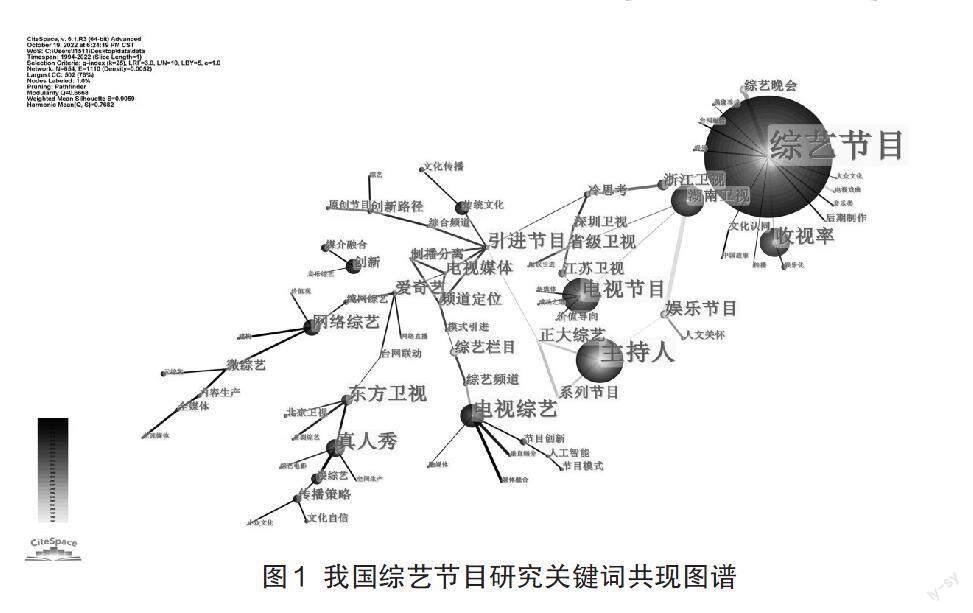

使用CiteSpace對(duì)樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行關(guān)鍵詞共現(xiàn)分析,得到我國綜藝節(jié)目研究關(guān)鍵詞共現(xiàn)圖譜(見圖1)。由此可得,我國綜藝節(jié)目研究的熱點(diǎn)關(guān)鍵詞依次為綜藝節(jié)目、主持人、電視節(jié)目、湖南衛(wèi)視、收視率、電視綜藝、真人秀、網(wǎng)絡(luò)綜藝、創(chuàng)新、傳統(tǒng)文化、媒介融合、慢綜藝等。

綜藝節(jié)目研究熱點(diǎn)表現(xiàn)出“視角多元、緊跟時(shí)代、勾連業(yè)界”的特點(diǎn)。除了對(duì)電視綜藝節(jié)目和網(wǎng)絡(luò)綜藝節(jié)目的關(guān)注,還特別對(duì)綜藝節(jié)目中的主持人進(jìn)行了大量研究,體現(xiàn)出該領(lǐng)域研究開闊的學(xué)術(shù)視野,我國綜藝節(jié)目經(jīng)歷了“版權(quán)引進(jìn)到原創(chuàng)出品”的過程,同時(shí)在媒介生態(tài)不斷變革的當(dāng)下,廣播電視媒體“講好中國故事”的時(shí)代使命也促進(jìn)了綜藝節(jié)目的發(fā)展,因此,“創(chuàng)新”“傳統(tǒng)文化”“媒介融合”等關(guān)鍵詞頻次也較高。湖南衛(wèi)視的綜藝節(jié)目在生產(chǎn)、制作、創(chuàng)意等都位于我國綜藝節(jié)目市場(chǎng)前列,湖南衛(wèi)視的研究意義與重要性可見一斑。

(二)我國綜藝節(jié)目研究的熱點(diǎn)議題

使用CiteSpace對(duì)關(guān)鍵詞進(jìn)行聚類分析并對(duì)結(jié)果進(jìn)行信息提取和總結(jié),得到關(guān)鍵詞聚類信息一覽表(見表1)。從結(jié)果來看,目前我國綜藝節(jié)目研究熱點(diǎn)議題可以分為以下三方面。

1.綜藝節(jié)目的內(nèi)在性研究

綜藝節(jié)目的內(nèi)在性研究主要指對(duì)節(jié)目進(jìn)行全方位闡釋和系統(tǒng)性梳理,厘清節(jié)目的結(jié)構(gòu)、特點(diǎn)、敘事、創(chuàng)新等,同時(shí)也觀照了綜藝節(jié)目中的各要素。內(nèi)在性研究包括對(duì)綜藝節(jié)目的個(gè)案解讀、綜藝節(jié)目的類型探索和綜藝節(jié)目中的各要素分析。

首先,在綜藝節(jié)目的個(gè)案解讀方面,當(dāng)前該領(lǐng)域的研究對(duì)不同節(jié)目進(jìn)行深度解析,有針對(duì)性地分析節(jié)目個(gè)案,其研究價(jià)值在于從學(xué)界的視角分析節(jié)目優(yōu)勢(shì)與不足,以對(duì)業(yè)界節(jié)目開發(fā)、制作等方面提供思路。其次,在綜藝節(jié)目的類型探索方面,我國綜藝節(jié)目市場(chǎng)呈現(xiàn)出題材、內(nèi)容多元化的發(fā)展態(tài)勢(shì),文化類、舞蹈類、音樂類等不同類型節(jié)目滿足了受眾的精神文化需求。對(duì)類型節(jié)目分析能促進(jìn)綜藝節(jié)目市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展,為解決綜藝節(jié)目同質(zhì)化等問題提供參考性價(jià)值。最后,在綜藝節(jié)目中各要素研究方面,當(dāng)前各要素研究包括綜藝節(jié)目的主持人、字幕、數(shù)字技術(shù)、廣告、版權(quán)等方面。其中,對(duì)綜藝節(jié)目主持人的研究最為豐富,圍繞綜藝節(jié)目主持人的風(fēng)格、能力、服飾、品牌構(gòu)建、發(fā)展路徑及語言素質(zhì)等方面展開。

2.綜藝節(jié)目的超越性研究

綜藝節(jié)目的超越性研究是指以綜藝節(jié)目為文本,對(duì)此進(jìn)行跨學(xué)科、多理論的分析,以期從多元視角豐富綜藝節(jié)目研究內(nèi)涵,拓寬綜藝節(jié)目研究的學(xué)術(shù)視野。當(dāng)前該領(lǐng)域研究的熱門學(xué)術(shù)視野主要在于傳播學(xué)領(lǐng)域,此外還包括美學(xué)、文化研究和社會(huì)學(xué)等視角,呈現(xiàn)出“一體多翼”的特點(diǎn)。

綜藝節(jié)目的超越性研究,一方面旨在用理論指導(dǎo)實(shí)踐,為綜藝節(jié)目可持續(xù)發(fā)展提供有力理論支撐,另一方面也為推動(dòng)構(gòu)建獨(dú)具特色的綜藝節(jié)目理論體系和研究范式起到積極作用。

3.綜藝節(jié)目的多形態(tài)研究

隨著傳播生態(tài)變革與媒介技術(shù)革新,當(dāng)前綜藝節(jié)目市場(chǎng)誕生了許多綜藝新形態(tài),如微綜藝、直播綜藝、云綜藝、衍生綜藝、綜藝電影等。這些對(duì)綜藝節(jié)目領(lǐng)域內(nèi)的新事物、新現(xiàn)象進(jìn)行的分析與展望,讓我國綜藝節(jié)目研究更具時(shí)代性與前沿性,為我國綜藝節(jié)目未來走向與發(fā)展提供了借鑒意義。

三、我國綜藝節(jié)目研究發(fā)展脈絡(luò)

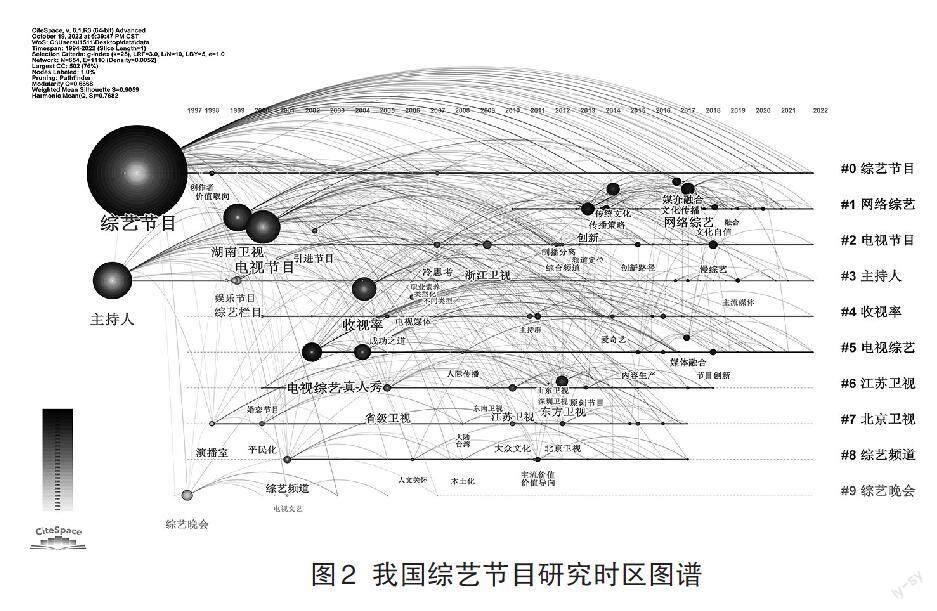

使用CiteSpace時(shí)間線圖譜功能,呈現(xiàn)出樣本數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍內(nèi)綜藝節(jié)目研究的整體發(fā)展脈絡(luò),可以對(duì)綜藝節(jié)目進(jìn)行歷時(shí)性分析。根據(jù)我國綜藝節(jié)目研究時(shí)區(qū)圖譜(見圖2)并結(jié)合樣本文獻(xiàn),我國綜藝節(jié)目研究大致分為以下三個(gè)階段。

(一)第一階段:綜藝起步與學(xué)理探索(1994—2004年)

本階段,我國綜藝節(jié)目剛起步不久,業(yè)界處于探索過程中,因此,本階段集中于從學(xué)理層面對(duì)綜藝節(jié)目本體性進(jìn)行研究。此外,該階段研究還從綜藝節(jié)目的審美特征、創(chuàng)作走向、節(jié)目形態(tài)、制片管理、節(jié)目編排、文化定位、節(jié)目版權(quán)等方面展開。這些對(duì)綜藝節(jié)目本體性的研究為后續(xù)綜藝節(jié)目發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ)。

(二)第二階段:版權(quán)引進(jìn)與原創(chuàng)出品(2005—2016年)

2011年6月,在上海電視節(jié)白玉蘭論壇上,有專家指出,全國收視率排名前十的衛(wèi)視,超過半數(shù)引進(jìn)了版權(quán)模式節(jié)目。[3]節(jié)目模式引進(jìn)中國后雖然在收視率等方面取得了一定效果,但也導(dǎo)致我國綜藝節(jié)目進(jìn)入“大投入、大制作”階段。2011年出臺(tái)的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)電視上星綜合頻道節(jié)目管理的意見》指出,為防止電視節(jié)目過度娛樂化,電視上星頻道應(yīng)明確定位、增強(qiáng)新聞?lì)惞?jié)目播出量、改善節(jié)目類型結(jié)構(gòu),更好地滿足廣大觀眾多樣化、多層次、高品位的收視需求[4]。因此,本階段研究側(cè)重于以下三方面:“限娛令”背景下綜藝節(jié)目問題呈現(xiàn)與路徑探索研究,國內(nèi)原創(chuàng)節(jié)目及本土化改造實(shí)踐的個(gè)案研究,對(duì)韓國、日本等制作的綜藝節(jié)目的研究。

(三)第三階段:綜藝節(jié)目與“文化熱”(2017年至今)

2016年國家新聞出版廣電總局印發(fā)《關(guān)于大力推動(dòng)廣播電視節(jié)目自主創(chuàng)新工作的通知》,此后一大批優(yōu)秀的文化類綜藝節(jié)目制作播出。這類研究多關(guān)注文化類綜藝節(jié)目的文化傳承、視聽藝術(shù)、節(jié)目模式、創(chuàng)新路徑等方面。從當(dāng)前研究現(xiàn)狀來看,文化類綜藝節(jié)目研究仍熱度不減。

2017年湖南衛(wèi)視《向往的生活》播出,綜藝節(jié)目由“快”轉(zhuǎn)“慢”的節(jié)目制作理念成為風(fēng)尚,學(xué)界對(duì)“慢綜藝”的研究也隨之展開。此外,網(wǎng)絡(luò)綜藝節(jié)目勢(shì)如破竹,該類研究多圍繞網(wǎng)絡(luò)綜藝興起原因、優(yōu)勢(shì)、問題等方面,并結(jié)合網(wǎng)絡(luò)綜藝節(jié)目具體個(gè)案進(jìn)行節(jié)目內(nèi)在性分析。

四、結(jié)語

當(dāng)前,“綜N代”經(jīng)歷了本土化創(chuàng)新,各類綜藝中文化類節(jié)目仍處于較好發(fā)展勢(shì)頭。網(wǎng)絡(luò)綜藝方面,各平臺(tái)精準(zhǔn)剖析用戶畫像、瞄準(zhǔn)社會(huì)熱點(diǎn),打造垂類綜藝的同時(shí)也用新穎網(wǎng)感的方式傳播主流文化與社會(huì)價(jià)值。隨著短視頻平臺(tái)的崛起,短視頻平臺(tái)自制綜藝拓展了綜藝節(jié)目形式與傳播方式,為綜藝節(jié)目的未來發(fā)展注入更多可能。在未來,綜藝節(jié)目研究要從多維度、寬視野的學(xué)術(shù)思維出發(fā),避免研究同質(zhì)化。同時(shí),也要從綜藝節(jié)目現(xiàn)實(shí)導(dǎo)向出發(fā),避免單一現(xiàn)象分析,增加研究應(yīng)用水平。

參考文獻(xiàn)

[1]廣播影視業(yè)務(wù)教育培訓(xùn)叢書編寫組.廣播電視播音主持業(yè)務(wù)[M].北京:中國國際廣播出版社,2005:67.

[2]王秋菊,陳彥宇.多維視角下智能傳播研究的學(xué)術(shù)圖景與發(fā)展脈絡(luò):基于CiteSpace科學(xué)知識(shí)圖譜的可視化分析[J].傳媒觀察,2022(9):73-81.

[3]高辛凡,余麗.淺析“限娛令”頒布的原因[J].當(dāng)代電視,2012(1):64,66.

[4]曹華.省級(jí)衛(wèi)視打響娛樂節(jié)目保衛(wèi)戰(zhàn)[J].新聞知識(shí),2012(6):69-70.

(編輯:覃世默)