新語境下對國家大劇院線上系列演出發展的觀察

陳曉陽

摘要:新科技浪潮、視頻消費沖擊下,各媒體機構和平臺開始打造新型表演藝術類節目, 為表演藝術傳播營造全新的語言環境。國家大劇院線上系列演出已經經過了兩年多的發展歷程,組織架構、人才儲備、運作機制是其線上演出可持續性發展的絕對優勢。本文希望通過概述其運營情況,為大家展現“它山之石”的幕后一面,并一同思考“云端” 傳播方式及科技加持,為表演藝術發展帶來的將是影響,還是變革。

關鍵詞:國家大劇院,線上演出,傳播,制播流程,制度,運營,創新,科技

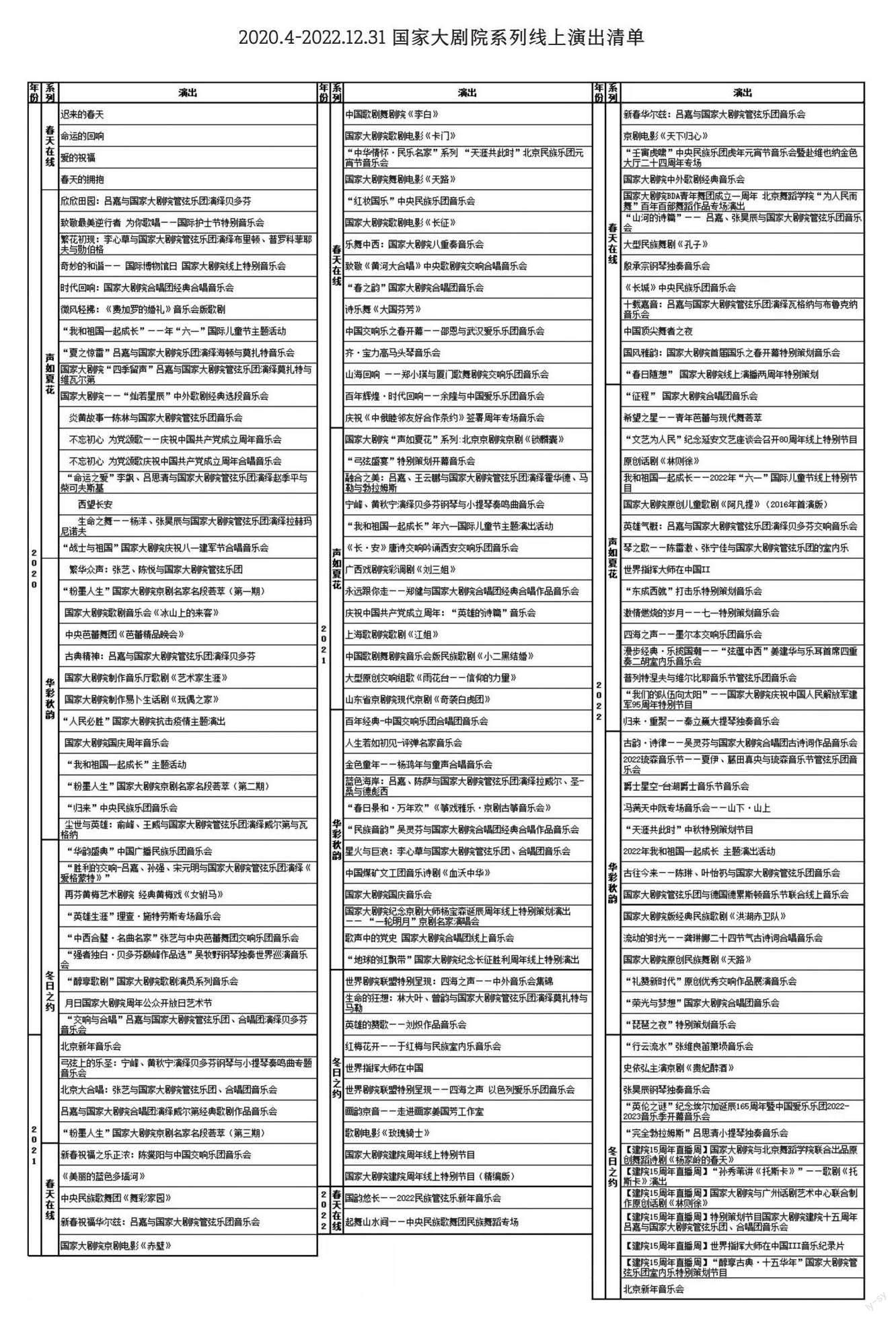

從2020 年4 月11 日至本文落筆之日,142 周, 996 天,國家大劇院在線上持續播出精彩演出163 場,總時長累計超過15000 分鐘,點擊量超過44 億。

也許,從請觀眾走進劇院現場觀演到將演出從舞臺搬上云端,線上演出的開始是國家大劇院在疫情中的無奈之舉。但在劇場演出全面恢復后,國家大劇院的線上演出仍進行著“周播”的常態化堅持并不斷創新,從而形成了一種線上線下“雙軌運行” 的演出新業態。

回顧過去兩年多國家大劇院線上系列演出的發展歷程,為何它能夠在短時間里實現從0 到1,成為疫情中國內首家以線上演出為觀眾帶來心靈慰藉的劇院?面對線上演出幕后涉及的各類專業需求, 怎樣的運作機制確保了國家大劇院“從1 到∞”, 自2020 年至今每周六晚“持續不斷”這四個字?

從0 到1,組織架構與人才儲備讓一切成為可能

在2020 年初,出于防疫考慮,國家大劇院當時新春演出季的演出或取消或延期,舞臺歸于靜默。為給觀眾送以藝術相伴,劇院的第一期線上演出“遲來的春天”在十幾天里完成了策劃、演出、錄制、后期制作、宣傳、播出6 個環節的工作,在20 余家媒體、平臺與全國網友線上見面,迎來點擊量3068 萬人次,如潮好評。緣何造就了這樣的“國家大劇院速度”與良好效果?

一切為人民的初心與高效的部署是一切的前提。制播全流程中各個環節皆有相應組織架構與人才儲備予以支撐,亦成為國家大劇院線上演出生產方面的巨大先天優勢。在演出方面,國家大劇院作為藝術機構,自有管弦樂團、合唱團、舞蹈團,以及歌劇、話劇演員隊的“三團兩隊”建制,前兩者每年線下演出之和不少于200 場,并頻繁參與諸如慶祝中華人民共和國成立70 周年音樂舞蹈史詩排演、冬奧開幕式等國家重要相關活動,實現了從曲目到人才儲備、鍛煉等各角度的積累。于是在第一期線上演出中,管弦樂團快速拿出了適合當期主題的曲目——貝多芬青年時期的室內樂作品,傳遞春天的蓬勃生氣。在策劃、宣傳、播出環節,品牌推廣中心一方面把平時對社會焦點、受眾心理的關注融入演出的內容策劃之中,切實助力以音樂疏解人心;另一方面,其日常工作中已積累的大量媒體渠道與平臺資源、宣傳經驗、品牌號召力,為線上演出的“共振式”傳播提供了可能;第三,2011 年即以古典音樂頻道為依托促成的國家大劇院與央視網的戰略合作,以及自此之后數年的線上演出直播經驗,為此次線上演出的全網直播提供了從技術到經驗上的全方位保障。在錄制環節,國家大劇院自有一支集攝像、錄音、導播/ 編導、后期包裝等各工種齊備的專業演出攝制團隊。他們多年來錄制演出超過180 場,在給劇院留下大量珍貴演出影像的同時,也使首期線上演出的高品質呈現成為可能。與此同時,線上演出錄制所涉及的燈、服、道、效等,亦均在劇院舞臺技術部的專業領域之內。雖然這次演出并非在傳統演出的舞臺上進行,但專業且富有經驗的團隊仍然在新環境中,快速磨合出了上佳的效果。

于是,“遲來的春天”首播之后,線上系列演出在國家大劇院多年積累的藝術家、劇目、演出視頻等諸多資源儲備的支撐下,在各相關領域專業經驗、能力的積累,以及不斷被梳理、優化的流程、制度保障下,開始了“從1 到∞”,每周六與網友云端相約的新篇章。

從1 到∞ ,流程機制不斷打磨塑造高品質“穩定輸出”

播出至今,國家大劇院線上系列演出以四季為板塊主題,藝術形式涵蓋音樂會、歌劇、舞蹈、話劇、戲曲、表演藝術電影,來源包括劇場演出、為線上觀眾“量身定制”的特別策劃演出、引進海外藝術節/ 院團在異國的成熟節目這三類。與“云端”觀演這種形式相伴的是,演出的觀賞情景也從劇場內的正襟危坐,變得可坐可臥,直接融入人們的生活。此前兩位網友的評論讓筆者印象深刻,一是稱之“讓晚飯后的洗碗,也變得雅致起來”,一是某次海外同步直播時,外國網友評論“沒想到早上喝咖啡時,也能聆聽到一場音樂會直播, 感覺很奇妙”。

在跨越山海的同時,線上演出讓很多從未進入過劇場觀看演出的人,首次接觸到表演藝術并感受其魅力。而在劇場恢復后,迅速售罄的演出票讓人清晰且欣喜地確認,線上演出并未對線下造成沖擊,也更讓線上演出的持續發展成為可能。當然,這是后話。

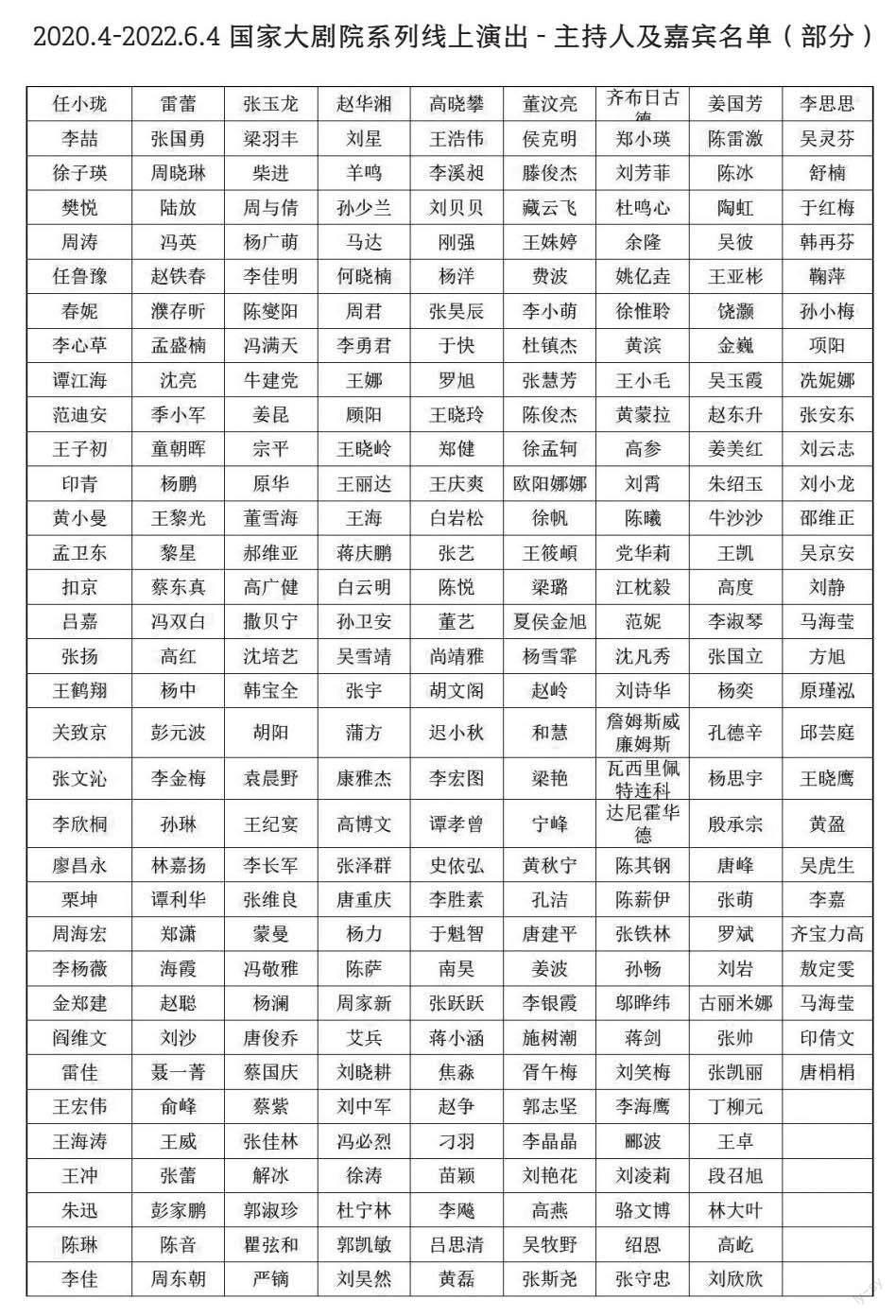

為讓第一次接觸某個藝術門類或作品的網友提前了解看點,觀演時能看得明白,一般情況下,每期線上演出基本都是由(演前或曲間)導賞與演出正片兩部分組成。兩年多的時間里,國家大劇院僅導賞部分就已邀請藝術家、主持人、專家學者308 位、500 余人次作為嘉賓,為網友深入淺出地講解藝術知識,分享幕后故事,幫助網友在正片中獲得更好的觀演感受,可謂在藝術滴灌上用心良苦。

1. 頂層架構周周審核,流程、機制、制度歷經打磨

我們可以說,在與網友“每周相約” 承諾的背后,國家大劇院傾注了比常規線下演出更多的人力與物力。在線上演出播出這兩年多的實踐與流程梳理再造中,國家大劇院王寧院長對每期節目親自策劃,多位院領導共同監制,并組建了“線上演出審片領導小組”,形成了每期節目“周審核”的頂層架構。

經歷一年的幕后磨合與線上演出業務發展,國家大劇院于2021 年明確將該業務交由品牌中心進行統籌。之后,該部門開啟了作為統籌與全院15 個部門的密切配合,23 個專業工種的通力合作。通過對策劃、選題、排期、錄制、制作、審片、宣推、播出、監播、數據統計10 個節點的統籌,從財務、制度、進度、效果4 個方面進行相關領域的管理,品牌中心于2021 年底牽頭形成了《國家大劇院線上演出工作管理辦法》,對線上演出的制播進行制度化管理。經過2 年多的實踐積累與總結,一套科學高效的線上演出運行機制已逐步形成。

在一場場線上演出的實踐積累與不斷總結中, 品牌中心也與各部門、各工種的負責同事共同摸索、形成了一套模式上行之有效\ 手段上充分利用科技辦公產品提升效率的溝通與合作方式,并逐漸摸索出一套針對線上演出的工作節奏。現已經確立線上演出的三部門聯席機制——即品牌中心、演出部、影視節目制作部三部門至少提前3 個月進行季度內容擇選,規劃播出排期,每月進行研判并對排期調整,每周核對各環節進度,每天實時同步各方動態。

為確保全院一盤棋,品牌中心在統籌規劃播出排期、統籌錄制項目時,便形成了一個線上演出與線下劇場演出、劇院近期大型活動“你中有我,我中有你”的復合式思考與資源整合模式。作為統籌與策劃,該部門在促進、協助并落實各環節有條不紊完成現有線上演出制播需求的同時,還提早規劃、前置策劃環節,在項目起始之初便力爭讓制播環節各工種有機會發揮專業之長進行創新,為網友探索新的觀演感受與欣賞可能。

2. 以科技促創新,藝術從來不拘泥于固定模式

有人把線上演出稱作“第二劇場”,訴之于宣傳之效,有人認為這一舉措始于“無奈”,絕無可能與線下劇場內的演出相提并論。但國家大劇院從來不是甘于做云端的“演出搬運工”,而是立足優秀資源,去適應并充分利用被改變了的藝術傳播載體和欣賞模式,擇選更優質、更適合通過影像藝術實現再創作的舞臺表演藝術,以“1+1 > 2” 的效果呈現在網友面前——“4K+5G”、“8K+5G”、VR、XR、遙控軌道機器人、全景聲錄音、帶有實驗性質的燈光設計……劇院不斷嘗試著科技的手段與創作理念,在為藝術插上科技和想象翅膀的路上不斷探索。在線上演出通過“云端”呈現的同時,演出的場景也在與舞臺解綁后,從劇院大師俱樂部到特色公共空間,從展覽到藝術家工作室,從北京正陽門到圓明園長廊下,從書店到創意產業園、虛擬棚、博物館……舞臺的外延得到了無限擴展。

3. 它山之石,何以攻玉

國家“十四五”規劃對加快發展線上演播做出了明確部署,也預示著該業務將迎來的蓬勃發展態勢。國家大劇院憑借其不易被復制的獨特優勢持續發展的同時,國內各院團也已經紛紛立足自身,著手試水。

縱觀國家大劇院線上演出系列的運營情況,不難看出,內容/ 版權、錄制、播出——可謂是該業務發展鏈條的三個關鍵環節。而內容作為源頭,就如同植物的種子。它一方面是線上演出的先決條件——基因決定開出怎樣的花朵; 另一方面,它也將作為源頭,為適應線上演出新語境,首先迎接科技為藝術創作帶來的洗禮。

而內容創作也正是國內各院團持身立命之本, 各團自有看家本事,不必外人指手畫腳。至于線上演出的另外兩個關鍵環節,錄制與播出不為各家院團所長自是合情合理。但中國太極拳中有“借力打力”的說法,從電視臺到各視聽平臺、科技公司,甚至包括以硬件制造起家的公司,都已在這兩方面或布局或已深耕數年,日臻成熟。只是在表演藝術領域,他們也陷于同樣的苦惱中,苦于的正是合宜的內容與創意。在這種情況下,若通過合作與彼此借力,在院團負責針對線上演出的藝術創作,錄制與播發由外力合作完成(有些文化類科技公司可獨立完成錄制與播發),那么在此三環節的有機整合下,將科技附以藝術的骨血,實現落地,便是一條可行之路。可以預期,“云端”的觀眾們,在藝術創作不斷發展與技術革新的融合浪潮下,也勢必將迎來更加百花絢爛的藝術樂園。

結 語

時代在發展。技術給每個人的工作與生活帶來巨大便利的同時,也改變著大家的習慣。如果說在傳統劇場中,觀眾欣賞舞臺表演,是被籠罩進一個藝術家們在聲光電協助下營造的“場”(亦有“意境” 之說)中,進而經歷與臺上人同呼吸共命運的珍貴觀演體驗,那么線上演出的藝術創作則也許可以更加自由,可得的助力也不再只有舞臺藝術領域的燈服道效,其助力可以來自影像技術領域、AI 領域…… 甚至更多。

但不管怎么說,就像我們在此刻回望過往,從個例與偶然的起步中,得到經驗與啟示。待到若干年后回首現在,線上演出的開始與發展,會不會如電影發展歷程中,黑白電影后期出現的彩色膠片, 默片時代出現的有聲電影?

時代與技術發展觸發了它的誕生。而它的后續發展,對表演藝術發展帶來的是影響還是變革?此刻拭目以待,未來攜手回看。( 作者單位:國家大劇院)

參考文獻

[1]國家大劇院年報2019-2022,4 期

[2]線上線下,開閉之間:2022 與2021 年英國戲劇演出述評,胡之月、陳琳

[3]技術賦能下線上直播音樂播出的演變與發展,畢秋靈, 《大眾文藝》

[4]Reviewed Work(s): Berliner Philharmoniker Digital Concert Hall by

Review by: Lisa Hooper

Source: Notes, Vol. 73, No. 4 (June 2017), pp. 761-763

Published by: Music Library Association

Stable URL: https://www.jstor.org/stable/44735117

Accessed: 26-10-2022 11:25 UTC