中高職銜接“現代班組長型”人才培養探索與實踐

周亞娟 潘永惠

摘 要:為了解決中高職銜接在人才培養目標、課程設置和教學實施上中高脫節、效率不高等問題,提出“現代班組長型”人才培養目標,基于“中職專業大類、高職方向細分”思路,開發能力遞進一體化課程體系,探索“四雙五崗”人才培養途徑和“多元增值”人才培養評價機制,提高中高職銜接人才培養的針對性和有效性,培育新時代“現代班組長型”高素質技術技能人才,更好地服務地方經濟社會發展。

關鍵詞:中高職銜接;“現代班組長型”人才;四雙五崗;增值評價

基金項目:江蘇省教育科學“十四五”規劃課題2022年度蘇教名家專項“‘四崗遞進、五級評價中國特色學徒培養探索與實踐”(項目編號:SJMJ/2022/11)

作者簡介:周亞娟,女,江陰職業技術學院科技處副研究員,主要研究方向為教育管理;潘永惠,男,江陰中等專業學校校長,教授,博士,主要研究方向為職業教育管理。

中圖分類號:G712文獻標識碼:A文章編號:1674-7747(2023)04-0105-07

《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010—2020)》提出:“到2020年形成適應經濟發展方式轉變和產業結構調整要求、體現終身教育理念、中等和高等職業教育協調發展的現代職業教育體系”。《2012年江蘇省現代職業教育體系建設試點工作實施方案》明確,率先在省職業教育創新發展實驗區(寧、蘇、錫、常、通)和地方政府促進高等職業教育發展綜合改革國家試點市(蘇、錫、常、通)范圍內開展中高職分段培養項目。從2012年開始,江蘇省持續進行現代職業教育體系建設試點工作,形成了較為穩定的中高職銜接發展規模[1]。

當前,國內中職學生升學趨勢與比例已經越來越高,江浙滬甚至已經遠遠超過七成。隨著區域產業升級轉型發展需要,以及受教育者追求更高學歷層次,以就業為主要導向的中職教育由高中階段向高中后教育階段轉移,中等職業學校的很多職能已經由直接就業的導向逐漸轉變為后續升學發展準備的導向,在兼顧部分學生直接就業創業服務的同時,主要為高職院校輸送合格的生源。

江陰職業技術學院、江陰中等專業學校與相關合作企業從2012年開始探索中高職銜接人才培養,共同承擔了多個省級中高職銜接體系建設相關項目和課題,研究和探索中高職銜接人才培養,協同構建“以能力遞進為主線、以課證融通為重點”的一體化中高職銜接課程體系,為地方產業培養“現代班組長型”高素質技術技能人才。2016年,兩校在江陰市域范圍內組建職業教育聯盟,進一步深化區域現代職教體系建設,政行企校協同推進中高職銜接“現代班組長型”人才培養,基于“中職專業大類、高職方向細分”不斷完善中高職銜接一體化人才培養方案和課程體系[2],探索“四雙”人才培養機制,通過“五崗遞進”途徑培養高素質技術技能人才。

一、“現代班組長型”中高職銜接人才培養目標

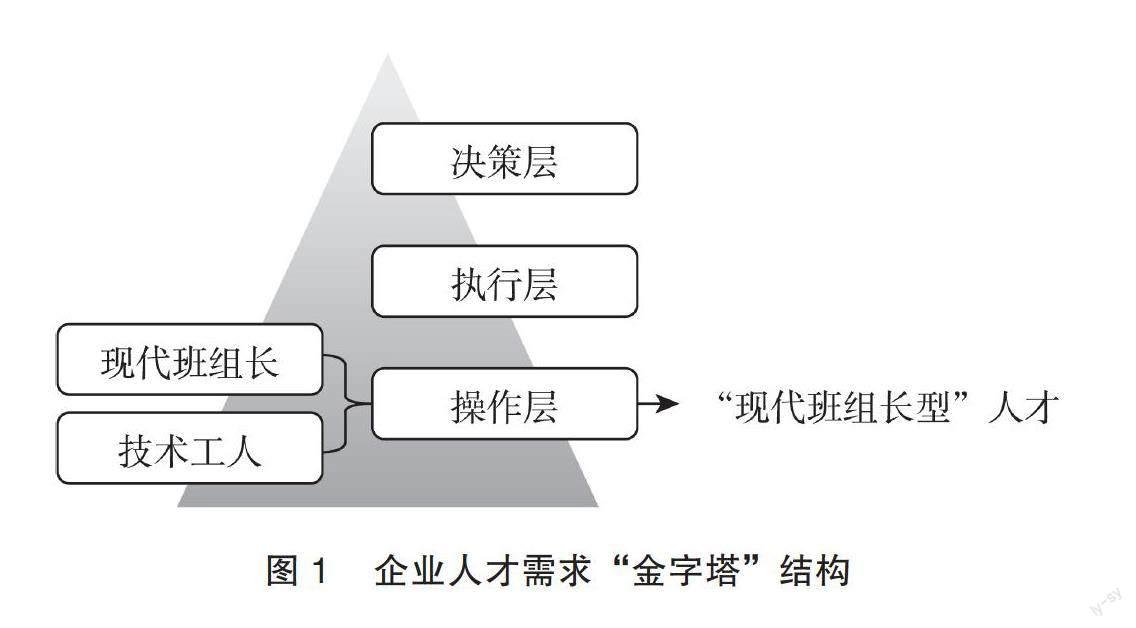

現代企業的管理結構一般都是金字塔樣式,基本上可以分為三層:決策層(高層)、執行層(中層)、操作層(基層),具體如圖1所示。對于現代制造類企業來說,操作層就是企業一線“班組”,“班組”是企業最基本的作業單位,是在勞動分工的基礎上,把生產過程中相互協同的同工種工人、相近工種或不同工種工人組織在一起,從事生產活動的基本組織。在現代企業里,班組長不算“干部”,但實際上,班組長基本具備了“基層干部”的管理職能。因此,班組長也被稱為“兵頭將尾”式人才,是非常重要的企業基層管理者,而現代制造企業“現代班組長型”技術技能人才的綜合能力和素質對企業發展起到了非常關鍵的作用。

近年來,江陰職業技術學院和江陰中等專業學校對地方企業一線班組技術技能人才的需求進行大量的調研,結合學校辦學實際,對中高職銜接的人才培養目標進行整體設計、分段培養,逐步確立了中高職銜接人才培養目標體系:將企業需求量大,對企業生產經營起到關鍵作用的具有“現代班組長”潛質的高素質技能人才(即“現代班組長型”人才)作為中高職銜接的人才培養目標,按照中高職銜接的提升邏輯順序,基于“能力遞進”協同構建層類清晰的“現代班組長型”人才培養目標體系。首先,從層次上來看,中職階段按照具有“現代班組長”潛質的技術技能工人培養定位,在學校各級各類活動中引入企業班組“7S”管理內容和要求,培養學生班組管理基本素養;高職階段按照“現代班組長”規格培養高素質技術技能人才,系統培養學生企業一線班組基層管理能力[3]。其次,從類別上來看,通過大量企業調研,學校提出“現代班組長”高素質技術技能人才培養目標,不同的專業(群)則需要根據對應的職業領域崗位要求進一步細化,如現代制造大類可以將“現代班組長”、現代服務大類將“經理助理”、信息技術大類將“項目組長”作為相應專業群的人才培養目標,等等。

二、中高職銜接人才培養方案及一體化課程體系開發

圍繞“現代班組長型”人才培養目標體系,按照中高職銜接的提升邏輯順序,中高職院校共同開發人才培養方案,構建“以能力遞進為主線、以課證融通為重點”的一體化課程體系。

(一)“中職專業大類、高職專業細分”銜接路徑設計

許多中職新生入學時對專業的選擇認知不夠、隨意性大,為后續學習和職業生涯帶來了較大程度的影響。為此,江陰職業技術學院和江陰中等專業學校提出了“中職(專業大類)→ 高職(專業細分)”的中高職專業銜接機制和路徑設計,為家長和學生較為科學地選擇合適的中高職專業銜接及后續職業發展提供一個較好的解決方案,也為其他中高職院校合作項目提供可參考的實踐經驗。

中高職銜接合作院校基于專業(群)按照“中職(專業大類)→高職(專業細分)”思路進行一體化人才培養方案設計,中職校開設文化基礎課程和專業(群)基礎課程,培養學生專業基礎知識和技能,獲取中級技能等級證書,做好高職轉段升學專業細分引導。高職院校基于專業(群)開設多個相應專業及專業方向(如中職電子信息技術大類招生,高職相應專業(群)包括的專業有:軟件設計、計算機網絡技術、物聯網技術、電子信息技術、大數據技術應用等),學生可以根據自身實際情況進行專業選擇,學習更高層次的專業知識和技能,并獲取相應的高級技能等級證書。

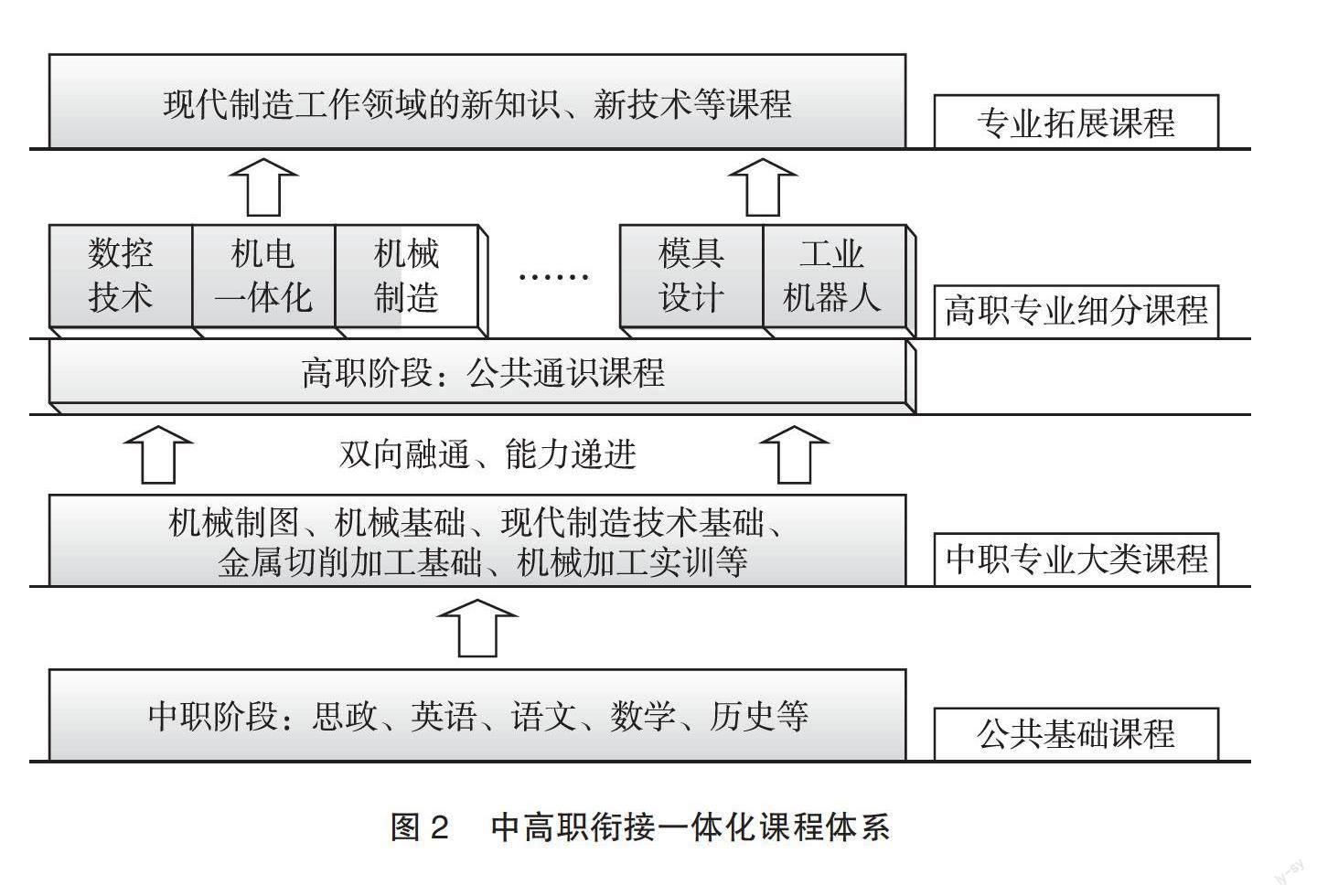

(二)中高職銜接“一體化”課程體系建設

圍繞中高職銜接“現代班組長型”人才培養目標體系,中高職學校和合作企業協同開發中高職銜接一體化人才培養方案,根據中高職學生成長和發展實際,按照由簡單、直觀到復雜、抽象的職業能力形成規律,協同確定中職階段和高職階段職業能力培養目標,圍繞公共基礎課程、專業平臺課程和專業方向課程構建“能力遞進、雙向融通”一體化課程體系(見圖2),實現中高職銜接人才培養目標協調、遞進發展,避免中高職兩個階段職業能力培養的重復或缺失[3-4]。

江陰職業技術學院和江陰中等專業學校成立了校企、校際混編的中高職課程教學協作組,對課程標準和課程內容按照中高職不同階段的教學目標進行重構和序化,中職階段側重專業基礎平臺課程,為后續高職階段模塊化專業方向課程服務[5]。職業證書與技能鑒定也進行遞進式銜接,中職階段考中級工1—2個,高職階段在此基礎上報考相對銜接的高級工1—2個。如中高職銜接電氣自動化專業的職業資格證書設計,中職階段需取得中級維修電工證書、中級電子裝配工證書,高職階段需取得高級維修電工證書、西門子認證證書。

三、中高職銜接“四雙五崗”人才培養模式探索

經過多年的探索和實踐,江陰職業技術學院和江陰中等專業學校形成了中高職銜接“四雙五崗”的“現代班組長型”高素質技術技能人才培養模式。

(一)“四雙”校企協同人才培養機制

江陰職業技術學院和江陰中等專業學校圍繞中高職銜接“現代班組長型”人才培養目標體系,依托區域職教聯盟,深化產教融合、校企合作,積極探索“雙軌施教、雙師執教、雙向導學、雙證融通”的中高職銜接人才培養機制,不斷提升人才培養質量。

1.雙軌施教。作為江陰地方高職和中職的骨干院校,近年來江陰職業技術學院和江陰中等專業學校積極推動由地方教育行政主管部門牽頭,按照區域內職業院校、重點行業企業“資源共享、協同育人、優勢互補、共同發展”的原則組建地方職業教育聯盟,統籌區域范圍內現代職教體系建設,成立理事會等相關組織,明確各自職責,制定相應管理制度和工作程序,形成多方共同參與的中高職銜接合作框架和管理機制,促進校企、校際之間項目、設備、師資等優質教育資源共享。校企聯合實施雙軌人才培養機制,發揮學校和企業育人雙主體作用,通過企業冠名等現代學徒班形式,校企協同推進并實施人才培養,按照“五崗遞進”的遞進式學習和訓練,實施“學習—頂崗—再學習—再頂崗”多輪工學交替式教學安排,形成“校企雙主體、能力遞進式”人才培養模式。

2.雙師執教。江陰職業技術學院和江陰中等專業學校結合學校“雙師型”教師專業發展的理性訴求和“現代班組長型”人才培養實際,分析和反思當前學校“雙師型”教師隊伍發展中存在的問題,建立了教師成長檔案管理、教師專業發展培訓、定期下企業鍛煉、強化考核管理四個方面的培養機制,不斷提升“雙師型”教師工作和學習的主動性,促進“雙師型”教師專業素養持續提升。兩校組建了校企混編的“結構化”教學創新團隊,實施“模塊化”課程協作教學,課程團隊基于工作過程將企業項目教學化、仿真化,重構課程教學內容,重組課堂教學流程[6]。兩校要求授課的校企混編“結構化、雙師型”教學團隊中的個體,既要具有較強的教學能力,并獲得相應的中職教師系列職稱,同時還要具有較為突出的項目研發、工程服務和工藝改進等能力,擁有對應的職業能力證書,如汽修證、廚師證、導游證等。

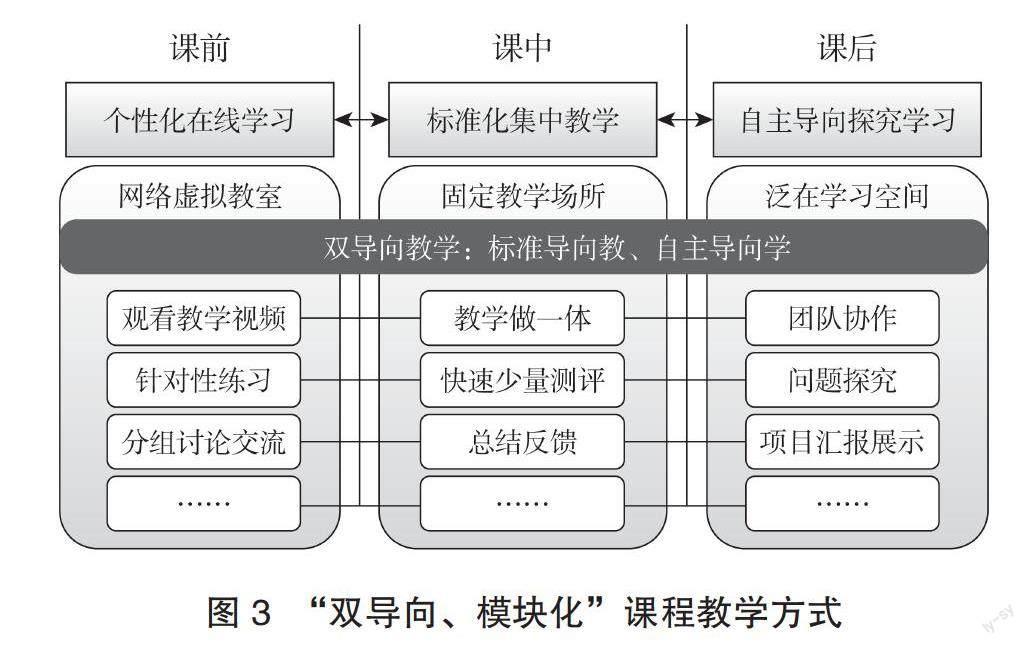

3.雙向導學。江陰職業技術學院和江陰中等專業學校圍繞“校企協同”育人和教師、教材、教法“三教改革”,以提高教師專業教學水平,提升人才培養質量為目標,踐行“積極教育”理念,實現教師與學生積極共生、協同發展,探索“標準導向教、自主導向學”的“雙導向”積極教學策略和方法。標準導向教,基于項目課程標準,兩校實施任務驅動教學,通過“教、學、做”一體讓學生掌握課程基礎知識和基本技能;自主導向學,兩校讓學生組建學習力大致平衡的項目組,自定義課程拓展的學習目標任務和考核評價,促進學生的創新思維、團隊協作和解決問題能力的培養。課程教學團隊不同教師負責課程不同模塊進行課程資源開發、模塊化教學實施及評價。兩校圍繞“雙導向”教學改革進行了探索與實踐,具體如圖3所示。首先基于項目重構課程標準化教學內容,編寫項目化活頁教材,體現“項目主線、知識輔線,任務明線、能力暗線”的“教、學、做”一體特色;其次開發明確功能需求、時間期限等要求的個性化項目及實踐任務書,體現自主探究、團隊協作學習特色,要求學生在規定的時間內組建團隊,計劃工作任務和進度安排,最終通過多種形式展示學習成果。“雙導向”課程教學改革是對“三教”改革的有益探索,其體現了四個轉變:從以單一教師為主體向以學與教雙主體轉變,從知識、技能傳授為主向知識應用、綜合能力培養為主轉變,從傳統課堂學習為主向個性化、混合式等多種學習方式轉變,從個體的學與教到團隊協作的學與教轉變。

4.雙證融通。江陰職業技術學院和江陰中等專業學校將學歷證書與職業技能證書有效銜接融通,圍繞1+X資格證書制度進行了職業能力要求設計,學生除了獲取畢業證書,還要考取2—3個產業認可度高、崗位針對性強的職業技能證書。而“課證融通”是有效實施1+X證書制度的關鍵,將企業職業技能證書與學校課程標準及教學內容相互融合,同時要將職業資格證書的考評要求和人才培養方案課程教學評價標準相銜接[7]。專業課程要根據職業技能證書標準重組、序化課程必需的知識點和技能點,形成對應的任務體系,將知識點和技能點巧妙地隱含在各個任務中,形成職業技能證書標準的任務結構明線、課程教學內容知識體系暗線的架構,并編寫相應的“課證融通”校本教材。

(二)“五崗遞進”現代學徒培養途徑

在中高職合作院校及相關行業企業的共同協作下,江陰職業技術學院和江陰中等專業學校通過“定崗→認崗→仿崗→跟崗→頂崗”的“五崗遞進”路徑實現校企協同培養中高職銜接“現代班組長型”人才,積極探索中高職銜接一體化人才培養運行和保障機制。“五崗遞進”是新時代中國特色學徒人才培養的具體化實施途徑之一。(1)定崗:以現代學徒制企業冠名班實施專業大類招生,招生即招工,入學即入行;(2)認崗:學生入學后在中職1—2學期進入冠名企業進行認知學習,讓學生了解行業發展、企業文化和對應專業的崗位相關情況;(3)仿崗:中高職交叉階段模擬企業工作崗位,將企業工作過程引入專業基礎課程模塊,實施“項目引導、任務驅動”仿真教學,培養學生專業基礎技能和素養;(4)跟崗:高職階段通過“工學交替”模式,校企組建結構化教學團隊協同實施專業方向課程模塊教學,培養學生專業核心技能和綜合職業素養;(5)頂崗:通過頂崗實習,讓學生完全參與企業生產,為入職就業做積極準備。“五崗遞進”充分發揮了合作企業在人才培養中的主體作用,通過企業與學校協同進行人才培養,提高了“現代班組長型”人才培養的前瞻性和有效性。

四、中高職銜接人才培養“多元增值”評價體系建設

企業一線的班組長要熟悉業務、技能過硬、素養良好,同時具備團隊建設、時間管理、安全生產、質量監管和溝通協調等履職能力[8]。根據中高職銜接“現代班組長型”人才培養目標,為了畢業生能與企業就業崗位無縫對接,結合企業對員工的考核評價實際,學校對中高職銜接“現代班組長型”人才培養評價指標與企業班組員工評價指標進行了雙向對接和梳理,以“道德品質、專業技能和職業素養”三大人才培養內涵為核心,再進一步細分為九項具體指標,形成了如表1所示的評價指標體系。

傳統評價方式一般將考試成績作為學生發展的重要依據,作為不同教育類型的職業教育,培養目標是高素質技術技能人才,需要構建全面、動態評估學生成長與發展的多維評價方式,破解職業教育評價難題,彰顯知能并重、德技雙馨的綜合評價特色。而增值性評價是國內外目前最為前沿的教育評價方式,以學生學業綜合成就為依據,通過多元多維途徑考察學生在某個時間段內的發展與變化[9]。結合中高職銜接一體化人才培養目標,探索中高職銜接人才培養“多元增值”評價,從過程性和終結性兩個維度來客觀評價學生的成長和發展,評價主體由中高職學校、企業、社會、家長和第三方等多元構成。過程性評價貫穿中高職兩個階段,圍繞上述“現代班組長型”人才培養評價指標體系,按照“普通員工→優秀員工→銅牌班組長→銀牌班組長→金牌班組長”五個層次對學生進行增值評價,鼓勵和引導學生不斷自主成長與發展。終結性評價主要是第三方(麥可斯數據咨詢公司)對畢業生進行追蹤調查,從行業分布、職位晉升、職業能力、課程教學和母校評價等多個維度來分析學校人才培養目標的總體達成度,其調查反饋結果為學校后續中高職銜接人才培養調整和教學改革提供了客觀依據。

五、結語

通過近年來的探索與實踐,圍繞“現代班組長型”人才培養目標,江陰職業技術學院和江陰中等專業學校不斷深化校企、校際緊密合作,開發了多個中高職銜接一體化人才培養方案和課程體系,構建“四雙五崗”人才培養模式,推進“雙導向”課程教學改革,取得了良好的育人效果,形成了系列重要成果。十年來,兩校中高職銜接人才培養成效顯著,目前中高職在校生共1 366人,中職轉段高職的升學率近100%,兩屆高職畢業生389人。第三方(麥可斯數據咨詢公司)對中高職銜接學生進行畢業追蹤后發現:很多畢業生綜合能力較強,職業發展態勢良好,不少畢業生已經成為技術技能骨干、部分還走上了企業“班組長”等基層管理崗位。

江陰職業技術學院和江陰中等專業學校經過多年的中高職銜接“現代班組長型”人才培養模式探索和實踐,雖然取得了較為滿意的育人成效,但依然存在需要進一步探究的地方,如:(1)在學校“積極教育”理念引領下,如何圍繞教師、教材和教法“三教改革”系統性地進行積極教學探究與實踐,形成范式,彰顯特色;(2)需將“中職大類、高職細分”的一體化人才培養方案和課程體系逐步拓展到所有合作專業和相關中高職院校,并形成人才培養方案匯編,為同類院校提供可復制的經驗、模式和案例。所有這些我們將在今后的工作中進一步探究和實踐。

參考文獻:

[1]尹偉民,張躍東,張赟.江蘇現代職業教育體系建設的策略與成效[J].職教論壇,2010(2):44-93.

[2]劉文君.基于縣域職教聯盟的中高職銜接教育系統構建——以江蘇省江陰市職業教育聯盟為例[J].江蘇教育,2021(18):37-42.

[3]高素琴,劉勇蘭,高利平. 基于職業能力發展的中高職銜接人才培養方案研究與實踐[J].職教通訊,2017(2):25-28.

[4]張影.基于綜合職業能力的中高職銜接課程體系研究[J]. 長春教育學院學報,2020(10):48-52.

[5]鐘清.基于崗位能力遞進的中高職銜接課程體系探討——以智能制造專業群為例[J].廣西教育,2020(8):117-119.

[6]徐滔,賀桂禎. 中高職銜接背景下師資隊伍建設研究[J]. 吉林省教育學院學報,2020(9):82-86.

[7]陳立君. 從“課證融通”談“1+X”證書制度的價值意蘊、融合取向與實施案例[J].寧波職業技術學院學報,2021(25):34-38.

[8]劉玉娟.高職教育與現代班組長型人才履職素質結構探析[J].職教論壇,2014(2):91-93.

[9]馬力,鄭玉華. 職業教育技術技能人才培養的增值評價研究[J].教育與職業,2022(11):13-20.

[責任編輯? ? 秦? ?濤]

Exploration and Practice on the Cultivation of "Modern Team Leader" Talents in the Connection of Secondary and Higher Vocational Education

ZHOU Yajuan, PAN Yonghui

Abstract: In order to solve the problem of disconnection and low efficiency in talent cultivation goals, curriculum design, and teaching implementation in the connection of secondary and higher vocational education, the goal of "modern team leader" talent cultivation is proposed. Ba sed on the idea of "secondary vocational majors are organized by major categories, higher vocational education majors are devised by direction", an integrated curriculum system for capability progression is developed, and the "four pairs and five positions" talent cultivation channels and the "diversified value-added" talent cultivation evaluation mechanism are explored, which can improve the pertinence and effectiveness of talent cultivation for connection of secondary and higher vocational education, cultivate high-quality technical and skilled talents with "modern team leaders" in the new era, and better serve local economic and social development.

Key words: connection of secondary and higher vocational education; talents with "modern team leaders"; four pairs and five posts; value added evaluation