地形模型的尺度對山區(qū)橋址區(qū)風特性的影響

侯濤 劉妍妍

數(shù)值模擬是研究復雜山區(qū)風特性的重要方法之一。為了研究地形模型的尺度對山區(qū)橋址區(qū)風特性的影響,以西部山區(qū)某大跨度懸索橋橋址區(qū)為工程背景,建立了以橋位為中心的50 km×50 km的大尺度模型和10 km×10 km的小尺度模型,采用CFD數(shù)值模擬的方法,研究了地形模型的尺度對橋址區(qū)平均風速和風向角的影響。結果表明:地形模型的尺度對橋址區(qū)平均風速的影響十分顯著。當來流由小尺度地形模型邊界輸入時,地勢平坦,氣流沿河道吹來,橋位上游的風向與入口風向基本平行,橋位風速較高。而當來流由大尺度地形模型邊界輸入時,由于山體的阻擋,橋位上游的來流風向近似平行于峽谷走向,橋位處風速明顯減小,跨中減小幅度約為25%。2種模型在橋位處的氣流流向相似,地形模型的尺度對橋位處的風向角的影響相對較小。

復雜山區(qū); 風特性; 數(shù)值模擬; 尺度效應; 橋址區(qū)

U442.4 A

[定稿日期]2022-02-22

[作者簡介]侯濤(1982—),男,碩士,副教授,研究方向為市政、橋梁、城市軌道設計與施工; 劉妍妍(1987—),女,碩士,工程師,研究方向為結構工程。

風致災害在自然界中十分普遍。大跨度橋梁的柔度較大,在風荷載作用下易出現(xiàn)對結構不利的振動,抗風設計已成為大跨度橋梁設計的重要控制因素之一,而精確地獲取橋址區(qū)的風特性是抗風設計研究的前提。

研究深切峽谷橋址區(qū)風特性主要有3種手段:現(xiàn)場實測、風洞試驗和數(shù)值模擬。其中數(shù)值模擬與現(xiàn)場實測和風洞試驗相比,在研究費用、時間等方面均具有優(yōu)勢,且具有可視化的優(yōu)點。隨著數(shù)值求解方法的發(fā)展和計算機性能的進步,數(shù)值模擬方法已逐步成為研究復雜地形風特性的的重要手段。胡朋[1]建立了理想峽谷的CFD數(shù)值模型,研究了不同峽谷夾角和不同峽谷高度下的平均風特性和脈動風速譜。Huang和Zhang[2]采用k-ω SST湍流模型對香港小蠔灣附近的風特性進行了研究,數(shù)值模擬結果與現(xiàn)場實測和風洞試驗吻合良好。Maurizi等[3]建立了15 km×14 km的數(shù)值模型,采用k-ε湍流模型研究了近地風場,對比分析了網(wǎng)格尺寸及邊界條件對風剖面的影響。Uchida和Ohya[4]采用大渦模擬的方法對9.5 km×5 km范圍內(nèi)的風場進行了模擬,并對其加速效應與流動分離進行了分析。

雖然利用數(shù)值模擬的方法研究山區(qū)風特性已經(jīng)得到了廣泛的應用,但是對于計算區(qū)域的選取并無明確的標準,且對地形模型的尺度效應研究較少。模擬中若選取的計算區(qū)域太小,則難以保證風場的充分發(fā)展,進而無法真實地反映橋址區(qū)的風特性。但是若計算區(qū)域過大,對計算機的性能又有很高的要求。目前的研究中對地形范圍的選取比較任意,大多小于500 km2的地形范圍,胡峰強[5]建立了以北盤江大橋為中心半徑為2.4 km的數(shù)值模型,靖洪淼等[6]選取了以橋位為中心半徑為5 km的圓形地形,祝志文等[7]選取了以烏江大橋為中心的6 m×10 km的地形范圍,Nomura等[8]選取了以橋位為中心的8 km×8 km的地形范圍,薛亞飛和劉志文[9]選取了以山西臨猗黃河大橋為中心的10.8 km×9.0 km的地形范圍。

本文以西部山區(qū)某大跨度懸索橋橋址區(qū)為工程背景,分別建立了以橋位為中心的50 km×50 km的大尺度模型和10 km×10 km的小尺度模型,采用CFD數(shù)值模擬的方法進行對比分析,研究地形模型的尺度對橋址區(qū)平均風特性的影響,可為復雜山區(qū)風特性數(shù)值的計算區(qū)域選取提供參考。

1 工程背景

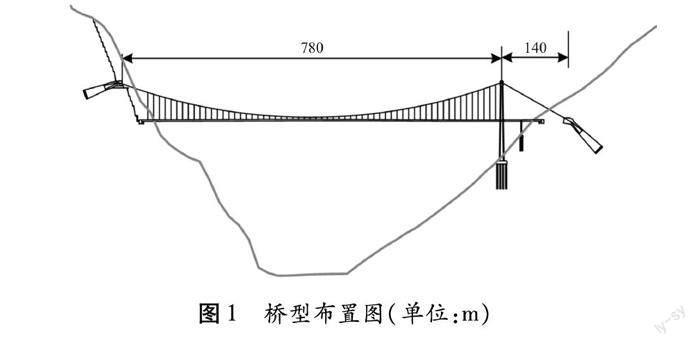

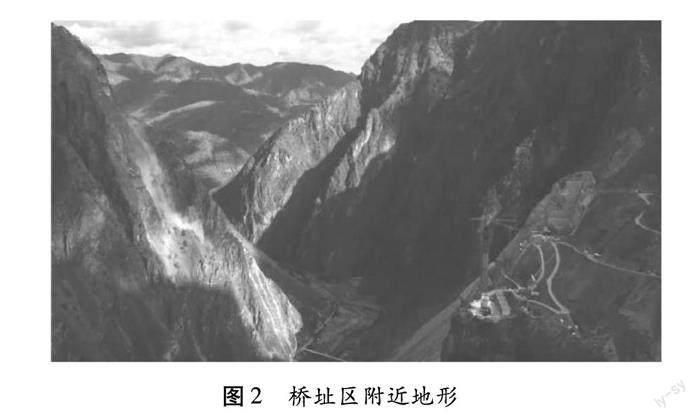

某大跨度懸索橋為單塔單跨形式,主跨780 m。橋型布置如圖1所示。橋址區(qū)群山環(huán)繞、層巒疊嶂、溝壑縱橫、支流繁復,屬于典型的山區(qū)峽谷地形,如圖2所示。橋位上游和橋位處的河道發(fā)生連續(xù)大角度彎曲。總體而言,該橋位處地勢起伏較大,地形狹窄,橋址區(qū)特有的復雜地形地貌對風特性可能產(chǎn)生較大影響。

2 數(shù)值模型

2.1 計算域的選取

本文選定以橋位為中心的50 km×50 km地形范圍進行研究,計算區(qū)域投影面積達2 500 km2,遠遠超出之前的研究范圍,可以更充分地考察橋址區(qū)的平均風特性。為了使計算域內(nèi)的氣流有充分的空間自由發(fā)展,避免邊界效應帶來的氣流壓縮,計算區(qū)域頂部高程設為10 000 m,滿足計算要求。同時,還建立了以橋位為中心的10 km×10 km的模型進行對比分析,研究地形模型的尺度對橋址區(qū)平均風特性的影響。

2.2 網(wǎng)格劃分

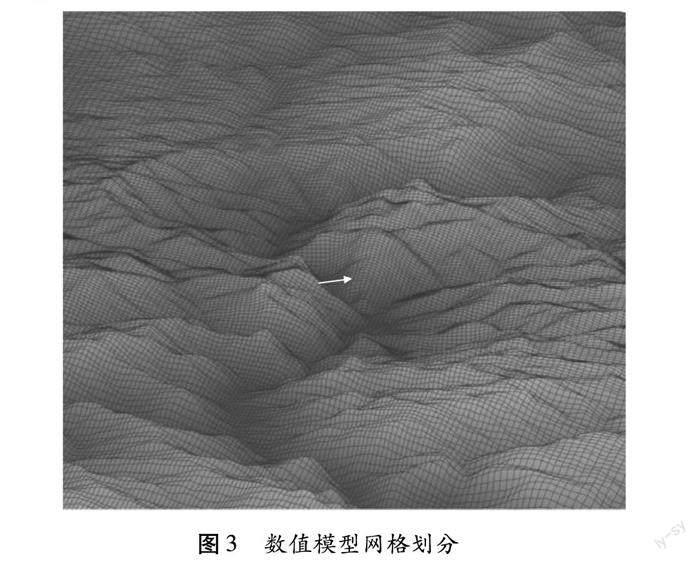

首先提取橋址區(qū)附近50 km×50 km范圍內(nèi)的高程信息,并對高程進行插值處理,生成三維地形點云,分辨率為100 m。對生成的三維地形點云曲面擬合后進行網(wǎng)格劃分。為了保證網(wǎng)格質(zhì)量,劃分時均采用六面體結構化網(wǎng)格。在高度方向,由于主要研究的是橋面高度以下的平均風特性,所以在網(wǎng)格劃分時距離地形表面越近網(wǎng)格越密,而海拔越高則越稀疏,首層網(wǎng)格高度為10 m。劃分好的網(wǎng)格如圖3所示,大尺度模型和小尺度模型計算區(qū)域最終共劃分的網(wǎng)格總數(shù)分別為4 732 000和700 000。

2.3 邊界條件

計算區(qū)域底面,即地形表面設置為無滑移壁面,頂面設置為對稱邊界;入口和出口邊界分別設置為速度入口和壓力出口。通過編譯UDF將入口風速沿高度方向分段輸入。在大氣邊界層內(nèi),風速隨離地高度的增大而增大。偏安全地選用B類地表對應風剖面,所以地表粗糙度系數(shù)取為0.16。入口邊界最高海拔為2 289.4 m,最低點高程為1 091 m,所以大氣邊界層高程定為2 639.4 m,梯度風高度為1 548.4 m。海拔2 639.4 m以下入口風速按照B類地表指數(shù)規(guī)律分布;當海拔超過2 369.4 m,風速不再受地面粗糙度的影響,達到梯度風速,設為50 m/s。風速分布如圖4所示,跨中橋面高程為1 570 m,對應橋面高度處入口風速為41.4 m/s。

對于復雜山區(qū)地形下的橋梁抗風問題更關注其平均風特性,因此本文采用基于壓力的穩(wěn)態(tài)求解器進行計算。選用對流動分離具有較好解析度的SST k-ω湍流模型,采用二階格式離散控制方程,應用SIMPLE算法解決N-S方程中壓力-速度的耦合問題,對壓力、動量方程、湍流耗散率和湍動能方程采用二階迎風格式進行離散。

2.4 工況設置

復雜山區(qū)地形對風速的影響十分顯著,風速、風向具有明顯的區(qū)域特征。實際情況中,對橋梁抗風穩(wěn)定性影響最大的是橫橋向來流,橋址區(qū)的主導風向與橋軸線也接近垂直。因此,選取與橋軸線垂直的風向作為本研究的來流風向,如圖5所示。

3 計算結果

風速和風向角是影響橋梁抗風穩(wěn)定性最重要的參數(shù)。為了得到風特性沿橋軸線的分布,由西岸到東岸每1/8橋跨長度設置一個風速監(jiān)測點,共9個。為了研究風速沿海拔高度的變化,分別在1/4跨、跨中、3/4跨沿高度方向設置了20個監(jiān)測點,監(jiān)測點覆蓋了谷底至高空的1 400~1 500 m的海拔范圍。1/4跨、跨中、3/4跨3組監(jiān)測點的最低海拔分別為1 367 m、1 270 m和1 360 m。通過計算得到各風速測點的風速值,其中橫橋向風速和順橋向風速分別用u和v表示,風向角β的定義如式(1)所示。風向角正值代表來流從西吹向東,為負則代表來流從東吹向西。

β=tan-1v|u|(1)

3.1 風向角

圖6給出了橋面高度水平剖面風向角的分布。從圖6中可以看出,當來流由10 km×10 km的數(shù)值模型邊界輸入時,氣流沿河道吹來,未受到明顯的山體遮擋,來流運動軌跡與山勢起伏接近,橋位上游的風向與入口風向基本平行,如圖6(a)所示。當氣流經(jīng)過彎曲的河道、到達橋位處時,風向也僅發(fā)生了微小的變化,而經(jīng)過橋位后流線四處分散。風向角沿豎向和橋跨方向的分布如圖7所示。由于氣流由西北方向吹來,所以風向角為正。風向角沿豎向分布呈“S”型,在橋面高度處較大;沿橋跨方向呈現(xiàn)兩岸大、跨中小的趨勢,且在跨中分布較均勻。

而對于大尺度模型來說,即來流由50 km×50 km的數(shù)值模型邊界輸入時,橋址區(qū)的風環(huán)境發(fā)生了改變。由于西側存在連綿的山體,當來流充分發(fā)展流動至橋位上游處時,氣流已經(jīng)抬升至一定高度,再加上河道的改向,橋位上游的來流風向發(fā)生改變,不再與入口風向平行,而是近似平行于峽谷和河流走向,如圖6(b)所示。氣流由山頂向下俯沖至橋位,而后再匯集灌入下游河道中。來流經(jīng)過橋位后,沿著河道向下游流動,流動較集中。

與小尺度模型計算相比,風向角沿豎向總體呈現(xiàn)減小的趨勢。風向角在高空略有減小,但變化趨勢保持一致;在近地面變化較大,而橋面高度處的影響最小。風向角沿跨向分布與小尺度計算結果相差不大,僅在左岸有所差異,這是由于橋梁左跨與隧道相連,監(jiān)測點與山體距離很小,此處風速很小,輕微的擾動便會造成風向角的大幅度改變。風向角沿跨向由西岸向東岸單調(diào)遞增,風向角均為正,如圖7所示。

3.2 風速

圖8給出了橋面高度處水平剖面的風速云圖。當來流由10 km×10 km的數(shù)值模型邊界輸入時,來流沿河道吹來,地勢較平坦,未受到明顯的山體遮擋,橋位上游的風速較高,為40 m/s左右。來流經(jīng)過河道彎曲地帶時,受到山體的阻礙,風速有所降低。但是氣流進入峽谷到達橋位處時,由于空氣質(zhì)量不能大量堆積,于是加速流過峽谷,風速又增大,如圖8(a)所示,存在典型的“狹管效應”。圖9給出了監(jiān)測點風速沿豎向和橋跨方向的分布,風速沿高度的變化規(guī)律基本符合指數(shù)增長形式;風速沿橋跨方向呈現(xiàn)非均勻分布,靠近東西兩岸的風速較低,尤其是西側直接與隧道相接,風速接近于0,而跨中區(qū)域的風速較高,約為41.65 m/s,與風速入口橋面高度處風速接近。

而來流由50 km×50 km的數(shù)值模型邊界輸入,當來流充分發(fā)展流動至橋位上游處時,由于西側山體的阻擋,風速較入口風速有了明顯的減小,約為30 m/s,如圖8(b)所示。來流先攀升至東側的山體,再由山頂向下俯沖至橋位,而后再匯集灌入下游河道中。風速沿高度方向的剖面形狀發(fā)生了變化,風剖面系數(shù)減小。在3/4跨位置處,低空不再完全符合對數(shù)或指數(shù)形式,而是在一定高度范圍內(nèi)加速,呈“S”型,如圖9(a)所示。風速沿橋跨方向也發(fā)生了變化,與小尺度模型計算結果相比,風速大小明顯降低,跨中風速降低了約25.4%。除風速很小的西岸監(jiān)測點外,其余位置處的風速分布較均勻,如圖9(b)所示。

綜上所述,地形模型的尺度對復雜山區(qū)橋址區(qū)的風特性影響不容忽視,尤其是對風速的影響最大,而對橋位處風向角的影響相對較小。

4 結論

(1)當來流由小尺度地形模型邊界輸入時,橋位上游的風向與入口風向基本平行,而當采用大尺度模型后,橋位上游的來流風向近似平行于峽谷走向。而經(jīng)過彎曲的河道達到橋位處時氣流流向相似。

(2)風向角沿豎向分布呈“S”型,在橋面高度處較大。地形尺度大小對橋位處風向角的影響不明顯,僅在風速較小的左岸差異較大,而在跨中區(qū)域影響較小。

(3)當來流由小尺度模型邊界輸入時,氣流沿河道吹來,地勢平坦,橋位風速較高,接近入口橋面高度的風速。而當考慮大尺度模型后,由于山體的阻擋,橋位處風速明顯減小,減小幅度約為25%。

(4)對于小尺度模型,風速沿高度的變化規(guī)律基本符合指數(shù)增長形式;而對于大尺度模型,風剖面系數(shù)減小。在3/4跨,低空不再完全符合對數(shù)或指數(shù)形式,而是在一定高度范圍內(nèi)加速,呈“S”型。

參考文獻

[1] 胡朋. 深切峽谷橋址區(qū)風特性風洞試驗及CFD研究[D]. 成都: 西南交通大學, 2013.

[2] Huang W, Zhang X. Wind field simulation over complex terrain under different inflow wind directions[J]. Wind and Structures. 2019, 28(4): 239-253.

[3] Maurizi A, Palma J M L M, Castro F A. Numerical simulation of the atmospheric flow in a mountainous region of the North of Portugal[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. 1998, 74-76: 219-228.

[4] Uchida T, Ohya Y. Large-eddy simulation of turbulent airflow over complex terrain[J]. Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics. 2003, 91(1): 219-229.

[5] 胡峰強. 山區(qū)風特性參數(shù)及鋼桁架懸索橋顫振穩(wěn)定性研究[D]. 上海: 同濟大學, 2006.

[6] 靖洪淼,廖海黎,周強,等. 一種山區(qū)峽谷橋址區(qū)風場特性數(shù)值模擬方法[J]. 振動與沖擊. 2019, 38(16): 200-207.

[7] 祝志文,張士寧,劉震卿,等. 橋址峽谷地貌風場特性的CFD模擬[J]. 湖南大學學報(自然科學版). 2011, 38(10): 13-17.

[8] Nomura T. Prediction of large-scale wind field over complex terrain by finite element method[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. 1997, 67-68: 947-948.

[9] 薛亞飛,劉志文. 復雜地形橋位風場空間分布特性數(shù)值模擬[J]. 公路交通科技. 2016, 33(5): 66-72.