“在地之美”重塑鄉村價值

趙狄娜

創辦隱居鄉里、扎根鄉村領域,陳長春堅持的理念就在于尊重在地文化和生態,合理利用挖掘鄉村資源,打造具有屬地IP的原鄉產業集群,通過連接城市需求和鄉村價值,實現鄉村內生動力的激活。

中國之美,美在和,美在禮,也美在遠離繁華都市的鄉村。山水明媚清澈,四季更迭中見迥異景色,一切點滴令人向往,卻也缺乏更為深入的挖掘和探索。在隱居鄉里品牌創始人陳長春看來,鄉村的終極價值體現就是“故鄉感”,而美學應該成為第一生產力;用美學把城市流量導入鄉村,以針灸式的方法激活鄉村內生活力,鄉村的價值就會有質的提升。

多年來,陳長春以挖掘和呈現鄉村美學價值為切口,專注于鄉村沉睡資產的盤活與運營,帶動了鄉村多元的業態、切實的人才培訓和高質量的文旅產業發展,不斷為鄉村振興賦能增效。

激活鄉村原本的肌理

從西安出發,歷經三個多小時車程,南下翻越秦嶺即抵達留壩縣。留壩縣地處秦嶺南麓,在秦嶺腹地深處,從地圖上看,整個縣城就藏在秦嶺深山的褶子里。在這里,隱居鄉里選中了一個小村子,對十個閑置的農宅進行了重新改造。運營并盤活一個鄉村的“試驗”,就這樣拉開了序幕。

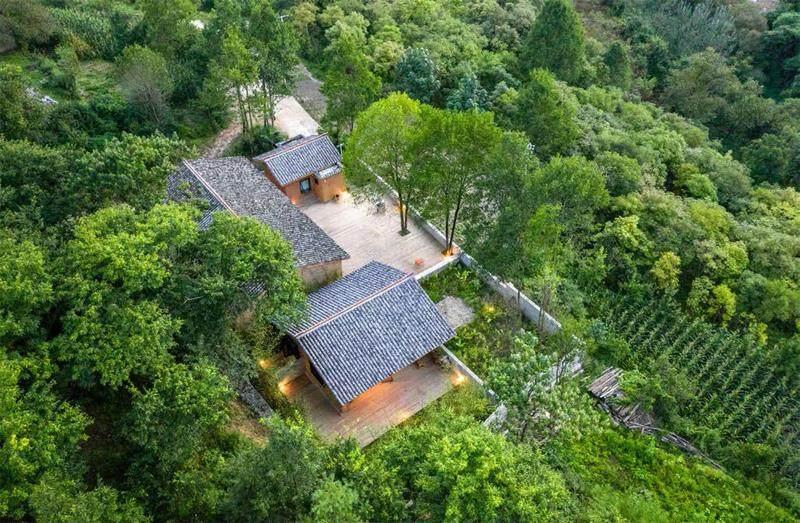

“我們的建設理念始終就是到村子里面去,不大拆大建,不做翻天覆地的、公園式的或者小區式的重新改造,而是把一個鄉村里面的廢舊房子先拿出來,一點點激活它的價值體系。”陳長春說道。而院子是所有中國人的一個夢想,在院子這種古老而傳統的居住形態里,能夠找到天人合一、非常自然的歸屬感。因此,他們決定,僅僅是把農民的房子收到村集體統一進行改造,充分尊重老祖先繼承下來的院落外形,快速用五個月左右的時間建成,然后投入運營,與當地的生態、人文進行很好的融合,實現在不破壞建筑原有風貌的同時,于內部保持非常良好的居住體驗。

“室內有地暖,冬天可以暖融融的;夏天更不用說了,我們一般選的地方比較好,通過建筑材料的選取以及物理的方法,讓它變得舒適。”陳長春表示,其目的就是讓鄉村不僅具備城市文明的價值,還擁有幕天席地庭院的消費場景。最為獨特的是,每個院子都有一位管家,他們每天迎來送往,灑掃庭院,客人到得再晚都能吃到熱騰騰的飯菜。“我們獨創了一種院落式的鄉村度假體系,管家是院子里的靈魂人物,想要讓人們體驗到‘一家人生活的感覺。”他還提到,每個院子還和當地物產產生了非常豐富的聯系,當地的農副產品由被體驗再到被買走,形成了一個鏈條。

在陳長春看來,來到鄉村,和村里的老人一起上山挖草藥、和村民上山放羊、和村子里的一條狗成為朋友……這些都是鄉村原本的肌理所帶來的價值。“真正的價值不是在隱居鄉里的某個院子里,院子只是大家停歇的地方。而這種雞犬相聞的感覺才是人和自然、人和鄉村融合且恒久的一種方式。”

留壩項目運營的第一年,當地村集體分成達到100萬元,管家的勞動收入實現了70萬元,農副產品帶動的收入有50萬元——而這僅僅是開始。2020年,留壩縣上榜中國鄉創地圖3.0,被評為鄉村振興產業創新實踐縣;2021年,榮獲「雪鹿獎」《鄉村復興論壇鄉建年度榜樣》。“現在我們每年給村民實現分紅,這個結構搭建起來以后,政、企、村、民形成一個良性互動的共生場景。把利益的問題解決了,鄉村的核心地盤就穩定了。”陳長春說道。

在小切口里找到強抓手

創辦隱居鄉里、扎根鄉村領域,陳長春走過了很長的一段路。如今,隱居鄉里已經在北京、河北、陜西、成都、貴州等多個村莊發展運營由閑置農宅改造的農家度假小院兩百多個。還對部分區域展開了共生社區、民宿聚落群等鄉村產業高級階段發展形式的探索,將“共生模式”的優勢發揮到更廣范圍和更高層次。

陳長春曾表示,“美學”從表面上看產生不了直接的價值,但是非常有意義,未來它能夠引領產生很多價值。比如留壩,目前已經形成以樓房溝民宿為載體的原鄉產業集群,秉持的合作理念是村企合作各施所長、在地共生多方贏利、打造品牌構建平臺。隱居鄉里負責產品、培訓、營銷、管理一站式運營;村里的合作社負責投資和檢修;民宿管家負責餐飲、接待、清潔和維護;政府負責秩序、環衛、保障和應急。

“我認為,中國鄉村未來三產的關系應該重新定義,未來真正有價值的第一產業應該是美學引領的服務業,只有這個產業才是真正能轉換價值的,而且這個價值需要很多后續產業的支撐。支撐的下一個產業是什么呢?就是以體驗和在地加工為核心的第二產業,就是在地加工體驗研學這類產業,這是可以在鄉村真正存活的第二產業。第三產業事實上成了我們的重養殖業。只有用這樣的一種理念,去發展美學經濟,去進行全域美學產業構建的時候,才能抓住產業發展的真正命脈。”他總結道。

三產帶動一產,一產盤活二產,這是“留壩模式”。在留壩,以在地物產為載體開發的獼猴桃汽水和香菇醬成為網紅產品,受到人們好評。以這兩個農產品為代表,還形成了秦嶺風物在地加工體系,目標是挖掘在地風物,形成秦嶺小農產業鏈,激活農產品加工業發展,成為留壩的另一個標桿。具體合作模式是村企合作,共同出資,各司其職,合理分工。先建廠,接著研發產品,培訓村民上崗,分階段生產產品內測,線上線下營銷銷售,收集市場反饋改進產品,最后批量生產。通過這樣的一個加工體系,鄉村一二三產創新融合,構建了可持續的農創盈利平臺,村民實現增收,企業得利,同時用戶獲得原生態的鄉村體驗。

為了推動當地一二三產融合發展,陳長春還搭建了秦嶺文創非遺活化體系,進行文創升級再造,激活在地即將消失的非遺文化。比如制作了具有當地特色的年畫手袋等秦嶺年禮系列文創產品。接下來他們還將繼續與專業機構合作,聯合挖掘、共同參與創意研發,由企業定量采購。同時,圍繞留壩農旅四大規劃——旅居在留壩、研學在留壩、康養在留壩、文創在留壩,即“吃住游學購娛”引進更多精品業態,具體包括:吃,如主題餐廳、特色美食、咖啡館等;住,如精品民宿、帳篷營地等;游,如生態農業觀光、采摘、戶外探險等;學,如研學基地、自然博物館、多功能廳等;購,如風物大集、特產專賣店等;娛,如藝術空間藝術展、非遺文創體驗等。此外,隱居鄉里還曾先后啟動了民宿峰會、露營峰會、旅居峰會、研學峰會四大主題峰會,吸引了來自民宿、房車、文旅、設計、藝術、酒店、研學、投資、金融、渠道等領域的幾百家機構參會,有效推動了留壩縣文旅產業規劃的落地。如今白盒子之家·秦嶺、玉雙美術館已經落地樓房溝,這是一次具有深遠影響的專注于自然本土、東方美學特性的在當代語境下的藝術實踐。未來,期待各類藝術家、鄉建人和熱愛自然的生活家形成一種多維度、多領域、多層次的互動,為自然鄉野尋找更好的共生之路。

一切都在悄然改變著。2022年,在外闖蕩近10年的95后青年譚悅,毅然決定回到留壩創立留壩縣書與田民宿——一家以“書”為品味與意境、以“田”為特點與遠方的民宿;一對夫婦放棄了成都的工作,選擇回到留壩將自家的老房子進行改造,一年時間不僅完成37萬元的流水、掙得16萬元的利潤,還收獲了一份心安的寧靜與自在。如今,當地更是頗為注重品牌發展,借助民宿集群、區域資源整合的優勢來提升留壩民宿生態的行業競爭力。據了解,留壩正加緊打造“秦嶺十境、十色生活”,包括全力打造馬道驛、文川道、火燒店、秦嶺·宿集、老街等10個特色民宿集群,形成民宿、餐飲、商貿、服務相互促進、互為支撐的集群效應,輻射帶動周邊發展。

人是主體,運營是芯片

一直以來,隱居鄉里的發展理念就在于尊重在地文化和生態,合理利用挖掘鄉村資源,打造具有屬地IP的原鄉產業集群,通過連接城市需求和鄉村價值,實現鄉村內生動力的激活,在保護鄉村生態基礎上,實現了鄉村的可持續發展。

鄉村的主體說到底是村民,要喚起農民對鄉村建設的自信,讓村民們主動自發地參與到鄉村振興中來,在參與的過程中,城鄉融合會自然而然地發生。隱居鄉里以小帶大,帶動當地發展,最終目的是要讓當地村民享受他們保護下來的自然生態的價值,以及當地一直傳承的人文價值。陳長春感慨道,“鄉村是生態化的,是水乳交融的,是大家彼此幫扶著往前走的。與村民共建的場景,是推動鄉村振興的孵化器,而運營則相當于其中的芯片。如果沒有好的運營帶入到鄉村里面,整個業態循環和示范效應就沒有辦法觸發。”

構建在地化的運營,需要發揮原住民的力量。但很多鄉村里基本都是老人兒童,很難找到年輕人,留壩也一樣。“既然找不到年輕人,索性就不找了,我們把目光對準了老年人。”陳長春想,城市里面任何一個四星級、五星級酒店,幾乎都是農村人在做服務。為什么農村人在城市里背井離鄉能做好服務,在自己家門口反而做不好呢?那無非就是缺乏培訓和管理體系。于是,他決定把培訓做到鄉村去,把管理也帶到鄉村去。最后,留壩“大媽團”成為了小院里的主力軍,“她們認為自己在鄉村就有照顧家的義務,很難到外面打工了。而且,她們見了孩子自然會去照顧孩子,見了老人自然會去照顧老人,這一點不用做太多的培訓。我們利用這樣的優勢,進行規則的梳理,一切都越來越順理成章。”

而隱居鄉里也從未離開過鄉村。“我給我的每位員工講,‘兩腳一腿泥才是鄉村給我們最高的勛章,只有在鄉村敢于撲下身子,實實在在跟村民打成一片,跟村民共吃共住共生,才是真正做鄉村的狀態。”陳長春說,只有這樣才能換來一片好評,換來緊密合作,“因為當你自己專心把一件事情做好的時候,專心把其他事情做好的人也自然會聚攏到你的跟前”。

陳長春總結,鄉村和自然將會是中國未來三十年的奢侈品,三產融合的鄉創體系將會連接起鄉村價值與城市需求。對于未來的運營,他認為,擺在首位的就是要不斷加深對與村民鄉村共生互融的在地化發展模式的探索。“還是采取與村集體經濟展開合作的方式推進,同時讓村民做村莊的主人。”他表示,村集體和村民永遠是鄉村發展的主體,運營商也永遠被需要,離開這兩點,鄉村就轉動不起來。集體經濟能夠連接城鄉價值,建立共生機制,促進村民商業化覺悟,它是非常難得地能把企業和政府和村民銜接在一起的鉚釘;而村民很真實,他們需要改變生活的面貌,他們也很直接,分到錢的時候最開心,這種開心是裝不出來的。“因此,所有美學的背后都是利益平衡的結果。如果沒有利益,美學就變成了知識分子的狂歡。我不希望鄉村建設最后變成知識分子的狂歡,而是希望它成為外來的新村民和本地原住民共同融合與文藝、文化交流的結果。”