中國古代國畫中的“以物入畫”現象論析

周鑫

摘要:中國古代國畫中的“物”是訴諸身體知覺、積淀著豐富審美文化意蘊的“無生命體”。“以物入畫”,“物”與“生生之為美”的主導話語相抵牾,主流題材一家獨大,物“寄生”其中。究其原因,一者,“無生命”是物的“先天缺陷”;二者,國畫對物“轉碼”后無法“具身觀看”;三者,當物作為“引子”時,物“象”在場,但意義缺席。“頑石入畫”和“全形拓入畫”是“以物入畫”的成功經驗,前者游走在“物”與“非物”之間,后者徘徊于“畫”與“非畫”之間。這啟示著我們,邁向“臨界…‘倒逼”形式是藝術創新的有效途徑。

關鍵詞:以物入畫國畫題材具身臨界

中國古代國畫有一套屬于自己的表達方式和審美范式,諸多題材無不臣服于此規訓之中,一派和諧景象。然而,當“物”闖入國畫的“航道”之時,藝術的博弈就此拉開帷幕。“物”的“國畫之旅”行跡逐漸在與“生生之為美”的主導話語相抵牾中浮現出來。

一、中國古代國畫中的“物”概念界說

中國古代國畫中的“物”,不是籠統地指稱其表現對象,也不是指哲學意義上的“物性”。我們不妨借助辭典釋義來輔助解釋,《牛津高階英漢雙解詞典》對“物”(Object)的其中一項釋義為:“可以被觀察和觸摸,但不具有生命的實物。”( “A thing that can be seen and touched, but is notalive。”①)這條釋義基本符合筆者心意,然而國畫中的“物”紛繁瑣碎,例如,人物畫中兒童手里拿著的撥浪鼓,漁夫圖中老翁手里的魚竿,文入畫里無弦琴……它們雖然皆可感且無生命,但從價值論維度出發,立足藝術本位、哲學(美學)本位來衡量,其中大多數意義不大。兒童手里的撥浪鼓、老翁手中的魚竿只是身份的象征,所積淀的文化審美內涵較為稀薄,而無弦琴卻有著豐富的文化意義,乃至叩響了哲學的大門。基于此,我們不得不進一步規定“物”的內涵。李澤厚先生基于對美感二重性的闡釋而提出的審美“積淀說”可作為“物”之規定性最恰如其分的證詞與學理依據,他認為:“最高(或最后的)的人性成熟,只能在審美結構中,因為審美既純是感性的,卻積淀著理性的歷史。它是自然的,卻積淀著社會的成果。它是生理的感情和官能,卻滲透著人類的智慧和道德。”@概言之,審美來自于歷史、社會、人類文化等長期的歷時積淀,故而,諸如兒童手里的撥浪鼓、老翁手中的魚竿等中國古代國畫中的“物”,顯然缺乏審美文化的深厚積淀。當然,我們不否認此類“物”的形式美感,用李澤厚先生的審美二重性的理論來分析,“物”之形式美感只是二重性之第一重之一維。“審美就是自然的人化,它包含著兩重性,一方面是感性的、直觀的、非功利的,另一方面又是超感性的、理性的、社會的、具有功利性的,這就是美感的二重性。”③我們在關注“物”的形式美感的同時,更關注它的審美文化意蘊,這也是出于對更高的學術價值的追求。

基于以上分析,我們將中國古代國畫中的“物”概念界說為:在實際生活中物質性地存在,可被身體感知,訴諸視、聽、觸、昧、嗅五感中的某一方面或多方面,積淀著深厚的審美文化意蘊的無生命體,作為中國古代國畫的描繪對象,呈現在畫面之中。

二、中國古代國畫題材與“物”

(一)寄生:“物”在主流題材中的生存狀態

縱觀畫史,中國古代國畫的發展始終圍繞山水、人物、花鳥三大主流題材,以此為母本又衍生出了其他分級題材。例如,從花鳥題材里細分出鞍馬題材,從畫法角度又分出沒骨花鳥、寫意花鳥,從創作主體身份角度又劃分出院體花鳥和文人寫意花鳥等等;從人物題材里細分出鬼神題材,融入敘事后又分出市井生活、文人清談等等:從山水題材里細分出青綠山水和水墨山水等等。

繪畫題材的命名,往往是對畫面主體內容的概括。本文所討論的入畫之“物”,卻鮮見以之作為題材。鮮見,不代表沒有,只是與主流題材及其分級題材的龐大陣容相比,差距懸殊。以“物”入畫,“物”通常零星散布在畫面之中,不充當畫面的主體,與此同時,“物”之意義在國畫的審美范式中得不到很好地表達。以琴為例,趙佶的《聽琴圖》、沈周的《抱琴圖》、文徵明的《茂松清泉圖》中的琴,僅僅作為文人雅趣的符號,融入在被稱為人物畫或山水畫的題材之中,而作為物質實體的琴,存在于現實生活之中,其意義遠遠超出繪畫之中僅僅充當文人雅趣符號的琴“圖案”的單薄意義。這里涉及繪畫“轉碼”的問題,下文將詳談,此處不贅述。再舉一“反例”,以屏風入畫,屏風有時會成為畫面的主體,例如,周文矩《重屏會棋圖》中的屏風幾乎占據了畫面的一半,王齊翰的《勘書圖》中的屏風幾乎占據了畫面的全部。然而嚴格來說,這兩幅畫中屏風的意義,皆非其本體意義,屏風僅僅作為“畫框”,其上的山水圖、人物圖引導觀眾走向傳統國畫題材的審美范式,而屏風的本體意義在觀眾對于屏風上的山水畫或是花鳥畫的欣賞中“悄然稀釋”。

總而言之,“物”始終處于一種“寄生”狀態,在中國古代國畫主流題材的夾縫中存在著。接下來,我們不得不追問,相較于主流題材及其衍生題材,為什么中國古代國畫中的“物”不成氣候?要回答它,暫時還不太容易,我們不妨換一個思路:中國古代國畫的主流題材有什么共同的、共通的、根本性特點?而“物”又是否與之相悖?

(二)“生生之為美”的主導話語:主流題材審美范式對“物”的排擠

中國古代國畫的主流題材一山水、花鳥、人物,都是“生命體”,而描繪它們更易于表現中華美學的“生生之謂道”(“生生之為美”)的美學精神。陰陽二氣學說促生了生生之道(即宇宙生命的本體)的節奏韻律,即生命的節奏,為各類題材所表現。因此,“它(指國畫)所啟示的境界是靜的,因為順著自然法則運行的宇宙是雖動而靜的,與自然精神合一的人生也是雖動而靜的。它所描寫的對象,山川、人物、花鳥、蟲魚,都充滿著生命的動——氣韻生動。”④“中國畫家所要表現的生命感,就是活潑的生命形態和內在幽深遠闊的生命精神的統一。”⑤“中國繪畫就是掘取了中國生命哲學的精氣元陽,從而形成以追求生命為根本目標的民族繪畫形式。”⑥然而,“物”一作為“無生命體”,與這些主流題材相較而言,存在“先天不足”的缺陷。

與此同時,毛筆所描繪的線條、墨塊和營造的空間一作為國畫的媒介材料,正是將各類題材與生命節奏的美學精神溝通的橋梁。山水畫在墨色渲染之間透露出元氣莽莽的生意:花鳥畫里落墨恣意的“野逸徐熙”指向一種倔強的生命姿態:人物畫中“吳帶當風”的衣褶、工筆細刻的“點睛”,無不呼應著顧愷之“以形寫神”的生動氣韻。

值得一提的是,東晉畫家顧愷之在“傳神”(即一種生命的活潑潑的表現)的審美主張下,對各類題材進行等級劃分:“凡畫,人最難,次山水,次狗馬。臺榭一定器耳,難成而易好,不待遷想妙得也。”⑦人物、動物、山水皆是生命體,所以,想要畫得傳神,必須“遷想妙得”,無不費勁。而臺榭一類的界畫是無生命體,自然談不上“傳神”,雖然復雜、難以畫完,但是易于使人滿意。這種對繪畫題材的等級劃分,也佐證了“無生命體”在“傳神”這一根植于“生生之為美”的美學訴求下,顯得位次很低。需要注意的是,界畫熱衷于工筆勾勒,也被認為是工匠畫,常作地圖,或山水畫、風俗畫的調劑,它沒有積淀豐富的審美文化意蘊,故而,算不上本文所談的“物”。

因此,從最基礎的繪畫工具、媒介到形而上的審美意趣,皆為中國古代國畫的主流題材“量身定做”,方枘圓鑿。而“物”的審美與意義表達,走的是與中國古代國畫主流題材的審美追求不一樣的道路,故而,以物入畫,多生坎坷。

三、以“物”入畫:中國古代國畫“轉碼”時的捉襟見肘

(一)“具身觀看”之不能

一幅繪畫所描繪的對象,都是經過藝術的“轉碼”,變成合乎其審美范式和表達方式的圖像。而圖像的第一性則是“視覺性”,轉碼之前存在于現實生活中(包括人腦中)的事物為人所感知,卻不一定訴諸視覺,或者說,不一定僅僅訴諸視覺。如果這些事物的意義與除視覺之外的知覺之間存在必須的、排他的、唯一性的關聯,那么繪畫對這些事物進行轉碼的時候,必須用“藝術的”方式讓視覺知覺取代其余知覺,且不影響意義的表達。通常來說,有五種知覺:視覺、聽覺、觸覺、味覺、嗅覺。在學理層面上講,身體美學所強調的“具身性”一身體是認知的意義來源,便是繪畫“轉碼”后“具身觀看”的學理依據,“知覺空間的深度意識并非純粹觀看活動與視覺印象……包含整個身體多種知覺共同運作而產生結果。”⑧同時,身體美學強調“具身性在場”,即參與審美活動的那一刻,作為感知主體的身體“在場”,比如,徐徐打開中國傳統手卷的現場觀看模式,“中國傳統手卷這種繪畫形制與西方繪畫的存在方式截然不同,它們以‘具身性在場的方式在特定的感知領域中出場。”⑨

中國古代國畫中有太多“具身觀看”的例子。直接從繪畫作品層面來看,皴法的運用無疑強化了山石的質感(觸覺):米芾父子用簡筆淡墨、落茄點法來表現江南山水煙云明滅的濕度。文字記載更多,例如,王默善潑墨畫,往往酒醉后“以頭髻取墨,抵于絹素……或揮或掃,或淡或濃,隨其形狀,為山為石,為云為水,應手隨意,倏若造化,圖出云霧,染成風雨,宛若成神巧,俯視不見其墨污之跡。”⑩王默潑墨時身體的恣情洋溢,與繪畫所表現的山石、云霧、風雨的氣韻相通,似有“身與竹化”般的境界。創作時作為感知主體的身體在場,是極具典型意義的“具身性在場”。白居易在《畫竹歌》中更是贊嘆了蕭悅所畫竹子從訴諸視覺的圖像竟然觸碰到了聽覺感知,“舉頭忽看不似畫,低耳靜聽疑有聲。”⑾

然而,反觀國畫對“物”的轉碼,并不能在視覺圖像中納入除視覺之外的多重感知,更無法“還原”現實生活中主體身體對“物”的“具身”感知。例如,硯臺,從制作時的鑿石、涂土(具身性在場)到成品的色澤、聲音、質感(身體的多重感知),繪畫轉碼之時,視覺性知覺顯得力不從心。李公麟《西園雅集圖》中案桌上的一方硯臺的“所指”,與“硯臺”二字的“所指”是一樣的,指向作為物件的硯臺本身,不攜帶任何“附加文本”。人物畫題材的審美范式迫使硯臺具身性相關意義的隱匿。相較于繪畫文本,文學文本在此時顯示出了優勢,蘇軾在《鳳味硯銘》中如此描寫硯臺:“陶土涂,鑿山石。玄之蠹,穎之賊。涵清泉,閟重谷。聲如銅,色如鐵。性滑堅,善凝墨。棄不取,長太息。招伏羲,揖西伯。發秘藏,與有力。非相待,為誰出。”⑿再如,策杖,與身體的關聯極為緊密,當主體身體在行途中暫緩之時,策杖也停下了向前摸索的“腳步”。那么,“‘倚杖作為‘策杖行途中的逗留,則在此時此刻的安閑中,浮托出一個深靜的‘無。”⒀表現在繪畫中,則必須一再突出人物姿態的刻畫來體現倚杖停步的動作,如朱鶴年《蘇東坡按杖像》,而策杖作為身體的延伸,強調在場的具身體驗,這種具身感知便被人物畫題材的審美范式所淹沒。諸如此類的“物”有很多,例如,俠士之劍,除了作為身份的符號象征,“舞”劍的身體“在場性”所營造的氛圍是繪畫的瞬間表現所不能替代的。郭若虛在《圖畫見聞志》中記載裴曼將軍舞劍“走馬如飛,左旋右轉,擲劍入云,高數十丈……”⒁劍作為身體的延伸,彰顯著舞動中的身體的魅力,據畫史記載,吳道子繪畫、張旭草書皆從裴將軍舞劍中獲得啟發。然而,一幅陳洪綬的《公孫大娘舞劍圖》卻只能以人物的瞬間動作去揣摩身體“在場”的英姿。再有,較為典型的是“枕屏”(屏風的一種,置于床頭),它常提醒人們“自省”,如張敬夫《枕屏銘》所言:“勿欺暗,毋思邪,席上枕前且自省,莫言屈曲為君遮。”⒂“對一個君子來說,屏風的遮蔽性所營造的私人空間,卻不應該成為隱私的載體,他的思想和生活,始終統攝在‘圣人和‘天理永不眠休的審視目光之下。這種君子之性的鑒識,正發生在個人獨處之地,夜間安眠之時。”⒃當枕屏入畫,這種具身性的在場即刻被取消,屏風上的繪畫(如山水、花鳥、人物等傳統繪畫題材)引導觀眾重復著國畫的一般性審美程式,而屏風的本體意義、具身性意義被懸置。

(二)當“物”作為引子:物“象”在場與意義缺席

當然,“物”的意義不僅僅是訴諸身體感知的意義,它們積淀著豐厚的審美文化意蘊乃至哲學思想,對其感知,已然超越了“身體”。例如,“琴”始終在警告著我們“在聲色犬馬中浮蕩的人心已經不再能回到那種混芒而淡漠的“至一”之中了”。⒄陶淵明對琴的認知“但識琴中趣,何勞弦上聲”⒅,“無弦琴”作為一種對清凈境地、大音希聲境界的向往和得意忘象的真理本質性追求的表征而被語言文字創造出來。而“無弦琴”的“出場”,也意味著它的“離場”,它只充當了“意義”的引子,當意義傳達之后,作為引子的“無弦琴”的符號形式即刻消失,這在符號學上稱為“零符號”。那么,當“無弦琴”出現在畫面中,諸如趙佶《聽琴圖》,由于繪畫的視覺性是物質性存在,“無弦琴”圖像在表意之后無法消失,依舊在畫面之中,甚至它壓根不能表意,因為違背了零符號表意的原則。“無弦琴”入畫,因為圖像的視覺穩固性,一來,它無法表意,二來,它成為文人畫敘事的“程式”乃至“俗套”。那么,語言文字文本便成了作為引子的“物”最好的載體,而不是繪畫。

類似的“物”還有很多,例如,空亭入畫,朱良志教授將其闡釋為“絕對空間”,“它是‘絕于對待的,超越人與外境的相對性:又是瞬間生命體驗的記錄,具有‘獨一無二、不可重復的特點。”⒆然而,闡釋的源頭依據并非來自繪畫作品本身,而是與作品相關的語言文字文本,空亭所營造的空間,不是物理空間,而是意度空間。它的哲學意味不靠物象本身傳達,物象只作為引子,導向思辨,語言文字文本(包括文學文本和哲學文本)是意度空間最好的載體。當然,我們也不能無視倪瓚創構空亭的努力,空亭被云林簡化成一個渺小的幾何空間,只剩輪廓,竭盡全力迫使作為零符號的空亭表意。趙憲章教授在思考文學和圖像關系時,對語言符號和圖像符號之間關系的比較,恰好可以說明問題:“它們有不同的符號屬性;語言是‘實指符號,圖像是‘虛指符號:實指的所以是‘強勢的,虛指的所以是‘弱勢的。因此,當二者共享同一個文本,就有可能導致語言對圖像的解構和驅逐,或者延宕和遺忘。”⒇

相較而言,中國古代國畫的主流題材想要傳達精微的奧義,所繪圖像的符號形式可以無限逼近零符號,甚至完全淹沒形跡一成為零符號。最具代表性的就是寫意山水,當水墨的運用從具象描繪邁向抽象表現,山水的形跡逐漸被隱去,留下一片混芒的天地,或指向主體的審美心胸,或指向宇宙生命的本體意義。如上文所言,中國古代國畫的主流題材有一套“量身定做”的審美創構程式,從繪畫媒介到審美范式,而“物”卻沒有。

四、邁向臨界:“物”的絕地反擊

具有豐富審美文化意蘊的“物”,卻不能很好地被國畫表現,實乃一大憾事。然而,在國畫史中仔細尋覓,令人欣喜的是,其中存在著火苗般的畫“物”智慧,且較為特殊,值得在理論上進行歸納總結。

(一)頑石入畫:在“物”與“非物”之間

頑石入畫,在國畫中非常常見。頑石,承載著豐富的意義,正如老子所言:“是故不欲碌碌如玉,珞珞如石。”(21)“寧肯做珞珞堅硬的頑石,不做晶瑩剔透的美玉,這是對貴賤之別,也是對被形式所拘縛的生命的反省”(22)頑石拙撲、古怪的形態,直指自然本真的意趣,頗得文人、士大夫的喜愛,并且經常作為描繪的對象,獨占畫面的空間成為繪畫的表現主體,例如,項圣謨的《靈石圖冊》。相較于其他“物”,頑石完全適應國畫的表達方式和審美范式。單單看頑石,它雖然不是“生命體”,但是它來自于“山水”,山水是有生命的,山水作為中國古代國畫的主流題材,無論是外形還是精神氣質,對它的摹寫都相當成熟。將頑石從山水中截取,聚焦表現,山水的皴法、筆墨線條等等創構程式完全可以運用到對于頑石的描繪。所以,頑石作為一種特殊的國畫表現對象,在“物”與“非物”之間游走,吸收了國畫的固有審美創構經驗而成就自身。

(二)全形拓入畫:在“畫”與“非畫”之間

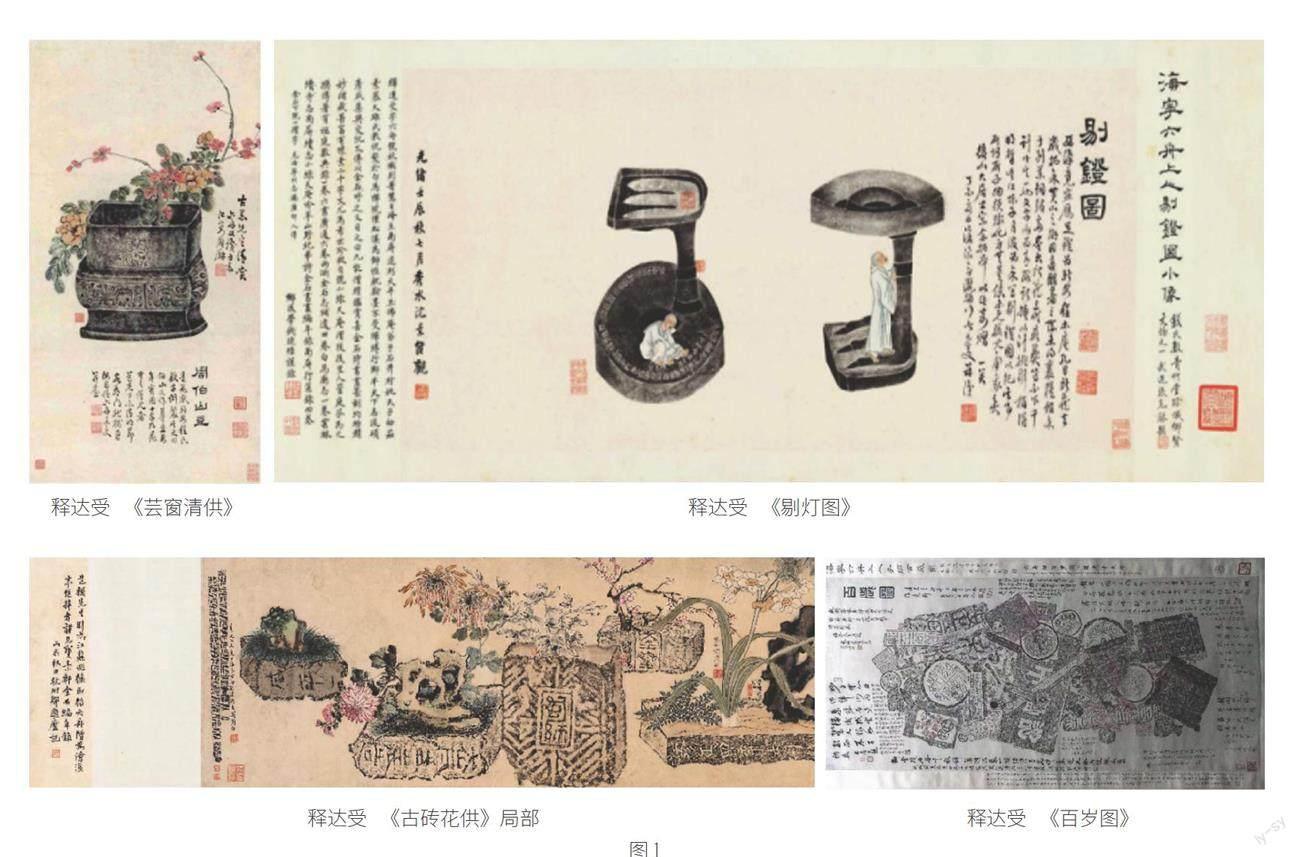

18世紀末到19世紀早期,受當時興起的“金石”審美風尚影響,釋達受(1791-1855)創造了一種非常別致的藝術形式一“古磚花供”(如圖1),就是用全形拓的技法摩拓金石器物,再于拓片上補繪花卉、人物而創制出的藝術作品。用全形拓的技法摹拓金石器物,“取紙素描,整紙移拓”(23),能獲得非常好的透視效果,金石器物的肌理紋路均得到了“照相式”的還原而富有韻味。類比吳昌碩的金石寫意花卉(如圖2),吳先生的金石意趣主要通過花卉來傳達,將梅枝表現得骨氣錚錚來烘托金石精神。然而,對器具的描繪則顯得過于平凡,傳統國畫的筆墨在此處顯得無能為力。達受的創意就在于突破了國畫工具乃至媒介的藩籬,運用全新的藝術工具,創構新穎別致的線條、空間體積,將金石器物的肌理紋路和空間形態較好地表現出來,突破視覺的局限,走向金石風尚所帶來的求真、人格隱喻的意味。

然而,用繪畫(或國畫)藝術類型的規定性來衡量達受的“拓繪”藝術,似乎達受的創新也推動作品越出了繪畫的疆域。所以,用全形拓的方法結合補繪來表現金石器具,在“畫”與“非畫”之間。在學理上,此處必須指出形式與內容的關系問題。形式與內容之間的關系很微妙:內容決定形式,形式又反過來逼迫內容就范,這是通常在文學研究中的概述。孫紹振教授曾將內容與形式的之一關系表述為“形式對內容的強制性同化”(24),孫先生所言“形式”,指的是小說、散文、詩歌等文體形式,這對我們思考繪畫一樣有啟發。此處繪畫的形式指諸如國畫、油畫、版畫等繪畫類型及其規定性。在內容和形式的張力之間,也許會產生出獨特的藝術效果,也許會犧牲掉某些審美優勢,即“形式對內容的強制性同化”。以“物”入國畫,無疑是在國畫形式的規訓之下,消解了“物”的特質。在形式逼迫內容就范的時候,不妨調整媒介及其表達方式,突破程式化表達,徜徉在國畫形式規范的邊緣,在“畫”與“非畫”之間,迎接嶄新的藝術生命的到來。

值得注意的是,同樣在19世紀,受西方物質文明的影響,中國出現了一種叫“集破畫”(或稱“八破畫”“錦灰堆”)的藝術樣式,主要描繪例如舊書報的邊角料、廣告紙、殘破的信箋等文人的“字紙簍”中的“破物件”,以工筆細刻般的描摹,逼真地還原實物,仿佛漿糊粘貼在紙上一樣(如圖3)。在觀感上,集破畫和達受的拓繪藝術有相似處(比如,堆疊感),但是,集破畫所描摹的物件,皆沒有積淀豐富的審美歷史文化意蘊,所以嚴格而言,集破畫所表現的對象不屬于本文所談之“物”。集破畫的審美意趣也僅僅圍繞著形式美感(逼真、堆疊感),然而,藝術是“有意味”的形式。

五、結語

中國古代國畫的藝術成就舉世矚目。尤其是在“生生之為美”的主導話語下,結合一套“標配”的國畫表意工具及媒介,放眼望去,各種題材圍繞著它“公轉”,周而復始、無往不復。“以物入畫”作為切入問題的“契機”和討論問題的“始終”,在總結經驗教訓的基礎上,提供了兩套成功的案例,提示著另一條國畫發展的道路,啟發我們敢于突破固有程式。而作品“意義”的“藝術性”表達,正是檢驗“突破”效果之所在。

注釋:

①【英】AS Horndv霍恩比牛津高階英漢雙解詞典(第7版)[M]北京:商務印書館,2009.04: 1372.

②李澤厚.長江人文館華夏美學[M].武漢:長江文藝m版社,2019.06: 64

③楊詠祁.審美形態通論[M]南京:南京大學出版社,1991.08: 194

④宗白華.美學散步[M]上海:上海人民出版社,1981.05:123

⑤朱良志.中國藝術的生命精神[M].合肥:安徽教育出版社,1995.09: 176

⑥朱良志.中國藝術的生命精神[M].合肥:安徽教育出版社,1995.09: 175

⑦于民主編.中國美學史資料選編[M]上海:復旦大學出版社,2008.01:143

⑧支宇.具身觀看與自由知覺——數字時代視覺認知的“具身性轉向”[J].中外文化與文論,2020 (2):332.

⑨支宇.東方的目光:中國藝術作為“具身觀看”——比較藝術學視野中的邁克爾·蘇立文[J].藝術當代,2018 (4): 48

⑩王伯敏中國繪畫通史(上)[M]北京:生活·讀書·新知三聯書店,2018.06:226.

⑾肖占鵬,隋唐五代文藝理論匯編評注(下)修訂版[M].天津:南開大學出版社,2015.09:1584.

⑿逸凡點校.唐宋八大家全集(第8卷)蘇軾1[M],廣州:新世紀出版社,1997.10: 407

⒀李溪著.清物十志:文人之物的意義世界[M].北京:北京大學出版社,2022.07:183.

⒁周積寅.中國畫論輯要[M].江蘇鳳凰美術出版社,2019.08:208.

⒂楊世文,張勁松.南軒先生語類[M].成都:巴蜀書社,2020.12: 14.

⒃葉朗主編.觀·物:哲學與藝術中的視覺問題[M].北京:北京大學出版社,2019.10: 113.

⑥李溪.清物十志:文人之物的意義世界[M].北京:北京大學出版社,2022.07:46

⒅曾棗莊選注.三蘇文藝理論作品選注[M].成都:巴蜀書社,2017.10: 438

⒆朱良志.論倪瓚繪畫的“絕對空間”[J].北京大學學報(哲學社會科學版),2017 (3): 61

⒇趙憲章.語圖互仿的順勢與逆勢:文學與圖像關系新論[J].中國社會科學,2011 (3): 170

(21)【春秋】老子,黃樸民注.道德經[M]西安:陜西人民出版社,1996: 43

(22)李溪.清物十志:文人之物的意義世界[M].北京:北京大學出版社,2022.07:202.

(23)王屹峰.古磚花供:全形拓藝術及其與六舟之關聯[J].中國國家博物館館刊,2015,(3):112

(24)孫紹振.文學創作論[M].福州:海峽文藝出版社,2004.09: 218.