基于文獻計量學可視化分析釀酒葡萄成熟度研究現狀

葛 謙,姜文廣,周新明,阮仕立,閆 玥,陳 翔,李彩虹,崔 萍,趙丹青,張 靜,張振文,李記明*

(1.煙臺張裕集團有限公司,山東煙臺 264001;2.寧夏農產品質量標準與檢測技術研究所,寧夏銀川 750002;3.西北農林科技大學,陜西楊凌 712100;4.寧夏賀蘭山東麓葡萄酒產業園區管理委員會,寧夏銀川 750002)

釀酒葡萄(Vitis vinifera ssp.vinifera)是世界上最有價值的園藝作物,越來越多的證據表明,氣候變暖的趨勢在最近幾十年里提前了釀酒葡萄的采收日期[1]。收獲日期與葡萄成熟的時間密切相關,對生長季節的氣候高度敏感[2]。具體來說,溫度升高會加速葡萄整個發育周期(芽苞、開花、變綠和成熟)的物候變化,降水增加會推遲釀酒葡萄的物候變化,通常發生在生長季節溫度升高和干旱的年份[3]。在許多較冷的葡萄酒產區,優質葡萄酒通常與早期收獲日期有關,在溫暖的夏季,早季降水高于平均水平,晚季干旱也很受青睞[4]。除了收獲日期的變化趨勢,葡萄酒的評級和其他葡萄酒質量指標也發生了明顯的變化[5]。學者們由早期糖、酸、感官評價等指標,慢慢開始關注酚類物質、香氣物質等更為復雜的評價指標[6]。

隨著研究文獻產量的爆炸性增長,文獻計量學越來越受歡迎,成為快速獲得知識結構的一種新方法[7]。文獻計量學被普里查德定義為“將數學和統計方法應用于書籍和其他傳播媒介”,霍金斯定義為“對大量文獻的書目特征進行定量分析”,它能夠在文獻計量分析中加入時間和空間維度,給知識發展和學術記錄帶來新的見解[8]。為了全面了解掌握葡萄成熟度指標判定、最佳采收期與葡萄及葡萄酒質量品質的關系,本文通過文獻計量學系統分析了有關葡萄成熟度、采收期、質量品質研究領域國內外相關文獻,以全面掌握該領域學科動態與應用現狀,明晰該領域學科熱點及存在問題,為指導釀酒葡萄適時采收在產業中的應用提供理論依據。

1 數據來源與研究工具

1.1 數據來源

為全面掌握國內外非釀酒酵母研究領域進展情況,本研究的數據選自Web of Science(WOS)核心合集和中國知網(CNKI)數據庫。登錄WOS 官網,進入檢索界面,選擇數據庫為WOS 核心合集,時間跨度為所有年份(1990—2022),參數選擇為Top N=50 進行檢索。外文文獻以“grape ripening period” or “grape harvest time” or “grape ripeness”為主題,共搜索了1791 篇文獻。中文文獻以“葡萄成熟度”或“葡萄成熟期”或“葡萄采收期”或“葡萄收獲期”為主題,提取了476 篇學術期刊論文和286 篇學位論文,共計762 篇。將檢索記錄以“全記錄與引用的參考文獻”檢索結果保存成.txt格式文件。

1.2 研究工具

CiteSpace能夠對文獻進行可視化分析,快速鎖定某一學科中最為關鍵、核心的信息,研究其發展歷程,呈現學科的研究熱點、前沿及發展趨勢。本文借助CiteSpace 5.7 R2 軟件pathfinder、Pruning-Slicednetworks 剪裁方式,運用關鍵詞共現、作者、機構、突變率檢測等可視化功能,以知識圖譜的形式直觀展現國內外有關葡萄成熟度采收學科領域的研究現狀、熱點及主題,把握學科發展前沿。

2 結果與分析

2.1 發文量

通過年度發文量可以看出葡萄成熟收獲相關研究領域論文數量與時間變化關系,進而了解該領域的發展速度和研究現狀,從而梳理過去預測來發展走勢[9]。1990 年到2022 年(6 月)的30 年間,從收集到的數據看,葡萄成熟收獲相關研究無論國內還是國外基本上都呈上升式分布,總體來說發文量每年度都有所增高(圖1)。國外從2004 年至今的研究成果產出量呈現爆發式增長,從2004 年的31 篇到2021 年的159 篇,期間的逐年發文量增長相對均勻。2010年到2021年這12年逐年發文量增長速度較快,并于2021年達到發文量高峰,達159篇,12年共發表1294 篇,年均發文量約為108 篇,占總發文量的72.25 %,這表明國外對于該領域的研究在2010—2022 年間為一個研究熱潮(圖1 A)。國內對于該領域的研究雖然整體呈現上升趨勢,但增長并不均勻。國內從2013 年至今的研究成果產出量對比前些年間增長速度較快,且這些年間的發文量基本持平,基本保持在60 篇左右。2013 年至2021年這9 年共發表488 篇,占總發文量的64 %,這表明國內對于該領域的研究在2013—2022 年間為一個研究熱潮(圖1 B)。

2.2 葡萄成熟度相關文獻國家(地區)

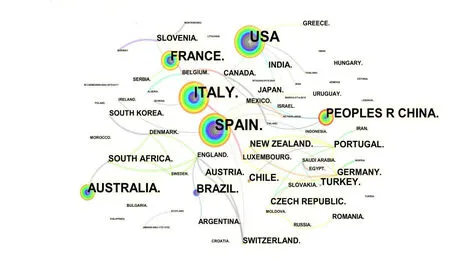

在統計范圍內,圖2 顯示了葡萄成熟度相關文獻國家(地區)/機構頻次排名前十的國家分別是西班牙125、意大利97、美國93、澳大利亞69、法國62、中國45、巴西28、葡萄牙20、德國20、智利18(次),占總篇數70.6 %;中心度前五的國家分別為美國0.75、意大利0.23、法國0.19、西班牙0.15、澳大利亞0.13;最早引用的主要國家分別為土耳其1990、美國1992、德國1997、蘇格蘭1997、埃塞俄比亞1997。國家(地區)在CiteSpace 中得到節點數和連線數均為87,說明各國家對于該領域的研究合作較多,形成了緊密的跨國際研究網絡。

圖2 國家/地區共現圖

2.3 期刊發文量

期刊發文量是衡量學術研究活躍程度以及學術成果數量的重要指標。對該領域各個期刊上發表論文成果分布的調查,可以了解該領域各期刊隊伍的構成及基本情況,從而揭示其在葡萄成熟期收獲的科研實力[10]。表1 顯示了WOS 數據庫核心合集所檢索的1791 篇外文文獻和知網上的762 篇中文文獻匯總信息。由表1 可知,有關葡萄成熟度文章,國際期刊方面主要集中在《Acta Horticulturae》《American Journal of Enology and Viticulture》《Australian Journal of Grape and Wine Research》《Journal of Agricultural and Food Chemistry》,發文量共計373篇,占總文獻發文量的20.82%。我國學者在葡萄成熟期收獲領域的研究成果在知網上發表論文共762 篇,《果樹學報》和《食品科學》在該領域的文獻最多。因此,上述期刊在葡萄成熟期收獲領域具有一定的權威性和影響力。

2.4 相關機構研究

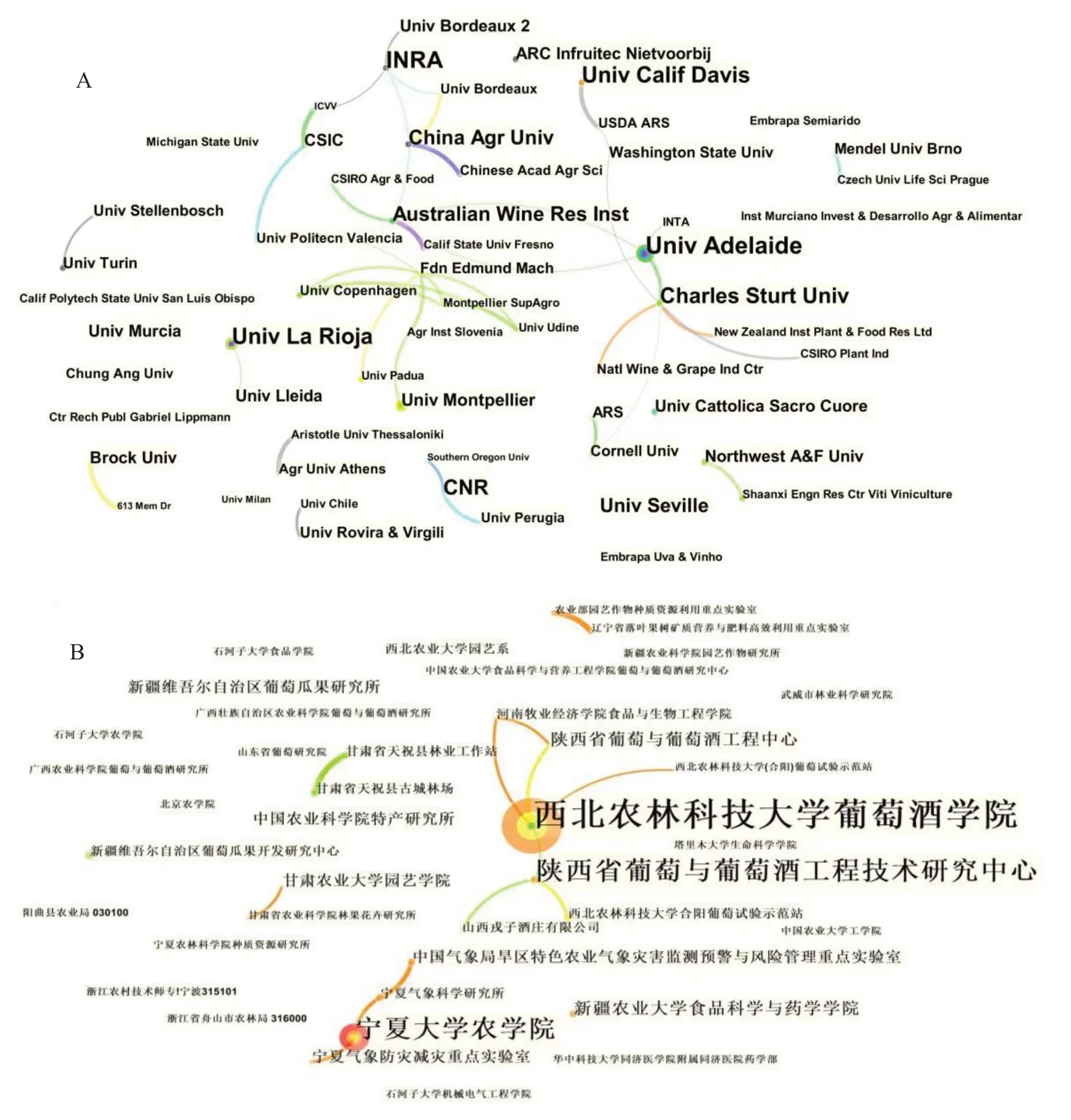

研究機構及合作關系的分析有助于了解相關機構在葡萄成熟收獲領域的研究能力和影響度[11]。研究將樣本文獻進行規范化處理后導入軟件中,對所選擇的數據庫進行分析。各時間段保持前50 位研究機構(TopN=50),分析項目被選定為“機構”,繪制對應研究機構共現圖譜,圖3 A 為外文發文機構共現圖譜。每個節點表示一個研究機構,節點的大小是對應機構發布論文量多少的表現形式(發文量越多,節點越大),節點與節點之間的線條關系反映了不同研究機構的協作關系。國外研究機構中,顯示N=476(網絡節點數為476 個),E=358(連線數為358 條),Density=0.0032(網絡密度為0.0032)。從研究機構發表論文的數量來看,其中的一些機構已成為該研究領域的中堅力量。根據節點大小可看出發文量最多的節點為Univ Adelaide,其次是INRA、Univ Calif Davis、Univ La Rioja、Charles Sturt Univ等,這些機構已成為國外葡萄成熟收獲研究的核心力量。總體來講,現有研究機構之間合作關系較多,形成了緊密的合作網絡。但發文量分布較不均勻,差距較大。

圖3 發文機構共現圖

在國內機構中(圖3 B),將TopN 的N 設置50共得出了56 所機構,18 條連線,機構密度為0.0117。頻次最高機構是西北農林科技大學葡萄酒學院42 次,排名前2 的中心性大于0,沒有中心性大于0.1 的高中心性單位,說明發文量較高的機構有比其他單位稍強的中心性;領域整體內單位之間連接性較弱,且圖中節點及連線顏色橘色、黃色、綠色偏多,尤以橘色最顯眼,說明領域內在2018—2020 年之間無論是發文進展還是單位合作都有較為明顯的上升趨勢,首次發文機構為4 個。西北農林科技大學葡萄酒學院雖然外圈直徑最大,但是外圈顏色為橘色,說明近兩年的發文較少,寧夏大學農學院2016 年開始首次發文即位列發文第三,同時外圈為紅色,說明寧夏大學農學院近年的發展較為迅速,為領域內的后起之秀,未來極有可能持續上升排名。各單位之間除了少數單位之間有連線,其余發文量較少的單位之間聯系較為疏松,應多加強合作。

2.5 作者分析

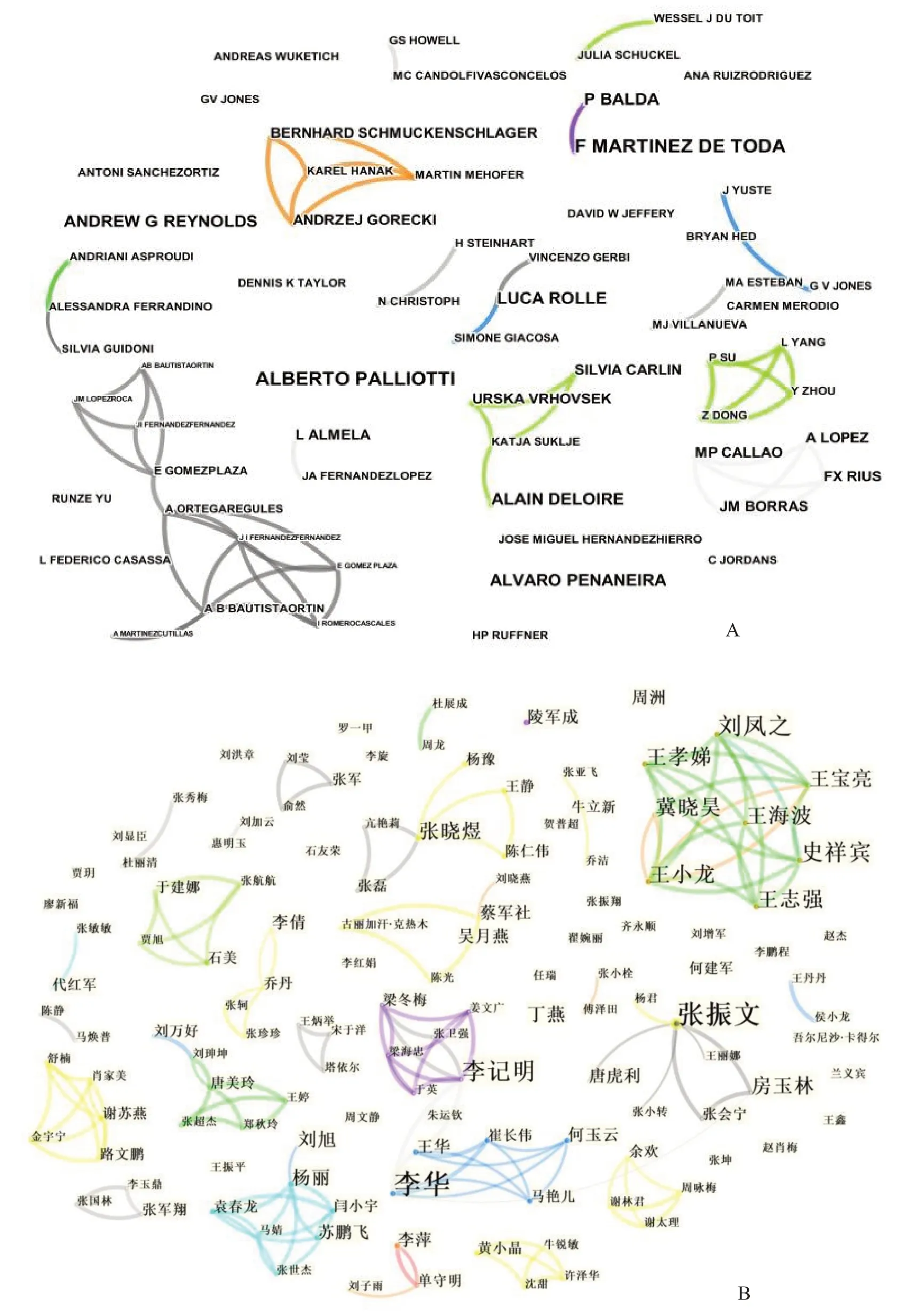

有效分析文獻作者及其合作關系,有助于從整體上掌握釀酒葡萄成熟度研究領域的核心學術群體及高產作者[12]。運行CiteSpace5.8R3 軟件,將樣本文獻進行規范化處理后的數據導入CiteSpace,將CiteSpace 工具中的分析項目選擇為“Author”。國外數據庫分析,時間選擇1990—2022 年,繪制共現圖譜見圖4 A,圖譜中的每個節點表示一個作者,節點間的連線反映不同作者之間的合作關系。運行結果為節點數N=695,連線數E=635,網絡密度Density=0.0026,即在國外葡萄成熟收獲領域研究作者共現知識圖譜中,一共選擇出了695 個作者及635 條作者之間的連線。從圖4 中可以看出,連線與節點數相差不大,表明國外對該領域有重要貢獻的研究者之間合作關系較為緊密,且交流程度相對較高。不難看出,以Bernhard Schmuckenschlager 為首的幾位作者合作較為密切,已經形成了一定規模。與此同時,經軟件運算后統計出發文4 篇及以上的作者有7 個(占總作者人數的1.01 %),發文1篇的作者有583 個。國外在該領域進行研究的作者較多,科研隊伍比較壯大,但是作者的發文層次及研究力度差別較大,大多數研究者的研究成果僅為1~2篇。

圖4 高發文量作者共現圖

國內數據共現圖譜見圖4 B,運行結果為節點數N=645,連線數E=675,網絡密度Density=0.0033,即在國內葡萄成熟收獲領域研究作者共現知識圖譜中,一共選擇出了645 個作者及675 條作者之間的連線。國內學者對于該領域的研究分布較為緊密,合作較多。李華和張振文發文量最高,分別為14 篇和13 篇。除此之外,李記明、劉鳳之、史祥賓發文量達8 篇以上,相對較高。對該領域有研究的學者較多,但無論國內還是國外該領域研究的作者發文層次差別較大,僅有少數的研究者對該領域從多方面進行深入的探討和研究,多數的研究者僅限于對某一方面進行單次研究,沒有進行系統深入的探討和多方面研究,對該領域的投入不夠。

2.6 關鍵詞共現分析

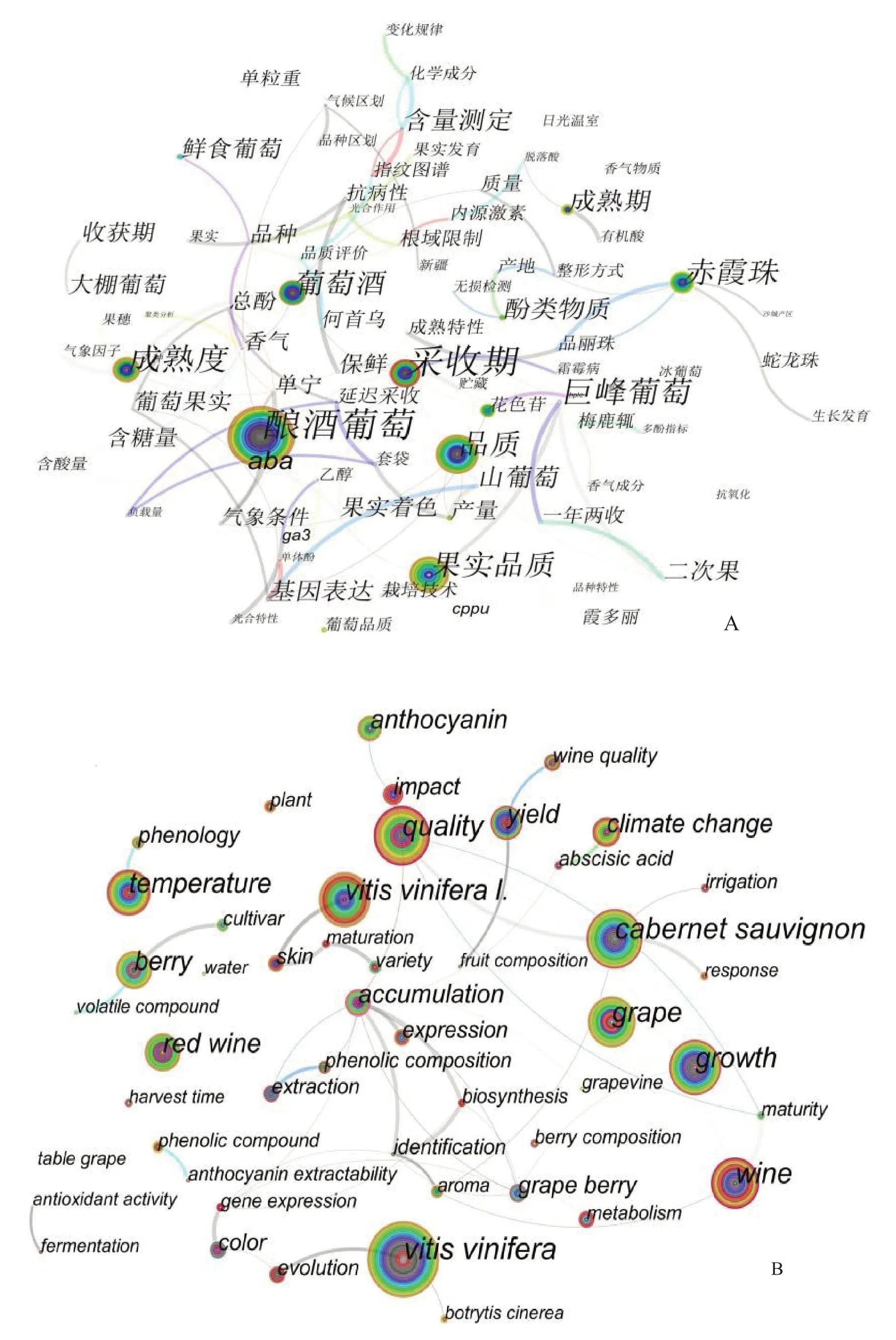

一個學術研究的關鍵詞不止反映了在某個研究領域的焦點,還反映了在該領域的研究熱度和研究方向。關鍵詞共現分析可以較好地反映葡萄成熟期收獲研究的熱點分布,從而總結出這一研究的熱點信息[13]。將所得的樣本標準化數據導入軟件CiteSpace,時間選擇從1990 年開始到2022 年(6月),各個時間段內默認設置保留TopN=50,分析項目選擇“關鍵詞”,繪制1990 年至2022 年國內相關研究的關鍵詞共現圖譜(圖5)。圖的節點大小與關鍵詞的量有關系(關鍵詞出現頻次越多,節點就越大),節點之間的連線情況反映不同關鍵詞之間的共現頻次。由圖5 A 可知,中文文獻中圖譜共有節點N=623 個,連線E=931 條,網絡密度Density=0.0048。共抽到取關鍵詞623 個,關鍵詞累計總頻次達1710 次。頻次大于50 的高頻關鍵詞共計6個,包括“葡萄”“釀酒葡萄”“果實品質”“品質”“成熟度”“采收期”,總頻次達533次。這6個高頻關鍵詞的累積頻次占所有關鍵詞總頻次的31.17%,符合知識圖譜分析所要求的不低于27 %的占比標準。中心度可以反映某個關鍵詞在整個關鍵詞共現網絡中的重要性,也顯示出在一定時期內關于該領域的研究熱點和主題。排除干擾項可以看出,近年來,我國學者對于各品種葡萄不同的收獲期都進行了研究,且主要針對葡萄果實著色度、成熟特性、香氣、含糖量等方面研究葡萄最佳采收期。不同的研究熱點共同促進了葡萄成熟期收獲領域研究的步伐,進而對該領域的發展起到優化提升的作用。

圖5 關鍵詞頻統計與共現分析

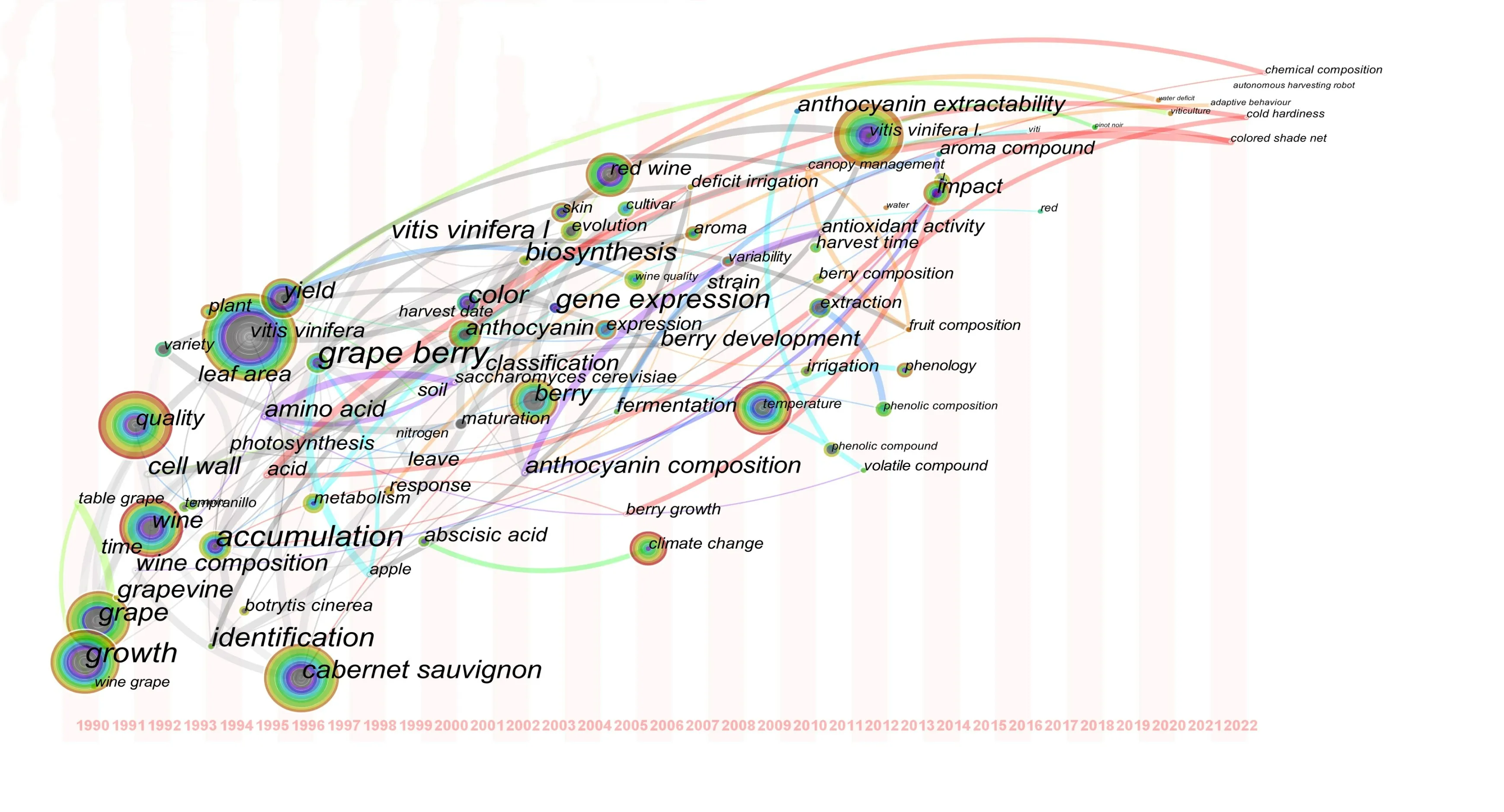

同理,通過Citespace 軟件的“Keyword”功能得到國外相關研究關鍵詞共現圖譜如圖5 B 所示。圖譜共有節點N=504 個,連線E=535 條,網絡密度Density=0.0042。即共抽取關鍵詞608個,關鍵詞累計總頻次達2564 次。該領域出現頻次較高的關鍵詞有vitis vinifera、cabernet sauvignon、quality、grape、growth、temperature、anthocyanin、climate change、accumulation、impact、color。排除干擾項后,除主題詞外赤霞珠葡萄出現的頻次最高,近些年對于赤霞珠葡萄成熟度的研究越來越多。針對赤霞珠葡萄成熟期收獲的判斷,國外學者主要從pH值、含糖量、果皮顏色、光值等多方面進行。

2.7 時區圖分析

時區圖由一系列作為時區的垂直帶構成,主要從時間維度上展現演進的知識圖譜,不僅可以明確地展現文獻的關系,還能清楚地表現出文獻的更新[14]。將樣本研究的標準化數據導入軟件CiteSpace,各時間段保留前50個研究機構(TopN=50),分析項目選擇“關鍵詞”,得到關鍵詞共現圖譜(圖6)。由圖6 可知,在1990—2000 年之間,國外學者判斷葡萄成熟度主要關鍵詞為leaf area、grapevine、variety、abscisic acid、color 等;2000—2022 年,學者判斷葡萄成熟度主要關鍵詞為skin、climate change、colored shade net、anthocyanin、extractability、aroma等。早期研究主要從葡萄葉片面積、葡萄藤、品種、顏色、脫落酸判斷葡萄成熟度,近年來研究更加全面具體,考慮了氣候變化、花色苷、香氣等因素,這可能與研究手段有關。

圖6 Web of Science上1990—2022年文章關鍵詞時區圖

2.8 突顯圖分析

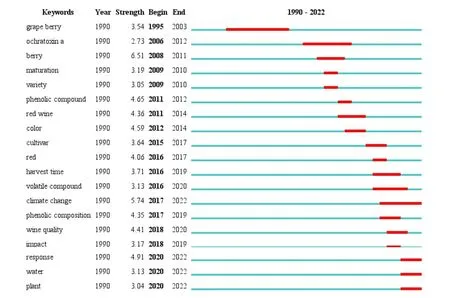

關鍵詞激增指數可以總結出頻次變化比較高的關鍵詞,借此得到葡萄成熟期收獲這一研究領域的前沿內容[11]。將樣本研究的標準化數據導入軟件CiteSpace,各時間段保留前50 個研究機構(TopN=50),繪制出1990 年至2022 年國外相關研究排名前20 的關鍵詞激增圖譜(圖7)。由圖可知,除主題詞外,2006 年最早成為學者關注點的是“ochratoxin A”;2010 年學者的關注熱點為“maturation”與“variety”;2011 年學者的關注熱點為“phenolic compound”與“red wine”;2012 年學者的關注熱點為“color”,通過葡萄的顏色判斷葡萄成熟度;2015 年學者的關注熱點為“cultivar”;2016 年學者的關注熱點為“harvest time”與“volatile compound”;2017 年學者的關注熱點為“climate change”與“phenolic composition”;2018 年學者的關注熱點為“impact”;2020 年學者的關注熱點為“response”與“water”。對關鍵詞綜合概括后得出,目前國外在該研究領域的前沿趨勢是“climate change”和“water”。

圖7 國際圖譜文獻關鍵詞突現排名前20

2.9 高被引文章分析

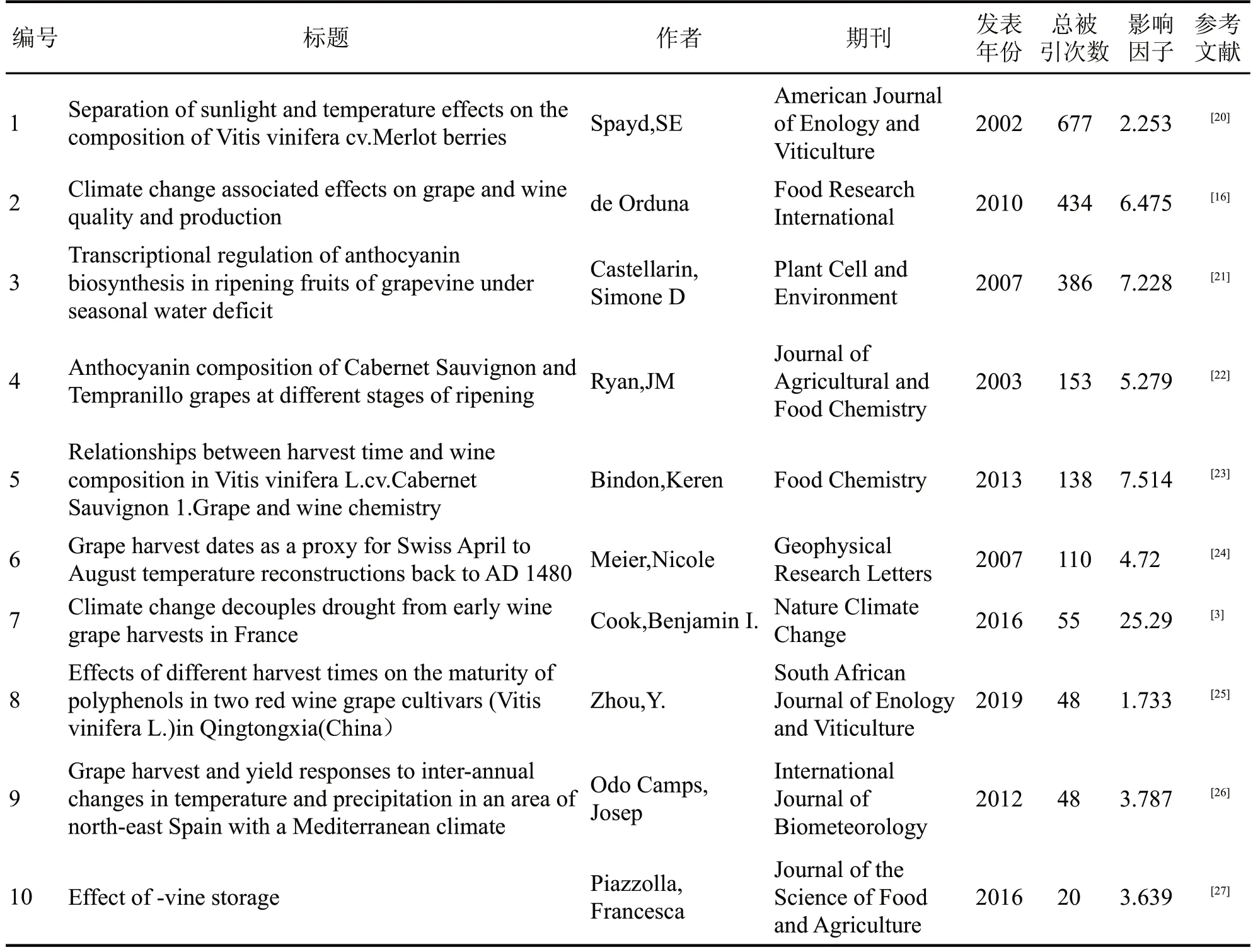

通過對高被引文獻進行分析可以得到葡萄成熟期收獲研究在1990—2022 年這段時期內的研究熱點主題,也可以找出在該領域較為權威和代表性的研究,更具研究價值和意義[10]。通過被引論文可以分析出該領域論文之間研究的緊密型與共性。由表2 可知,在國外的文獻中被引用最多的高被引論文(677次總被引)是Spayd[15]于2002年在《American Journal of Enology and Viticulture》發表的論文。這篇論文研究了光照和溫度對美樂釀酒葡萄果皮花青素和酚類成分的影響,通過2 年試驗發現暴露在陽光下的葡萄果實花色苷濃度與溫度無關,紫外線光屏障不影響葡萄溫度或花色苷濃度;光照增加了山柰酚、楊梅酮、槲皮素-3-葡萄糖苷濃度;光照處理后的葡萄果實總黃酮醇濃度是遮陰處理的10 倍左右;光屏障顯著降低了單株和總黃酮醇濃度,溫度對其影響不大或沒有影響。除此之外,Mira de Ordu?a[16](434 次總被引)綜述了氣候變化對葡萄和葡萄酒質量和生產的影響,表明氣候變化正在對葡萄物候和葡萄成分產生越來越深遠的影響,并最終影響釀制、葡萄酒微生物學和化學,以及感官方面;與氣候變化相關的影響包括采收時間和溫度的提前、導致葡萄酒酒精含量升高的葡萄糖濃度增加、酸度降低以及葡萄香氣化合物的修飾。Castellarin 等[17](386 次總被引)研究了季節性水分虧缺條件下葡萄成熟果實花青素生物合成的轉錄調控機制,表明水分虧缺放大了發育和環境信號通路之間的相互關系,積極促進果實成熟,在這種情況下,花青素生物合成。值得注意的是,Cook 等[3]于2016 年發表在《Nature Climate Change》(影響因子IF2020 為25.29,55 次總被引)的一篇文章,研究了1600—2007 年以來法國和瑞士釀酒葡萄的歷史收獲和氣候數據對葡萄收獲日期的控制,表明早期收獲發生在天氣暖和的時候,但最近幾十年(1981年至2007 年),收獲時間與干旱之間的關系已經被打破。人為溫室氣體導致的升溫可以不通過干旱達到所需的高溫。氣候變化從根本上改變了法國釀酒葡萄早期收成的氣候驅動因素,并可能對葡萄栽培管理和葡萄酒質量產生影響。10 篇高被引文章主要聚焦在光照、溫度、氣候變化、采收時間、降水量對葡萄果實品質的影響,尤其是對酚類物質的影響,這為葡萄果實采收成熟度的判定提供了一定依據。

表2 外文期刊排名前10 的高被引文章

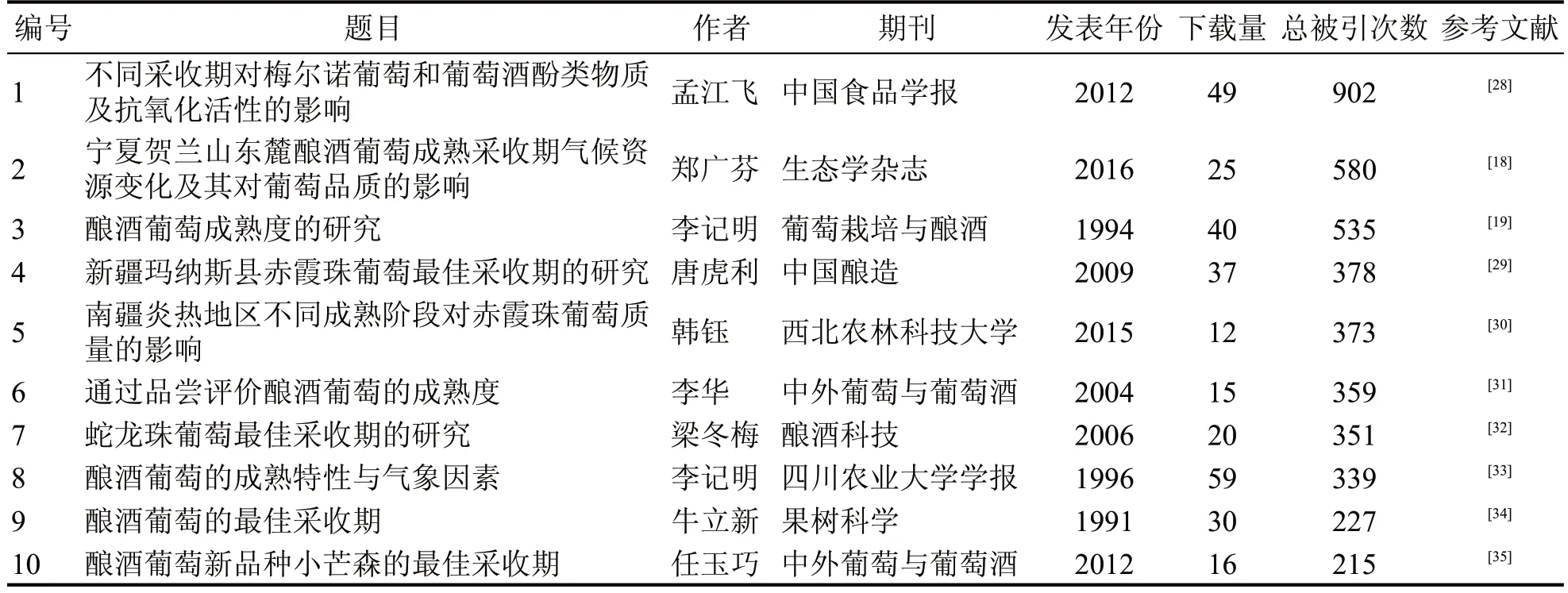

在中文高被引文章中(表3),被引次數最高的是孟江飛(902 次總被引)發表在《中國食品學報》中題為《不同采收期對梅爾諾葡萄和葡萄酒酚類物質及抗氧化活性的影響》,該文通過研究山西省釀酒葡萄主栽品種梅爾諾在不同采收期果實及相應葡萄酒的基本理化成分、酚類物質及其抗氧化能力的變化,發現葡萄中的總酚、總黃酮、總黃烷醇及總花色苷均在9 月30 日采收時含量最高,DPPH 清除力以及銅離子還原力在9 月30 日采收時最強,綜合分析表明梅爾諾葡萄的最佳采收期在10 月6—9日。鄭廣芬等[18](580次總被引)研究了寧夏賀蘭山東麓釀酒葡萄成熟采收期降水、氣溫日較差、水熱系數、日照時數等氣候資源變化的特點及對釀酒葡萄品質的影響,表明賀蘭山東麓釀酒葡萄成熟采收期陰雨寡照日數增多,氣溫日較差減少,水熱配置不佳,可能導致釀酒葡萄糖分減少,含酸量增加,糖酸比下降,丹寧含量降低。李記明和李華[19](535 次總被引)研究了法國蘭和雷司令釀酒葡萄成熟度采收,表明法國蘭最適成熟度指標是含糖量為194.0 g/L、糖酸比為27.2,所釀葡萄酒顏色為寶石紅,果香、酒香濃郁,并能形成良好的骨架,同時得到最高產量;雷司令最適采收成熟度指標是含糖量為199.2 g/L、糖酸比為26.49,所釀葡萄酒具新鮮的果香和酒香,舒愉協調,同時也能得到較高的產量。

表3 中文期刊排名前10 的高被引文章

3 小結

總的來看,我國學者對于葡萄成熟收獲領域的研究主要為不同葡萄品種最宜采收時間的相關研究。前人雖為該領域奠定了良好基礎,但隨著氣候環境的不斷變化,葡萄果實最佳采收期及成熟度判定指標也隨之變化,為葡萄適時采收帶來了新挑戰。