《北山酒經》制曲工藝的科學性與進步性

曹福臣,賀天平

(山西大學科學技術史研究所,山西太原 030006)

“曲定酒香”,酒曲由毛霉菌、曲霉菌、乳酸菌等眾多有益菌種和培養基組成,是釀酒原料發酵與糖化的動力源頭,是決定酒體品質的關鍵因素。我國以曲釀酒的歷史長達數千年,研究中國古代制曲工藝的變遷與發展,《北山酒經》是繞不開的豐碑,作為我國較早詳細論述制曲釀酒的專著,很長一段時間內,《北山酒經》都被視為制曲圭臬。《北山酒經》是我國古代黃酒酒曲制備的扛鼎之作,對現代紹興黃酒酒曲的制備工藝和發酵機理進一步優化有很大的參考價值。目前關于《北山酒經》制曲工藝的研究有制曲工藝的特點和經驗探討[1],制曲工藝環節的簡要評述[2]和制曲流程的文字復原[3]等,但未能系統化、數據化、程序化地呈現《北山酒經》的制曲技藝,缺乏工藝科學性與進步性的全面表征。制曲工藝是我國古代科技與社會文化的融合體,具有技術與人文的雙重屬性,結合文獻考察和現代科技的分析角度可深層次地展示其制曲工藝的多重屬性。因此,本文擬在剖析《北山酒經》酒曲種類和制曲技藝的同時結合生物工程和分析化學等現代技術以全面、系統地總結《北山酒經》制曲工藝的科學性和進步性,以豐富《北山酒經》制曲工藝的釀造文化。

1 《北山酒經》中酒曲的種類和制備工藝

據清代郎廷極所著《勝飲編》記載,宋代是我國歷代王朝中編纂制曲釀酒典籍最多的一個朝代[4]。宋代編纂的制曲釀酒典籍有《北山酒經》《東坡酒經》《續北山酒經》《桂海酒經》《新豐酒法》《曲本草》等,其中影響最大、最能代表宋代制曲技術先進性的典籍就是《北山酒經》。《北山酒經》的作者為宋人朱肱(公元1050—1125 年),字翼中,號大隱翁、無求子,歸安(今浙江湖州)人,深諳醫藥之道,曾潛心二十余年著《南陽活人書》上于朝廷,被拜為醫學博士,后辭官僑居西湖之上,專研醫學,以著書釀酒自娛。朱肱以蘇杭一帶酒坊制曲經驗和自身深厚的醫藥知識為基礎,將菌種接引和草藥入曲等工藝理念植入《北山酒經》的制曲工藝中,形成了我國黃酒酒曲制備的內涵精華,其制曲理論被歷代釀酒名師奉為“內典”,時至今日仍具有現實指導意義。

1.1 《北山酒經》中酒曲的種類及其生產參數

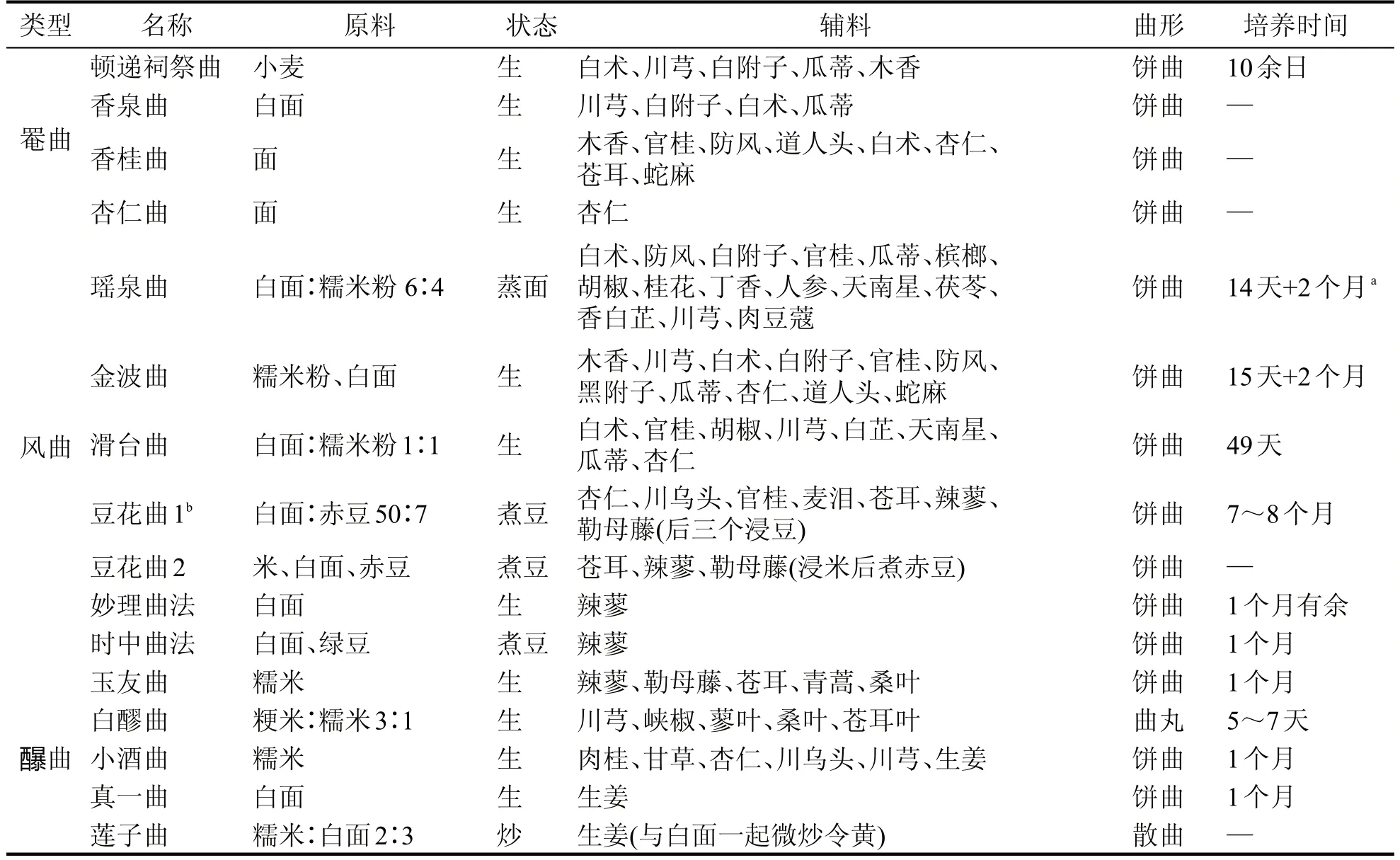

《北山酒經》分為上、中、下三卷,上卷為歷代制曲釀酒發展總述,中卷為制曲理論篇,下卷為釀酒篇,卷尾另附神仙酒法。《北山酒經》的制曲工藝主要分布在中卷的制曲論和卷尾的神仙酒法中,共計15 種酒曲。中卷載有13 種酒曲的配方和制備方法,分為三大類,分別為罨曲4 種(頓遞祠祭曲、香泉曲、香桂曲、杏仁曲),風曲4 種(瑤泉曲、滑臺曲、豆花曲),?曲5 種(玉友曲、白醪曲、小酒曲、真一曲、蓮子曲);卷尾的神仙酒法有2 種制曲方法,分別為妙理曲法和時中曲法。現將中卷制曲理論篇和卷尾神仙酒法[5]中的所有酒曲統計分析并數據化(如表1 所示),以全面分析《北山酒經》的制曲工藝。

表1 《北山酒經》中各酒曲的生產參數

1.2 《北山酒經》酒曲的制備及其工藝程序

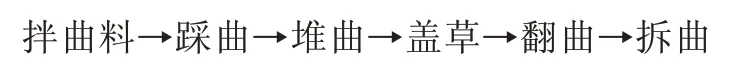

在15 種酒曲中,罨曲和風曲兩大類酒曲使用范圍最為廣泛,且二者的制作工藝程序較為相似。罨曲和風曲除了制曲設備和所用術語因時代不同與現代大曲有所差別外,其基本工藝程序如出一轍[6]。罨曲和風曲兩類酒曲相比其他酒曲耗糧量大、出酒率低,但所產酒質較好,往往用來釀制質量高、定位高的優質酒,研究其工藝機理對于現代大曲類酒曲的制備有極高的參考價值。現以頓遞祠祭曲的制備方法(其工藝流程圖如圖1 所示)為例,對罨曲和風曲兩類酒曲的基本工藝流程進行剖析。頓遞祠祭曲的制備步驟如下:(1)拌曲料:將如表1 所示的曲料按順序和比例加水攪拌,干濕均勻,不可貪水,要“握得緊,撲得散”;(2)踩曲(曲坯定型):用布包裹放入模具,踩踏使曲坯定型;(3)堆曲:曲坯成型后,將其置于無風凈室中,以木板隔絕地氣,木板上覆一層麥秸,麥秸上加蓋草席,草席上再堆放曲坯,曲坯上再依次疊加麥秸、草席和曲坯;(4)蓋草:曲坯堆放完成后,最上面用干燥的黃蒿壓牢,四周可能透風的地方用麥秸扎牢;(5)翻曲:一日兩次觀察曲坯的發酵狀況,若溫度過高則去掉麥秸,若溫度過低則增添麥秸,十多天后,將曲坯立放,兩兩相對,再次覆蓋好麥秸;(6)拆曲:待立放、側放時間夠了,去除麥秸即為曲成。

圖1 頓遞祠祭曲的制備工藝流程圖

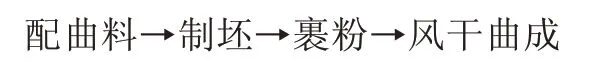

《北山酒經》所載?曲類酒曲類似于現今的小曲,其工藝大抵可以追溯至南北朝時期[6],到了宋代?曲類酒曲的制備工藝已十分成熟。?曲類酒曲的最大工藝特色是利用陳曲進行菌種接種,是一種自然選育過程。總體而言,較罨曲和風曲而言,?曲類酒曲制備流程稍微簡單,現以白醪曲(其工藝流程圖如圖2 所示)的制備工藝流程為例對?曲類酒曲制備工藝流程進行探究。白醪曲具體制備步驟如下:(1)配曲料:將如表1 所示的曲料按比例磨細,混合,加水攪拌,過濾;(2)制坯:將過濾后的汁液與米粉混合捏團,不能太濕,須使曲團緊密不松;(3)裹粉(菌種接引):將陳曲均勻撒在曲團上,將其置于榖樹葉上,上覆稻草,一夜后表面出現白色曲菌,揭去稻草;(4)風干曲成:35 天后裝在籃子里迎風懸掛,晾干即為曲成。

圖2 白醪曲的制備工藝流程圖

2 《北山酒經》制曲工藝的科學性與進步性

近些年來,關于《北山酒經》制曲工藝科學性的討論大多建立在經驗性總結上,論點較少且缺乏系統化、數據化,本文以分析化學、生物工程技術等現代科學實驗手段與古文獻考據手段相結合,可較為全面地將《北山酒經》制曲工藝的科學性解釋達到“知其所以然”的深度。

2.1 原料的選擇和處理

從兩漢時期《禮記·月令》中的曲蘗到南北朝時期《齊民要術》的笨曲與神曲,制曲原料多為小麥,《北山酒經》的制曲主料已發展為小麥、粳米、糯米、豆類等,突破了原料選擇的局限性。在原料狀態處理上,以往制曲原料多為熟料,發展至南北朝時期,《齊民要術》中出現了蒸、炒、生3 種狀態混合的曲料[7],《北山酒經》中原料多系生料(只有蓮子曲以熟大米為原料)。酒曲采用熟料不僅使原料中的營養成分大大流失,而且釀出的酒有熟料的味道,酒的口感及品質會受到影響。這說明《北山酒經》的制曲工藝已意識到酒曲原料狀態對其成酒后的口感影響,使用生料制曲的技藝理念在當代黃酒釀制中仍被沿用。在原料顆粒處理上,自兩漢以降,曲料皆要求磨碎,但粗細要均勻。如果曲料顆粒太粗,則所制曲餅縫隙過大,必要的水分和熱量不易保存,致使曲餅濕度和溫度不利于發酵微生物的培育;如果顆粒太細,則曲餅密實,多余的水分和熱量無法及時散出,酸敗菌等有害菌會大量繁殖[8]。《北山酒經》秉承了對曲料顆粒大小進行處理的理念,但因其曲料多為生料,產生的熱能少且緩和,不會出現燒曲(因一時產生大量的熱無法排放而產生)現象,其曲料可以被進一步加工成粉,減少了無效發酵,極大地節約了生產成本。

2.2 中草藥的添加

中草藥入曲的歷史可以追溯至漢晉時期[9],詳細的配方記載首見于《齊民要術》中的河東神曲“桑葉五分,蒼耳一分,艾一分,茱萸一分——若無茱萸,野蓼亦得用”[7]。《齊民要術》所載酒曲僅有河東神曲添加中草藥,中草藥數目為4 種且具有可替代性,藥性專一性不強。《北山酒經》的作者朱肱身為醫學博士,深諳醫藥之道,曾著有《南陽活人書》《內外景圖》等著名醫書,對酒曲中所添中草藥的藥理和藥性有更加深入的認知。《北山酒經》中15 種酒曲全部有中草藥添加,中草藥數目多達36 種(詳見表1)。現代學者研究表明,有些中草藥含有多種維生素、氨基酸和芳香物質,能促進酵母和曲霉產生生長素;有的則對酵母有益,對曲霉有害;有的對二者均有害[1]。目前,在尚未明晰探究一些中草藥與酒曲相互作用的機理和效用時,基于成本和酒曲質量原因,一些黃酒廠商在酒曲制備時對中草藥的態度為少用或不用為佳。《北山酒經》的15 種酒曲及其制備工藝流傳至今,未見其害,說明《北山酒經》酒曲的中草藥添加是經得起實踐考驗的,為現代黃酒酒曲的中草藥添加提供了參考。

2.3 酒曲的形態和菌種的接引

漢代時酒曲已由散曲發展為餅曲,餅曲的發酵和糖化能力遠高于散曲,餅曲所調控的溫度和濕度更加有利于根霉、毛霉、酵母菌等多種糖化與發酵菌類的生長[10]。干燥狀態下的餅曲處于一種天然的菌種保存狀態,附著的微生物在干燥環境中可以休眠,不易發生老化和退化,十分有利于酒曲的保存和傳代[11]。《北山酒經》中的酒曲在沿用餅曲的基礎上又發展出了現代酒曲采用較多的丸形曲,使酒曲在釀制中有了更大的相對接觸面積。《北山酒經》制曲工藝較以往制曲工藝的一個重要進步性體現在菌種的接引。例如,玉友曲、白醪曲均要“以舊曲末逐個為衣”,這種將陳曲末涂抹新曲表層的方法,實質就是將陳曲中的優良菌種接引到新曲中,起到優良菌種代代相傳的作用。現代制曲理論認為新曲經過干燥儲存成為陳曲后,其內部的產酸細菌多衰老或死亡,能起到純化有益菌種的作用,所以我國一些優良小曲的制備至今仍然沿用這種培育方法。

2.4 制曲時間和用水管控

兩漢時期《禮記·月令》中的“曲蘗必時”說明古人已開始注意制曲時間的選擇。首次對制曲時間有詳細論述的是《齊民要術》,但其存在一定的局限性。《齊民要術》的制曲工藝整齊劃一地將酒曲的各個培育環節定為七日一個時限,大概率是出自對數字“七”的文化崇信[12],而《北山酒經》的制曲工藝則根據原料和菌種培育方式的不同經驗性地總結出了不同酒曲各個工藝環節的生產時限,科學性更強。《齊民要術》的制曲時間多選在七月(且上旬日居多),從空氣微生物學觀點看,高溫高濕的七月上中旬,對空氣微生物的組成有嚴格的選擇性,具豐富蛋白酶的芽孢桿菌和糖化力較高的某些霉菌孢子能夠被保留下來[13],是制曲發酵的良好時節。《北山酒經》繼承了高溫時節制曲這一理念,但根據發酵方式和儲存條件做了調整,例如香泉曲選擇制曲時間是“夏月造易蛀,唯八月造”。在用水方管控面,《北山酒經》制曲工藝對加水的總體要求和具體加水量都有細致的論述,這些是以往制曲工藝所不曾涉及的。《北山酒經》制曲加水量的總體要求為使酒曲“握得聚,撲得散”。具體加水量的論述,以泉香曲為例為“白面一百斤,分作三分,……,每一分用井水八升”[5],按現代數學關系來計算為100 斤面加24 升水,即64 kg 面加水24 kg,原料加水量為37.5%,與現代酒曲制備的加水量幾乎相同。

除上述方面外,《北山酒經》以曲坯的顏色和狀態來判斷酒曲的發酵狀況“傷熱則心紅,傷冷則體重”,以及其用曲建議“用曲四時不同。寒即多用,溫即減之”等理論的成熟性更是相較于以往制曲工藝具有明顯的科學性,可以作為宋元時期是中國制曲釀酒工藝水平巔峰期說法的有力論證。

2.5 《北山酒經》制曲工藝科學性與進步性形成的成因分析

《北山酒經》制曲工藝是凝聚中華先民經驗和智慧,貫穿中華匠心文脈的技藝體系,發展深深受制于自身的人文意義和社會功用,其催生因素也是多方面的。我國制曲釀酒的歷史悠久,最早可追溯至距今9000年的新石器時代[14],后又歷經多個朝代幾千年的發展形成了制曲工藝的寶貴經驗,如前文《齊民要術》所論述的制曲理論可謂《北山酒經》制曲工藝發展之濫觴,不可否認《北山酒經》制曲工藝對以往制曲工藝皆有繼承與發展。《北山酒經》成書年代處于宋代,宋代的農業技術水平處于我國農耕時代的巔峰水平[15],先進的農業生產技術提供了充足的糧食來源,為《北山酒經》的制曲原料來源提供了充足的物質保證。我國古代政府多采用酒禁政策,而宋代政府基于財政收入和對遼、金的戰爭負擔,出臺了一系列促進釀酒制曲的政策[16],為《北山酒經》制曲工藝的形成提供了社會層面的支持因素。除此以外,酒在古代社會中也逐漸出現了非飲用的社會作用,如烹飪、醫療、美容等都成為了《北山酒經》制曲工藝形成的隱形催生因素。當然,《北山酒經》制曲工藝科學性與進步性的催因分析遠遠不僅限于此,隨著研究進展和方式的豐富會產生新視角的影響因素。例如,日本的清酒在釀造中忌諱氨基酸的存在,盡力避除,所以日本對《北山酒經》之類釀酒典籍所釀黃酒頗為不解,日本酒文化中認為飲酒是非營養享受[17],味覺刺激才是其追求的極致。《北山酒經》制曲工藝正是基于我國先民特有的文化認知而形成,說明不同的社會認知衍生出不同的制曲釀酒技藝,進而誕生出不同的酒文化。在《北山酒經》制曲工藝的成因分析中,更應注重制曲工藝背后社會文化分異的深邃性。

3 結語

《北山酒經》制曲工藝不僅反映了宋代制曲工藝特點,更折射出了當時制曲工藝所處的社會環境,其工藝的深層次價值有待進一步挖掘。從工藝角度來看,《北山酒經》制曲工藝是對以往制曲工藝的繼承與發展,其酒曲種類多樣,制備工藝先進。透過《北山酒經》制曲工藝的數據化和流程圖式化的考證可以得出,《北山酒經》制曲工藝在原料的選擇和處理、中草藥添加、酒曲的形態、菌種的接引以及制曲時間和用水管控等方面有明顯的科學性和進步性。同時,《北山酒經》制曲工藝不是一項高度保守的孤立技術,而是與多種社會因素相互黏連構建而成,正是這種特殊的構建模式才能使制曲內典《北山酒經》在中國制曲歷史上舉足輕重。制曲工藝的科學性與進步性分析,使《北山酒經》制曲工藝的研究達到了“立體化”模式,使其工藝價值和文化屬性進一步被重塑。