關系抑或規則:政府購買社會服務的組合管理路徑

摘要:新公共管理運動以來,政府購買成為社會服務供給的主要方式,如何對合同開展有效管理也成為前沿議題。社會服務的復雜屬性,使單一市場原則管理手段陷入困境。在新制度經濟學視角下,發現政府購買社會服務的管理中存在著“正式規則”與“非正式關系”張力,形成包括指標控制、信任關系和權力介入在內的多維管理手段,并通過疊加組合形成不同管理路徑。為探究不同管理路徑如何影響合同結果,選取全國42個政府購買社會服務案例,運用QCA方法,分析出“指標引導型”“自主優化型”“技術官僚型”和“科層庇護型”四條管理路徑。前兩條管理路徑的合同結果較為理想,而后兩條則不理想。對此,從轉變管理理念、明確指標定位、強化信任作用和約束權力干預方面提出對策建議。

關鍵詞:政府購買服務;社會服務;管理路徑;信任;定性比較研究法(QCA)

一、研究緣起

20世紀70年代,隨著新公共管理運動的流行,政府通過與企業、社會組織等非政府主體簽訂合同,將服務的生產職能外包,以購買的形式提供服務逐漸成為政府供給服務的主要方式。新公共管理倡導者們認為,由于市場機制的引入,將有利于服務質量提升和服務成本下降[1]。然而合同并非“靈丹妙藥”,合同也會失靈[2]。對此,重要的是讓政府成為“精明買主”,對合同開展有效管理,而非“一買了之”。

已有研究中,關于政府購買服務應如何管理主要存在三種觀點:一是基于“競爭—效率”邏輯,認為通過引入市場競爭,能夠自動產生價格機制,促使服務方降低服務價格并提升服務質量[3]。因而競爭被認為可以替代管控,一旦委托方發現代理方在提供服務時表現不佳或效率低下,那么市場中還有諸多可替代的選擇[4]。對于政府來說,管理的重點就在于提升市場競爭力和創建公平的競標環境,即“競爭處方”[5]。二是基于行為控制邏輯,認為由于機會主義行為的存在,政府需要對履約行為進行嚴格的監督[6],以確保行為符合合同條款[7]。行為管控可進一步區分為在合同過程中嚴格監督和設置利益共享機制并在合同結束后對結果進行控制兩類[8]。三是基于價值一致邏輯,認為服務方并不是純粹經濟理性和自私自利的,而是與政府有著共同公共價值的主體,即是“管家”而非“代理人”[9]。政府與服務方之間是相互依賴和相互信任的,政府應在管理中給予服務方更多獨立性和自主權,并尊重其專業性[10]。

從上述研究看,雖然一些學者已就政府購買服務的管理進行了相關研究,但也存在以下三點不足。一是傾向將政府購買服務作為一個整體,缺少對于服務內容的細分研究,尤其是對于現實中大量存在的社會服務的專門性研究。實際上,不同類型服務在管理上存在較大差別。二是大多從單一管理邏輯出發,并將不同管理邏輯對立起來,導致在面對現實社會復雜性上的解釋力不足。事實上,不同管理邏輯之優劣并非是絕對的,每一種管理邏輯都存在各自的優劣,關鍵是如何與具體問題適應和匹配。三是大多從西方理論和西方實踐出發,缺少中國式研究。我們認為,政府購買服務及其管理是嵌入在某一國家特有的政治體制和行政體系之中的,因而不可避免地會在普遍科學性和特殊政治性之間形成張力,從而構成復雜的和差異化的組合管理路徑。

面向中國實踐,政府購買服務自20世紀90年代初在深圳、上海等地發軔以來,逐漸成為我國社會服務供給的主要形式。經過近三十年政策實踐,我國許多地方通過政府購買,實現了社會服務供給快速擴面,并在一定程度上促進了政府職能轉型和社會組織培育。但不可否認,部分實踐中也存在目標被置換、公共財政損失和雙向“鎖定”(lock-in)等問題。那么,何以有些地方能夠通過政府購買社會服務取得較好合同結果,而有些地方卻沒有,甚至出現合同失敗?地方政府在購買社會服務中的管理差異如何影響到合同結果?應當如何構建并完善政府購買社會服務管理體系?

習近平總書記指出,要“推動社會保障事業高質量發展”。2022年我國頒布了《關于做好政府購買服務改革重點工作的通知》,明確要求將養老、托育、助殘、矯正、未成年人關愛等涉及民生保障的服務作為政府購買服務改革的重點內容,規范政府購買社會服務管理,提升服務供給質量和效率。社會服務作為社會保障重要組成部分,如何開展有效管理,提升服務品質和人民群眾的實際獲得感,從而實現社會保障和社會服務的高質量發展,已成為學術研究和政策實踐共同關注的前沿議題。

二、分析框架:政府購買社會服務的多維管理手段

(一)社會服務的復雜屬性

“社會服務”(social sercive)概念最初由蒂特馬斯(R. Titmuss)于1951年提出,他認為在英國社會保障制度中,社會服務不同于現金福利,它直接向個人提供勞務性服務。英國的社會服務在初期主要為弱勢群體提供“個性化”服務,因而也被稱為“個人社會服務”(personal social service)或“人類服務”(human service)。而在北歐,社會服務通常表述為“社會照顧服務”(social care service)。我國通常將社會服務歸屬民生保障類的“人本服務”[11],在服務對象上不僅面向弱勢群體,同時包括全體社會成員。在目標上回應公眾需求、以公益性為主要特征、以公共資源為主要支撐、以公共管理為主要手段[12]。在內容上包括養老、救助、災害救援、醫療健康、文體和就業等[13]。

布朗(T.L. Brown)指出,政府在實踐中常常購買大量“復雜產品”(complex products),其特征是服務具有較高的不確定性、存在較高的資產專用性和服務合同的不完全性[14]。其中,社會服務被認為是一種典型復雜產品。首先,社會服務直接面對個人,具有較高程度個體主觀性和差異性,個人對于服務質量感知和效果評價都不相同,難以對服務質量和效果進行統一量化,因而缺少統一的績效評估指標。對于什么是“好的服務”,如何實現以及服務的價格如何制定都相對不確定。其次,社會服務前期投入和后期回報時間較長。例如,居家養老服務需要在服務開展前建設一定數量服務站點,招聘并培訓足夠的護理員,特別是要掌握每一位老人具體服務需求和服務習慣,并建立信任關系,但服務效果卻要很長時間才能體現。這表明服務具有較高的資產專用性,政府和服務方之間會形成高強度鎖定關系。最后,服務過程中可能會出現諸多意外情形,加上服務在內容、過程和價格上的不確定,使合同無法做到完整,而只能形成一個大致框架。因此,“社會服務”也被稱為“軟”服務,區別于垃圾回收、道路清潔以及國防等“硬”服務[15]。

(二)市場化原則管理邏輯的困境

按照新公共管理理論要求,政府在購買服務時需要有足夠的競爭,并簽訂一份盡可能詳盡的合同,以此為依據開展管理。這一管理邏輯的內核是市場化原則,它以新自由主義思想為基礎,要求政府購買服務的交易環境接近理想中自由和完全的市場。政府的作用在于創造并維持一個開放、公平和具有足夠市場競爭力的環境,同時對違反市場原則,如壟斷、違約等行為進行處罰。具體來說,第一,它要求政府在購買服務時能夠擁有足夠數量和質量的服務提供方。第二,簽訂一個完整詳盡的合同,監督合同執行。第三,對合同執行開展績效評估,將評估結果作為合同續簽或解約的依據。

然而,新公共管理基于市場化原則所提出的管理邏輯在面對社會服務時出現了困境,這種困境體現為一種“不匹配性”,即管理的主體、方法、工具和手段與管理對象、目標之間的錯配,引致管理的無效性并帶來新的風險和問題[16]。由于社會服務的復雜性,政府在購買服務時面對的往往是一個缺乏競爭力的市場,也難以在事前對包括服務數量、價格、質量標準在內的合同細節加以明確,而只能制定一個相對寬泛的合同條款。按照新公共管理的理論要求,這會產生較大的“合同缺口”,即合同內容的不完整性(incomplete contract),進而加大機會主義風險。鮑利特(C. Pollitt)指出,這類服務往往本身距離市場較遠,因而使新公共管理的手段變得不太適用[17]。

新制度經濟學認為,任何交易行為都會產生交易成本(transaction cost),而一項成功的政府購買服務,應當產生盡可能少的交易成本[18]。當交易成本概念被引入政府購買社會服務管理中時,市場化管理邏輯在面對社會服務時的困境可以被表述為這樣一種兩難:社會服務復雜產品的性質使得合同風險擴大,而降低風險又需要支出高額交易成本。例如,政府想要擬定一份相對完整的合同,就意味著需要提前進行服務需求、服務價格和過程調查,并將所有條款轉化為可以量化的指標,而后在服務中全程監督評估。但這將導致高昂交易成本,使管理失去可操作性,降低管理收益。另一方面,缺少一份完整的合同也會產生較大的機會主義風險,并使政府對于合同失去控制力,使社會服務供給的公益性目標被合同方追求自身利益的目標所置換,合同雙方出現“鎖定”關系[19]。可以說,社會服務的復雜性在本質上削弱了合同行為中的市場約束力,使市場的競爭機制和自由交易變得昂貴。合同雙方彼此獨立的市場交換關系變得不再純粹,因為“鎖定”的出現增加了相互依賴關系。

(三)政府購買社會服務的多維管理手段

相較于新公共管理理論所強調的理性經濟人假設,新制度經濟學認為,由于“有限理性”的存在,市場主體只能在他理性范圍內做出滿意解,而無法滿足傳統經濟學模型中的最優解[20]。科斯(R. Cose)指出:“由于人們很難對未來做出預測,所以有關商品或服務供給契約期越長,契約實現可能性就越小。”[21]可見,新制度經濟學的研究很大程度上是建立在不完全合同假設基礎上,以探求如何通過有效管理化解合同缺口帶來的機會主義風險,同時又盡可能降低交易成本。例如,哈特(O.Hart)強調通過產權明晰和事后再談判的形式進行管理,而威廉姆森(J. Williamson)則提出對于具有高額交易成本的產品,應當放棄外部合同,而改為縱向一體化的內部生產。

對此,格蘭諾維特(M. Granovetter)認為,威廉姆森的觀點不能說錯但卻過于狹窄。事實上,任何交易行為都是嵌入社會關系之中的,市場交易往往不是一項純粹的經濟行為,其中也包含著社會行為。新公共管理所提出的市場化管理原則,將正式規則作為主要管理手段,這在政府購買社會服務的管理中仍然重要,并不能因為其在面對社會服務時出現高額交易成本的問題而對其全盤否定。相反,這一管理邏輯所出現的困境意味著應當對其進行補充。格蘭諾維特認為,由于交易行為嵌入在社會行為之中,因此,它應當同時受到市場化管理邏輯和社會關系管理邏輯的雙重制約。合同雙方之間除了存在以合同為基礎的正式關系,還存在合同之外的非正式關系。通過非正式關系“潤滑”交易行為,能夠降低交易成本,同時減少機會主義風險。

具體來說,市場化管理邏輯的主要手段是正式規則,在實踐中進一步表現為各類指標控制體系。而社會關系管理邏輯的主要手段為非正式關系,格蘭諾維特指出交易中最主要的非正式關系為信任關系。但從我國實踐來看,地方政府常常通過體制內人員嵌入、資源依賴和合法性授予等方式,對服務方行為進行行政權力干預。這一權力介入行為由于并不屬于政府科層體系,更多體現為權威影響,因而也構成我國非正式關系中的一項重要內容。由此,指標控制、信任關系和權力介入形成了我國政府購買社會服務的多維管理手段。

1.指標控制。正式規則通常由合同及合同附件中具體的指標體系構成,包括服務指標和交易指標。前者規定服務的具體內容、數量和質量等。后者規范雙方交易行為的指標規則,如付款方式、項目投資、服務人員標準等。本質上,指標作為工業化大生產背景下的工具理性產物,是為實現目的而確定的標準、規格和指數,以數字化的形式呈現,它引導行為走向標準化。其原理是將復雜的管理行為進行分解,以獲得對細分后的過程和結果的管理優勢。指標作為管理手段的有效性在于其假設是“實現指標要求就可以實現行為目的”[22]。因此,通過指標體系進行管理意味著一方面需要盡可能建構完善的指標體系,將管理行為和目標數字化,另一方面要強化指標的執行效力,避免指標體系被“束之高閣”。

但指標作為管理手段也存在顯著缺陷,過于強化指標體系也可能會損害合同結果。因為單純依賴指標進行行為控制將導致從“用指標治理”向“被指標治理”的轉變[23],指標也就成為引導行動者如何滿足要求的數字游戲[24]。行動者的行為不再是以服務目標為導向,而轉變為以指標為導向,并產生所謂的“為指標、唯指標”論。對于社會服務而言,將復雜的質的問題簡化為量的問題,將多元的人的問題簡化為技術的操作,以實現清晰化管理,卻導致實踐中的專業、情感和文化維度的喪失[25]。

2.信任關系。合同關系之外的非正式關系中,最主要的是信任關系。“即使是純經濟目的的行動,也需要通過熟識之人才能發揮最大效用。”[26]自20世紀八九十年代,信任成為社會科學研究最前沿的領域[27]。一個系統(經濟的、法律的或政治的)需要信任作輸入的條件。沒有信任,系統就無法在不確定性和有風險的環境中刺激起支持性行動[28]。人類社會的所有交易,都或多或少地包含有信任,即所謂“最小信任”,少了這最基本的信任,一切交易都無法進行[29]。而信任作為管理手段,其優勢在于降低交易成本,增加管理的靈活性和行為自主性,激發創新能力。同時也使被管理者獲得“被信任感”,從而提升忠誠度和使命感。

在政府購買社會服務中,基于信任開展管理會促使政府優先選擇本地熟悉的或具有一定品牌影響力的服務方,以獲得更高的初始信任。同時,在合同運行過程中,會給予服務方較大的自由裁量權,以適應高度復雜和不確定的服務環境與服務要求。而在合同結束后,對于服務方的績效評價相對有限,雙方并不完全依據合同績效決定合同的存續,而是會使雙方產生較大的“黏性”。同樣,基于信任開展管理也具有內在缺陷:一方面,信任會增加“背信棄義”的風險,強化機會主義行為;另一方面,過度信任也會提升組織的封閉性,使政府只信任少部分人而排斥其他不熟悉或新的群體,從而與外界產生隔閡,影響組織創新和服務效果[30]。

3.權力介入。與西方國家不同,我國政府購買社會服務的發展伴隨著社會服務快速擴面的要求,政府通過購買的形式提供諸如養老、救助、托育等服務,彌補政府此前在這些領域中的不足。這并非是一種政府職能縮減,而恰恰體現了政府在社會領域的職能擴張。因而,在政府購買社會服務合同關系之外,還存在權力關系。但與科層制直接權力控制不同,服務方雖然受到權力干預,但并不隸屬政府科層結構,因而權力干預更多體現為“權力影響”或稱“權威”。

相比于指標和信任,權力的優勢在于可以直接通過“命令—服從”進行行為控制,極端情況下,權力能使交易關系演變為縱向一體化的科層關系。已有研究認為,雖然我國政府購買服務實現了從科層制結構向多元化的服務供給網絡結構的轉變,但基層政府在激勵考核、責任落實、績效評估等方面仍然沿襲科層制自上而下、控制命令式的管理模式[31]。同時,我國許多購買服務項目中,官僚組織的運作邏輯是塑造公共服務供給的支配性邏輯[32]。

因而權力作為管理手段的缺點在于可能影響合同外包潛在的經濟與社會價值,抵消合同目標中培育社會組織、提供專業性服務等內容。同時造成服務供給目標置換、基層政府治理目標偏離以及改革出現“翻燒餅”現象[33]。此外,權力在縱向層級上的運行也會產生協調成本,政府需要去進行更多的籌劃、設計和管理運行,這同時也增大了政府的行政風險[34]。

基于新制度經濟學的合同理論,結合中國政府購買社會服務管理的本土化實踐,我們提出包括指標控制、信任關系和權力介入在內的多維管理手段。需要強調,每一種手段都具有內在局限性,因而管理手段與管理結果之間并非單向度關系,而是需要在不同強弱的管理手段之間形成組合關系,構成一條多維的管理路徑。對此,本文將通過實證分析以揭示不同管理手段所構成的管理路徑如何影響合同結果。

三、實證分析:基于全國42個案例的定性比較分析

(一)研究方法與數據構成

QCA(Qualitative Comparative Analysis,QCA)是20世紀80年代由美國社會學家查爾斯·拉金(C. C. Ragin)率先發展出來,作為對案例的集合研究方法[35]。方法論層面,QCA本質上是后實證主義范式,其目的在于突破傳統定量研究中線性邏輯因果論,具有針對定性研究往往基于單案例造成的過于微觀、無法外推等問題的改良作用。因此,QCA實際上是將“基于案例”和“基于變量”結合起來的中觀研究方法。

本文中,由于不同管理手段之間可能存在自相關關系,不符合一般定量研究前提和條件。而政府購買社會服務復雜性使國內缺少精確和完全的案例數據庫,案例收集也難以做到窮盡和大量,只能在中等數量上進行分析,管理手段的模糊性更加劇了精確測量的難度,因此,傳統定量研究方法難以開展。另一方面,僅僅依靠單案例研究又無法獲得更具有普遍性的研究結論。在此條件下,定性比較研究成為一個較為合適的研究方法,并相對能夠對多重管理路徑組態(configuration)和多重因果并發關系進行研究。

案例選擇上,為使案例具有更高程度代表性,本文基于東、中、西部不同省份和不同規模的城市,以及不同社會服務內容,選擇項目開展相對成熟且具有更多研究資料的案例構建案例庫,盡可能使研究案例之間具有更大差異性。結合地方實踐,最終挑選出42個分析案例(見表1)。

文本資料來自政府采購網中相關合同文本、北大法寶中相關政策文件文本、已出版或公開發表的相關研究文獻文本、地方政府網站公布的資金審計文本、政府工作報告和項目評估報告文本,以及權威媒體如人民日報、新華網等發表的相關案例新聞資料文本。對于不同文獻資料中涉及的同一類別數據,以合同文本、政策文件、官方統計資料、學術文獻、新聞資料作為篩選順序,以時間最近作為二次篩選依據。

(二)條件設置與校準

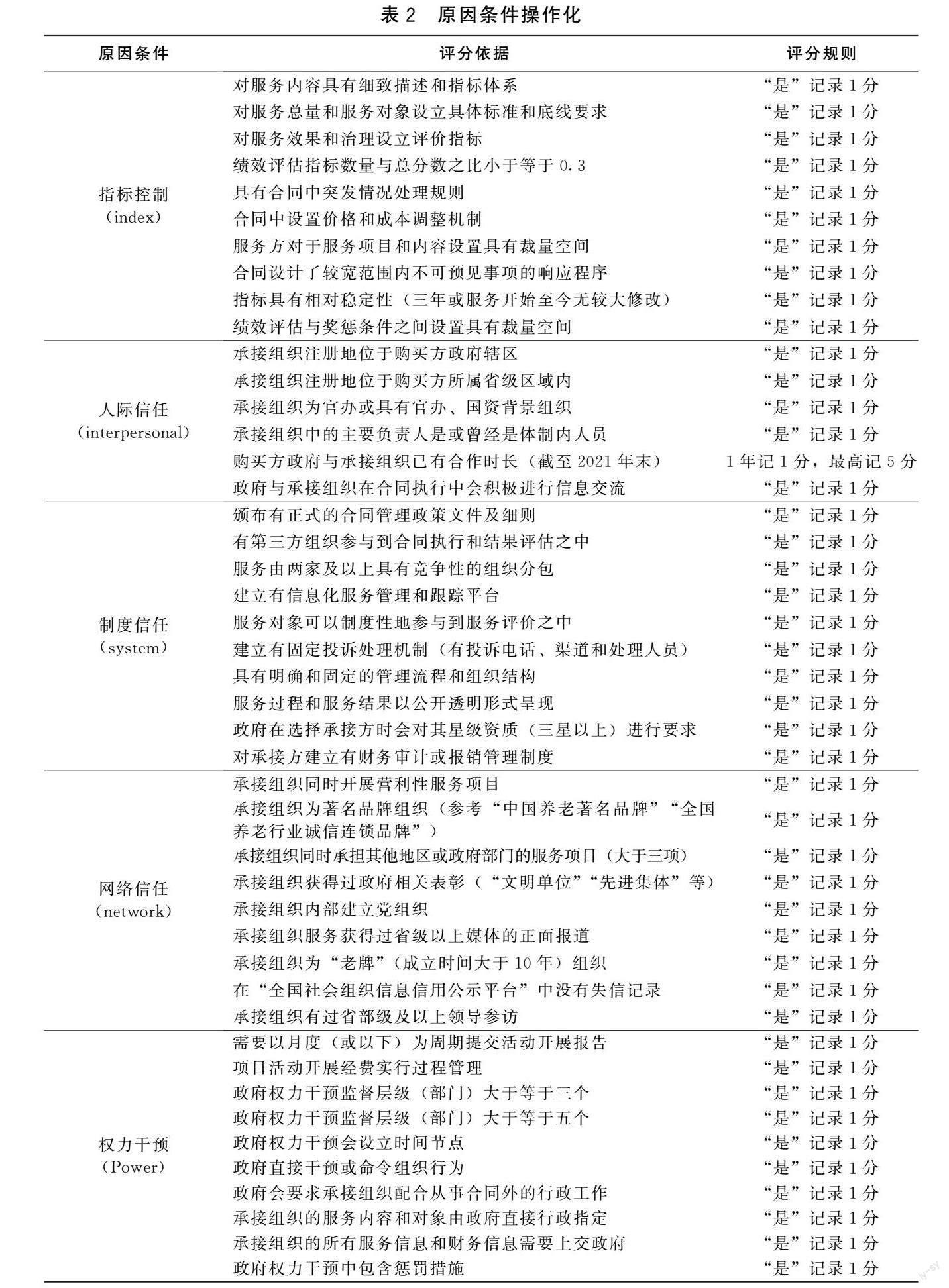

在條件設置上本文共分析出5個原因條件,滿足變量數量和案例數量之間關系的要求①。對原因條件分別進行0-10的賦分,但這不可避免地造成研究可能存在主觀性問題,因而需要后續更進一步的案例追蹤研究作為敏感性檢驗[36]。

1.結果條件。本文將結果條件確定為政府開展合同管理后的合同結果。這里對于結果(outcome)的理解與最終的績效或產出不同,由于每個項目的背景、投入資金和人員素質的差異,統一的績效衡量難免有失偏頗。而本文主要關注的是不同的管理路徑如何影響結果,因而此處的“結果”是指政府在購買社會服務中的管理行為所產生的管理結果,即是否實現了管理的預期目標。對此,借鑒相關研究的操作化方式,結合具體案例解讀,依據案例文本,包括績效評估報告、政府工作報告、公開出版研究成果和權威新聞媒體資料內容,對合同結果進行“正向”和“負向”判斷。達到理想合同結果狀態的賦值“1”,否則賦值“0”。

2.原因條件。按照上述分析,政府購買社會服務管理中包括三種主要手段:指標控制、信任關系和權力介入。由于指標體系和權力介入在實踐中具有較高程度內部一致性,而信任關系卻存在多種不同類型,并在管理上結果存在相對明顯的差異,因此對信任關系按照信任類型進一步區分為人際信任、制度信任和網絡信任。由此構成五個原因條件。

(1)指標控制(index control)。指標控制作為管理路徑主要包括兩項內容,一是指標對于管理目的分解的完整性,二是指標實際執行力。由于社會服務的復雜性,指標在設計中必須具有一定程度的柔性,才能提升可行性,增強指標對于行為的約束力。借鑒哈里斯(A. Harris)等對合同條款研究的操作化[37],本文從指標調整、價格、服務和績效層面進行操作化。

(2)人際信任(interpersonal trust)。威廉姆森將信任的類型區分為人際信任和制度信任。人際信任是指來自私人關系、情感或者互相認同的信任。在人際交往中,雙方對彼此能夠履行托付之義務及責任的一種保障感[38]。不必擔心對方會不按照自己所期望、所托負的內容行事。因而,政府通常會選擇與注冊地在本地的組織合作,也會傾向于和政府之間存在人員互通或官員兼任的組織。此外,合作時長,以及合作中的信息交流頻率也是人際信任的基礎。

(3)制度信任(system trust)。制度信任來自確定制度下,對對方行為的理性計算,認為對方會采取符合其經濟利益最大化的行為,即“計算的信任”(calculative trust)。其中,制度既是信任的基礎,也是信任的對象[39]。實踐中,制度信任來自政府通過多元主體合作溝通的制度構建,了解并確信服務方不會有機會主義行為,如績效評估、獎懲機制、第三方評估、服務對象參與服務管理等制度。其中,合同雙方之間了解程度逐漸加深,目標逐漸一致,信任關系也得到強化[40]。

(4)網絡信任(network trust)。格蘭諾維特在威廉姆森關于信任區分的基礎上,更進一步指出基于人際網絡的信任。這在實踐中表現為“信譽”“品牌”或者“口碑”,它沿著網絡關系進行傳播變化。因而政府會通過承接組織的信譽、品牌以及在政府網絡中過往的行為進行對象篩選。通常連鎖組織、承擔營利性服務的組織,會具有較高的品牌提升動機。

(5)權力介入(power intervention)。權力介入可以具體分為介入的頻率、廣度和深度。權力頻率是指政府在合同執行中干預和控制的密集性和精細度,包括在短時間的多次干預和管理上的細致程度。權力廣度是指權力來源的范圍,即實踐中參與權力管理主體的多寡。權力深度是指權力干預和控制的嚴厲程度。權力深度的不同直接影響到社會組織的行為方式和過程。

根據表2,對單一原因條件進行賦分后加總,得到每個原因條件取值范圍在0-10的值,以此作為QCA分析的基礎。由于社會服務的復雜性,為盡可能提升賦值的客觀性,本文同時邀請一名參與政府購買服務超過十年的樞紐型社會組織負責人與研究者進行背對背案例賦值,而后對賦值結果取均值。接下來需要對賦值結果進行校準,即對每個案例賦予0-1的隸屬分數,并運行fsQCA3.0軟件。根據拉金提出的方法,“完全屬于”的標準為0.95,“完全不屬于”的標準為0.05,分界點為0.5。

(三)分析結果與檢驗

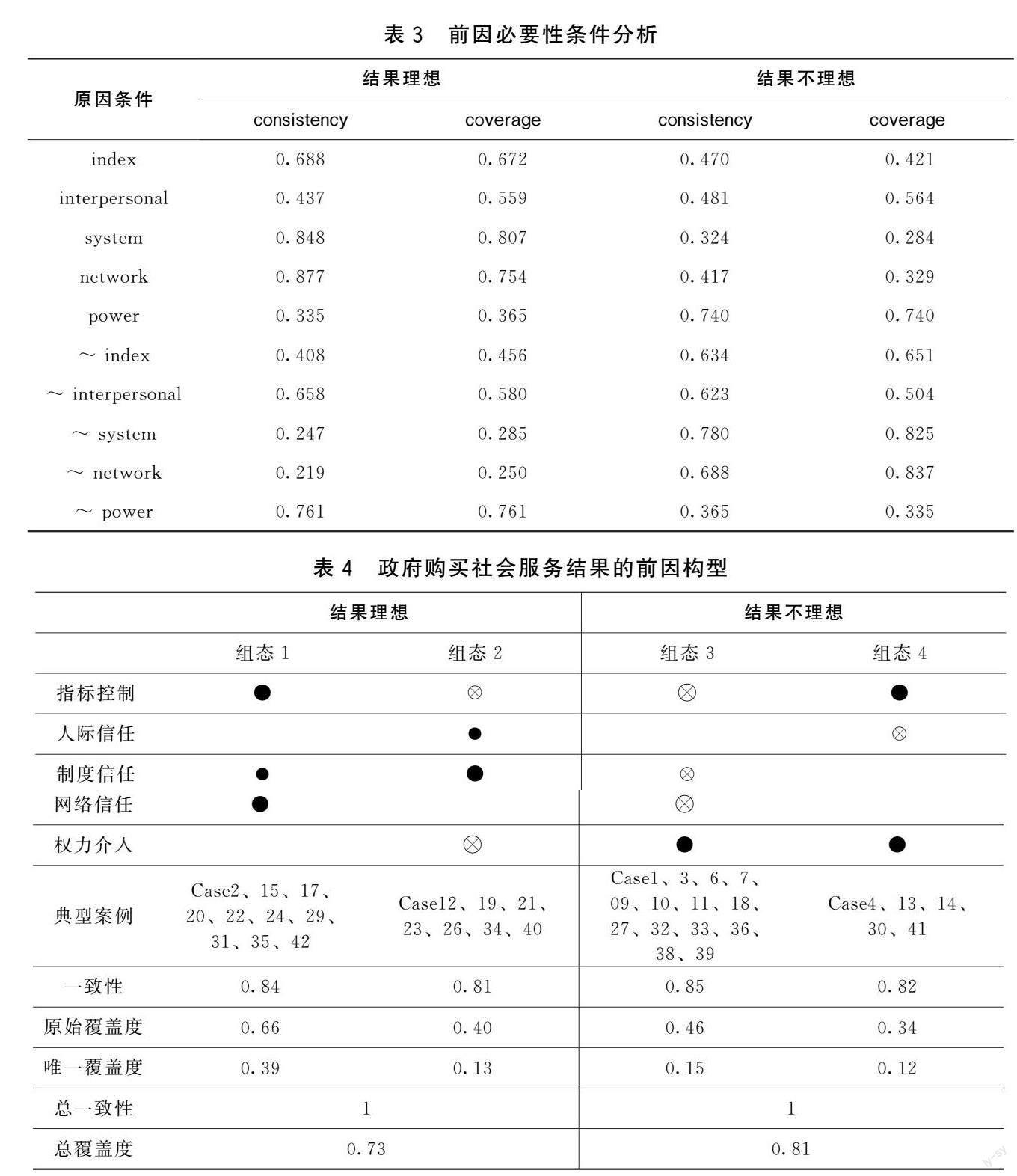

在進行條件組態分析前,有必要對各條件的“必要性(necessity)”進行逐一單獨檢驗,即單一條件是否構成合同結果理想狀態的必要條件。本文采用覆蓋率(coverage)和一致性(consistency)閾值兩個子表來檢驗必要條件是否存在,分別對“正向”和“負向”結果兩種狀態下的單個條件的必要性進行分析。根據表3分析結果,所有條件的一致性水平都低于0.9,即單一變量的決定性作用不顯著。進而說明,影響政府購買社會服務結果的并非“單個”條件,而是多重條件互動而引發的結果。

為了分析不同案例組態,需要構建真值表,即為對應于原始數據表首次合成后的一種組態[41]。在操作上,它對應于校準后的二分數據表,而后按照案例編碼對42個案例進行處理分析。由于許多失敗的案例往往更具有啟發意義,因此,需要同時構建結果為負向(outcome=0)時的真值表。基于真值表進行組態配置的充分性分析,選擇“Standard analysis”將真值表運行“Quine-McCluskey”算法,可得到相應結果的條件路徑組態的復雜解、簡約解以及中間解三種結果②,本文呈現組態分析的簡約解和中間解③,如表4所示。為了形象地報告結果,拉金和費斯采用實心圓代表條件存在(present),空心圓代表條件缺乏(absent),用圓圈的大小區分核心條件和邊緣條件,空白表示條件可有可無。符號表達如下:“●”代表核心條件存在, “●”代表邊緣條件存在,“”代表核心條件缺乏,“”代表邊緣條件缺乏[42]。

四、政府購買社會服務管理的四種組合路徑

QCA研究關于組態的分析結果構成了類型學分析基礎[43]。因此,根據結果條件組態的充分性分析,可以區分出兩種結果理想類型,即路徑1和路徑2,分別將其命名為“指標引導型”和“自主優化型”。以及兩種結果不理想類型,即路徑3和路徑4,分別將其命名為“科層庇護型”和“技術官僚型”。

(一)路徑一:指標引導型(index*system*network)④

這一路徑中案例項目開展較為成熟。核心構成要素分別是指標控制、制度信任和網絡信任。相關案例中政府有著相對完善和成熟的指標控制體系及執行力,制度建設完善,服務方具有一定規模和影響力,因而擁有較高的制度信任和網絡信任。由于具有較完善的指標控制體系,政府敢于將更多服務細節以及意外事件的處理權交給服務方,而這反而化解了單純依賴指標控制造成的僵化、不切實際、難以執行等問題,能夠提升服務質量、充分激發社會組織的創新性和專業性,促進社會力量的成長和政府職能轉型。

可以發現,指標不再作為行為控制的簡單工具,而是在信任關系的疊加下獲得了更加豐富的功能。一方面,完善的指標體系幫助服務組織規范化和專業化,有利于服務組織規模擴大,形成連鎖化和品牌化組織。實踐中,許多品牌社會服務組織都具有完善和詳細的服務規范和標準化服務流程,這在相當程度上成為該組織品牌力和影響力的重要組成部分。反之,品牌社會組織為了獲得更高收益的品牌價值,會更加嚴格和主動地完成指標要求,避免出現違約和失信等行為,以免產生昂貴的品牌損失。另一方面,指標體系起到服務安全保障和標桿引導功能。不僅能夠化解服務過程可能出現的不穩定和機會主義風險,還能為更優質和更高效的服務供給提供參照系,引導服務水平穩步提升。即“指標不是定計劃,而是引導預期”[44]。

總之,這一管理路徑中政府相對放權給服務組織,主要通過指標的構建和引導,以彰顯組織行為的合法性和規范性,對行為起到引領作用。指標控制在較高程度的制度信任和網絡信任中發揮作用,服務組織也有較好的口碑和聲譽。

(二)路徑二:自主優化型(~index*interpersonal*system*~power)

這一管理路徑的構型核心是較高的信任和較低的權力介入,即政府為服務方保留了大量自主運行和平等談判的空間。在項目開展初期,政府往往缺少管理合同的能力和經驗,無法制定出一個完整的、切實可行的指標體系。為了減少購買服務可能出現的風險,政府通常會選擇一個與之具有較高人際信任的組織進行合作,即通過“熟人關系”化解機會主義風險。在這一過程中,如果承接組織是一個同時具有較高網絡信任的組織,即“名牌組織”,那么政府的信任實際上是賦予了這一組織的專業治理權。服務組織在服務過程中基于人際信任和制度信任的壓力,會選擇降低機會主義行為可能,并通過平等的再談判制度與政府一同制定和完善指標體系,商討解決方案。例如,雖然部分案例中政府缺少完善的指標體系,但如果服務組織是品牌組織,相應的組織內部管理體系也可作為政府評估或第三方考評的依據或參考。而如果承接方不是“名牌組織”,那么在服務過程中政府會和服務組織之間形成一種平等談判(因為服務組織從專業性角度上獲取話語權會相對減弱)、共同協商的狀態。由于這一構型是反權力介入的,因此它會有利于合同雙方在執行過程中通過再談判完善合同和指標體系。與政府直接自上而下建立指標體系不同,這里指標體系的建立是自下而上,自主和自發的,通過“在執行中規劃”的方式逐步完善指標規范。總之,該構型描述了政府在管理上通過人際與制度信任,降低權力干預,和服務方一同“干中學”,以相對自主和自發的方式完善服務規范和指標體系。

(三)路徑三:科層庇護型(~index*~system*~network*power)

這一管理路徑的構型要素僅包括高權力介入,指標體系、制度信任和網絡信任弱,人際信任的強弱不影響該管理路徑。因而可區分兩種具體情況:

一是高權力介入疊加低人際信任。這幾乎等同于傳統公共行政下的嚴格科層制。政府對服務方行為施加高強度權力控制,甚至直接將橫向合同關系轉變為縱向科層關系。部分案例中,政府將社會組織及其人員作為“影子政府”,采用命令—服從的方式運作。由于缺少明確規則,社會組織類似于一種“短期合同工”或“行政雇傭”。例如,一些地區采用政府購買社會工作崗位制度,以期實現對社會力量的培育。但由于一崗多能、交叉任職的崗位設置方式,與社會工作者的專業性發展要求相背,極易混淆社區工作者角色認同,導致“虛假繁榮”局面[45]。

二是高權力介入疊加高人際信任。這實際上導致服務方與政府之間形成某種“合謀”。一方面通過人際關系形成聯合,另一方面又依靠權力關系進行控制。這種人際信任可使政府權力滲入獲得穩定性,并為權力干預提供保障。但其問題在于可能導致合同雙方形成一種封閉系統,長期穩定的簽約具有明顯的排他性,對來自上級政府和社會的外部力量構成了一種“隱性進入壁壘”[46]。由于指標體系缺乏,服務不規范、不專業和不確定性較高,服務供給質量較低。甚至一些地區公益創投項目在服務供給上幾乎失效[47],并最終演變為庇護關系下的“底層狂歡”。總之,這一管理路徑所包括的兩種子類型都體現出明顯的科層運作與行政干預,政府將社會組織置于科層體系的庇護下開展管理。

(四)路徑四:技術官僚型(index*~interpersonal*power)

這一管理路徑同樣擁有高權力介入,但也包括高指標控制和低人際信任。對于服務組織來說,一方面需要完成指標的任務,另一方面又不得不聽命于政府的權力,仿佛被戴上了“雙重鐐銬”而不得不疲于應付。對于政府來說,指標控制似乎給原本依靠權力進行干預的政府附加了管理工具,政府的權力介入以技術和指標為工具,使其從“行政官僚”轉變為“技術官僚”。但從案例效果看,雖然部分服務組織能夠完成指標要求,但卻無法實現指標目的。如出現“棘輪效應”,即由于指標往往是依據前一期社會組織行動表現而制定的,因而服務組織可能會故意表現不好,而獲得一個來年更加輕松的指標[48]。

概而言之,上述四條組合路徑中“指標引導型”和“技術官僚型”在以指標控制為代表的正式規則上較為完善,正式規則在組合管理路徑中起著較強功能,但前者的項目結果卻優于后者。而在“自主優化型”和“科層庇護型”中,正式規則的控制較弱,政府更加傾向于對非正式關系的運用。同樣,前者的項目結果也優于后者。由此可知,在政府購買社會服務的管理中,指標、信任和權力對于項目結果而言都非單向度關系,而取決于具體項目背景下管理手段之間的有機融合。“自主優化型”和“指標引導型”兩種混合管理路徑的項目結果較優,前者側重項目開展初期,而后者更側重項目成熟期。兩者的共同點都在于,在管理上并非簡單“靠規則”,也非純粹“靠關系”,而是在“正式規則”與“非正式關系”的張力中形成相互促進和雙向賦權的關系。信任關系需要依靠指標和規則作為保障,而嚴格的指標體系也只有在信任“氛圍”下方能發揮效力。同時,建立規則能夠帶動關系的提升,而關系的穩定也能促進規則的完善和落實。在不同管理手段相互賦權和相互促進之中,形成管理合力,最終實現政府購買社會服務效能的提升。

五、結論與建議

政府購買社會服務能否獲得理想結果,取決于政府能否開展有效的合同管理。由于社會服務的復雜屬性,新公共管理理論所要求的基于市場化原則的管理手段變得困難,充分競爭難以實現,同時制定完善合同并進行監督執行又會付出高昂交易成本。基于新制度經濟學的合同理論,運用格蘭諾維特等學者關于交易屬性的觀點進行演繹拓展,提出面向中國實踐的政府購買社會服務多維管理手段,包括指標控制、信任關系和權力介入。其中,不同管理手段在與管理結果的關系上都不是單一和單向度的,而必須同其他管理手段共同發揮作用。

為繼續探究不同管理手段之間如何形成管理的組合路徑,本文選取全國42個政府購買社會服務典型案例開展定性比較研究。通過研究發現,我國政府購買社會服務在實踐中主要存在四條管理的組合路徑,可分別命名為“自我優化型”“指標引導型”“科層庇護型”和“技術官僚型”。前兩條路徑能夠實現不同管理手段之間的相互促進和賦權,進而形成管理合力,產生較為理想的合同結果。而后兩者則表現出對權力或指標的單一偏重,特別是無法實現信任關系與指標體系之間的融合,導致合同結果表現不佳。在理論演繹和實證分析基礎上,對于我國政府購買社會服務的管理,提出如下對策建議:

第一,轉變純粹經濟理性管理理念,強調管理中的社會屬性。社會服務的復雜性使得政府購買社會服務的“交易”不再局限于經濟行為,而嵌入社會關系網絡之中。因此,管理上需要首先轉變純粹經濟理性觀念,放棄單純依靠經濟手段的線性管理思路,尋求多維管理手段。強調在管理中對于合同關系之外的非正式關系的運作,重視多元主體在管理中的地位,實現從“合作生產”向“合作管理”的轉變,最終在政府購買社會服務領域中形成“善治”形態。

第二,明確指標體系的功能定位,自下而上構建和完善指標。雖然對于社會服務的管理不能完全依賴指標體系,但并不代表需要在管理上完全放棄指標手段。事實上,指標所體現的正式規則有利于服務的規范化和專業化,也有利于社會組織的培育成長。但指標在管理上不能被作為硬性約束工具,而是作為服務供給的引導工具和安全保障工具,在指標設計和執行中注重“柔性”機制的運用,為其他管理手段留出空間。此外,需要將傳統自上而下的指標構建與完善機制,轉變為自下而上,即將“先規劃后執行”轉變為“在規劃中執行”。通過在服務過程中建立平等的再談判機制,從實踐中提煉、總結并檢驗指標和規范,完善正式規則體系,從而提升指標在管理和運作中的切實可行性。

第三,突出信任關系在管理中的作用,從人際信任向高層次信任轉變。合同關系之外的非正式關系中最重要的是信任關系,信任關系是復雜交易良好運行的潤滑劑。因此,管理中需要突出信任關系的重要地位,圍繞如何建立、維持和提升信任關系開展管理。在合同關系建立初期,要積極發掘人際信任,努力提升合作的初始信任值,包括尋求與本地熟識的或信譽較好的組織開展合作,降低合作初期的安全風險和管理成本。而在合同運行過程中,要通過制度建立提升制度信任,并最終通過品牌打造和服務包裝以及服務網絡的拓展,形成更高層次和更加穩定的網絡信任關系。

第四,規范行政權力介入的邊界,減少直接權力控制程度。實證結果中,過強的權力介入對于政府購買社會服務的結果往往起不到正向影響。因此,管理中需要首先規范權力介入的邊界,在項目開展初期明確權力的“巡警”功能,而在項目運行成熟期則轉變為“火警”功能[49]。即項目初期通過政府權力介入促進組織能力的提升,加快服務落地并提供信用背書[50]。同時需要政府在合同執行過程中進行巡視、監督、調查、審核,對違規行為如拖延、服務數量開展不到位等予以警告,督促執行。而在項目成熟期后則降低權力介入程度,強調權力的非必要不介入,即只在非常必要或重大風險如尋租、欺詐、惡性競爭發生時進行介入管理,而將常態化服務管理交給專業社會組織和市場進行規范,避免“外行指導內行”局面的出現。

注釋:

①原理上,QCA對條件變量的數量要求設定在4-7個。

②限于篇幅,省略部分統計步驟,如有需要,可與作者聯系。

③由于政府購買社會服務案例之間的差異性,選擇復雜解會造成單一組態涉及要素過多,從而降低理論建構的可能性,因而本文在此處重點關注簡約解和中間解。

④*代表正向條件,~代表負向條件。

參考文獻:

[1]WILKINS J K. Conceptual and practical considerations in alternative service delivery[J]. International review of administrative sciences, 2003, 69(2): 173-189.

[2]薩拉蒙.公共服務中的伙伴[M]. 田凱, 譯.北京:商務印書館,2008: 42-44.

[3]BOYNE G A. Bureaucratic theory meets reality: public choice and service contracting in US local government[J]. Public administration review, 1998, 58(6): 474-484.

[4]薩瓦斯.民營化與PPP模式:推動政府和社會資本合作[M]. 周志忍,等,譯.北京:中國人民大學出版社, 2015: 153.

[5]凱特爾.權力共享:公共治理與私人市場[M]. 孫迎春,譯. 北京:北京大學出版社,2009:5.

[6]GIRTH A M, HEFETZ A, JOHNSTON J M, et al. Outsourcing public service delivery: management responses in noncompetitive markets[J]. Public administration review, 2012, 72(6): 887-900.

[7]尹貽林,趙華,嚴玲.公共項目合同治理與關系治理的理論整合研究[J].科技進步與對策,2011,28(13):1-4.

[8]BEHN R D, KANT P A. Strategies for avoiding the pitfalls of performance contracting[J]. Public productivity & management review, 1999, 22(4): 470-489.

[9]DAVISJ H, SCHOORMAN FD, DONALDSON L. Toward a stewardship theory of management[J]. Academy of management review, 1997, 22(1): 20-47.

[10]VAN SLYKE D M. Agents or stewards: using theory to understand the government-nonprofit social service contracting relationship[J]. Journal of public administration research and theory, 2007, 17(2): 157-187.

[11]岳經綸.中國式社會服務國家構建的新探索——評《走向社會服務國家:全球視野與中國改革》[J].中國行政管理,2021(8):158-160.

[12]陳振明.社會控制、社會服務與激發社會活力——社會治理的三個基本維度[J].江蘇行政學院學報,2014(5):87-90, 98.

[13]林閩鋼.走向社會服務國家:全球視野與中國改革[M].北京:中國社會科學出版社,2020:43.

[14]BROWN T L, POTOSKI M, SLYKE D V. Managing complex contracts: a theoretical approach[J]. Journal of public administration research and theory, 2016, 26(2): 294-308.

[15]王鍇.居家養老服務質量:概念辨析、評估進路與政策因應[J].社會政策研究,2020, 20(3):89-102

[16]趙靜,薛瀾.探究政策機制的類型匹配與運用[J].中國社會科學,2021(10):39-60.

[17]鮑利特. 重要的公共管理者[M].周志忍,譯.北京:北京大學出版社,2011:51-53.

[18]WILLIAMSON O E. Public and private bureaucracies:a transaction cost economics perspective[J]. Journal of law economics & organization, 1999, 15(1): 306-342.

[19]王鍇,于萌.成為“精明買主”:基于區塊鏈技術的政府購買服務研究[J].求實, 2020(5):44-57,110.

[20]西蒙.管理行為[M].詹正茂,譯.北京:機械工業出版社,2019: 70.

[21]威廉姆森,馬斯騰. 交易成本經濟學經典名著選讀[C]. 李自杰,等,譯. 北京:人民出版社, 2008: 3-18.

[22]ESPELAND W N, SAUDER M. Rankings and reactivity: how public measures recreate social worlds[J]. American journal of sociology, 2007, 113(1): 1-40.

[23]張乾友.“被指標治理”模式的生成及其治理邏輯[J].探索與爭鳴,2021(2):107-116, 179, 181.

[24]CAMPBELL G J, MCCARTHY E. Conveying mission through outcome measurement: services to the homeless in New York City[J]. Policy studies journal, 2000, 28(2): 338-352.

[25]何雪松,劉莉.政府購買服務與社會工作的標準化——以上海的三個機構為例[J].華東師范大學學報(哲學社會科學版),2021,53(2):127-136, 179.

[26]格蘭諾維特.社會與經濟[M]. 王水雄,羅家德,譯.北京:中信出版社,2019: 35.

[27]林閩鋼.轉變中的經濟秩序[M]. 北京:人民出版社,2003: 102.

[28]鄭也夫.信任:合作關系的建立與破壞[C]. 北京:中國城市出版社,2003: 116-134.

[29]羅家德,葉勇助.信任在外包交易治理中的作用[J].學習與探索,2006(2):44-50.

[30]UZZI B. Social structure and competition in interfirm networks[J]. Administrative science quarterly, 1997, 42(1): 37-69.

[31]呂芳.“異構同治”與基層政府購買服務的困境——以S街道的政府購買服務項目為例[J].管理世界,2021,37(9):147-158.

[32]折曉葉,陳嬰嬰.項目制的分級運作機制和治理邏輯——對“項目進村”案例的社會學分析[J].中國社會科學,2011(4):126-148, 223.

[33]陳家建,趙陽.“低治理權”與基層購買公共服務困境研究[J].社會學研究,2019,34(1):132-155, 244-245.

[34]周雪光,練宏.中國政府的治理模式:一個“控制權”理論[J].社會學研究,2012,27(5):69-93, 243.

[35]杜運周,賈良定.組態視角與定性比較分析(QCA):管理學研究的一條新道路[J].管理世界,2017(6):155-167.

[36]宋程成. 領導人背景、商業聯系與非營利組織理性化[D].杭州:浙江大學,2017: 75.

[37]HARRIS A, GIUNIPERO L C, HULT G T M. Impact of organizational and contract flexibility on outsourcing contracts[J]. Industrial marketing management, 1998, 27(5): 373-384.

[38]楊中芳,彭泗清.中國人人際信任的概念化:一個人際關系的觀點[J].社會學研究,1999(2):3-23.

[39]房莉杰.制度信任的形成過程——以新型農村合作醫療制度為例[J].社會學研究,2009,24(2):130-148, 245.

[40]MARTIN L L. Performance-based contracting for human services: Does it work?[J]. Administration in social work, 2005, 29(1): 63-77.

[41]里豪克斯,拉金.QCA設計原理與應用[M].杜運周, 李永發,等,譯.北京:機械工業出版社,2017:40.

[42]RAGIN C C.Redesigning social inquiry: Fuzzy sets and beyond[C]. Chicago, IL: University of Chicago Press, 2008: 190-212.

[43]FISS P C. A set-theoretic approach to organizational configurations[J]. Academy of management review, 2007, 32(4): 1180-1198.

[44]李克強總理出席記者會并回答中外記者提問[N]. 人民日報,2022-03-12(1).

[45]王學夢,董國禮.超越行政雇傭制和項目外包制?——復合型政府購買公共服務策略研究[J].中國農業大學學報(社會科學版),2020, 37(4):72-81.

[46]鄧金霞.公共服務外包中是否存在隱性進入壁壘?[J].中國行政管理, 2016(5):53-58.

[47]張遠鳳.公共服務供給中的伙伴——政府向社會組織購買服務研究[M]. 北京:中國財政經濟出版社,2019: 127.

[48]阿爾科克,等.解析社會政策:第5版[M]. 董璐,譯. 北京:北京大學出版社, 2020:356.

[49]周義程,蔡英輝.公共服務合同制購買的運作風險及其防范策略[J].行政論壇,2016,23(1):46-51.

[50]談婕,郁建興,趙志榮.PPP落地快慢:地方政府能力、領導者特征與項目特點——基于項目的連續時間事件史分析[J].公共管理學報,2019,16(4):72-82, 172.