中國書法藝術根植于“敬天法祖”文化土壤

文_張穎

青島畫院

內容提要:中國書法是根植于中國傳統文化土壤的藝術,書法是漢字的表現形式,漢字賦予書法文化內涵。受大眾書法文化審美式微和互聯網信息技術盛行的沖擊,當代中國書法呈現向純視覺藝術發展的趨勢,在“技法化”的道路上漸行漸遠。本文從文化滋養藝術的角度,探究了“敬天法祖”思想對傳統書法藝術的影響,提出“敬天法祖”文化背景下當代中國書法的發展方向,即統籌“傳承”與“創新”,從“師法自然”到“道法自然”“技德并重”。

藝術需要文化的滋養。中國書法根植于中國傳統文化土壤,傳統文化是書法賴以生存、發展的基礎[1]。以博大精深的中華優秀傳統文化滋養書法藝術創作,既是傳承、弘揚中華優秀傳統文化的必然要求,也是書法家拓展創作思路、推出優秀作品、實現人生價值的現實需要[2]。

“敬天法祖”是中國傳統文化的核心思想,中華文明是一個以“敬天法祖”為信仰的文明。中國人每年都要在清明祭祀自己的祖先,政府要舉行中華人文初祖黃帝的公祭。這個傳統不因朝代更迭和時代變遷而消失,這種現象就是敬天法祖信仰的儀式化。中國人民大學中國傳統文化研究中心副秘書長姬英明說:“古之有言:‘觀天之象,究天之極,行天之道,謂之敬天;安祖于土,守祖于陵,習祖于慧,謂之法祖。’” 通俗地說,“敬天”是指尊重自然、學習自然;“法祖”是指學習先人智慧,遵循社會習慣[3]。社會習慣是通過自然選擇篩選出來的人的行為邊界和人獲取生存資源的最優方式,是先人生存智慧的結晶。在一個我們還沒有完全搞清運行規律的世界上,“敬天法祖” 有利于提高我們的生存能力。所以說,在進化論意義上,“敬天法祖”不僅不是陳腐不堪、愚昧無知的,而且閃爍著理性與智慧的光芒[4]。中國書法藝術作為中國獨具特色的傳統藝術和文化的重要載體,其發展歷程同樣折射出“敬天法祖”的思想光芒。

一、“師法自然”是中國書法的起源和藝術標準

中國書法以漢字為載體,而漢字源于對自然界的模象。《春秋元命苞》記載:“倉頡生而能書,又受河圖洛書,于是窮天地之變,仰視奎星圜曲之勢,俯察魚文鳥羽,山川指掌,而創文字。”《周易·系辭》云:“古者庖犧氏之王天下也,仰則觀象于天,俯則觀法于地,觀鳥獸之文與地之宜,近取諸身,遠取諸物,于是始作八卦,以通神明之德,以類萬物之情。”孔安國在《尚書》序里中說:“古者庖犧氏之王天下也,始畫八卦,造書契,以代結繩之政,由是文籍生焉。”漢字造字法中的象形、指事、會意、形聲也是以描畫自然客觀世界為主[5]。

東漢許慎通過對中國文字的產生及其與自然世界的關系的研究,提出了中國書法“自然起源論”。東漢的蔡邕更是提出“書肇于自然”的書法美學命題,認為“縱橫有可象者,方得謂之書”。中國書法歷代書法家將“印印泥”“錐畫沙”“坼壁路”“屋漏痕”等自然現象作為書法點畫線條最基本的形、質要求,成為書法“用筆”水平評判的標準。孫過庭將“懸針”“垂露”“奔雷墜石”“鴻飛獸駭,鸞舞蛇驚”等自然現象作為書法審美標準。總之,書法藝術的線條質感、空間構圖、氣韻動感、節奏變化等審美標準無不是書法家通過對自然界的揣摩、提煉得來[6],呈現“道合自然”的生機魅力。

二、“師古出新”是中國書法的創新原則

創新是藝術的生命,只有創新,才能給藝術注入源源不斷的活水。有許多藝術門類采用告別方式的創新,即告別過去一切陳規舊習,創造一種嶄新的范式[7]。中國書法發展采用傳承式創新,即“師古出新”。正是由于中國書法秉持了“師古出新”的創新原則,漢字的書寫規則既能隨時代發展不斷演進,又能一脈相承,使中華文明歷經幾千年的興衰變化,而文脈一直延續[8]。

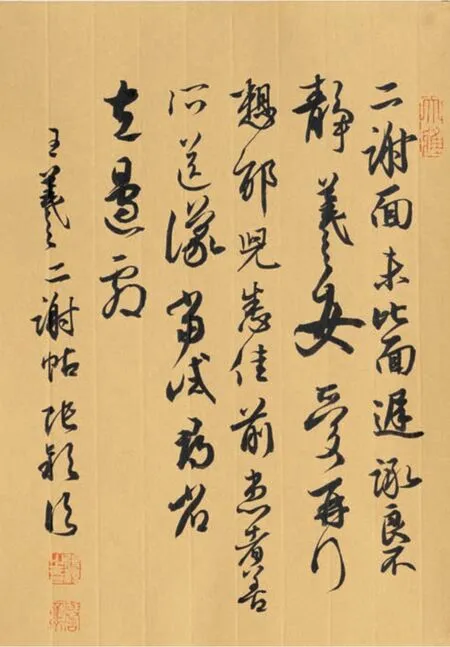

“書法有法。”書法有自身特定的法則和規律。雖然漢字書寫方式經歷了甲骨文、大篆(籀文)、小篆、隸書(八分)、草書(章草)、楷書、行書等字體的演進,形成了不同形體的文字,但書寫的基本法則沒有改變。正如趙孟說的:“蓋結字因時相傳,用筆千古不易。”中國歷代書法家都把臨摹作為學習書法的不二法門,將學習前人的書寫方法、規則作為正規矩、明法度的過程。沒有哪種藝術對臨摹的重視程度超過中國書法,臨摹不僅是初學階段的功課,更是書法家一生的功課。如書法大家趙孟、王覺斯晚年仍醉心臨摹王羲之書法,胡小石、林散之晚年仍把臨摹作為日課。更有甚者,將臨摹作品作為自己一生書法的代表性作品。雖然不同階段的臨摹方式、方法有本質區別,但是臨摹的目的和意義是相通的,即重視善本法帖的權威性;研習追慕古賢名師的風采神韻;實現積學敏求的功夫錘煉與頓悟;溯源經典和師古創變的藝術追求。(圖1)

圖1 張穎 臨王羲之《二謝帖》 27cm×19cm

三、“百善孝為先”是中國書法家的普遍價值觀

一筆一畫寫成的中國字,擔負了傳達信息的文字一般功能,更蘊含了中國人對藝術、對人生的理解,如“字如其人”“學寫字,先學做人”。儒家思想塑造了中國書法的倫理性質,書法目標指向培養圣徒,對書法藝術的研習成了中國人倫道德修煉的路徑, 如“人正則書正,正書法就是正人心”。“孝”是中國傳統文化的核心組成部分,以“孝”為中心,形成了一整套價值觀念,構建了合乎“禮”的道德品質體系。以道德品質修煉為己任的中國書法家自然也會將孝道作為自己的行為規范。如北宋大書法家黃庭堅性情至孝,身居高位,仍每日親自為母親清洗溺器。孫過庭在草書巨著《書譜》中不但論述了書道,還專門談到孝道。孫過庭記述了東晉著名的書法家王獻之和謝安之間的一段對話:“安嘗問敬:‘卿書何如右軍?’答云:‘故固當勝。’安云:‘物論殊不爾。’子敬又答:‘時人那得知!’”孫過庭評論道:“敬雖權以此辭折安所鑒,自稱勝父,不亦過乎!且立身揚名,事資尊顯;勝母之里,曾參不入。……子敬之不及逸少,無或疑焉。”[9]

四、“敬天法祖”文化背景下,當代中國書法的發展方向

(一)統籌“傳承”與“創新”

任何時代的藝術形式的發展都繞不開“傳承”與“創新”,也就是傳統取舍和時代賦予的問題。中國書法史也是一部書法理論和技法在“傳承”與“創新”中循環往復不斷演進的歷史。“敬天法祖”文化背景下的中國書法突出傳統繼承的重要性,更突出創新發展的必要性,如孫過庭把書法的“傳承”與“創新”原則確定為“古不乖時,今不同弊”。任何藝術的審美價值觀都是隨著時代發展不斷演變的,傳統與經典總是先存的,屬于過去時態的文化遺存物,優秀的文化繼承者根據時代精神價值和心靈抒發需要,對傳統與經典取舍是一種必然。“敬天法祖”文化背景下的當代中國書法發展既不能走“數典忘祖”的邪路,也不可走 “泥古不化”的老路[10]。

(二)從“師法自然”到“道法自然”

中國古人通過對自然現象的觀察體悟,創造了文字和書法,以自然為師,創造出“懸針”“垂露”“奔雷墜石” “飛鳥入林,驚蛇入草”等線條技法,以及“上覆下承”“飛花散雪,驚濤駭浪”等結字法和章法。但是,我們也應當看到,書法與繪畫不同,書法對自然的學習,注重的是“意”而不是“形”。中國書法反映的是自然界的陰陽和諧互動關系,書法家運用“白紙”“黑字”兩種色彩元素,竟創造了千姿百態、生動美妙、意蘊深厚的藝術形象,利用最簡單的元素創造了精深的藝術。大自然通過“進化”這只無形的手把各種自然生命和現象調節成和諧的整體。古人將“凡物必有合”“致中和”“和為貴”等以自然為師的思想寓于書法,并將其理性而又浪漫地表達出來,成為一種文化,傳承給后人。“敬天法祖”文化背景下的當代中國書法發展要“師法自然”,更要“道法自然”,將“天人合一”“天下大同”“和諧社會”等自然之道融入書法創作[11]。

(三)技德并重:注重技法錘煉,更注重人品修煉

所有藝術思想的體現,都需要技法的承載。中國書法史既是一部書法理論發展史,也是一部書法技法演變史,可以說沒有技法就沒有書法。技法的錘煉對于學習書法和創作,是十分重要和必要的。但是,在“敬天法祖”文化背景下,僅有技法還是不夠的。其實,我們的先輩已經發現書法的技法和人品并不直接相關,強調書法藝術與個人品格修養相結合的實際動因是文化背景。蘇軾提出“論書者,兼論其平生”的觀點,認為“茍非其人,雖工不貴”。中國歷代對書法藝術的品評多“以人論書”且“首論其人”,存在不少“因人廢書”的案例。所以,當代中國書法發展也不應“重技”“輕人”,在加強技法、風格研習錘煉的同時,多一些人格精神方面的探究,主動擔當傳承民族文化基因、弘揚時代精神的重任[12]。