張娜:畫布外的逐夢人

賈若瑩

灶上的鍋咕嘟咕嘟冒著熱氣,一塊塊土豆在湯中翻滾著。張娜洗了洗手,來不及摘下圍裙,便趕緊奔向隔壁的畫室,提起畫筆,在宣紙上畫上幾筆。如同80歲的楊本芬在廚房里手寫“八斤重”的《秋園》,講述母親的故事一樣,張娜也常常是在做飯的間隙提起畫筆,勾勒自己的內心世界。“畫家”,總給人一股不食人間煙火之感,張娜的畫作卻都誕生在生活的煙火氣中。

將軍夫人、畢業于中央美術學院的畫家、策展人……張娜身上有很多標簽,而在層層標簽的背后,她就是一個熱愛藝術并愿意為之付出一切的人。“我身體不好,做過幾次手術了。我珍惜生命的每一分鐘,爭取時間創作,把每天都活得有意義。還有好多事沒做完,還有好多的想法要用藝術表達出來。”

“我一定要活出個人樣來”

張娜1955年出生在北京。父親是干部,母親是醫生,家中沒有任何人從事藝術相關工作,但張娜卻早早就展現出了繪畫天賦。從幼兒園時起,每每舉辦繪畫比賽,未經系統訓練過的張娜總能拿第一名。那時的她,還未曾想過要成為幾十年之后的畫家張娜,創作出數百幅國畫、油畫、版畫。她只是單純地喜歡與畫畫有關的一切,每攢夠一筆零花錢,就全部用來買顏料,買畫筆,買繪畫教材。一有時間,她就在家自己“搞藝術”:接上一小杯水,擺上拼湊來的幾管最便宜的顏料,鋪開宣紙,一雙稚嫩的小手有模有樣地照著書畫起來。如何用筆,如何勾線,她都一一用心揣摩。到十多歲時,她筆下的牡丹、蝴蝶等已經像模像樣了。工作繁忙的父母雖無暇顧及她的愛好,卻給了她莫大的鼓勵。“我爸媽覺得我畫得特別好,把我的畫貼在墻上。有人來我們家,他們都要特意帶客人參觀一下,以我為榮耀。”

張娜在創作

可惜,張娜的學畫之路一度被迫中斷。“文革”期間,因父母受到批斗,張娜被迫與家人分離,獨自生活。后來雖得以團聚,但在她19歲那年,父母又相繼去世,生活的重擔早早壓在少女的肩上。

“母親教我從小就得學會自強自立,這話一直鞭策我幾十年。我從小就很要強,無論是學習還是工作,都要成為最優秀的。很多時候,不是為了自己有多光鮮,我就是想給母親爭口氣,一定要活出個人樣來。”雖已年過六旬,張娜一如往年般倔強,不敢讓母親在天之靈有一點失望。

頗有繪畫天賦的張娜在一個文化中心做著舞臺美術的工作,但她從未有一刻放棄自己的藝術夢想。將近不惑之年,她毅然決定:去央美上學!

“你要記住,世界上有‘認真二字”

20世紀90年代,張娜考上了中央美術學院助教班,到史論系和版畫系學習。央美的學習生涯為“自學成才”的她正式打開了藝術的大門。

“繪畫不僅需要熟練掌握技法,更需要有內在的人文素養支撐,我們不能只畫表面的東西。”

邵大箴、范迪安、徐慶平、易英的西方美術史,薛永年、尹吉男的中國美術史,王宏建的民間美術,金維諾的宗教美術,湯池的美術考古……名師云集,每一堂課的內容都極其精彩。不僅有名師,在王府井校尉胡同5號的央美校園里,還有一個藏書頗豐的圖書館。彼時的張娜就像一塊海綿一般,抓緊時間,拼命吸收一直以來渴求的藝術知識。

“印象最深的是畢業那天,我準備了一個本子,想請老師們給寫幾句話。湯池老師就給我寫:你要記住,世界上有‘認真二字。勉勵我加倍認真學習,我想,這可能是因為那次考試的事。”

一次考試時,張娜其他科目的成績都非常好,唯獨湯池老師那門課的成績“瘸了腿”。“湯老師是搞美術考古的,那門課的內容對于我來說有點陌生,考試要復習的科目也比較多,所以就沒考好。后來,湯老師在一次課上,直接通知我周末再單獨考一次。”考試來得太突然,張娜臨時抱佛腳,徹夜復習準備。考試那天,她坐在湯老師旁邊桌子上緊張地答題。答完卷子,她站在一旁,湯老師現場批改,最終得了98分,因為有兩個錯別字,所以扣了兩分。“你挺聰明的,就是沒認真讀書,以后得再努力一些。”湯老師語重心長。

“其實我很感激湯老師。在學校學習的時光是最寶貴的,有這么多名家指導,每一門課都得認真去鉆研。直到今天,湯老師寫的那句話依然讓我印象深刻,也是我時時刻刻都在努力踐行的。”

張娜當時主攻銅版畫,銅版畫起源于歐洲,是用金屬刻刀雕刻或酸性液體腐蝕等手段把銅板版面刻成所需圖樣,然后把油墨或顏料擦壓在凹陷部分,最后用畫紙覆于版上,用銅版機器壓印形成的版畫。創作一幅銅版畫并不是把所有圖案都刻在版上,之后直接印就可以的,而是需要在做版的時候就對圖案進行分層,畫面顏色深的地方腐蝕時間長一些,畫面顏色淺的地方腐蝕時間短一些,制作期間需要不斷地刻線、涂瀝青、腐蝕,循環往復。

張娜創作的銅版畫《絢麗》四條屏

那時的創作條件和資源都相當有限。工作室里機器不多,常常要排隊,也沒有專業的刻刀。張娜參考魏小明老師從維也納帶回來的一套刀具,自己買了一小捆錳鋼棒,先學著磨刀。從小就很瘦弱的她,竟干起了需要力氣的“鐵匠活”。磨刀、裁銅板、刻線、涂瀝青、在酸液中來回腐蝕……張娜利用一切可以利用的時間,浸在工作室里,節假日也從不休息。“那時我每天在工作室瘋狂創作,把自己的所有感情、所有感悟都投入到創作中,用畫來表達我的內心。”

“好多創作都是我的生命日記”

畢業后的張娜每天奔波在幾所高校的美術學院當老師,每天她都早早趕到學校,幫所有上課的老師擺好靜物。課余時間,都用來創作,累積下來創作了幾百幅國畫、油畫、版畫。而她最喜歡畫的就是花,尤其是干花。

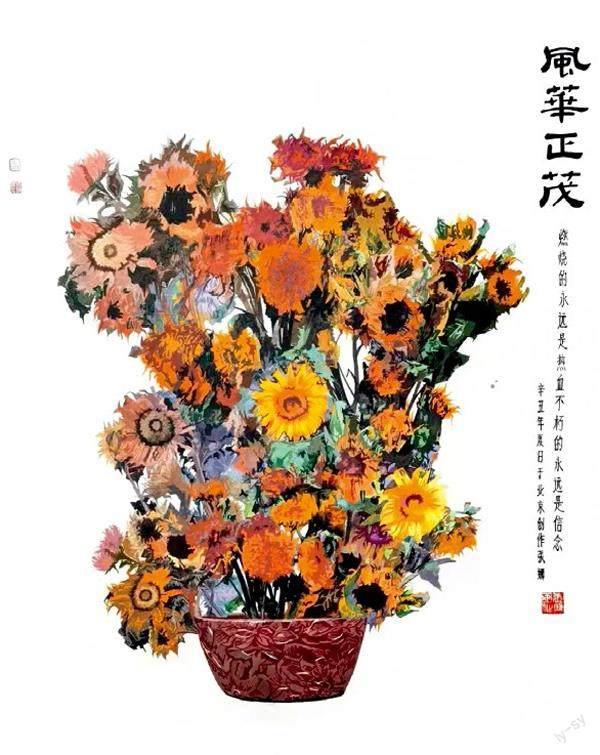

張娜畫的花并不是普通的靜物畫,而是通過花的狀態,用不同的美學語言來表達自己的感受。植物的一生與人其實是一樣的,有青春、有綻放、有收獲、有枯萎,但枯萎的干花仍然會保持站立的狀態,堅韌挺拔、不屈不撓。“我的創作方向也趨向個性化,喜歡用植物的生命過程來表達人的生命過程與情感,植物的狀態有痛苦的、悲傷的,還有對生命的渴望。好多創作都是我的生命日記。”

中央美術學院教授、博導羅世平曾這樣評價張娜:“在當今女畫家中,能以一管之筆直抵生命家園者并不多見,張娜是其中的一位。她的畫以干花靜物入題,國畫、油畫、銅版、水彩、水墨,大小都有,不拘一格。”張娜的作品獲得全國水彩畫展金獎、辛亥革命100周年畫展金獎等多個獎項,并入選多個國內國際畫展。

張娜創作的國畫《風華正茂》

時至今日,張娜仍在不斷挑戰自己,作品不斷進行創新。她嘗試將國畫、油畫的創作技法進行融合,在宣紙上使用國畫顏料進行創作,但圖案的色彩傾向于油畫色彩,以無數個小色塊組合成整體的圖案。這樣的融合創作其實難度很大。創作油畫時,不同的色彩可以相互覆蓋,保留自己想要的部分,而國畫是不可以的,需要準確地留好每一個小色塊的位置,心中既要有整體的形象,又要不斷地構思細節,對每一筆了然于胸。這種嘗試也獲得了靳尚誼、羅世平、易英等老師的肯定。

張娜目前最大的困難是創作時間太少,她不僅是畫家,還是著名黨史專家、一級教授邵維正將軍的夫人,如何兼顧工作與家庭也是她要面對的難題。“老邵是黨史專家,工作比較忙,有時甚至早晨4點就要起床開始工作,他年齡也大了,我一直全力配合他的工作,努力照顧好他。我們還將各自的專業結合起來策劃了一些圖書,為黨的宣傳事業全力以赴。所以我獨立創作的時間比較少,經常只能利用做飯間隙的瑣碎時間進行。”

2021年,江西美術出版社出版的《時代印跡:中國版畫一百年》就是藝術與黨史相結合的成果。這套書由張娜策劃并擔任副主編,以版畫的形式展現中國共產黨波瀾壯闊的百年歷程,入選了“十三五”國家重點圖書出版規劃項目,獲得國家出版基金資助。不僅如此,張娜還一直為推廣中國藝術家的作品而不斷努力,比如參與推薦藝術家作品進入元宇宙線上展示等,將幾千年的中華傳統文化和新時代中國的新面貌,通過藝術作品展示給全世界。

談到最近很火的AI作畫,張娜表示:“高科技創作的東西是規范化的,千篇一律。而藝術家的手繪作品是不可復制的,每個人都不一樣,用不同的筆觸、色彩、構圖,去表達不同的情感。即便是幾位畫家畫同一個東西,風格也肯定各有不同。藝術家是不可替代的。”

(作者為人民日報出版社第八中心編輯)