基于變易理論的生物學概念教學

程志全

摘要 以“自然選擇與適應的形成”一節為例,闡明在教學中如何基于變易理論聚焦概念、確定屬性、創設變易和遷移應用,促進學生生物學概念的意義建構。

關鍵詞? 變易理論概念教學自然選擇適應

中圖分類號 G633.91文獻標志碼 B

與傳統教授模式相比,在新課標理念下,生產生活、實驗探究和科學史探究等情境越來越多地應用于生物學概念教學,更能促進學生主動地參與概念的意義構建。但是在情境教學實踐中,部分教學情境脫離教學內容,出現“情境形式化”問題;此外由于學生的個體經驗和理解方式上的差異,部分學生不能有效地從情境中建構概念,不能靈活地遷移應用習得的概念。因此,如何讓更多學生的學習由“不可能”變為“可能”成為了設計教學的重要部分。

變易理論(Theory of Variation)是瑞典著名教育學家馬飛龍在20世紀90年代提出的一種關于學習的理論。該理論認為學習必須透過審辨,而審辨必須透過變易,即學習需要審辨出學習內容的變化,識別出關鍵特征。關鍵特征是變易維度上的一個值,當學生審辨出關鍵特征時,也必定能審辨出相應的變易維度,這個變易維度就是關鍵屬性。變易理論總結了變與不變的三種變易模式:對比模式是在保持其它屬性不變的背景中感受某個屬性的特征變化;概括模式是在保持關鍵屬性不變,其它屬性發生變化時,審辨出關鍵屬性與所屬事物的關系,并審辨出其他屬性為無關;融合模式是指所有相關屬性同時變化時,使學習者感受兩個或多個屬性的關系。變與不變的優選學習序列是將問題情境進行加工,先用對比和概括模式逐一突出關鍵屬性,然后使相關屬性共同變化,從而提升到整體的認識。系統運用變易模式能幫助學生更容易審辨出事物的關鍵屬性和關鍵特征,有效提高學習效率,對概念教學具有很大的指導意義。

結合當前生物學概念教學實踐中的問題,本項目的教學建構了基于變易理論的一般教學過程:聚焦概念、確定屬性、創設變易和遷移應用,并以“自然選擇與適應的形成”一節的教學為例,闡明變易理論在概念教學中的實踐。

1 分析內容,聚焦概念

分析學習內容是教師教學的必要條件。學習內容分析需要教師根據教材和課程標準的要求,解決“教學目標是什么”的問題。生物學課程內容以生物學概念為基礎進行組織,涉及眾多的生物學事實和生物學現象。教師開展概念教學需要明確每章節的重要概念和相應的次位概念,厘清概念與事實及概念間的關系,確定教學目標,選擇恰當的材料創設情境,避免情境形式化。

“自然選擇與適應的形成”選自人教版高中生物學教材《必修2·遺傳與進化》第六章第二節,主要介紹適應的概念和適應形成的機制,在《普通高中生物學課程標準(2017年版2020年修訂)》中涉及的生物學概念間的聯系如圖1所示。該節內容聚焦重要概念“4.2適應是自然選擇的結果”,通過本節課的學習,學生能運用自然選擇學說解釋生物的適應和多樣性的形成。

2 關注差異,確定屬性

教師與學生審辨出的關鍵屬性不同會導致其對某一個事物、概念或現象性質理解不同。變易理論指出僅僅列出教學目標的學習內容并不能滿足教學需求,教學目標的設計需深入到屬性的層面,澄清學習者為了達到教學目標必須審辨出的學習對象的關鍵屬性。對于學習者而言,學習內容的關鍵屬性是那些需要關注,但還未能注意到的屬性。關鍵屬性不僅來自學習內容,而且來自于特定學生的已有經驗。因此,對學習內容和學生經驗的精細分析有助于教師發現原本未察覺或未重視的學習內容的關鍵屬性。

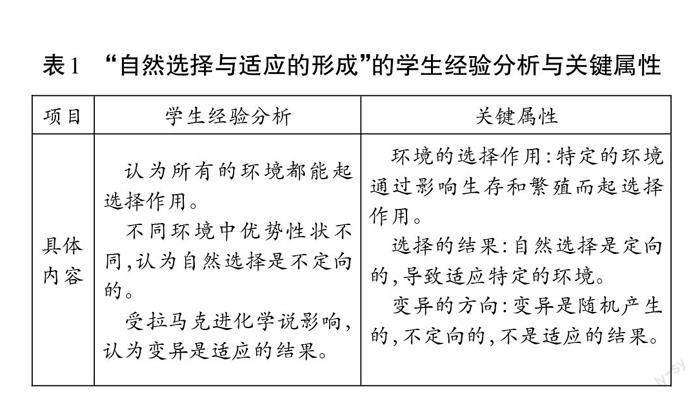

學生在初中階段已經對拉馬克進化學說和自然選擇學說有所了解,但對兩學說的區別認識模糊,甚至認同變異是適應的結果。在傳統教學過程中,通常將適應現象直接指向自然選擇,忽略了對其他可能因素的識別和檢驗,導致學生學習困難較大。本項目的教學中,根據課前訪談、問卷調查以及教師原有的教學經驗,教師識別出“適應是自然選擇的結果”這一重要概念的關鍵屬性為環境的選擇作用、選擇的結果和變異的方向,見表1。

3 創設變易,構建概念

由于生活經驗、思維能力的差異,學習者建構的概念意義可能存在差別。系統運用變易模式是指教師在設計教學過程中有序地呈現情境和例子,學生在變與不變的對比情境中,主動審辨出概念的關鍵屬性。教師系統運用變易模式有助于應對學生的個體差異帶來的教學影響。在變易情境下,學生不僅能識別共性,還能關注到差異性,習得的概念能更好地遷移應用。關鍵屬性的識別過程類似于科學實驗中對于自變量、因變量與無關變量的確定。

根據確定的關鍵屬性,教師運用對比和概括兩種模式創設變易情境,讓學生逐一審辨出關鍵屬性。環節1創設有選擇作用的環境和無選擇作用的環境讓學生審辨出只有特定的環境才起選擇作用;環節2創設不同環境的自然選擇讓學生審辨出自然選擇導致適應這一不變的方面;環節3創設相同的選擇環境而變異不同讓學生審辨出變異是在隨機產生的,不定向的,發生在適應之前,見表2。教學過程簡要描述如下。

環節1:呈現昆蟲在有農藥和無農藥環境下昆蟲數量變化的例子。教師提出問題:有農藥和無農藥的環境對昆蟲的影響相同嗎?農藥如何影響昆蟲數量變化?通過提問引導學生審辨出特定的環境通過影響生存和繁殖而起選擇作用,達成次位概念4.2.1的構建。

環節2:通過分析在污染環境和無污染環境下樺尺蠖兩種體色比例的變化。教師提出問題:污染環境和無污染的環境對樺尺蠖都起選擇作用嗎?自然選擇的結果相同嗎?通過提問引導學生審辨出優勢性狀的個體在種群中的比例會增加這一不變的方面,形成次位概念4.2.2。

環節3:教師追問:適應是變異的結果還是選擇的結果呢?在介紹拉馬克學說和自然選擇學說后,教師提供盧里亞波動實驗資料:A 組細菌被分開在各個試管中培養,達到一定數量涂抹在含有T1噬菌體的培養基上;B組的細菌培養在一個大瓶子里,培養相同時間后,涂抹在含有T1噬菌體的培養基上,比較兩組變異發生的波動差異。在觀察實驗結果之前,教師引導學生做出假設:如果細菌的抗性是噬菌體誘導的,那么族群產生抗性的頻率應該差不多;如果抗性是在生長中發生的突變,那么有的試管的突變發生得早,有的試管突變發生得遲,有的甚至沒有發生,那么突變頻率會因為突變發生的時間差別很大。通過對波動實驗的分析完成次位概念4.2.3的構建。

4 融合提升,遷移應用

遷移是有意義學習的標志,應用則是遷移的重要表征之一。遷移與應用是重要的學習方式,同時也是對學習成果的檢驗方式。概念的考查以理解和應用為主,因此概念考查的形式不應是直接判斷學生已有概念的對或錯,而是在新的情境中考查概念的理解和應用。在遷移和應用過程中,學生需要能夠自主審辨出變與不變的屬性以及相關屬性的變化,提升對概念的整體認識。此外,在考察的過程中注重對學生學習情況的反饋,以促進學生學習。

在運用對比和概括變易模式幫助學生逐步審辨概念的關鍵屬性后,還需要通過精細設計的情境,讓學生感受變異和環境兩個變易維度同時變化對適應的影響,促進學生對重要概念“適應是自然選擇的結果”的理解和應用。如教師展示資料:達爾文發現在遠離大陸的克格倫島上,呈現兩種類型的昆蟲,許多昆蟲不能飛,少數能飛的昆蟲翅膀異常發達。引導學生用自然選擇學說進行解釋這種兩極分化的現象是怎么產生的?為什么某些昆蟲不呈現這兩種類型?

參考文獻:

[1]盧敏玲.變易理論和優化課堂教學[M].合肥:安徽教育出版社,2011.

[2]陳紅兵,易進.意義源于差異——讀《學習的必要條件》談變異理論的新發展[J].教育學報,2019,15(4):122-127.

[3]陳紅兵.創設有效的學習空間——變異理論視野下的課堂教學[J].教育學報,2013,9(5):52-60.