微笑千年——陶俑的形與趣

王嘉雯

一說起陶俑,大家首先想到的是被譽為世界第八大奇跡的秦始皇兵馬俑。但是在中國古代陶俑形象的塑造中,通過外在的形態傳達出內在的神韻的陶俑作品,你會想到哪一件呢?

讓我們先來看看這尊陶俑。只見他頭戴巾幘,上身袒露,下著長褲,席地而坐,赤足,左手抱鼓,右手高舉鼓槌,面部表情豐富,喜眉笑眼,憨態可掬,將說唱藝人表演時的神情表現得淋漓盡致。它就是東漢時期的擊鼓說唱俑,通過簡練準確的輪廓線,表現出擊鼓說唱俑活潑的姿態,賦予其生機與活力,生動地展示了中國傳統繪畫藝術中以形寫神、形神兼備的造型準則。

說唱俑詼諧滑稽,歌舞俑生動有趣。這樣的戲劇歌舞題材成為我國古代陶俑藝術創作的主要題材之一,再現了當時人們的娛樂生活場景。北魏時期的這組陶女樂俑,三人呈跪坐姿態,一人引吭高歌,二人撫琴伴奏,神情陶醉。從人物造型上看,外部輪廓簡潔,具有莊重古樸的視覺效果。

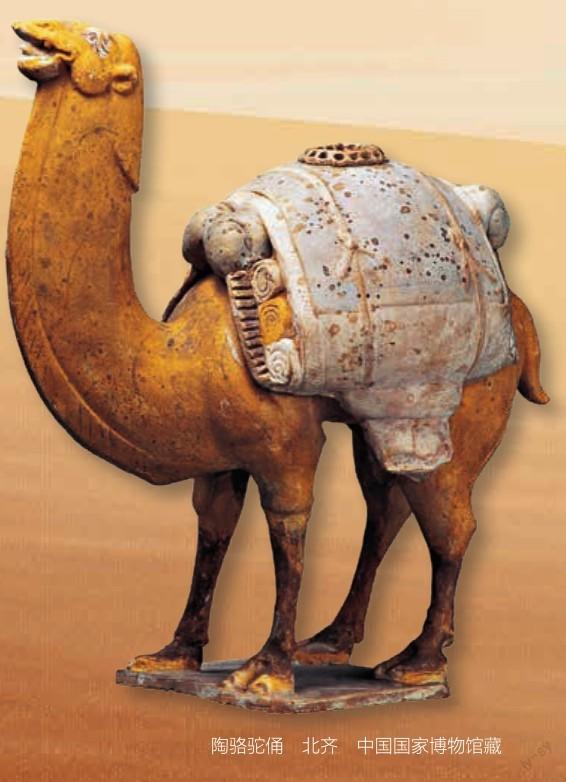

除了人物俑外,動物俑也常被大量塑造,其中不乏精致傳神之作。比如,北齊時期的陶駱駝俑。駱駝的頭、頸、身、腿、蹄各部分恰成比例。局部刻畫細膩自然,張嘴吐舌,眉眼生笑,抬頭揚頸,腳掌寬厚,雖然身馱輜重,卻似怡然自得,將駱駝從容徐緩的習性充分顯現。從塑造手法來看,也頗為講究。駱駝刻畫得簡單、概括,但輜重刻畫得相對繁復、具體,使整件作品層次分明、繁略得當,堪稱北朝雕塑中的佳品。

唐朝是文化兼容并包的時代,當時各種人物陶俑大量涌現。這些陶俑造型豐富,形神兼具,擁有獨特的形態特征和審美效果。這件唐代的馴馬陶俑造型活潑,形象生動。馴馬者左臂伸展,右手拉住韁繩,雙目緊盯著馬,而馬則側頭揚蹄,身體后坐,張口似嘶,展現出一副桀驁不馴的模樣。整組陶俑形體優美,動作和諧,是唐代馴馬活動的真實反映,充滿了濃厚的生活趣味。

在繪畫藝術中,我們常常運用線條進行創作,那么,在造型藝術方面線條是否也能受到如此“重用”呢?答案是肯定的。中國古代陶俑的創作就十分注重線與形態的巧妙結合。在造型上,不同的線條處理方式體現出不一樣的節奏感和韻律感。

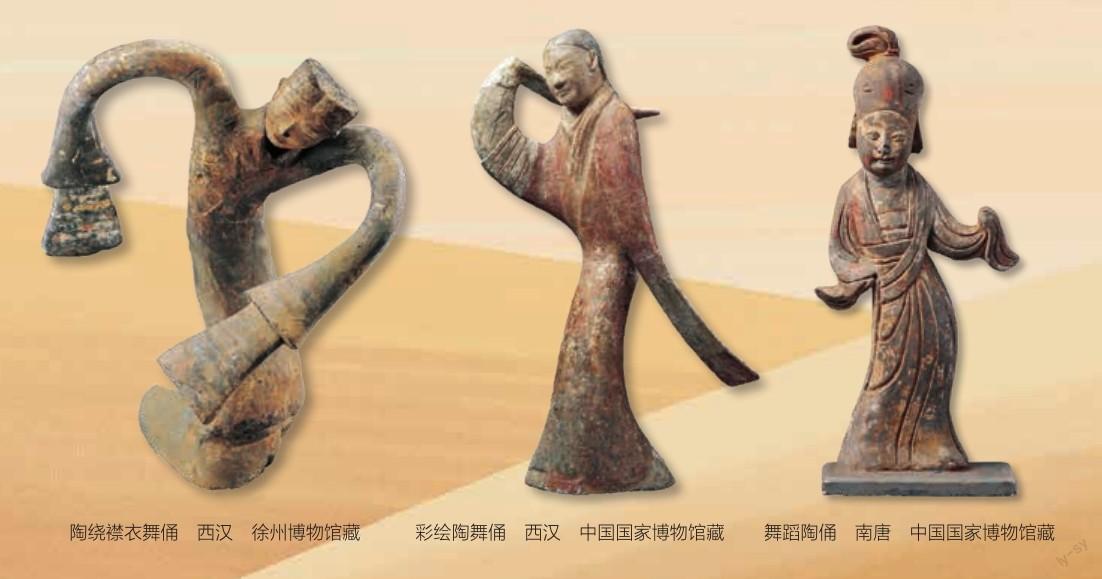

如漢代的陶繞襟衣舞俑,舞者長袖飄舞、婀娜多姿,仿佛隨著音樂將舒緩優雅的節奏展現出來。另一件彩繪陶舞俑面容清秀,面帶微笑,右手揚起,長袖飄揚,左手后擺,長袖舒展,姿態優美輕盈。整件作品既注重細部的刻畫,又蘊含著流動起伏的藝術效果,成功地塑造了體態舒展裊娜的長袖舞伎形象。

除了形體塑造所表現出來的節奏和韻律外,衣紋、飄帶等線的刻畫也能表現出衣紋的韻律和陶俑的動勢。南唐時期的舞蹈陶俑面頰豐滿,五官清晰,身披云肩,袖口寬大,衣紋以陰線刻畫,線條自然流暢。柔軟多褶的衣紋線條生動地勾勒出陶俑靈動優美的身姿,把女性柔美的形體表現得盡善盡美。

陶俑中線的表現除了刻的形式外,還有繪畫的方式。唐代的彩繪武服陶俑的細節描繪生動、形象,其眉、眼、唇以及衣服的裝飾圖案都是繪制出來的,與陶俑的形體完美地結合在一起,使整件作品看起來既莊嚴威武,又神采奕奕。

中國古代雕塑具有“塑繪不分”“塑容繪質”的特點,繪畫與雕塑的相互補充、緊密結合,增強了雕塑形體的立體感和層次感,是提高雕塑表現能力的重要手段。

說到塑繪結合的典范,我們不得不提到著名的“唐三彩”,它代表了唐代陶俑造型色彩運用的最高水平,也標志著唐代陶俑造型色彩發展到了成熟階段。

這件三彩釉陶馬,通體白色,馬鞍上披著深綠色鞍袱,胸前和鞍后系綠色革帶。胸前的帶子上掛有小金鈴,金鈴間裝飾有黃點的藍色流蘇。籠頭的裝飾與胸前、鞍后裝飾相同,皮帶上飾有黃色花朵。整體色彩素雅,顏色分明,賦予其造型美感,給予了陶塑靈魂。

最具魅力的色彩語言的運用要數唐三彩釉陶女俑。在塑造上,她面容豐滿,兩頰豐厚圓渾,五官集中,細眉秀目,口鼻小巧,整體造型端莊典雅,服裝色彩鮮艷亮麗,呈現出三彩釉色的斑駁與華麗,展現出盛唐時代對時尚的理解與詮釋。

唐代對女性陶俑的塑造,特別注重表現其衣著發飾。三彩釉陶女坐俑梳球形發髻,穿袒胸窄袖衫、朵花長裙、披帛,雙手置于胸腹,安然垂足坐在束腰墩形坐具上。其衣飾三彩,黃、白、藍相間,色彩斑斕,與造型有機結合,凸顯出陶俑衣服的層次感與整體造型的立體感,展現了女俑的生氣之美。

通過欣賞這么多生動有趣的陶俑,我們了解了不同歷史時期陶俑造型藝術的特點,從以形寫神的形體美、動靜相宜的線條美、塑繪結合的裝飾美等三種造型語言中感受到中國古代陶俑造型藝術的獨特魅力。中國古代陶俑造型藝術作為傳統雕塑藝術中的璀璨明珠,傳承千年,依然光彩奪目,影響深遠。