永和九年王羲之邀誰參加蘭亭聚會

孫曉飛

眼看三月三就要到了,會稽內史王羲之感覺春風已經吹進了血液里,在心中的某處,一些小花小草就長了出來,還有那些冰封了一冬的情緒,也化成了潺潺流水,在心里的溝溝坎坎緩緩流淌。

是時候到春風中坐一坐了。

陰歷三月三日,是傳統的修禊日,但到了魏晉,已經成了一項民間的游藝活動,人們選擇山間水畔,歌詠嘯叫,曲水流觴。

只有在自然之中,他的靈性才會復活,而他內心的野草,也才會野蠻地生長。

一

永和九年(353年)春天,從失敗中蘇醒的殷浩圖謀再次北伐。桓溫滅亡成漢之后,雖然兵多將猛,但也只控制了荊州,而謝安的從兄謝尚控制著豫州,殷浩控制著揚州、壽春,荀羨控制著徐州。殷浩、謝尚、荀羨,都反對桓溫坐大,結成統一戰線,共同抗衡桓溫。

荀羨是殷浩一系,殷浩出任揚州刺史后,擢升荀羨為建威將軍、吳國內史。28歲就成為徐州刺史,永和八年(352年),荀羨又領兗州刺史。

謝尚是東晉名士、善于嘯詠的謝鯤之子,很得司徒王導器重,后來憑出色能力,任西中郎將、督揚州六郡諸軍事、豫州刺史。他坐鎮一方,是陳郡謝氏最有權勢的人。謝安雖然聲望四溢,多多少少也靠謝尚做背景板。

綜合起來看,殷浩、謝尚、荀羨三人與王羲之的關系,可以總結為兩層,一層為與謝尚的姻親關系,謝尚的堂弟謝奕也是王羲之的好友,謝奕的女兒謝道韞嫁給了王羲之的次子王凝之。一層是與殷浩同為“庾亮系”的友朋關系。

殷浩也是王羲之的密友之一,征西將軍庾亮征召他為記室參軍,后升任至司徒左長史。而王羲之也曾在庾亮幕府,先后為參軍、長史,并在庾亮的舉薦下,于336年被任命為臨川太守。殷浩出任揚州刺史后,征辟王羲之為會稽內史,領右將軍。

所以,這次集會,如果有人說王羲之是借慶祝三月三節令之名,密切“庾亮系”的關系,從而動員更多的力量支持殷浩,絕對并非無中生有。

以姻親關系為紐帶,以“庾亮系”為核心,以修禊為名義,以歌詠為節目,以賦詩為雅賞,以聚會為幌子,客觀上為殷浩、謝尚、荀羨的密切合作,烘托氣氛,渲染情緒,也為三人聯合起來抗衡桓溫制造輿論基礎。

因此在春風里,王羲之展開了許久未動的硬黃紙,醞釀著一次春水邊的歡歌。

二

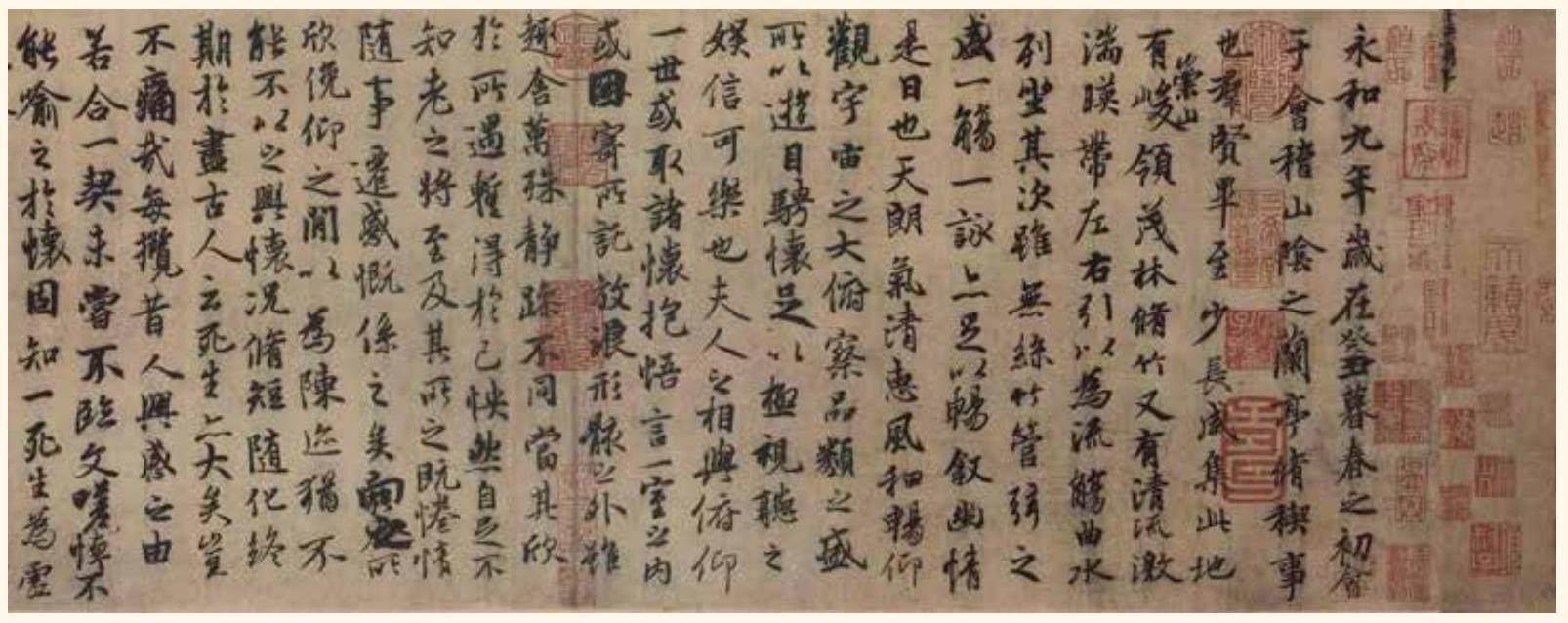

他提起毛筆,展開他一向使用的蠶繭紙,掂起他最愛的鼠須筆,用行云般的字跡,寫下一張張請帖。

王羲之是郗鑒的女婿,論姻親關系,與郗家最親。所以,第一個要請的就是郗曇。兩家親上加親,郗曇把女兒郗道茂嫁給王獻之,是幾年以后的事兒,但郗、王兩家的關系,比王、謝兩家要親密得多。

此時,王羲之的次子王凝之已經迎娶了謝安的哥哥謝奕的女兒謝道韞,并生下了王蘊之,父祖一起帶著他參加了這次集會。

謝安是他的好友,也是天下名士,隱居在會稽,多次拒絕朝廷征辟,謝家第一個要請的當然是他。

謝安的弟弟謝萬,時為吳興太守,素愛玄談,為世人所重,又有山水之好,與王羲之關系也非常密切。吳興離會稽并不太遠,邀請他一起在山陰水陽吟詩縱酒,也是樂事一件。

說到姻親關系,則殷浩與謝尚的關系就不得不提,兩個人是連襟,都娶了時之名士、曾任王導參軍、后任歷陽太守的袁耽的妹妹,殷浩是姐夫,謝尚是妹夫。

謝尚與庾亮也是姻親關系,他的一個女兒嫁給了庾亮的三子庾和,另一個女兒嫁給了殷浩的堂兄弟殷康,這樣一來,殷浩與庾亮也同樣是姻親關系。

謝尚的第三女,嫁給了王羲之親叔叔王廙的孫子王茂之。

根據《郗璿墓識》,里面說王羲之的兒子王肅之娶了殷浩的女兒為妻。王肅之生年不詳,但他的哥哥王渙之生于335年,他的弟弟王徽之生于338年,因此,王肅之最有可能生于336-337年,應該也到了婚配年齡。

關于《郗璿墓識》的真偽,坊間爭論較多,在此不做評價。如果是真的,那么,殷浩與王羲之也具有姻親關系。

如果當時兩家已經議定了婚約,那么,本文觀點將得到更有力的確認:蘭亭之會確實是王羲之費盡心機組織的一場具有姻親關系的幾大家族的政治聚會,其目的可能就是為了聲援殷浩再次北伐。雖然王羲之一再反對,但既然形勢確如會稽王司馬昱所說,已經箭在弦上,不得不發,那么,凝聚人心,為殷浩做一些力所能及的事情,也能體現王羲之姻親兼老友的一片情誼。

三

既然談到了“庾亮系”,那么穎川庾家的人就不可不請。

王羲之的請柬上,增加了庾友、庾蘊的名字。兩個人都是曾經的執政庾冰的兒子,也是庾亮、庾翼兄弟的親侄子。371年,桓溫意圖消滅穎川庾氏和陳郡殷氏,庾友因為兒子娶了桓溫之弟桓秘的女兒,合家得以幸免,而時為廣州刺史的庾蘊被逼服毒自盡,此為后話。

接著,王羲之在名單上,加上了同為“庾亮系”的王豐之。歷史資料顯示,此人曾為庾亮的行參軍,也就是庾亮未經朝廷、自行征辟的參軍。

王羲之時任會稽內史,在揚州刺史殷浩的管轄之下,可以說是殷浩的下屬。

雖然殷浩人在壽春軍中,但既然此次聚會有團結“庾亮系”的目的,殷浩的代表也是一定要請的。

王羲之在一張請柬上,寫上了王彬之的名字。此人在永和九年冬的北伐中,是殷浩的重要戰將。

揚州刺史的治所在西州,即古揚州城。但當時殷浩前一年北伐失敗,駐扎在壽春休整,王羲之不可能將請柬送至壽春,請殷浩派代表參加。

殷浩手下的官吏可能經常到會稽公干,那幾天王彬之大約恰在會稽,請其赴會,代表殷浩參加這場春季的修禊活動,也是對友朋的掛念,并向殷浩遙致心意。

世事如此無聊,還是悠游山水間,服食采氣,追慕長生,更符合王羲之的志向。但既然身處會稽內史的位置,還是要恪盡職守,盡可能為上司殷浩分憂。

接著,王羲之腦子里出現了一個閃亮的名字——孫綽。桓溫滅掉成漢后,聲威大振,于是想借機北伐,進一步擴大聲望。但滿朝無人敢言,只有孫綽上奏章反對。

請了孫綽,自然要請他的哥哥孫統。史書上說他鐘愛山水,不求仕進,征北將軍褚裒征辟他為參軍,他謝絕不就。史書記載他曾經出任余姚令,但參加蘭亭集會的時候,是否在任上,還不清楚。

因為以慶祝節令的名義聚會,而且事先得知王羲之會帶上自己的幾個兒子參加,因此,孫綽也帶上了自己的兒子孫嗣。

既然請了“庾亮系”的幾個重要人物,還請了殷浩的僚佐,桓溫之處也不可不平衡一下。

王羲之稍作停歇,拿出一張請柬,在上面寫下了桓溫之子桓偉的名字。

瑯琊王氏是東晉的政治大族,但王導、王敦、王廙去世之后,已經風光不再,因此,平衡各大軍事、政治勢力之間的關系,也是不亞于書法的一門藝術。連王羲之這樣不為世俗名利所擾的人,也不敢把雞蛋全部放到一個籃子里。

多年以后,王羲之的兒孫均有參與桓溫、桓玄幕府者,可見邀請桓偉參與集會,定是深謀遠慮之舉。

一紙請柬寫畢,王羲之陷入了沉思。

雖然名義上是幾大家族的節日聚會,但光是這些人,顯然不會熱鬧,要想熱鬧,就得加入些有趣的人。

集會以賦詩為雅賞,會寫詩的人,當然要邀請幾個,以便渲染氣氛。

一個聚會,總是少不了各種關系,其他一些我們并不知曉與王羲之關系的名字,也出現在請柬上。

不管怎么說,以我們所能見的資料,把蘭亭雅集理解為一次富有政治意義的聚會,似乎更為合理。

(作者系作家、《中國老年》雜志副總編輯)