出師不利 星艦重整旗鼓備復飛

文/田豐

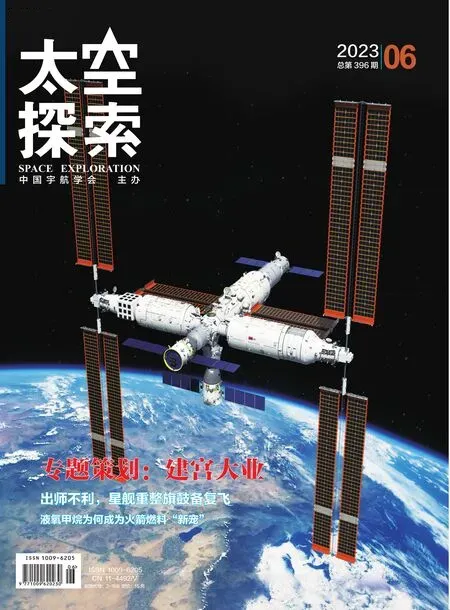

北京時間4 月20 日21 時許,美國太空探索技術公司研制的新型運載火箭“星艦”在美國得克薩斯州博卡奇卡的自建發射場點火起飛。火箭升空后即發現一級有多臺發動機工作不正常,升空85 秒后火箭姿態失穩并開始旋轉,最終解體爆炸,發射宣告失敗。雖然未能完成首飛目標,但“星艦”技術指標的確刷新了運載火箭的指標紀錄。那么“星艦”采用了哪些新技術、新設計?這款運力強悍的運載火箭有著怎樣的應用前景呢?

▲ 星艦首飛

▲ 升空85 秒后火箭姿態失穩并開始旋轉,最終解體爆炸

首飛不順,自毀解體

“星艦”全箭直徑9 米,高約120 米,箭體材料主要采用不銹鋼。第一級被稱作“超重型助推器”,高達69 米,可加注推進劑3400 噸,起飛總推力達到了驚人的7590噸,是“阿波羅計劃”使用的土星5 號重型火箭的2 倍多。第二級實際上是特殊的飛船,高約50 米,可加注推進劑1200噸,推力1500 噸左右。此外,“星艦”取消了整流罩,在第二級頂部設置有類似航天飛機的可開合式載荷艙,因此具備一定的載荷下行能力。

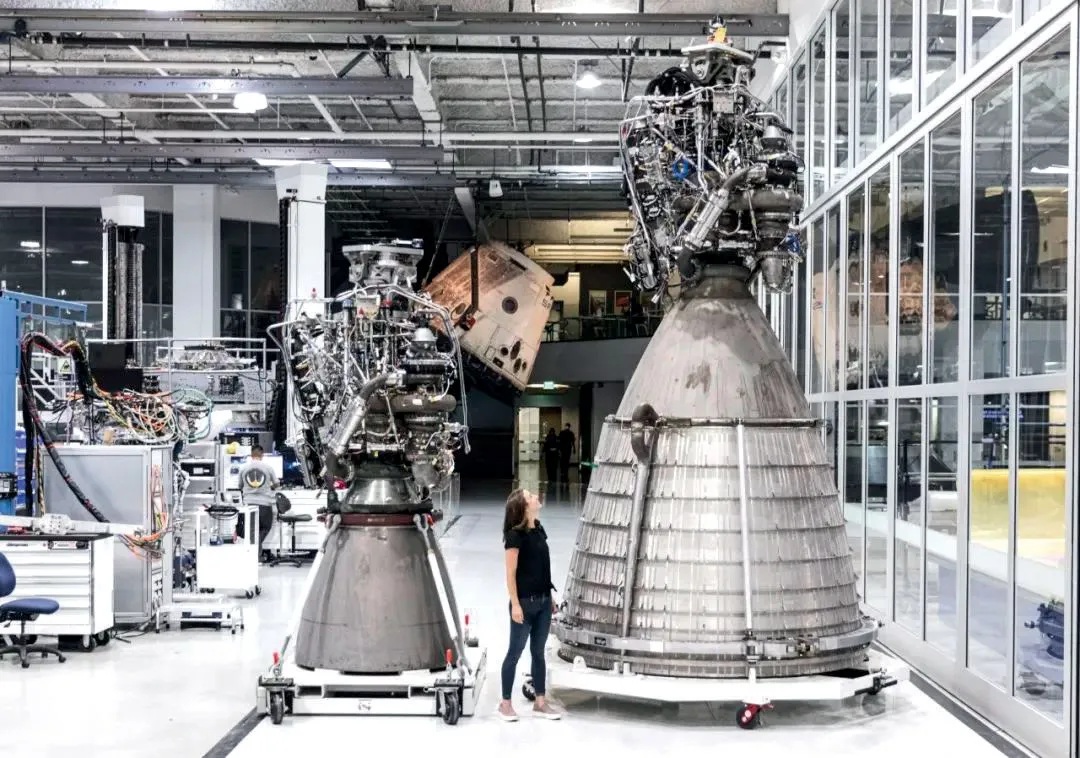

為了驅動龐大的箭體,“星艦”全箭共使用了36 臺海平面推力230噸的“猛禽”液氧甲烷發動機和3 臺真空推力285 噸的真空版“猛禽”,這也是人類首款實用化的全流量分級燃燒循環發動機。太空探索技術公司宣稱“星艦”在兩級全回收模式下的近地軌道運力不低于100 噸,一次性發射模式下運力最高可達250 噸。

▲ 此次首飛的“星艦”一級B7 進行靜態點火的實拍畫面 來源:SpaceX

▲ 此次首飛的“星艦”二級S24 進行靜態點火的實拍畫面 來源:SpaceX

▲ 左:海平面版猛禽發動機,右:真空版猛禽發動機 來源:SpaceX

▲ “星艦”二級頭部密布的隔熱瓦 來源:Nasaspaceflight

按照原定的首飛計劃,“星艦”在火箭一二級順利分離后,其第一級像獵鷹9 火箭第一級返場回收一樣,完成調頭、點火、反推等流程。不過,出于安全性考慮,此次“星艦”第一級實際上不回收,而是下落至距發射場不遠的墨西哥灣海面上,再次啟動反推,并緩緩落海。“星艦”第二級則在繞地球飛行大半圈后再入大氣層,并以類似航天飛機的姿態返回,隔熱瓦在承受再入高溫后,保護第二級進入大氣內滑翔并最終墜落于夏威夷附近海面,完成驗證使命。嚴格意義上,原計劃中“星艦”第二級并未完全進入繞地軌道,但“星艦”若想入軌,只需第二級稍微推遲關機并抬高軌道近地點即可。選擇“半圈再入”,是為了更穩妥地驗證防熱、再入等性能,避免猛禽二次啟動失敗帶來的風險。

但實際發射中火箭一二級尚未分離就已告失敗,而發射過程也確實有多處異常。根據馬斯克公布的初步調查情況,起飛階段就有3 臺發動機因狀態不佳而沒有啟動,因此導致火箭推力損失。從直播視角可見,火箭升空離架過程緩慢,推力不平衡也導致火箭起飛姿態傾斜,好在后續飛控進行了修正。起飛后27 秒,一臺猛禽發動機發生爆炸,并殃及周邊發動機防熱板,導致其他發動機也異常關機。根據設計,“星艦”一級發動機的中圈10 臺和內圈3 臺發動機可在液壓裝置驅動下進行雙向擺動,加之飛控的自適應控制,實現箭體轉彎,維持姿態以及彌補推力不平衡的作用。然而該系統在發射后第85 秒出現致命問題,液壓裝置失效導致發動機無法擺動,之后箭體姿態開始發散并旋轉。隨后發送自毀指令,但系統效果未達預期,延遲40 秒后才使火箭凌空爆炸并解體。

“星艦”首飛堪稱2023 年最受關注的航天發射活動。一是因為“星艦”刷新了重型火箭諸多紀錄,從推力、起飛重量、運力等方面全面超越了航天史上所有實用化的火箭型號。二是由于“星艦”設計理念非常激進,集成了多項未經驗證的新技術。此次發射若是成功,則“星艦”將成為航天史上第一款可完全重復使用的運載火箭,又是首款成功入軌的液氧甲烷火箭。可惜天不遂人愿,一二級尚未成功分離就折戟沉沙。

以飛代試,迭代改進

“星艦”的主要目標是在獵鷹系列火箭回收技術的基礎上,繼續以指數級降低發射成本,提高發射頻率,同時加速太空探索技術公司巨型低軌互聯網星座“星鏈”的組網發射。

不過,“星艦”的任務預計將遠不止“星鏈”項目,利用快速復用發射和在軌加注設計,有望載人駛向更遙遠的深空。2021 年4 月,“星艦”在競標中擊敗了強勁對手,將改造為“阿爾忒彌斯計劃”的載人登月艙。此外,“星艦”還是美軍“全球快速投送”項目的目標載具,試圖將80噸載荷在1 小時內投送到全球任何地方。更重要的是,“星艦”將是太空探索技術公司成立以來一直宣傳的載人登火藍圖的實踐者。由此可見,“星艦”是名副其實的“重任在肩”。

▲ 直播畫面顯示最多有6 臺失效,但仔細看火箭尾部照片即可發現,箭頭所指還有2 臺發動機火焰偏暗

太空探索技術公司對“星艦”的研發幾乎是傾其所有。可以說,整個公司的命運都系于“星艦”項目的成敗之上。

自2002 年太空探索技術公司成立以來,馬斯克就不斷宣傳“火星夢”,變相提升了執行載人登火任務的重型火箭關注度。隨著獵鷹9 火箭成功回收,太空探索技術公司羽翼漸豐。在2016 年國際宇航大會上,馬斯克首次公布了用于載人登火的“行星際運輸系統”。但因發射規模過大,技術指標過高,導致后期設計方案一變再變,火箭規格也一縮再縮。

2017 年,火箭改名為“大獵鷹火箭”,指標初步確定為近地軌道運力100 噸級,貯箱使用高強度、低密度的碳纖維復合材料。2018 年,日本富豪前澤友作斥巨資買票,宣布了“繞月之旅”計劃。不過,僅5 個月后,太空探索技術公司再次推翻了設計方案,將貯箱材料改為當前火箭型號上少有的低成本商用級不銹鋼,并正式更名為“星艦”。

▲ 在2016 年國際宇航大會上,馬斯克首次公布了用于載人登火的“行星際運輸系統”。

▲ 2018 年的“繞月之旅”發布會,右側為日本富豪前澤友作

不銹鋼方案敲定后,“星艦”研發正式駛入快車道。2018 年底,“星艦”原理樣機“星跳者”曝光,試飛高度僅有數十米。從此,太空探索技術公司沿用“快速迭代”和“以飛代試”模式,建造了大量“星艦”原型箭,并開展各種試驗。總體來看,相關項目推進迅速,但也代價高昂,僅在10千米亞軌道試飛階段就遭遇了重大挫折,連續4 次試飛爆炸,直到原型箭SN15 才首次成功著陸。至于其他原因導致炸掉或報廢的各類試驗品、原型箭,更是數不勝數,就連理論上可以發射的SN20 與B4 組合體都因為設計快速迭代而廢棄。

不過,“星艦”項目團隊為何堅持采用長期穩坐“冷板凳”的液氧甲烷推進劑呢?首先是液氧甲烷的推進效率高,推進劑的理論比沖高達390秒,僅次于液氫液氧推進劑。第二個主要因素是液氧甲烷推進劑燃燒無積碳,點火機構設計更容易,便于發動機回收復用。第三,甲烷的比熱容較高,綜合冷卻性能達到煤油的3 倍以上。第四,甲烷與液氧的沸點相差不到20攝氏度,貯箱間的隔熱需求大幅下降,可以更方便地引入共底設計,減輕結構重量。

除了以上4 點外,還要考慮到甲烷成本低廉,目前主要由天然氣提純獲取,相比液氫,堪稱“白菜價”。尤其是對于“星艦”這種需要加注數千噸推進劑的重型火箭來說,液氧甲烷推進劑的省錢效應可謂“立竿見影”。

直播“歸零”,準備再試

星艦首飛結束僅一周后,太空探索技術公司創始人埃隆·馬斯克舉辦了一場在線“歸零”直播,公布了部分首飛情況。總的來講,馬斯克認為這次發射很接近他的預期。

▲ 高120 米的完整火箭,因為迭代太快,直接報廢

談及備受關注的發射臺受損情況時,馬斯克表示團隊并沒有預料到發射臺下的混凝土會被吹飛,因為前期靜態點火并未導致類似情況發生。不過,太空探索技術公司認為星艦發射臺的受損情況實際較小,底部坑洞可以快速填補修復。此外,發射塔狀況良好,塔架雖被多塊混凝土擊中,但并未出現明顯損壞。針對后續,馬斯克稱仍不考慮修建通常發射臺配備的導流槽,而是選擇在現有發射臺下方鋪設鋼板,并在鋼板下配備水冷管道。并解釋稱因為星艦的有效載荷遠離發動機(高120 米),因此導流槽的降噪效果并不重要。此外,研發團隊還決定加速火箭啟動和起飛過程,以防止超預期沖蝕底座的情況出現。

針對火箭本身,馬斯克透露星艦的結構強度裕量超出預料,這從最后階段翻滾多圈而不解體中可見一斑。此外,星艦起飛階段允許的最小發動機數量為30 臺,而此次發射中未能啟動的3 臺發動機是因不能達到滿推力,被主動關閉。而星艦起飛偏航正是因為發動機失效導致的推力不平衡,好在飛控系統及時予以修正。

火箭未能順利分離的核心原因正是中途失去了發動機矢量控制系統(擺動裝置),最終導致火箭姿態失穩不停“翻跟頭”,同時高度、速度均不滿足分離條件,才導致火箭一直未能分離。針對此次發動機擺動裝置失效,自B9 開始將從液壓驅動改為分立的電機驅動,以防止單點失效。還有為減少發動機失效,后續將選用更穩定批次的猛禽發動機。

根據太空探索技術公司的一貫風格,公司絕不會止步于此次挫折,公司事前就已預料到首飛的巨大風險,而后續的試飛“星艦”已經在廠房內總裝。針對后續的試飛,馬斯克透露后續任務目標是獲得盡可能多的數據,因此暫時不會有任何有效載荷,而且2023 年的“星艦”研發和試驗預計將耗資20 億美元。但其也一再聲稱,“星艦”不會成為“阿爾忒彌斯-3”登月任務中最“拖后腿”的項目。復飛準備耗時最長的可能是自毀系統的重新鑒定,因為此次發射中自毀系統啟動40 秒后貯箱才解體,這顯然是監管部門難以接受的。

挑戰重重,未來可期

代價高昂的迭代研發策略加速了“星艦”的進度,但由于引入了大量仍需驗證的新技術,導致其首飛日期不斷推遲。此次首飛最早原定于去年進行,然而因監管和發射臺改造進度一直延誤至今。專門適配“星艦”的二代星鏈衛星已經等不及,太空探索技術公司推出一版可以適用于獵鷹9火箭整流罩的mini 版二代星鏈衛星,并已開始組網。

二代星鏈mini 版單星質量高達790 千克,是現有1.5 版本的兩倍還多。當然適配“星艦”版本的重量更大,消息表示單星重量已經逼近2 噸,但受限于“星艦”進度,至今只能堆在廠房里。“星艦”進度拖延不僅耽誤了第二代星鏈衛星的組網進度,還拖累了美國重返月球大業。傳統意義上,成功首飛入軌對于新型火箭就算是“大功告成”,但對“星艦”來說,即使首飛成功也只是萬里長征第一步,其后服役、改進歷程仍將是道阻且長。

▲ 馬斯克認為這次發射很接近他的預期

▲ 發射臺下部被噴出的大坑

▲ 星艦開始翻滾

▲ 猛禽發動機試車

▲ 從網友拍攝的視頻可見,星艦起飛就是歪的

為達成預期目標,“星艦”后續仍需大量試飛、改進,首先要攻克的難關就是兩級分別被精確地捕獲、回收。接下來,針對載人任務,“星艦”團隊必須積累足夠的可靠性數據,增設必要的維生和逃逸設備,定型載人版“星艦”。

為執行深空任務,滿足在軌加注需求,團隊需要設計專門貯存和轉運低溫推進劑的在軌加注版“星艦”。而為了兌現給美國宇航局的合同承諾,團隊要打造精簡掉所有大氣層再入設備的登月版“星艦”。以上構型想要成真,最關鍵的前提是實現“星艦”的廉價、快速和可靠的重復使用。可以說,這是“星艦”項目的最終挑戰,也是其不斷迭代的終極目的。

▲ 星艦待發

▲ 此次“星艦”首飛最早原定于去年進行,然而因監管和發射臺改造進度一直延誤至今

▲ 太空探索技術公司還需要打造載人登火版“星艦”

最后,太空探索技術公司還需要打造載人登火版“星艦”。它將驗證原位資源利用技術,即不攜帶返程推進劑,“輕裝”著陸火星表面,然后就地取材,通過薩巴蒂爾反應制取返程推進劑。結合在軌加注低溫推進劑技術,載人登火版“星艦”有望將單次向火星表面投送載荷質量從1 噸級提升至100 噸級。

總體來看,“星艦”完全回收、快速復用的設計理念對其他火箭型號發展起到了積極的示范和促進作用,但隨著“星艦”后續進入軌道級發射階段,大量創新理念和設計有待落地,各項飛行試驗的成本也將以指數級上升,這是“星艦”融合了過多新技術的必然代價。

太空探索技術公司還宣稱有信心在今年完成入軌發射,這種愈炸愈勇的風格或許正是其在20 年間迅速崛起的原因之一,同時也警示人們:航天創新永遠是機遇與風險并存。“星艦”的未來道阻且長,其激進的設計思路能否使其實現目標,基于“星艦”的登月艙能否讓航天員安全往返月面和出發站,“星艦”能否幫助仍在虧損的“星鏈”項目渡過難關,“星艦”又能否促進“火星夢”成真,這一切都有待時間去驗證。