雙重血漿分子吸附系統治療乙肝相關慢加急性肝衰竭的效果評價

潘衛珍

(廣西桂東人民醫院感染性疾病科一科,廣西 梧州 543000)

慢加急性肝衰竭主要是指患者既往患有慢性肝病,在此基礎上受勞累、飲酒等各種因素的影響,肝功能出現迅速惡化的肝衰竭綜合征[1]。此病患者的肝細胞持續遭受損傷,會出現肝功能失代償,機體代謝紊亂,生命安全受到嚴重威脅。慢性乙型病毒性肝炎(乙肝)具備顯著的慢性肝炎組織學改變特征,多數慢加急性肝衰竭都是在慢性乙肝的基礎上發展而來。對于乙肝相關慢加急性肝衰竭,目前臨床上主要通過去除肝衰竭病因、改善內環境、提供器官功能支持以及藥物治療等方式進行治療。其中非人工肝技術是一種體外循環血液凈化療法,現已廣泛應用于慢加急性肝衰竭的臨床治療,具備良好的臨床療效,然而其治療時易出現血漿不足的問題[2],導致其存在一定的局限性。雙重血漿分子吸附系統可有效進行吸附治療,吸附膽紅素、膽汁酸等機體代謝廢物,提高清除效率[3],有效減輕血漿供給壓力,應用局限性較小。然而關于雙重血漿分子吸附系統的相關報道目前仍較少見。本文對廣西桂東人民醫院收入的50 例乙肝相關慢加急性肝衰竭患者進行研究,旨在探討雙重血漿分子吸附系統治療乙肝相關慢加急性肝衰竭的效果。現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

回顧性分析2019 年1 月至2022 年1 月廣西桂東人民醫院收入的50 例乙肝相關慢加急性肝衰竭患者的臨床資料。納入標準:符合臨床中關于乙肝相關慢加急性肝衰竭的診斷標準[4];近6 個月內表現出明顯的肝功能失代償;臨床資料完整;存在潛在感染或輕癥感染者。排除標準:妊娠期女性;合并其他肝炎或存在肝移植史;存在心臟、腎臟等器官的嚴重功能不全;合并惡性腫瘤。根據治療方案的差異進行分組,將應用雙重血漿分子吸附系統進行治療的患者納入觀察組(n=25),將采用非人工肝技術進行治療的患者納入對照組(n=25)。觀察組:男13 例,女12 例;年齡22 ~63 歲,平均年齡(52.34±2.38)歲;平均乙肝病程(4.69±1.02)年;并發癥:合并肝硬化8 例,合并腹水11 例,合并肝腎綜合征6 例。對照組:男12 例,女13 例;年齡20 ~62 歲,平均年齡(52.12±2.02)歲;平均乙肝病程(4.74±1.09)年;并發癥:合并肝硬化6 例,合并腹水10 例,合并肝腎綜合征9 例。兩組患者一般資料的差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 方法

兩組均給予退黃、降酶、維持水電解質平衡、營養支持等基礎治療。對照組給予非人工肝技術治療,具體包括:采用人工肝支持系統( 品牌:偉力;型號:WLXGX-8888) 進行治療,經股靜脈或頸靜脈置入單針雙腔導管,建立血流通路,將血流速度控制在80 ~120 mL/min,血漿分離速度根據紅細胞壓積控制在血流速度的20% ~25%。跨膜壓≤50 mmHg(1 mmHg =0.133 kPa),吸附器入口壓(二次膜壓)≤150 mmHg。治療前2 周根據患者病情給予2 ~5次治療,后續每周治療1 ~2 次。觀察組應用雙重血漿分子吸附系統進行治療,方法是:通過血液灌流器以及膽紅素吸附器建立體外循環,靜脈注射5 mg 地塞米松,靜脈注射適量肝素,血液流速控制在100 ~150 mL/min,分離血漿后先后應用膽紅素吸附器、血液灌流器實施吸附并輸回體內,單次治療時間為2 ~3 h。兩組患者均以治療3 ~5 次為一個療程,間隔3 d 后開始下一個療程,均持續治療2個療程。

1.3 觀察指標及評價標準

治療后90 d,對比兩組的臨床療效,比較治療前后其肝功能指標〔谷丙轉氨酶(alanine aminotransferase,ALT)、白蛋白、總膽紅素(total bilirubin,TBil)〕的變化情況,并應用Spearman 分析法分析肝功能指標與雙重血漿分子吸附系統療效的相關性。療效評估標準:顯效:TBil 下降超過50%,凝血酶原活動度超過60%,臨床癥狀與體征明顯改善;有效:TBil 下降30% ~50%,凝血酶原活動度為40% ~60%,臨床癥狀與體征部分改善;無效:臨床癥狀、體征、TBil 以及凝血酶原活動度均未見改善或改善不明顯[5]。肝功能檢測方法:采用自動生化分析儀測定白蛋白、ALT、TBil。

1.4 統計學方法

采用SPSS 24.0 統計學軟件進行數據分析,計量資料用均數±標準差(±s)表示,組間比較采用t檢驗;計數資料用率表示,組間比較采用χ2檢驗,等級資料采用秩和檢驗,以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者臨床療效的比較

治療后90 d,觀察組的臨床療效優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者臨床療效的比較[例(%)]

2.2 兩組患者肝功能的比較

兩組治療后的白蛋白水平均高于本組治療前,差異有統計學意義(P<0.05)。觀察組治療后的白蛋白水平高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。兩組治療后的ALT、TBil 水平均低于本組治療前,差異有統計學意義(P<0.05)。觀察組治療后的ALT、TBil 水平均低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者肝功能的比較(±s)

表2 兩組患者肝功能的比較(±s)

注:a 與本組治療前比較,P <0.05;ALT:谷丙轉氨酶;TBil:總膽紅素。

組別白蛋白(g/L)ALT(U/L)TBil(μmol/L)治療前治療后治療前治療后治療前治療后觀察組(n=25)28.32±2.5630.95±2.01a239.65±32.54168.52±22.41a352.47±35.31216.74±24.05a對照組(n=25)28.47±2.3429.78±1.86a245.78±33.76184.69±21.63a354.86±36.94251.37±24.51a t 值0.2162.1360.6532.5950.2335.042 P 值0.8290.0370.5160.0120.816<0.001

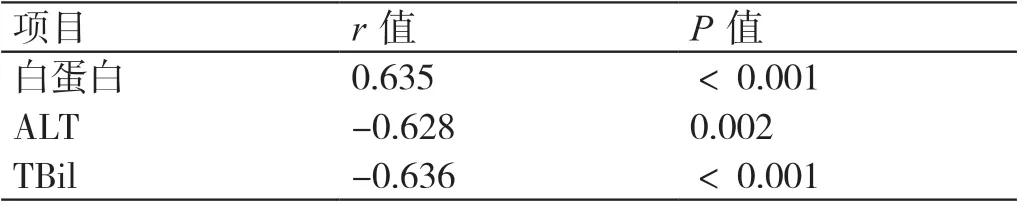

2.3 肝功能指標與雙重血漿分子吸附系統療效的相關性分析

白蛋白與雙重血漿分子吸附系統的療效呈正相關(P<0.05);ALT、TBil 與雙重血漿分子吸附系統的療效呈負相關(P<0.05)。見表3。

表3 肝功能指標與雙重血漿分子吸附系統療效的相關性分析

3 討論

慢加急性肝衰竭通常表現為極度乏力、嚴重的黃疸、嚴重的凝血功能障礙以及食欲不振、腹痛、惡心等嚴重的消化道癥狀[6-7],對患者的生命健康造成嚴重的負面影響,探究高效的相關治療方案具有重要的意義。在本研究中,觀察組的臨床療效優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。這與吳蓓等[8]的研究結果類似。有研究指出,在治療慢加急性肝衰竭方面,非人工肝技術與雙重血漿分子吸附系統均具備良好的療效,但雙重血漿分子吸附系統的療效更顯著。究其原因為,非人工肝技術給血漿供應帶來較大的壓力,存在一定的應用局限性。而雙重血漿分子吸附系統則通過應用吸附劑吸附膽紅素、膽汁酸等體內代謝廢物以及有毒物質來達到凈化血液的目的,在血漿膽紅素吸附治療的基礎上增加使用可吸附大分子毒素的廣譜樹脂吸附劑,可在不耗費血漿的基礎上清除肝臟毒素及炎癥介質,從而可避免血漿和白蛋白的損耗,減輕血漿供應壓力。組合應用兩種吸附劑,可有效擴大吸附種類范疇[9-10],提高清除效率,臨床療效更加顯著,還可避免長期使用非人工肝技術引起的機體反跳現象。白蛋白、ALT、TBil 均是反映肝功能的重要指標[11-12],其中白蛋白的合成與肝功能密切相關,肝功能受損則白蛋白合成減少;而ALT 則主要存在于肝細胞中,當肝細胞受損時,ALT 被釋放,血液中ALT 水平會升高;TBil 的代謝同樣與肝功能密切相關。本研究中,兩組治療后的白蛋白水平均高于本組治療前,差異有統計學意義(P<0.05)。觀察組治療后的白蛋白水平高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。兩組治療后的ALT、TBil 水平均低于本組治療前,差異有統計學意義(P<0.05)。觀察組治療后的ALT、TBil 水平均低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。這說明,非人工肝技術與雙重血漿分子吸附系統治療均可改善肝功能,但雙重血漿分子吸附系統治療的改善效果更顯著,這與既往的研究結果類似[13]。究其原因為,雙重血漿分子吸附系統治療可減輕肝細胞損傷,從而促進肝功能的恢復[14-15]。Spearman 分析顯示,白蛋白與雙重血漿分子吸附系統的療效呈正相關(P<0.05);ALT、TBil 與雙重血漿分子吸附系統的療效呈負相關(P<0.05)。有研究指出,乙肝相關慢加急性肝衰竭患者因存在肝細胞壞死、肝臟合成、代謝功能下降的情況,會出現白蛋白水平的降低及TBil、ALT 水平的升高。臨床上應密切關注慢加急性肝衰竭患者的肝功能變化情況,并根據其肝功能指標及時對治療方案進行調整。

綜上所述,雙重血漿分子吸附系統治療乙肝相關慢加急性肝衰竭可獲得良好的臨床療效,能夠有效改善患者的肝功能和預后,具有較高的臨床應用價值。