英國博物館美育經驗及啟示

徐 望

(1.南京藝術學院紫金文創研究院,江蘇 南京 210013;2.江蘇省文化藝術研究院,江蘇 南京 210005)

英國是一個高度重視博物館建設發展的國家。英國博物館數量多、類型全、服務優,深受公眾喜愛。據上海師范大學都市文化研究中心2013年發布的《全球城市公共文化服務發展報告》統計:英國倫敦早在2012年,博物館數量已達173家,是一座“博物館之城”[1];而中國首都北京直到2019年,實有博物館數量才達到163家[2],不及6年前倫敦的水平(盡管近年來數量不斷增加,與倫敦仍存差距)。英國國家博物館館長委員會2015年發布報告《博物館很重要》(MuseumsareImportant),闡述了博物館的重要價值,包括:保護公共文化資源;保留國家記憶;增進公眾智識;激發創新靈感等,指出:“博物館很重要,其是為過去、現在及未來的人提供公共服務的最重要機構。”并指出了無論何種規模的博物館,都為英國公共事業做出了重大貢獻,主要有8點:一是豐富公眾文化生活;二是繁榮地區經濟;三是博物館熱度最高的旅游景點,直接拉動旅游業發展;四是提升國家文化軟實力;五是聯結社區;六是推動健康與福利事業發展;七是促進終生教育;八是推動科技創新。基于此,博物館理應獲得更大的財政投入。[3]

一、英國博物館教育及美育概況

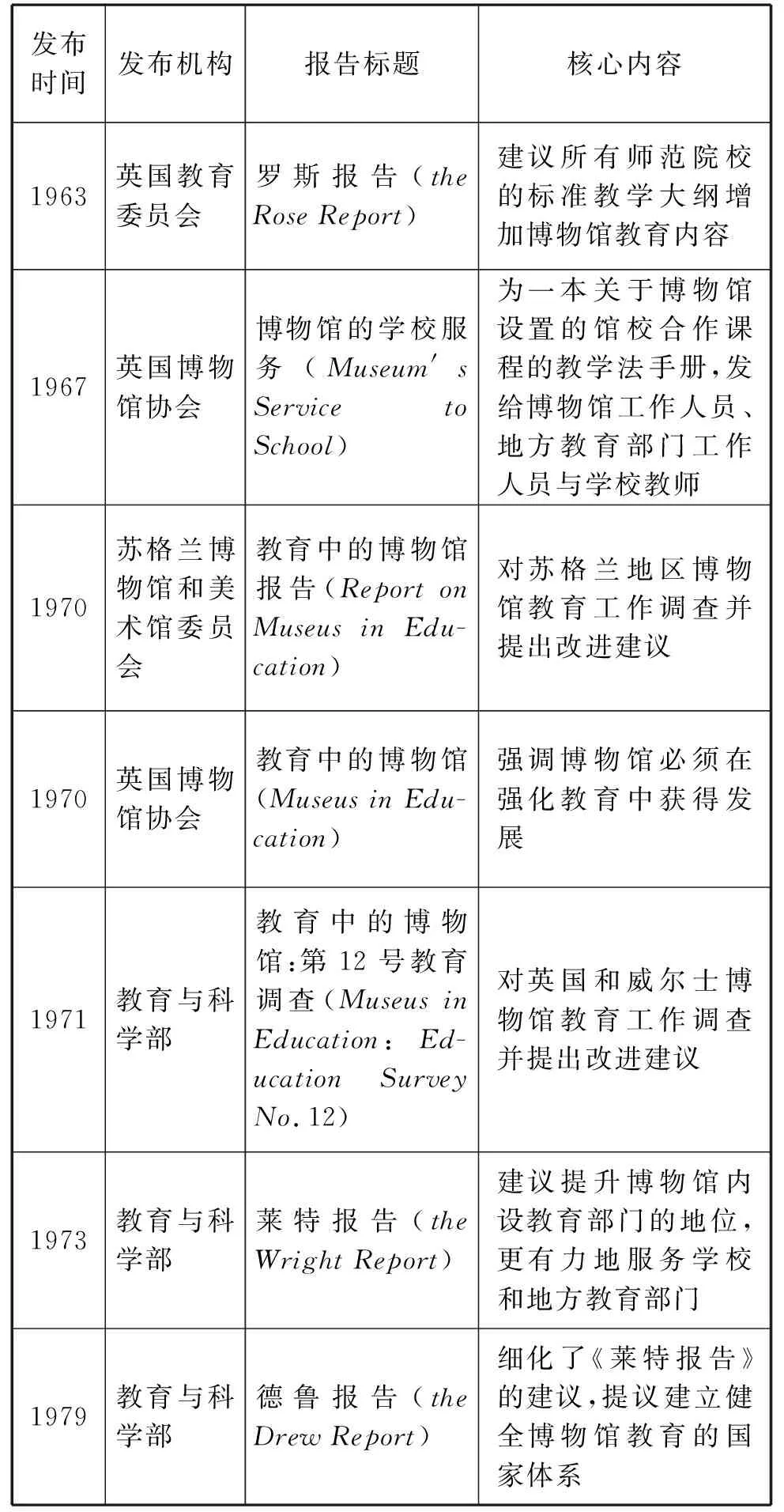

英國的博物館教育歷史悠久。世界上第一座博物館英國牛津大學阿什莫林博物館自1683年開館以來,就奠定了博物館作為公眾學習場所與社會教育機構的職能基礎。18世紀60年代英國工業革命后,社會對于博物館的文化普及和社會教育提出了更高要求。到了19世紀70年代,英國教育界開始關注社會教育,博物館進一步完善展覽教育,并開始對學校提供文物復制品、藝術品以及教員的租借服務。1895年,英國修訂《學校教育法案》(SchoolEducationAct),要求學校在博物館內進行教學,館校合作之路開始延伸。19世紀末到20世紀20年代,“博物館現代化運動”開啟,博物館由收藏機構向以社會教育為第一使命的公共文化服務機構轉型。1914—1918年的一戰期間,教師與公眾對于博物館教育服務的需求提升,博物館在向社會傳播文化,為學生提供教育方面有所作為;杜威等教育家指出了博物館教育的重要意義;校內博物館涌現。[4]1920年,報告《博物館與教育的關系》(MuseuminRelationtoEducation)在英國協會的卡迪夫會議上發布,強調了博物館的社會教育使命。1928年,卡內基英國信托基金會發布《邁爾斯報告》(theMiersReport),該報告基于對英國500多家公立博物館的調查,指出英國博物館在社會教育方面任重道遠,并且引介了美國博物館教育實踐案例。1931年,英國教育委員會發布了《博物館和學校:關于加強公共博物館和公共教育機構合作可能性的備忘錄》(MuseumsandSchools:MemorandumonThePossiblityofIncreasedCooperationBetweenPublicMuseumsandPublicEducationalInstitutions),期望推進館校合作。1938年,卡內基英國信托基金會關于博物館教育的第二份報告《馬克漢姆報告》(theMarkhamReport)發布,指出經過10年努力,英國公立博物館的教育工作取得了長足進步,并提出了新的展望。[5](P33-44)20世紀六七十年代,是英國博物館教育的加速發展期,這一時期一系列關于博物館教育的重要報告陸續發布(見下表)。1969年,英國成立了“博物館教育圓桌組織”(Museum Education Roundtable),該組織的專業刊物《博物館教育期刊》(JournalofMuseumEducation)于1973年創刊,從實踐與理論兩個方面推進了博物館教育。[6]1970年,萊斯特大學推進博物館學學科建設,把博物館教育作為一個重要的專業研究方向。[7]20世紀七八十年代起,英國的博物館所開展的教育活動呈現出專業化加強的趨勢:博物館內設的教育部門與教育崗位數量增加、專業人才數量同步增加。1988年,英國制定“國家課程”(National Curriculum),把博物館課程納入學校課程體系。20世紀90年代,博物館課程與學校課程的鏈接進一步加強,1999年超過8成觀眾為學校團體觀眾;博物館教育部門與地方教育部門開始合作。[8](P60-61)進入21世紀,英國博物館教育的國家體系(National System)逐漸形成;并且隨著“終身教育”理念在全球傳播,英國的博物館實施更多面向成年觀眾的教育項目,推動英國建設終身學習型社會。

20世紀六七十年代英國關于博物館教育的重要報告[9](P54-60)

博物館教育因其教育素材的廣博性、教育內容的豐富性、教育形式的多樣性,可以實現五育共促,全面育人。“博物館美育”是社會美育的重要構成部分,專指博物館對于社會公眾(主要是觀眾)的審美情操的涵育,以藝術審美教育為核心內容和首要手段。

英國博物館界對于博物館教育乃至美育的探討很豐富。格林希爾(Eilean Hooper-Greenhill)在其著作《博物館與美術館教育》(MuseumandGalleryEducation,1994)中論述道:博物館本身既被人們視為一個教育機構,其中也開展有明確教育目的的活動。關于博物館教育,有“小教育”與“大教育”之分,前者專指由博物館的教育部門組織的,為學生或社會人員提供的專門教育項目;后者指博物館的所有面向社會公眾的服務,包括展覽、活動、商品銷售、文化傳播等。無論學者們認為博物館教育的范疇如何,所有的討論都認同:博物館的社會教育意義最關鍵之處在于,博物館客觀上提供了支持觀眾自主探索、自我學習的環境與氛圍;并且,盡管“學不必教”,博物館專業人員、教育工作者等同時提供學習輔助以及教育指導服務。[10](P10)

英國博物館界將博物館教育產品及服務的供給方式劃分為直接式與間接式兩種,直接式指博物館的教育工作者直接與教育對象接觸,如在館內提供講解、到學校提供培訓以及開展面對面的教育活動等;間接式指博物館的教育工作者不與教育對象接觸,通過發放印刷品,利用傳媒傳播博物館文化,銷售博物館文創產品等開展教育。

除了博物館自身以及與博物館合作的學校以外,英國的參與提供博物館教育服務的機構十分多元,主要包括:政府文化教育相關部門及下設機構、第三方機構、研究院所和學術機構、基金會、企業等。

二、英國主要博物館美育案例

大英博物館(BM)1753年建立,1759年對社會開放,是英國最大的綜合性博物館,世界上歷史最悠久、最具影響力的博物館之一。該館擁有目前歐洲最大的室內廣場——大中庭(Great Court),藏有超過800萬件世界各地的文物,限于空間,展出的僅有1%。在建成初期,觀眾基本來自于上流社會,直到19世紀后半期,觀眾的階層結構逐漸改變,來自社會中下層甚至底層的觀眾逐漸增多。該館也發現了觀眾群體的變化趨勢,更加注重服務全社會、教育各階層公眾。該館教育項目中包含豐富多彩的藝術教育項目,采用藝術工坊、戲劇表演、講演、游學、研究班等形式開展;并且,不但關注學生,也關注社會人員,吸引社會人員與藝術家、藝術學者一同從事藝術創造與研究工作。早在2000年,該館與倫敦大學伯貝克學院聯合建設本科學位課程“世界藝術與手工藝”,在博物館的非正式教育與學校的正式教育間架起橋梁,為學科建設提供博物館資源。[11]該館作為一座國際化的博物館,跨文化藝術教育是其社會美育實踐的重要內容。其面向國際觀眾提供多語言導覽和講解服務,開設國際文化交流班等。該館基于羅塞塔石碑、埃及雕塑、日本浮世繪等館藏重點文物開發文創產品,在為博物館運營增加收入來源時,使博物館品牌與博物館文化特色、藝術元素廣泛滲入消費者生活,推動博物館美育與生活美育結合。

泰特現代美術館(TM)經由倫敦泰晤士河南岸的工業遺產老電廠改造而來,于2000年開館,是一座年輕但極具影響力的美術館,名列世界三大現當代藝術博物館之列。館藏為1900年以來的英國和世界現當代造型藝術品。基于“遇見藝術,豐富生活”的憧憬[12],該館注重以常變常新的展覽分享新的藝術視角;以常態化的觀眾調研把握觀眾的藝術口味和服務需求;以多元化的合作方式拓展教育項目的內容與形式。除了常規的展覽教育和體驗式藝術活動,該館還設有是藝術家與觀眾密切互動的“藝術興趣小組”、以藝術聯結社區的“藝術社區”、 致力于藝術教育精準供給“點對點工作坊”、針對專門職業人群的藝術教育項目(如2007年專門面向出租車司機的“出租車項目”)等。[13]別具一格的展覽布局是其一大創新:傳統展覽或以年代順序布展、或以媒介質料劃分展區;而該館設有“歷史—記憶—社會(History—Memory—Society)”“景觀—物質—環境(Landscape—Matter—Environment)”“靜物—事物—真實生活(Still Life—Object—Real Life)”“裸體—行動—身體(Nude—Action—Body)”四大版塊的展覽[14],對于藝術史進行了異質化呈現與全新闡釋,使觀眾看到同一主題下不同時期的藝術品,激發新的思考。建館以來,促進公眾對現當代藝術的理解和享受,打造“看得懂”的展覽,是其孜孜以求的目標[15]——“看得懂”觀展服務貫穿與觀眾觀展的前、中、后三個階段:在“觀展前”階段,設有“開始”展廳,為一個展覽序廳,引導觀眾以正確的方式打開美術館;在“觀展中”階段,觀眾對照入館時取得的“學習單”上的問題思考和理解藝術品;在“觀展后”階段,觀眾有通暢的意見反饋和需求表達渠道。[16]可見,該館的社會美育工作具有視角的創新度、廣泛的可及性、文化的包容度。

英國國家美術館(NG)又稱“國家藝廊”,以13—19世紀的歐洲美術作品為特色館藏。在發揮社會美育職能方面,該館首先提供給觀眾的是空曠寧靜、干擾最小化的審美空間,對于專業觀眾學習研究美術作品有所助益。該館為每一位觀眾提供母語版導覽手冊,特別標記重點作品的位置,為時間有限的觀眾設計最省時、最精華的參觀路線。其注重觀眾調查,基于觀眾調查發現不同國家觀眾的藝術偏好,從而對導覽設備進行改進,不同語言系統的自動導覽儀講解的內容完全不同,側重于講解該國觀眾最感興趣的作品。該館志愿者為入門級觀眾免費教授美術史課程并講解美術作品,同時推廣藝術學習活動。該館注重運用數字技術、網絡技術傳播文化藝術:館內設有數字“微美術館”(Micro Gallery)空間,提供數字作品查詢服務,并開發了手機APP智能導覽與作品檢索系統。[17]通過種種努力,該館吸引了更多觀眾走進美術館,為更多觀眾提供了更周到的服務,對于建構觀眾審美價值觀、引導社會審美文化發展做出了貢獻。

維多利亞與阿爾伯特博物館(V&A)是世界上最大的裝飾與設計藝術博物館,擁有超過450萬件跨越5000余年歷史、來自世界各地的藏品。在英國工業革命過后,中產階級逐漸成為城市新貴,他們對于生產生活中美與藝術的需求越來越高。藝術從為權貴服務轉向為新貴服務,裝飾與設計等實用藝術愈發受到青睞。1851年倫敦于“水晶宮”舉辦第一次國際工業博覽會之后,門票收入用以建立永久收藏和展陳博覽會展品的國家級博物館,即1852年成立的V&A,旨在展示設計藝術成就,提升公眾審美品位。[18]該館的使命是:做世界一流的設計藝術博物館,對設計界的知與美廣加宣揚,豐富公眾的生活和提升公眾的品位。該館致力于打造設計藝術博物館品牌,制定了包括6個方面工作的品牌戰略:一是為觀眾創造至高體驗;二是推動博物館服務于創意和知識經濟;三是增強國際傳播效力;四是推進財務自主;五是優化數字設計;六是融資多元化。[19]該館擁有設計藝術方面的教育專長,曾作為英國皇家藝術學院的研究生培養機構,現仍共同培訓設計師。其為全球設計師、表演藝術家、作家等提供“駐地工作室”(Residency Studios),促進他們同策展人、館內教育工作者、觀眾等交流,共同開展沙龍、創意活動等美育活動,并汲取創造靈感。[20]為了提升美育效能,該館將觀眾細分為包括“文化客”“藝術迷”“研究者”“傳播者”“游客”“熱心建議者”“社交達人”“家庭觀眾”等類型,無論是展覽還是活動,至少針對兩個組別的觀眾,同時拓展兩個組別的觀眾。觀眾體驗部(Visitor Experience Department)是其特色服務部門,負責優化觀眾在館內的一切體驗,包括:獲取信息、觀看展覽、參與活動、排隊、用餐、購物、如廁等,服務極為周到。[21]該館以最優的服務吸引最廣泛的觀眾,實現了最廣泛的美育。該館與時俱進,善于運用新科技創辦多學科融合、多感官刺激的展覽,激發觀眾觀展和探索興趣,以增進美育效果,如:2021年暑期,其推出VR沉浸展“愛麗絲:越奇越怪,越奇越怪(Alice:Curiouser and Curiouser)”。以游戲形式展開的展覽賦予觀眾高度的主觀能動性,將觀眾置于故事的中心,觀眾對“好奇愛麗絲”體驗項目給予了積極的反饋,展覽工作組人員表示:“我們很想要人們體驗愛麗絲的感覺,同時體驗她所擁有的自主性和權力。”“對有些人來說,就好像回到了童年,想起了愛麗絲對他們的重要意義……體驗喚醒了人們的情感,觸動了觀眾心底最柔軟的地方。”[22]

杜莎夫人蠟像館(Madame Tussauds)是倫敦最吸引人的旅游景點之一,以展示名人蠟像聞名于世,在全球多地設有分館。英國杜莎集團現為名列歐洲第一的娛樂集團。這家博物館帶給人獨一無二的奇妙體驗。觀眾不僅能夠與栩栩如生的名人蠟像面對面,隨心所欲地觀看、合影,還可以與“名人”親密互動,包括接觸、游戲、同臺獻藝、同場競技等,還可以試穿名人服裝,做一回“名人”。并且整個互動過程,都有專人拍攝,供觀眾購買照片、錄像等。[23]由于藝術界名人是蠟像創作的重要對象,所以該館具有顯著的藝術教育效用;并且,該館的蠟像制作技藝高超,且藝術性強,善于表現隱藏于人物內心深處的情感,具有較高審美價值。可以說,該館成功地將大眾娛樂轉化為了大眾美育。

鐵橋谷博物館(IGM)是位于英國斯洛浦郡泰爾福市的鐵橋谷(Ironbridge Gorge)。該地因1779年架設在塞文河上的世界第一座鐵制巨橋而得名。這座鐵橋是18世紀英國工業革命的象征符號。該地因此成名,成為第一個被列入世界遺產的工業遺產地。[24]在這里,于20世紀60年代規劃設計,70年代建造起來的鐵橋谷博物館是以“生態博物館”理念為指導的整體性博物館群,范圍覆蓋河谷兩端一系列自然、人文工業景觀遺址和鐵器、機器、瓷器、瓷磚博物館、圖書館、檔案館等。這是一片以原生態樣態呈現的,包含大量工業遺產點和多類型博物館的區域,具體包括:285個工業遺跡、7個博物館,具有高度的旅游價值,年均吸引30萬游客。這座生態博物館是基于生態美學的工業遺產保護典范,使工業廢址“變廢為寶”,曾獲得全英與歐洲最佳博物館獎。[25]館區內擁有原貌保存的巷道、軌道、坡路、運河、鐵路編織成的古老運輸網絡,以及采礦區、鑄造廠、車間、倉庫、商鋪、民居等18世紀的工業和生活建筑,內部有還原當時生產生活景象的蠟像,這些工業遺址與青山綠水相映成趣,鐵橋和鼓風爐是其中最為著名的景觀。該館對于前來觀光的游客,具有顯著的生態美育作用,帶來別具一格的博物館審美體驗。

三、英國經驗對于國內博物館美育的啟示

(一)觀眾第一,強化服務意識

通過上述對英國博物館美育經驗的歸納與分析,可以發現,“觀眾第一”是英國博物館所秉持的一致理念。在這一理念引導下,博物館不斷強化服務意識,優化服務、細化服務,盡其所能地吸引觀眾。也只有當博物館具有強大的觀眾吸引力時,博物館的社會教育乃至社會美育職能才可能得到最大程度地發揮。因此,觀眾第一,強化服務意識,是國內博物館要向英國博物館學習的第一點。

第一,博物館要以優質的服務吸引觀眾“走進來、常進來、融進來”。博物館的服務包含面很廣,不但舉辦展覽、開展教育活動是很重要的服務項目,傳播信息、接待觀眾、經營餐飲、保障安全與衛生、開發與銷售文創產品等都是不可或缺的服務項目。博物館作為公共文化服務機構,所有面對觀眾的工作無一不是服務。因此,博物館吸引觀眾的第一路徑就是優化服務。一要優化使觀眾“走進來”的服務,如:更好地傳播博物館展覽與活動信息;開通博物館專線巴士;完善無障礙設施;改進母嬰服務、兒童服務、多語言服務等。二要優化使觀眾“常進來”的服務,這就要求博物館的展覽與活動要常變常新,定位人群要更加精準;除了教育相關的服務外,博物館還要特別注重提升各項消費服務,如改進餐飲服務,推出特色美食來吸引觀眾等。三要優化使觀眾“融進來”的服務,包括:改進導覽、講解、文化傳播等服務,增進觀眾對博物館文化藝術的理解;推進博物館更好地與學校、企業、家庭、社區、社團等進行文化融合;推進博物館更好地與周邊居民生活融合,如在博物館內建設娛樂區、健身區、兒童游樂區等。

第二,博物館要以優質的服務引導觀眾“多探索、多參與、多表達”。當前,國內博物館的觀眾基本還處于消極地、被動地接受博物館傳輸的信息的階段,在參觀過程中很少思考、發言、提問,大多數觀眾從不參與博物館的各項活動,也很少表達自己內心的想法。博物館有責任引導觀眾以更加積極主動的姿態進行參觀學習,促進觀眾形成主動探索、深入參與、充分表達自己觀點和意見的文化習性。具體路徑諸如:設計“學習單”“探索游戲”等,引導觀眾帶著問題參觀和探索;增加互動裝置、體驗裝置,吸引觀眾動手操作、具身體驗;重視觀眾的話語權,邀請觀眾從自身視角出發對展覽與展品討論與解讀;借助新型傳媒暢通觀眾表達渠道,如建立觀眾討論群、評論區、意見平臺等。

第三,博物館要以優質的服務促進觀眾“學文化、學藝術、學審美”。博物館的藏品蘊藏著無限豐富的文化知識,提升展覽服務水平,是促進觀眾學文化的最重要途徑。這就要求博物館的展覽要善于闡釋與傳達自身,展覽中的說明性文本應簡明易懂,自動導覽設備、人工講解服務等要不斷完善。博物館雖然不具備狹義的藝術教育(技藝教育)職能,卻可以對觀眾施展廣義的藝術教育,這是由博物館的藏品體系決定的——大部分博物館的大部分藏品都是藝術品(和工藝品)。促進觀眾在博物館中學藝術,一是促進觀眾學習藝術史知識;二是激發觀眾對于藝術技藝的學習興趣。而一般觀眾通過參觀博物館,觀賞藝術品,最大的收獲就是獲得審美愉悅感。盡管不是人人都對與藝術史的知識感興趣,也不是人人都會去學習一門藝術技藝,但是人人都可以在審美經驗中獲得審美感覺。博物館展示的藝術品是經過遴選的藝術精品,因此,博物館能夠促進觀眾提升審美品位。促進觀眾感受美、學審美,正是博物館美育的主旨。

(二)轉變理念,突出美育職能

上述發達國家的博物館都是教育主導型博物館,并且其藝術類博物館最為發達、最為著名、最受歡迎,發揮了強大的社會美育職能。與之相比,我國博物館不但存在“重展不重教”的問題,而且存在美育職能發揮不夠的問題。因此,轉變理念,突出美育職能,是國內博物館要向英國博物館學習的第二點。轉變理念,就是要樹立“重展更重教”的理念[26],把教育職能作為博物館的首要職能,使博物館不再簡單地依靠“熱展”來短效地提升人氣,而更多地憑借“優教”來長效地提升觀眾黏性;使博物館成為向全民供給優質教育產品與服務的開放大學;使博物館教育與全民終身教育緊密結合。突出美育職能,就是要更好地發揮美育的一系列獨特功能。

第一,博物館要更好地發揮美育的情感潤澤功能。美育在理論上與美學相聯,在實踐上從屬于教育。由于“美學”這個名詞來源于鮑姆嘉通在《關于詩的哲學沉思錄》(1735)中提出的“感覺學”(Aesthetic)。因此,理論上看,與美學密切相關的美育是一種感性教育,確切地說:是培育美的情感的教育。[27](P5)世界上第一個提出“美育”概念并加以理論化闡釋的哲學家席勒明確地將美育界定為情感教育。[28](P13)中國的美育奠基者蔡元培在《教育大辭書》(1930)中對“美育”所下的定義是:“美育者,應用美學理論于教育,以陶養感情為目的者也。”[29]可見,美育是作用于人的情感的教育,以情感為紐帶溝通審美主客體,通過“移情”作用使主體得到感染、熏浸、陶冶。因此,博物館美育的宗旨就是潤澤觀眾的情感。為此,博物館應以“美的空間”來定位自身,處處彰顯美、渲染美,更多地展示美的藝術,成為觀眾的心靈憩息、情感陶養之所。

第二,博物館要更好地發揮美育的教育中介功能。與英國以藝術類博物館為最主要的博物館類型相比,藝術類博物館不是中國最主要的博物館類型,這點現狀在短期內難以改變。因此,要提升中國博物館美育的整體水平,必須使非藝術類博物館更好地發揮美育的教育中介功能。美育是具有廣泛中介性的教育,這是由于美育主要憑借美的藝術實施,而藝術常常作為素材、手段等促進德育、智育、體育、勞動教育等的實施。因此,博物館美育并不是藝術類博物館的專有職能,非藝術類博物館也必然要以美的藝術作為中介來實施教育。非藝術類博物館要更好地發揮藝術的情感感染力,通過藝術的手段使思想道德更加深入人心、歷史文化更加形象生動、科學技術更加富于美感。這就要求非藝術類博物館提升展覽與教育活動的藝術性,用豐富的藝術語言辦展覽,用直觀的藝術形象講故事,用體驗性強的藝術活動教育人。

第三,博物館要更好地發揮美育的創造力激發功能。以藝術教育為主要手段的美育具有創造力激發的功能,這是由藝術的創造性本性所決定的。不但藝術創造是具有高度創造性的活動;藝術審美(藝術欣賞)同樣需要主體的投入創造力,對于藝術品的審美接受活動本身就是投入了接受者主觀能動性、融入了接受者個性、注入了接受者大量的情感、聯想、想象等創造力的活動。正是憑著創造力,藝術才被創造出來;也正是憑著創造力,藝術作為審美對象才被激活,才具有了生命力,生長出無限化的意義。[30](P6)博物館要更好地發揮美育職能,必須更好地發揮美育的創造力激發功能。英國著名博物館均非常擅長通過美育活動激發參與者的創造力,如創設藝術工坊,開展藝術研學活動,基于展品創作與表演戲劇,在展覽中引入音樂、舞蹈、戲劇等多元藝術形式等。這些經驗值得國內博物館借鑒。

(三)寓教于樂,凸顯休閑意味

由以上對英國博物館美育概況與案例的論述可見,博物館的休閑化、娛樂化不但使博物館更具吸引力,也使得博物館的美與藝術更加“潤物無聲”地深入人心。“美育之父”席勒在《美育書簡》(1795)中將人的審美沖動稱為“游戲沖動”[31](P51),人類的審美活動與藝術活動無一不是游戲活動;以游戲的方式“寓教于樂”,是美育實施的一個本質性特點;美育是休閑意味極強的教育。因此,寓教于樂,凸顯休閑意味,是國內博物館要向英國博物館學習的第三點。而現實中,博物館的休閑意味正越來越濃。

第一,博物館的發展融入現代休閑產業的發展進程。休閑產業屬于現代服務業,其對接的是人們的開展休閑活動、獲得休閑愉悅的精神需求,是一種產業門類廣、跨度大的橫向產業。其與第三產業中的文化產業、旅游產業、體育產業等具有高度關聯性,并廣泛涉及第一第二產業中的諸多產業部門,具有龐大的產業群和很長的產業鏈,是一種多元復合型產業,具有高度的產業融合性。[32]博物館盡管是非營利性的公共文化服務機構,在中國,屬于文化事業而非文化產業,但其為社會公眾提供文化休閑空間、提供非正式性教育、開發并銷售文創產品,并且在文旅融合進程中推動文化和旅游產業發展。因此,博物館事業與現代休閑產業具有客觀聯系,并且,兩者有機融合是大勢所趨。

第二,博物館的發展正助推建設性的休閑生活開展。休閑是一種美好的生存狀態,使人擺脫“身為形役,心為物累”,實現身心調達。清代張潮在《幽夢影》中寫道:“人莫樂于閑,非無所事事之謂也。閑則能讀書,閑則能游名山,閑則能交益友,閑則能飲酒,閑則能著書,天下之樂,孰大于是?”[33](P74)皮珀的《閑暇:文化的基礎》核心觀點是:閑暇是一種哲學式的人生態度和生活觀念,并不等于休息休止,也不是玩樂,更不是懶惰的代名詞;而是作為勞作的目的,并且是一種文化創造的能力。只有有了閑暇,才能實現更高層次的人生理想和創造更豐美的文化果實。因而,閑暇是文化的基礎。[34](P3)可見,休閑并不等于無所事事、無聊怠惰,更不等于安逸享樂、縱欲消遣,甚至“娛樂至死”。休閑當是一種主體自由選擇參與建設性事務,以充分陶冶情操、培養志趣、發展潛能的積極的生存樣式;休閑并不與勞動相斥,恰恰是投入了一種非被動役使性的主動選擇性勞動,在這種自主自由的勞動中,主體恢復了精力、創造了價值、發展了自我。從這個意義上看,作為非正式教育機構的博物館對于助推建設性休閑生活的開展大有可為,主要途徑為:提供休閑性學習空間、創設休閑性強的展覽和活動、與文旅產業進一步融合等。

第三,博物館的發展正助力審美化的休閑樣態生長。休閑有多種樣態,“美的休閑”是其中一種,其致力于探索、創造和享受休閑的美,是生活審美化的外化和審美生活化的內化,能夠提升休閑品質和人生幸福感。王國維的《人間嗜好之研究》(1907)是一篇有著審美化休閑寓意的文章,提出了“嗜好”這一休閑活動,并探討其與“生活之欲”“勢力之欲”兩者的關系,明確了“嗜好”的產生在于“勢力有余”,是“唯為活動故而活動”;進一步區分了“高尚之嗜好”與“卑劣之嗜好”,把文學、美術等歸于“最高尚之嗜好”;還借鑒了席勒的剩余精力說與游戲沖動說來說明藝術類嗜好“淵源之存于剩余之勢力”。[35](P135-138)可見,他傾向于屬于審美創造活動的休閑嗜好。而在此前的《去毒篇》(1906)中,他就已明確地表達了須以休閑遣興(“感情上之疾病,非以感情治之不可。必使其閑暇之時心有所寄,而后能得以自遣”),并以審美化的“高尚之嗜好”慰藉“空虛之苦痛”,以防止和取代“卑劣之嗜好”的觀點。[36](P112)可見,休閑樣態有美雅與劣俗的高下之別。發展內容健康、格調高尚的“美的休閑”對于高尚的文化習性之形成具有重要意義。博物館具有文化休閑場館的屬性,其通過美的環境、美的藝術助力審美化的休閑樣態生長。