意大利的地下文明

伊麗莎白·沃肯廷

一度被意大利政府稱為“國家恥辱”的馬泰拉古巖洞區,現在卻成了可持續發展“智慧城市”的典范。

馬泰拉是意大利南部的一座城市。我和安東尼奧·尼科萊蒂在城內的維托里奧·威尼托廣場喝咖啡時,他回憶起1991年的情景:“在我還很年輕的時候,這里只有一條馬路,跑著不多的車輛,周圍有一些停車的地方和幾個花壇。我17歲那年,有一天,其中一個花壇突然開始坍塌。”

尼科萊蒂現任巴西利卡塔旅游局局長,同時也是土木工程師和城市規劃師。他介紹說,當時,很多工人被帶到花壇坍塌的地方,探查地下情況。他和幾個朋友非常好奇,所以常常跑去圍觀。“一名男子穿著潛水裝備,提著充氣小艇,到地下探險,就像在電影里一樣。”他回憶道。

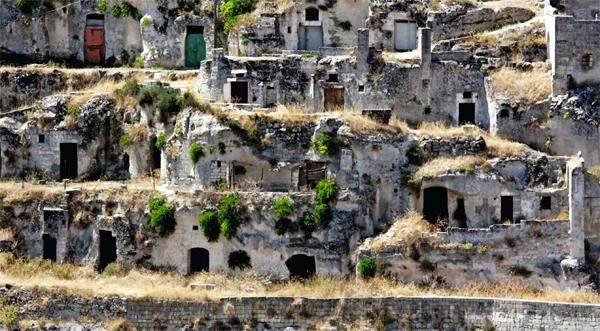

原來,花壇建在一個巨大的蓄水池上,緊挨著古老的薩西區——馬泰拉古巖洞的所在地。大約從公元850年開始,薩西區便有人居住。20世紀50年代初,意大利政府發現當地居民生活在骯臟的環境中,沒有干凈水、電和排污系統,于是宣布該地區為“國家恥辱”。隨后,2萬薩西居民被遷移到城郊新建的公寓樓里。

蓄水池的重見天日讓意大利國內外大為震驚。然而,對于許多在薩西長大的人及其后代來說,這只是進一步證實了他們早已知道的事實:馬泰拉不是一個落后的地方。在因貧困、過度擁擠和疾病泛濫而不幸沒落之前,馬泰拉曾是一個蒸蒸日上的先進社區,擁有強大的雨水收集和渠化系統。

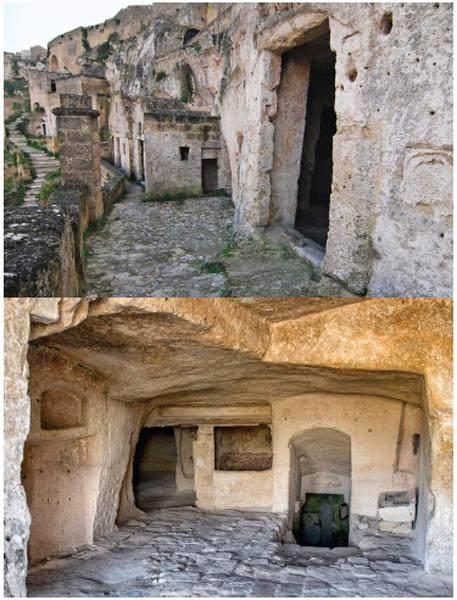

公元九世紀,薩西區已經相當熱鬧了,地主、工匠和商人都聚居于此,后來又多了農民和牧羊人——所有人都已適應了貧瘠多石的生活環境。石頭房子有利于抵御冬季的寒冷和夏季的炎熱。此外,人們還從房子后面較軟的石灰巖中挖出洞穴,用來儲存食物,因為這些洞穴可以保持恒定的溫度。

居民們還用石頭建造了簡單而巧妙的蓄水系統,用來收集和過濾雨水。“對于一個城市來說,水資源是非常重要的。”建筑師薩布麗娜·森通澤說,“馬泰拉居民有效地利用了泉水和雨水,將它們按照用途分別收集到不同類型的蓄水池中。”

此外,廢物、廢水和糞便也得到了回收利用。居民們還在屋頂菜園及周圍的土地上種植各種農作物,實現了自給自足。

馬泰拉巴西利卡塔2019基金會文化經理麗塔·奧蘭多說:“大多數居民都偏愛素食,這是農耕文化的特點。肉太貴了,豆類是當地居民蛋白質的重要來源。”

居民們保持著以社區為中心的循環生活方式。奧蘭多介紹說,壞掉的材料和物品不會被丟棄,都會得到修復和利用。居民們都相互支持,擁有強烈的社區意識。這種合作模式在每年8月舉辦的一項活動中得到了完美體現。“活動中,人們會從各家收集各種豆類,然后烹飪出美味的豆湯。”她說,“因為各家儲存的豆類都有限,可能根本不夠整個家庭的人吃,通過這項活動,居民們把豆子匯集到一起,再做出美食讓大家共享。”

當代城市規劃專家經常把古老的巖洞區視作可持續發展“智慧城市”的典范。1993年,聯合國教科文組織將馬泰拉古巖洞區列入《世界遺產名錄》,稱其為“地中海地區最杰出、最完整的原始人定居點”,因為它把人類生活與自然地形及生態系統完美地結合在了一起。

維托里奧·威尼托廣場花壇下所發現的,后被證實是帕隆巴羅·倫戈,即被稱作“水教堂”的地下蓄水池,深16米,長50米,容納有來自城西黏土山的500萬升泉水。

與尼科萊蒂會面后的第二天早上,我和歷史學家弗朗西斯科·福斯基諾一起游覽了薩西。如今,薩西的大部分地區已被改造成豪華精致的巖洞酒店、時尚餐廳、藝術畫廊、雕塑博物館和藝術家工作室。不過,該地區的地理面貌并沒有多大的變化。

俯瞰整個城市,隨處可見石頭住宅、拜占庭式的羅馬教堂和四五層的洞穴,迷宮般的樓梯與狹窄的街道相連。

森通澤說:“薩西建筑對石灰巖進行了層次分割。一個洞穴的屋頂就是另一個洞穴的地板。這被稱為‘減法建筑,因為它們都是通過減少材料來實現的。”

參觀過巧奪天工的建筑之后,我和福斯基諾動身前往洞穴遍布的地下“水教堂”。為了感受它的宏偉,我們在鋼制樓梯上爬上爬下,沿著步行橋欣賞頭頂上方的石墻和橋下波光粼粼的泉水。

我們在費爾南迪噴泉稍作停留,這是威尼托廣場的一個公共噴泉,始建于中世紀,結構簡單,幾乎沒有任何裝飾。和地下蓄水池一樣,它的真正目的是為居民提供新鮮的泉水飲用。

然而,當地蓄水系統之大成恐怕不止于此。最令人驚嘆的,要數薩西幾乎家家必備的雨水收集系統。每家都有一條從石灰巖上鑿出來的水渠,渠外設有小型黏土管道,可將雨水引到家里。此外,居民們還挖了不同大小的集水池和濾水池。出于衛生考慮,雖然雨水是經過過濾的,但不能飲用。

福斯基諾告訴我,他對馬泰拉古巖洞區被視為低等社會的看法大為惱火。20世紀50年代,國內外報刊的頭條上充斥著“在馬泰拉,人們仍然生活在洞穴里”的言論,這讓他十分憤怒。“尤其令人生氣的是‘仍然這個詞,”他說,“就好像馬泰拉人還過著新石器時代穴居人的生活一樣。”

更重要的是,這只是其中一個誤解。

“‘薩西在意大利語中是‘石頭的意思,”福斯基諾說,“但在馬泰拉,‘薩西指的是有建筑物和洞穴的地區。”而馬泰拉人所說的“洞穴”通常指人造洞穴,而不是天然洞穴。

福斯基諾強調,洞穴從來就不是為人類居住而設計的,而是從石砌建筑后面挖掘出來,用以儲存食物,生產橄欖油、葡萄酒和奶酪的。

馬泰拉的衰落始于1806年——巴西利卡塔首府從馬泰拉遷至波坦察。隨后,由于工業革命的爆發,曾經作為人們財富來源的屋后洞穴變得毫無用處。1861年意大利統一后,天主教會擁有的農田被沒收,佃農被迫搬到馬泰拉的薩西區。由于洞穴不再被用來儲存和生產食物,馬泰拉人就把洞穴租給了這些無家可歸的人。

很快,薩西區便人滿為患。尼科萊蒂說:“為了容納更多的租戶,人們不停地往巖石深處挖掘,毀掉了過濾池。”這導致衛生狀況惡化,引發了疾病和死亡。

“那時候,嬰兒的死亡率很高。我父親20歲之前一直住在薩西,他三個兄弟不到三歲就夭折了。”尼科萊蒂繼續說,“不過,這種情況在意大利南部很常見。”

盡管那時的意大利南部普遍貧困,但馬泰拉古巖洞區卻率先成了意大利政府和美國“馬歇爾計劃”的全球展示平臺。該計劃的領導人希望借一個“向現代化郊區遷移”的項目,向全世界展示其如何將“仍生活在洞穴里的社區”救于水火。

然而,如果非要把馬泰拉古巖洞區比作一個展示櫥窗的話,那它更像是創造力和韌性的典范。尼科萊蒂說,在馬泰拉漫長且富有傳奇色彩的歷史中,沒落時期只不過是一段插曲。

“這不是一片貧窮的土地。”他繼續說,“我們有150多座巖石教堂,里面有令人驚嘆的壁畫。馬泰拉有很棒的裝置藝術,是2019年‘歐洲文化之都。不僅如此,我們還創造出了一種獨特的可持續生活方式。”

[編譯自英國廣播公司網站]

編輯:馬果娜