基層智慧防汛決策系統建設分析

劉帥

關鍵詞:智慧防汛;5G;智慧決策;調度指揮

中圖分類號:TP311 文獻標識碼:A

文章編號:1009-3044(2023)14-0082-04

0 引言

水是人類從事生產活動的重要資源,又是自然環境的重要因素,保障“水安全”能夠維系人與生態環境健康發展,確保群眾生命財產免受水旱災害與水環境污染等損失,滿足群眾生活宜居生態環境優美的需要。近年來隨著全球氣候的變化不斷出現極端天氣現象,基層防汛決策能力問題日益突出[1]:一是現有基礎感知不能滿足更高標準的水利管理需求;二是現有系統決策調度支持能力滯后,不滿足科學指揮調度需求;三是區域工程群管控支撐能力不足,阻礙規范化進程;四是信息發布內容偏少,公眾服務能力不足。因此,本文以縣區水庫、河流防汛工作為例,探索基層智慧防汛決策系統構建,項目軟件業務模塊可定制化開發,硬件模塊可自主擴展,平臺建設滿足各種復雜情況水域需求,為智慧水利的現代化建設提供參考。

1 總體設計分析

1.1 系統框架

為實現防汛智慧決策平臺的建設,首先需要建立系統運行維護體系、安全運行保障體系。系統總體框架設計如圖1所示,可以劃分為基礎設施、信息資源中心、智慧支撐、智慧應用、智慧感知、智慧媒體六個層面。

運行維護體系:組織建立嚴密的工程運行體系、維護管理體系和人才培訓機制。嚴格按照建設管理相關規定,實施計劃進度管理和項目過程控制,保障系統平臺安全穩定運行。

安全運行保障體系:為保障系統正常運行,從系統數據安全、軟件運行安全等方面出發,建立開放、有效、主動防御的安全體系。

基礎設施:主要由服務器、網絡(有線/無線)、存儲設備等部分組成,提供整個平臺的基礎硬件服務。

信息資源中心:它是不同類型數據的存儲、管理、調度的核心層,主要包含感知數據庫、業務應用數據庫、實時雨情水情數據庫、多媒體數據庫、App數據庫等。

智慧支撐層:為應用服務提供統一的支撐平臺,在該平臺上統一實現各類業務應用,主要包括操作系統、數據庫系統、系統運行中間件、報表引擎、GIS引擎等。

智慧水利應用:包含用戶使用層面的各種軟件應用平臺,主要有智慧感知數據統一采集平臺、監控一張圖、視頻綜合分析、水情分析、水情預報、實時氣象、臺風防御、警情中心、調度指揮、防汛信息、巡查管理、信息發布、防汛App等。

智慧感知層:即數據的采集層,主要包括河道水位感知、流量感知、視頻感知等站網監測,通過物聯網手段,自動采集識別水位、流量等信息,并結合人工上報、互聯網抓取等方式,為業務應用提供水利數據信息。

智慧媒體:電腦、移動終端、指揮中心、戶外屏、VR等多種媒體設備,滿足不同類型的用戶使用需求。

1.2 關鍵技術分析

1)物聯網技術

物聯網技術為水利信息化提升奠定基礎。以全面支撐“水利工程管理、水資源管理、河湖管理、水旱澇災害防御、水文管理、水行政及公共服務”等業務為目標,構建多級統一的水利智能物聯網,切合前端采集設備異構性的需求,整合控制設備資源和基礎感知,實現數據的高效傳輸,防止數據的丟失、重傳,并結合Web GIS、水利專業知識、設備管理運維知識等[2],實現設備的智能管護,以實現多級水利物聯設備的統一管理、數據共享、高效運維,最終能夠達到系統可自動切換鏈路、動態調節數據參數、通用化的協議解析、智能巡檢系統健康運行狀態的目標。

2)視頻智能分析技術

視頻的智能分析是以計算機視覺技術為基礎,通過對連續圖像的加工處理,分析圖像中的特征數據,檢測并定位視頻背景中運動物體,從而將其分離出來,經過數據的篩選和過濾,有效分析目標數據,當達到符合用戶設定規則的事件時,系統自動發出報警并將數據進行存儲,使普通監控系統具備了人工智能的計算機視覺能力。

視頻的智能分析是利用特定的算法對視頻里每幀的每一個像素進行自動運算,使監控系統具有自動檢測和分析能力,將監控系統從“事后取證”升級到“自動預警-報警”級別,可滿足水利行業的場景需要,也滿足各廠家設備的接入,同時可以與各種監控平臺進行二次對接。將成熟的智能視頻分析技術應用在水利行業,從而提升水利行業監管的智能化水平[3]。

3)AI人工智能技術

結合AI智能語音交互、機器學習等技術,基于水利專業知識圖譜,構建語音助手,對水利常用語音指令進行識別與執行,在指揮決策、業務管理等場景中,實現各類水利專題信息的模糊檢索、智能查詢,為移動應用增加聽覺輸出功能,實現視聽覺的雙重交互,有效提高管理效率,降低專業知識門檻,創新管理手段。

4)微服務架構技術

微服務技術是相對于單體開發而言的,它將智慧防汛決策系統中復雜的功能拆分為多個獨立功能的個體服務,每個個體獨立測試、部署、升級、發布,微服務之間不會相互干擾,方便版本迭代、功能擴展、技術升級。

2 系統建設分析

2.1 智慧感知建設分析

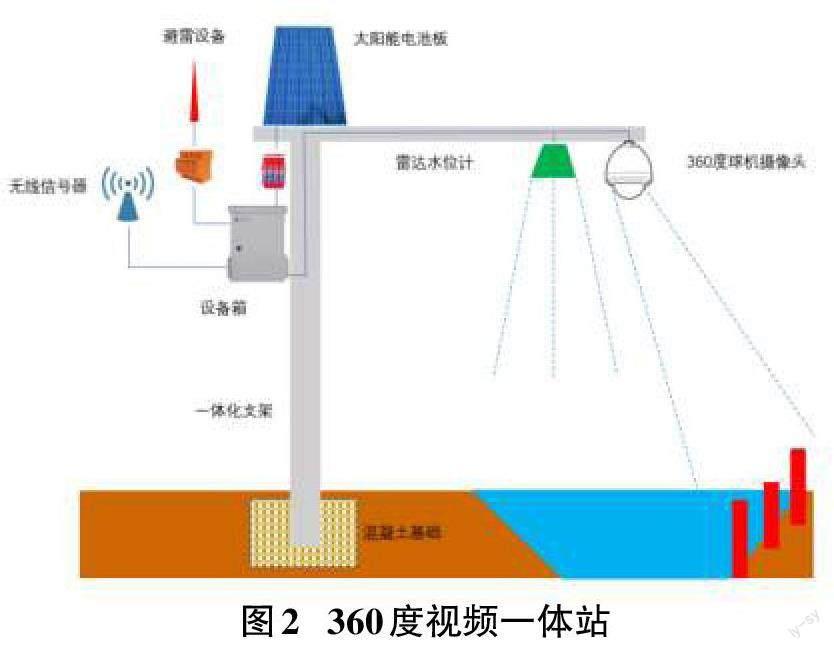

360度視頻一體監測站是智慧防汛決策系統的智慧感知終端系統,為防汛決策、水庫工程管理提供準確、及時、可靠的基礎信息服務[4]。它主要包括雷達水位計、360度球機攝像頭、智能感知終端、無線硬盤刻錄機、供電系統、太陽能電池板、一體化支架等組成。監測站點結構如圖2所示。

智能感知終端自動按照規定頻率采集雷達水位計感知的水位數據后,終端對數據進行處理封裝后通過GPRS無線傳輸信道將數據發送到信息中心,由數據統一采集平臺進行數據接收、解析、入庫。

360球機視頻攝像頭采用有線方式連接無線硬盤刻錄機,無線硬盤刻錄機通過5G無線網絡建立與信息中心的信息通道。視頻攝像頭直接連接信息中心的視頻管理軟件,可以接收定時采集圖像指令、攝像頭上下左右360度方向調整及焦距調整等指令。球機不僅可以實時監控水尺刻度,還可以設置自動輪巡檢測水面的安全情況(人員溺水、大壩決堤等)。

站點功能如下:

1)采用智能遙測終端,可采集多種參量,如:水位、站點電壓等,并具有控制功能。

2)雷達水位計傳感器的天線以波束的形式發射電磁波信號,信號傳播速度V固定不變,發射波在被測水域表面產生反射,天線接收反射回來的回波信號并記錄時間T。通過超聲采樣的方法對發射及反射波束中的每一點進行數據采集,利用智能處理器對信號進行處理后得出探頭與水面之間的距離S。

3)智能遙測終端記錄由雷達水位計安裝的高程H,減去水位計到水面的距離S,計算出水位高程L,按照水文傳輸規約封裝成報文,發送到信息中心。

4)視頻攝像頭通過有線連接無線硬盤刻錄機建立的網絡通道,向信息中心定時發送采集的圖像信息。

5)在需要的實時視頻的情況下,視頻攝像頭將實時影像多媒體數據流通過無線路由器建立的網絡通道實時傳輸到信息中心。

6)智慧感知數據統一采集平臺通過視頻管理軟件,可以直接定時采集視頻設備的影像信息,實現定時定向采集圖像、定時按需錄制視頻等功能。數據統一采集平臺利用圖像識別技術,對圖像中的水尺讀數進行識別解譯,生成水位數據。

7)防雷接地電阻小于10歐姆,并加裝電源避雷器,防止雷擊。

該檢測站點的水位檢測精確度達到毫米級,巡視機制靈活,便于實現信息中心對水位遙測數據、視頻、圖像等數據的接收及水面安全巡查的有關控制,適合建設于水庫大壩、主干道河流區域,動態檢測水量以及水安全問題。

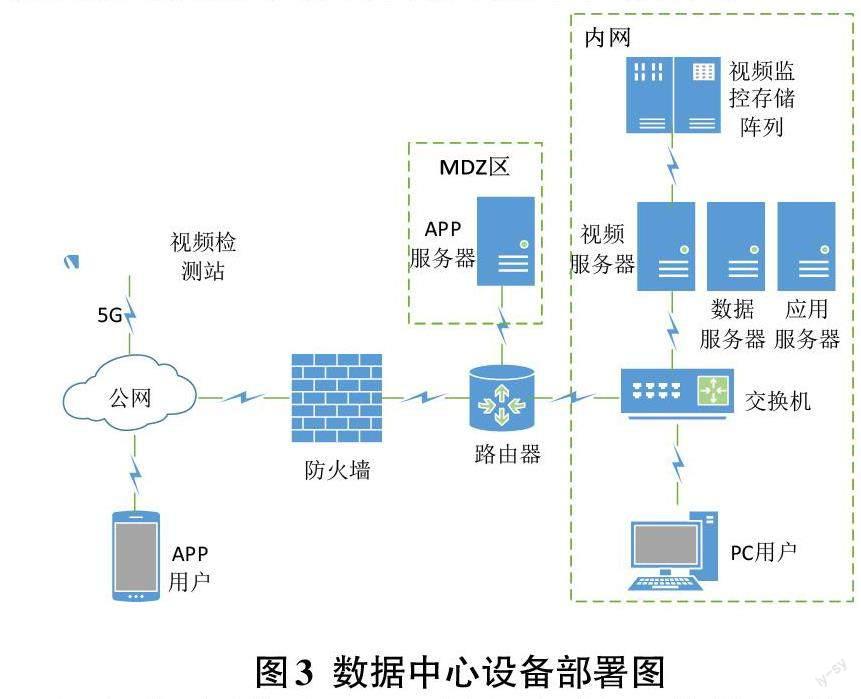

2.2 數據中心建設分析

數據中心是應用系統的信息支撐平臺,用于存儲和管理各應用系統所需的數據。數據中心各數據庫在遵循國家、水利部頒布的行業標準和地方相關行業數據庫設計規范的基礎上,結合業務系統的實際需要可定制化建設[5]:

感知數據庫:主要用于存儲和管理遙測站上報的原始報文、解析記錄、解析結果、業務計算結果、網絡抓取的臺風數據、衛星云圖、雷達回波圖、氣象數據等信息。

標準實時雨水情數據庫:以《實時雨水情數據庫表結構與標識符標準》(SL-2011)為基礎,結合本項目的實際需要,建設測站基本信息、水位、流量等相關的水情信息表[6]。

業務數據庫:用于存儲和管理本項目中實時監控、水情專題分析、圍堰巡查等水利業務有關的數據信息,包含為應用提供服務的中間計算成果、人工填報數據等內容。

多媒體數據庫:用于存儲和管理圖像、視頻、文件等多媒體信息。

App應用數據庫:App服務應運行在DMZ區,因此需要單獨配置數據庫,支撐移動App的運行。

本項目為滿足以上數據庫交互的需求搭建4臺服務器支撐,數據中心設備部署如圖3所示。

視頻服務器:用于部署視頻管理軟件,對視頻終端進行管理、視頻數據進行管理等。

數據庫服務器:用于部署應用系統的數據庫系統。

應用服務器:用于部署防汛智慧決策系統。

移動App 服務器:用于部署移動App 的服務端程序。

2.3 智慧防汛決策平臺功能分析

智能感知數據統一采集平臺:平臺通過視頻檢測站實時接收、解析、存儲、推送數據,一是利用數字圖像處理獲取視頻圖像中的水尺讀數,將多媒體中的水文數據進行解譯,生成水尺水位數據并存儲入庫;二是直接調取視頻檢查站雷達水位計計算出的水量數據并存儲。同時從上級管理單位數據庫中同步有關的雨量實時監測數據、河道水位監測數據、水庫水位監測數據等,對數據進行整理后存儲入庫。通過互聯網匯聚網絡的雨量預報數據、臺風數據、氣象臺發布的云圖、雷達回波圖等數據,實現內外網數據的交換。

防汛一張圖:基于GIS空間地圖,以地形圖、影像圖為底圖,疊加政區、水系圖,以降雨、河道水情、水庫工情、臺風等監測為主要監控要素,通過感知數據與預警指標數據進行對比,實時發現水災害風險,突出展現正在發生警情的站點。系統引入AI語音識別技術,能夠根據用戶的語音輸入,實現地圖導航、站點定位搜索等功能。

視頻綜合分析:它是影響防汛決策工作的重要因素,平臺將各個站點的視頻監測數據流接入,可以采用多種宮格的形式展示各類視頻終端圖像畫面,通過遠程指令對球機監測站的攝像頭進行360度全方位調整,達到多角度觀測水庫水情、大壩安全等多目標監控。視頻綜合服務器通過樣本訓練,實現各個視頻監測站對水尺畫面中水尺讀數的識別,達到視頻監測站自動生成水庫水位信息的目的。

水情分析:用于滿足日常的防汛查詢、報表工作需要,實現對降雨、河道水情、水庫水情等各類業務數據的專業分析,包括實時雨情、雨量過程分析、雨強統計、水位多媒體查詢、河道實時水情、水情均值、水情極值、水位流量過程線、河道大斷面、水位流量關系曲線、上下游流量合成、水庫水情統計等功能。

水情預報:利用大數據挖掘技術,實現河道斷面的洪水預報、水庫納雨量預報等服務。

警情中心:對接當地有關預警系統,展示上級、本單位發布的有關警情信息。

氣象動態:實現對云圖、雷達回波圖的圖像管理、動態播放,掌握區域的氣象動態。實現對氣象臺發布的降雨網格數據展示、降雨量計算等。

臺風防御:對實時臺風路徑信息、強度信息的空間展示、路徑跟蹤、相似臺風分析。

會商調度:通過對防汛預案、專家庫、知識庫、決策模型庫、防汛指揮情景庫、歷史調度指揮庫的管理,實現調度指揮的基礎服務功能。結合實時監控、視頻監控等場景,利用標繪功能等實現多終端異地聯合會商,對會商結果進行記錄管理。對會商調度指揮決策結果進行發布,指導工作人員處置險情。

防汛材料:根據防汛工作的實際需要,生成防汛有關的日報、水情簡報等報表,能夠導出成Word或Excel格式文件。

巡檢管理:實現巡檢任務的制定、發布、執行管理,能夠對巡檢工作進行考核,對巡檢工作的各項進程進行統計分析,全面了解巡檢工作的開展情況。

防汛信息管理:主要實現測站基本信息的管理、河道斷面數據管理、閘門基本信息管理、水位流量關系曲線、人工報送水情數據管理等。

防汛App:與Web系統相融合,實現對雨情、河道水情的實時信息查詢、統計、趨勢分析等,實現衛星云圖、雷達拼圖、氣象預報等信息的查詢、展示,實現視頻站點的在線集成查看,實現對水庫工程巡檢的填報、巡查、維護工作考核等。

3 成效分析

3.1 增強防汛指揮服務能力

系統建成后,有效利用智慧感知站點實時采集基礎數據,通過智慧防汛決策平臺大數據分析形成防汛信息預警,同時巡查員在第一現場使用手機終端與指揮中心平臺建立連接協同辦公,實現多級會商決策,實時調度指揮開展防汛工作,極大解決了傳統會商指揮調度效率慢的問題。

3.2 提高水利行業管理水平

智慧防汛決策系統的建設不僅是保障工程安全、防汛安全的重要保證,還是獲得高質量防汛管理綜合信息的重要渠道。系統采用先進的物聯網、大數據、人工智能等技術,通過實時監控平臺、業務管理系統的整合、共享[7],構建一體化的業務協同平臺,大大提高信息共享的實時性和一致性,使水利業務工作高效、有序開展,可作為水利行業現代化管理的試點。

3.3 降低運維成本投入

系統通過建立流量資源池的方式將每個視頻采集站點的物聯網卡流量共享,采用多種靈活的流量機制,做到按時按需計費,大大降低后期網絡運維成本的投入。智慧防汛系統改變傳統的現場人工巡河方式,視頻會商、遠程巡查、輿情自動報警等智能化的服務既提高工作效率,又降低了人工成本的投入,使防汛工作更智能化。

4 結束語

基層智慧防汛決策系統是在水利信息化、數字化基礎之上的創新應用建設,利用新一代移動通訊5G 技術、物聯網、大數據等信息化高新技術,深層開發和高度整合水利信息化資源,拓展水利信息化的深度和廣度,實現水利感知、傳輸、應用的網絡化,有效地實現水利信息的數據共享,提升基層防汛決策能力,提高水利工程運用管理的效率和效能,以水利信息化引領和帶動水利現代化發展,以水利現代化促進水利信息化,以信息化手段解決人員緊缺,系統功能分散,基礎信息采集部分缺失和管理模式不足等四個方面的問題,系統建設模式可復制推廣,達到全面支撐管理單位防汛管理和工程管理等工作的目標。