桑小頭木虱內生殖系統的形態特征及其在不同發育時期的變化趨勢研究

韋紅顯 耿濤 武華周 婁德釗 吳春標 謝云會 盧芙萍 王樹昌

關鍵詞:桑小頭木虱;內生殖系統;形態特征;變化趨勢

中圖分類號:S888.723 文獻標識碼:A

桑小頭木虱(Paurocephala sauteri Enderlein)是近年來新入侵我國大陸地區的重要桑樹害蟲[1],主要分布于我國包括臺灣南投地區在內的熱帶亞熱帶地區[2-5],國外主要記錄于菲律賓、印度、印度尼西亞、馬來西亞和泰國[2, 6-8]。該蟲主要以若蟲聚集在嫩葉和頂芽背面葉脈處吸食為害,雌雄成蟲則可于葉片正反兩面取食和交配繁殖,若蟲和雌蟲可分泌蠟質,雄蟲可分泌蜜露,種群密度高時,大量的蠟質和蜜露排泄會掉落堆積覆蓋在下方葉片并誘發煤煙病,降低桑葉的光合作用,嚴重影響桑葉的產量和質量。海南適宜的溫度和高濕的氣候環境非常適宜桑小頭木虱的生長發育與繁殖,發生一代的時間僅約18 d,年發生代數超過20 代,且可隨著桑樹的發育終年繁殖[1]。近年來該蟲已成為我國熱帶亞熱帶地區,尤其是海南省桑園發生為害最嚴重的害蟲,海南省瓊中黎族苗族自治縣、臨高縣、萬寧市、儋州市等重要桑樹種植區桑園受害率高達100%,產量損失高達40%以上[1],嚴重影響當前桑資源的多元化利用,給桑蠶產業帶來極大挑戰。

目前桑園桑小頭木虱大發生時,主要以化學藥劑防治若蟲和色板誘殺成蟲為主[1],海南桑蠶產業主要以養蠶為主,3—11 月為主要養蠶期,且桑園交替伐條不間斷養蠶,尤其因家蠶對藥劑非常敏感,使桑小頭木虱的藥劑防治很不徹底,交替伐條養蠶和交替防治使桑小頭木虱可在防治與不防治桑園之間來回遷移為害,且在下一個防治周期時已經在新遷移桑園繁殖2 代以上,也是其種群數量長期居高不下的重要原因,雖然也有六斑月瓢蟲和小十三星瓢蟲等天敵自然捕食,但在桑樹種植區的自然控制作用非常有限。桑小頭木虱已成為熱區桑蠶生產上最難防治的害蟲。

明確昆蟲的生殖系統結構及其變化,對有效判斷并確定防治適期[9-10]、高效色板篩選以誘集更多產卵前期和交配前期的雌雄成蟲[9~11],誘導雌雄成蟲滯育[12-14]、性信息素研究和利用[15]、生殖相關基因的篩選和新型基因靶向藥劑的研發應用[16-17],以及通過延遲交配降低生殖力從而降低種群數量[18],有效制定防控措施具有現實意義。因此,本研究對桑小頭木虱不同發育時期雌雄成蟲內生殖系統進行解剖和顯微觀察,初步明確其雌雄成蟲內生殖系統結構以及交配前后生殖系統的形態變化趨勢,為準確監測和高效防治桑小頭木虱,提高桑葉產量和質量奠定基礎。

1 材料與方法

1.1 材料

1.1.1 供試昆蟲 桑小頭木虱若蟲及成蟲均采自海南省瓊中黎族苗族自治縣海南中絲蠶桑有限公司基地(109°85′60.06″E, 19°04′08.77″N)的桑樹上,在室內(27±1)℃,相對濕度70%±5%,L∶D=12∶12,以桑苗籠罩飼養。

1.1.2 供試寄主植物 飼養供試昆蟲所用桑苗為本實驗室自行扦插的45 日齡以上的盆裝桑苗,桑苗品種為抗青283抗青10。

1.1.3 儀器 SZ650 連續變倍體視顯微鏡:重慶奧特光學儀器有限責任公司;數碼生物顯微鏡AT3116:深圳市愛科學教育科學有限公司。

1.2 方法

1.2.1 桑小頭木虱雌雄成蟲內生殖系統解剖與觀察 取不同發育時期的桑小頭木虱雌雄成蟲,置于–20 ℃冰箱,20 min 后取出,在SZ650 連續變倍體視顯微鏡下確認雌雄個體。載玻片中央滴一滴清水,將成蟲腹面朝上置于中間,用一根零號針水平壓在腹部與胸部連接處,另一根零號針將脂肪體和內生殖系統輕輕撥出,去除多余脂肪和組織,置于數碼生物顯微鏡AT3116 下觀察拍照,底光源照片為黑白相,側光源照片為實際顏色,生殖系統無需染色處理。

1.2.2 桑小頭木虱成蟲內生殖系統結構變化觀察參照盧芙萍等[1]的方法。收集5 齡若蟲,于培養皿內離體葉片飼養,飼養至羽化后雌雄配對,分別取交配前期(羽化后36 h)、交配期(交配約9 h)和交配后(產卵期)的雌、雄成蟲各30 頭進行解剖。

觀察記錄并測量每個時期雄蟲精巢及貯精囊,雌蟲受精囊和卵粒的大小及形態變化,以觀察和統計桑小頭木虱雌雄成蟲內生殖系統在不同時期的主要變化趨勢。

1.3 數據處理

采用IBM SPSS Statistics 25 軟件分別比較分析不同發育時期桑小頭木虱雌雄成蟲生殖系統主要結構的大小差異。采用鄧肯氏新復極差檢驗法進行顯著性分析。

2 結果與分析

2.1 桑小頭木虱成蟲內生殖系統結構的解剖特征

2.1.1 雌成蟲 桑小頭木虱雌成蟲內生殖系統的解剖結構見圖1,其中各部分結構命名參考1967年BLOWERS 等[19]的非洲柑橘木虱的雌蟲內生殖系統。由圖1 可見,雌蟲內生殖系統由1 對卵巢、4 根側輸卵管、1 根中輸卵管、1 個受精囊、1 個黏腺、1 個交尾囊和1 個附腺組成。卵巢上的卵粒通過卵巢小管附著在側輸卵管上,4 根側輸卵管末端分別位于中輸卵管的不同位置,中輸卵管末端與受精囊連接,交尾腺位于受精囊和中輸卵管連接的位置,附腺位于受精囊另一側,黏腺與受精囊在同一側,通過黏管連接在內生殖系統的基部。

2.1.2 雄成蟲 桑小頭木虱雄成蟲內生殖系統的解剖結構見圖2,其中各結構參考肖培彬等[9]的亞洲柑橘木虱雄蟲內生殖系統。由圖2 可見,雄成蟲內生殖系統由1 對精巢、1 對輸精管、1 對附腺、1 個貯精囊、1 個精泵和1 個射精管組成。貯精囊位于整個內生殖系統的中間,2 個附腺和2 個精巢分別位于貯精囊左右,形成對稱體。精巢呈紡錘形,中間大,兩端小,通過輸精管與貯精囊連接,貯精囊球形,中間有1 凹痕,貯精囊底部與射精管連接至外生殖器,精泵處在射精管中部,1對附腺始終為半透明狀。

2.2 桑小頭木虱成蟲內生殖系統構造的形態變化趨勢

2.2.1 雌成蟲 交配前期受精囊不飽滿,半透明狀,白色,交配期和交配后期受精囊內有明顯白色精包。

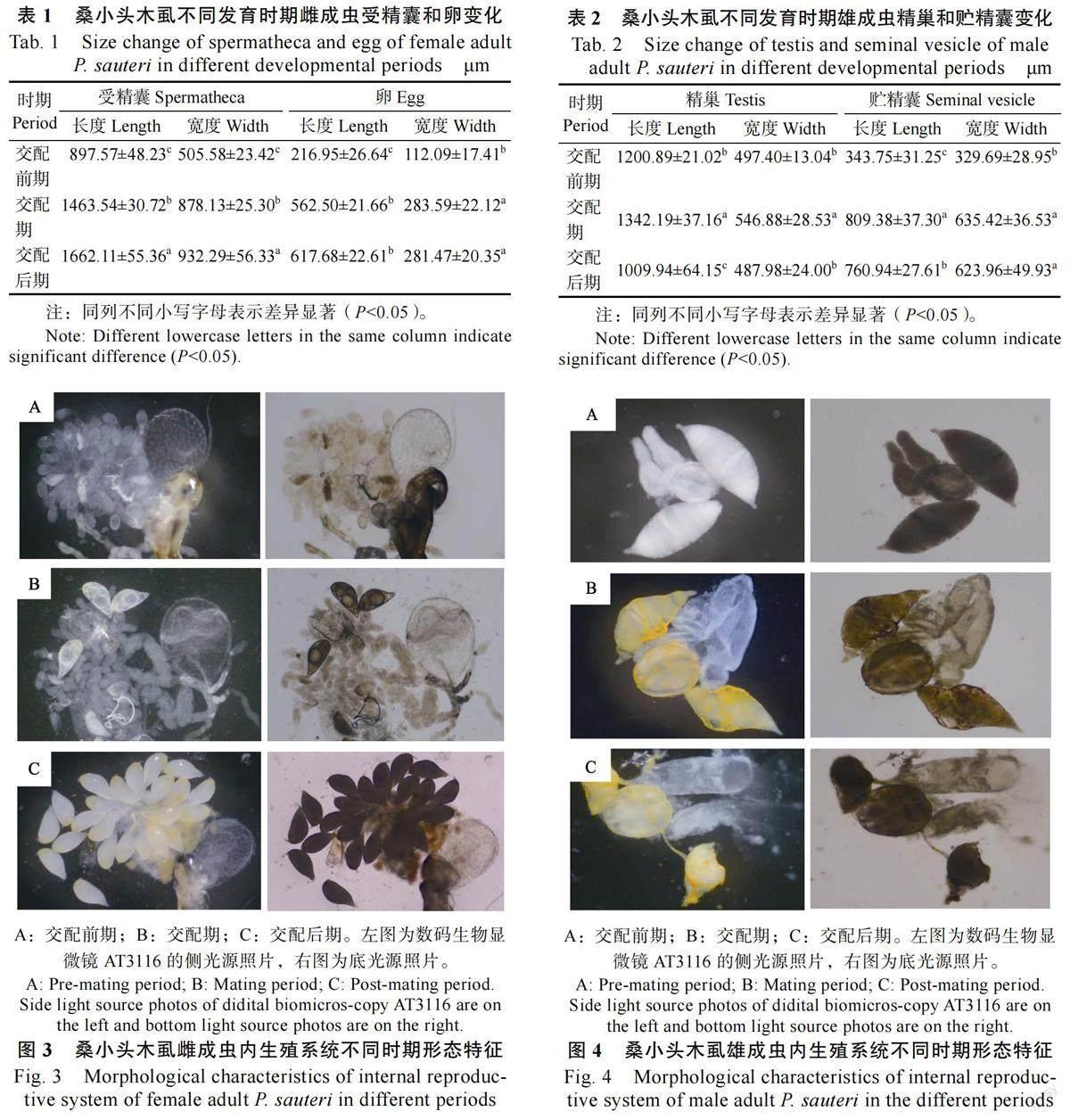

與交配前期相比,受精囊的長度和寬度均逐漸增加, 受精囊長度由交配前期的(897.57±48.23)μm,增加至交配期的(1463.54±30.72)μm 和交配后期的(1662.11±55.36)μm,分別為交配前期的1.63 倍和1.85 倍;寬度由交配前期的(505.58±23.42)μm,增加至交配期的(878.13±25.30)μm 和交配后期的(932.29±56.33)μm,分別為交配前期的1.74 倍和1.84 倍,前、中和后期均存在顯著差異(表1,圖3)。

與交配前期相比,交配期和交配后期卵粒顯著變長、變寬(表1,圖3),長度和寬度均快速增加至交配前期的近2 倍。交配前期諸多卵粒通過卵巢小管連接側輸卵管上,前期卵粒為白色;交配期卵粒內部可見數個體積較大的囊泡,卵粒底部為淡黃色;交配后期卵粒內部較大囊泡消失,卵粒底部變為明顯的黃色。

2.2.2 雄成蟲 雄成蟲精巢在不同時期變化較大,尤其是長度,在交配前期為(1200.89±21.02)μm,至交配期達最大,為(1342.19±37.16)μm,而在交配后期逐漸變短,為(1009.94±64.15)μm,前、中、后期存在顯著差異,寬度則在交配期達最大,為(546.88±28.53)μm,顯著寬于交配前期的(497.40±13.04)μm 和交配后期的(487.98±24.00)μm(表2)。交配前期精巢和輸精管為白色,交配期和交配后期精巢和輸精管顏色變黃(圖4)。

貯精囊的大小在不同時期變化較大,與交配前期相比,交配期的長度約為交配前期的2.35 倍,寬度約為1.93 倍,交配后期雖然稍有變小,但其長度仍約為交配前期的2.21 倍,寬度約為1.89倍,顯著大于交配前期(表2)。且其顏色也發生較大變化,由交配前期的白色,變為交配期和交配后期的黃色(圖4)。

附腺在交配期和交配后期明顯大于交配前期(圖4)。

3 討論

桑小頭木虱雄性內生殖系統的形態特征與亞洲柑橘木虱極為相似,但雌成蟲內生殖系統卻與非洲柑橘木虱更加相似[9, 19]。桑小頭木虱雄成蟲的2 個精巢都是紡錘狀,中間大,兩邊小,貯精囊為球形,與亞洲柑橘木虱非常相似[9]。而不同之處僅體現在顏色上,亞洲柑橘木虱的精巢、輸精管和貯精囊的顏色交配前期為黃色,交配期和交配后期顏色加深變為橙色,而桑小頭木虱的精巢、輸精管和貯精囊在交配前期為白色,交配期和交配后期為黃色。然而,在雌性內生殖系統組成和形態上,桑小頭木虱卻與非洲柑橘木虱更為相似,除桑小頭木虱有2 對側輸卵管,而非洲柑橘木虱為1 對外,卵巢、卵巢小管、中輸卵管、受精囊、黏腺、附腺和交尾囊的數量相同,形態均相似,尤其在桑小頭木虱早期的受精囊膜上出現的多個白色的點。而亞洲柑橘木虱和桑小頭木虱雌性內生殖系統之間卻存在較多差異:(1)亞洲柑橘木虱為1 對側輸卵管,而桑小頭木虱的側輸卵管為2 對;(2)亞洲柑橘木虱有2 個附腺,而桑小頭木虱有1 個附腺;(3)亞洲柑橘木虱的卵在交配前期為白色,在交配期和交配后期為橙黃色卵粒;而桑小頭木虱在交配前期卵為白色半透明狀,交配期和交配后期僅卵粒底部為黃色,卵粒其余部分仍為白色。

桑小頭木虱雌成蟲交配期卵粒中可觀察到大囊泡,囊泡體積最大時約占卵粒體積的二分之一,交配之后隨著卵粒成熟,逐漸變小。研究表明,桃小食心蟲、棉鈴蟲、紅頸常室繭蜂等的卵子發育早期出現滋養細胞,給卵母細胞提供營養,且會隨著卵巢發育逐漸減小直至消失[11-13]。桑小頭木虱雌蟲卵粒中囊泡的變化趨勢與上述昆蟲的滋養細胞變化趨勢以及出現時期極其相似,所以推測桑小頭木虱雌蟲卵粒中的囊泡也起著與滋養細胞相同的作用。在桑小頭木虱雄成蟲交配期和交配后期,內生殖系統精巢、輸精管和貯精囊外被黃色被膜,與蝽科的緣蝽科褐伊緣蝽以及夜蛾科斜紋夜蛾的精巢以及輸精管的變化趨勢相似[20-22];目前關于昆蟲精巢外被顏色變化的研究較少,尚無文獻報道其具體作用,在交配期和交配后期的含量和覆蓋面不同,具體含量和成分有待進一步研究探索。但在交配期這層黃色物質最多,覆蓋面也最大,交配后期發生脫落,推測這層物質可能與精子發生和成熟有關,可能起到能量提供和保護層作用。

桑小頭木虱羽化初期雌雄成蟲體色為黃綠色,2~3 d 后逐漸變深,背部條紋也逐漸明顯[1],但交配期和交配后期很難只靠成蟲體色的變化來區分。在田間隨機采集桑小頭木虱成蟲樣本時,根據體色和內生殖系統解剖結果,統計解剖的成蟲所處的不同交配時期,進而推測田間種群大概率所處的交配時期,可為后續監測與防控適期的確定提供參考。

桑小頭木虱是我國大陸地區首次發現的外來入侵桑樹害蟲[1],實驗室前期已對其生物學特征進行初步探索,從繁殖探索更有效和精準防治桑小頭木虱的方法。盧芙萍等[23]研究發現,桑小頭木虱對595 nm 波長色卡的趨性最強,且在懸掛位置平齊或高于桑樹頂端20 cm 懸掛時誘集效果最優,雄成蟲誘集效果優于雌成蟲。為最大限度提高桑小頭木虱不同發育時期雌蟲,尤其是未產卵雌成蟲的誘集率,可結合桑小頭木虱內生殖系統的變化規律,探索雄蟲交配期和雌蟲產卵期之前最具吸引力的顏色、虛擬波長及懸掛位置,以期通過色板誘集,在少量或不使用化學藥劑的情況下,最大限度地將桑小頭木虱種群控制在經濟閾值之下,減少桑小頭木虱對桑葉的為害,進而提高桑葉產量和質量。

生殖決定著昆蟲繁衍后代的能力,為降低害蟲的繁殖力,進而有效降低害蟲種群數量,干擾繁殖相關基因,研制RNAi 藥物,精準降低繁殖力,是近年來害蟲防治研究的重要思路和方向,而在繁殖相關基因干擾研究過程中,生殖系統的變化規律是最直觀反映雌雄成蟲生殖力的重要手段[15-18]。本研究也是目前正在開展的桑小頭木虱繁殖相關基因(FAR)RNA 干擾研究的重要組成部分,將為桑小頭木虱基于FAR 基因干擾藥劑的研制奠定基礎。