社交媒體使用與研究生創新能力的關系:有調節的中介效應

史滋福 馬婧 陳火紅 管錦亮

[? ?摘 要? ?] 目的:明確社交媒體使用與研究生創新能力的關系,以及知識共享和心理安全感在其中的作用機制。方法:采用社交媒體使用量表、創新能力量表、知識共享量表以及心理安全感量表,對230名研究生進行測試。結果:基于社交、認知的社交媒體使用顯著正向預測研究生創新能力,而基于享樂的社交媒體使用對研究生創新能力的預測作用不顯著;知識共享在基于認知的社交媒體使用與研究生創新能力的關系中起完全中介作用,且這一作用受到心理安全感的調節。結論:正確使用社交媒體有利于研究生創新能力,但較低的心理安全感水平可能損害這一積極影響。

[? ?關鍵詞? ?] 社交媒體使用;研究生創新能力;知識共享;心理安全感

[? ?中圖分類號? ? ]? G444;G643.0[? ? 文獻標志碼? ?] A

一、前言

(一)社交媒體使用與研究生創新能力

社交媒體是以允許創造和交換用戶原創內容為特點的移動媒體平臺[1]59,典型應用如微信、微博、QQ等。《2022年全球數字報告》顯示,全球活躍社交媒體用戶總數為46.2億,并仍在快速增長。[2]近年來,社交媒體因其強大的即時互動和協作功能,被學生廣泛應用于學習過程。[3]161學生們使用社交媒體來搜索信息,與他人進行合作和互動[4]1,或利用社交媒體構建線上課堂,與老師進行即時溝通。[5]16鑒于社交媒體在學生學習過程中的普及性與有用性,本研究主要關注社交媒體使用對學生學習過程的影響。

創新是學生學習中的關鍵一環。創新能力是指個體提出或產生具有原創性和實用性成果的能力。[6]47研究生作為我國創新人才隊伍的中堅力量[7]103,其創新能力的培養對于我國科技進步具有重要意義。[6]47社交媒體給人們提供了一個開放自由的環境,人們可以通過社交媒體和他人交換想法、獲取他人知識經驗,這給創新能力的發展提供了機會。[8]265Boateng和Amankwaa對10名中國研究生進行半結構式訪談,發現他們普遍將社交媒體作為討論作業和課程工作的平臺,這對其創新能力具有積極作用。[9]6Rasheed等人則通過實證研究發現,利用社交媒體與他人保持聯系可以使研究生更積極地投入到學習中,進而促進研究生創新能力。[4]9

盡管社交媒體使用和研究生創新能力之間的聯系在一定程度上得以證實,但個體的使用目的在其中的作用還未明確。使用與滿足理論指出,用戶可以以不同的方式使用社交媒體來實現不同的目的。[10]65如基于社交的社交媒體使用指個體使用社交媒體來建立和維持社交關系,基于享樂的社交媒體使用指個體使用社交媒體來放松和娛樂,基于認知的社交媒體使用則指個體使用社交媒體來創建和共享知識。[11]84研究發現,基于不同目的的社交媒體使用會對個體的創新能力和績效產生不同的影響。[11]90[12]1268因此,有必要對不同的社交媒體使用方式與研究生創新能力的關系進行探究。

參照Cao等人對企業員工的社交媒體使用的分類方式,本研究將研究生的社交媒體使用分為三類:社交、享樂以及認知。社會支持理論認為,個體能通過社會關系嵌入到社會網絡中,而社會關系可以用來滿足請求或提供支持。[13]447使用社交媒體來社交以建立和維持社會關系,可能使研究生獲得更多社會支持,從而促進創新能力的提升。[14]36因此,基于社交的社交媒體使用可能對研究生創新能力具有積極作用。提出假設:

H1a:基于社交的社交媒體使用能夠正向預測研究生的創新能力。

另外,知識管理理論指出,創造的核心就是知識的創造。[15]20對研究生而言,社交媒體上豐富的知識流(如學術公眾號等)可以使其接觸到廣泛的專業知識,而通過社交媒體與同門、導師之間進行知識分享,則有助于個體對知識的編碼和管理,這都能促進新知識的產生。[16]245因此,利用社交媒體滿足認知需求可能豐富了研究生的知識系統,通過促進知識創新對研究生創新能力產生積極作用。提出假設:

H1b:基于認知的社交媒體使用能夠正向預測研究生的創新能力。

此外,相關研究發現,適度使用社交媒體來娛樂可以使個體體驗到積極情緒,[11]85但理性成癮理論指出,如果個體形成了使用社交媒體來獲得愉悅的行為定式,就會持續高度地卷入到社交媒體使用中,最終導致社交媒體成癮[17]45,對個體身心健康產生不良影響。[17]41因此,基于享樂的社交媒體使用可能增強研究生持續使用社交媒體的欲望,增加成癮風險,進而對創新能力產生消極影響。提出假設:

H1c:基于享樂的社交媒體使用能夠負向預測研究生的創新能力。

(二)知識共享的中介作用

為探究社交媒體使用對研究生創新能力影響的作用機制,本研究引入知識共享來作為二者關系的可能中介。知識共享是在特定環境下,知識擁有者通過一定的技術手段,向接受者分享其擁有的知識的過程。[18]502根據創新能力成分理論,影響個體創新能力的因素主要包括個人因素和外部社會環境因素,而專業領域的知識作為一種個人因素會對個體的創新能力產生影響。[19]358與他人的知識共享增加了個體擁有的專業領域知識,從而對其創新能力產生積極作用,個體進行的知識共享越頻繁,其創新能力越強。[20]87

已有研究表明,社交媒體是個體與他人進行知識共享的有效手段。[21]60社交媒體的社交功能所建立的社交網絡和社會資本,是個體與他人之間知識共享的渠道[22]119,而認知功能則使個體擁有與他人分享或創建學習內容的便利媒介,這兩者都有效促進了個體間的知識共享過程。一項新近研究發現,研究生通過微信小組、科研論壇等社交媒體平臺,與同學、導師進行即時的知識共享時,有利于其創新能力的提升。[4]2因此,基于社交和認知的社交媒體使用對研究生創新能力的積極影響可能是基于知識共享路徑而產生的。提出假設:

H2a:知識共享在研究生基于社交的社交媒體使用與創新能力的關系中起中介作用。

H2b:知識共享在研究生基于認知的社交媒體使用與創新能力的關系中起中介作用。

(三)心理安全感的調節作用

根據創新能力成分理論,影響創新能力的因素還包括個體的任務動機。[23]101[24]19[25]9個人有較高的創新潛能(領域內相關知識和技能)時不一定會產生新穎的想法,還需要有從事創新活動的意愿和堅持,即擁有較高的任務動機時,才會產生創新想法。[26]10研究生的任務動機主要受到其在課題組中感知到的心理安全感的影響。[27]35心理安全感是指個體感到在組織中表達個人的意見、建議等是安全的。[28]71當研究生相信他們在課題組中的任務參與行為的結果不會受到負面的評價時,他們就會在任務中投入更多的時間和精力,而這會促進其在任務中的創新能力。[29]1581已有研究表明,心理安全感對個體的創新能力具有正向影響。[30]971[31]6這一研究結果在以研究生為被試的實證調查中得到了證實。[32]116

因此,心理安全感可能在知識共享和創新能力的關系中起調節作用。研究生社交媒體使用導致的知識共享并不一定能促進創新能力,而只有在其心理安全感較高時,這種促進效應才會發生。即,相較于低心理安全感個體,高心理安全感研究生的知識共享對創新能力的預測作用更強。提出假設:

H3a:心理安全感顯著調節研究生基于社交的社交媒體使用,通過知識共享影響創新能力的后半路徑。

H3b:心理安全感顯著調節研究生基于認知的社交媒體使用,通過知識共享影響創新能力的后半路徑。

二、方法

(一)對象

采用方便取樣法發放問卷,其對象為有社交媒體使用經驗的在校研究生。總共發放問卷287份,收集到有效問卷230份,有效回收率為80.1%。其中男生107人(46.5%),女生123人(53.5%),研一74人(32.2%),研二107人(46.5%),研三49人(21.3%)。

(二)工具

1.社交媒體使用量表。采用Cao和Yu編制的社交媒體使用量表。[11]90根據當前研究的具體情境,對量表進行了適當的修改,如將“工作”改變為“學習”,將“同事”改變為“同學”。量表共有11個題項(例如,“在我的生活中,我花了較多的時間使用社交媒體以建立新的社交關系”),其中4個項目測量基于社交的社交媒體使用,3個項目測量基于享樂的社交媒體使用,4個項目測量基于認知的社交媒體使用,采用5點計分(1表示“非常不同意”,5表示“非常同意”)。在本研究中,三個分量表的Cronbacha系數分別為0.81,0.85和0.86,具有良好的信度。

2.知識共享量表。采用張爽等人編制的知識共享量表[18]504,共8個題項(例如,“我常會從課題組其他成員那里獲得一些相關專業知識”),采用5點計分(1表示“非常不同意”,5表示“非常同意”)。在本研究中,量表的Cronbacha系數為0.88。

3.心理安全感量表。采用胡陽修訂的心理安全感量表,[33]47共有7個題項(例如,“在課題組的討論中,我敢于指出問題和提出難題”),采用5點計分(1表示“非常不同意”,5表示“非常同意”)。本研究中該量表的Cronbacha系數為0.88。

4.研究生創新能力量表。采用Zhou和George編制的創新能力量表,[34]691問題的具體表述針對研究生和科研情境進行了調整,如將“任務”改為“科研任務”,將“目標”改為“科研目標”。共12個題項(例如,“我會提議使用新方法完成科研任務”),采用5點計分(1表示“非常不同意”,5表示“非常同意”)。本研究中該量表的Cronbacha系數為0.94。

(三)數據處理

采用SPSS 23.0進行描述統計分析,并采用SmartPLS 3.0進行中介模型的檢驗,使用SPSS中的宏程序PROCESS進行有調節的中介模型的檢驗。PLS(Partial Least Squares,偏最小二乘回歸)是一種結構方程模型的參數估計方法,與基于協方差的結構方程模型(SEM)相比,PLS:1)更適合小樣本分析,且對變量分布沒有限制;[35]195適合復雜模型(即變量數與樣本容量之比較高的模型)。[36]1720本研究涉及三個不同維度的自變量,且樣本量較小,因此,選取PLS方法進行結構方程模型的檢驗更為合適。由于SmartPLS軟件還無法檢驗有調節的中介效應,研究使用SmartPLS進行中介模型的檢驗,再輔以SPSS中的宏程序PROCESS進行有調節的中介模型的檢驗。

三、結果

(一)共同方法偏差的控制和檢驗

由于可能存在共同方法偏差,故在數據收集時采用匿名填寫的程序控制,并采用Harman單因子檢驗進行共同方法偏差檢驗。結果顯示,有10個因子的特征值大于1,且特征值最大的因子解釋的變異量為33.65%,低于臨界值40%,說明不存在明顯的共同方法偏差。[37]879

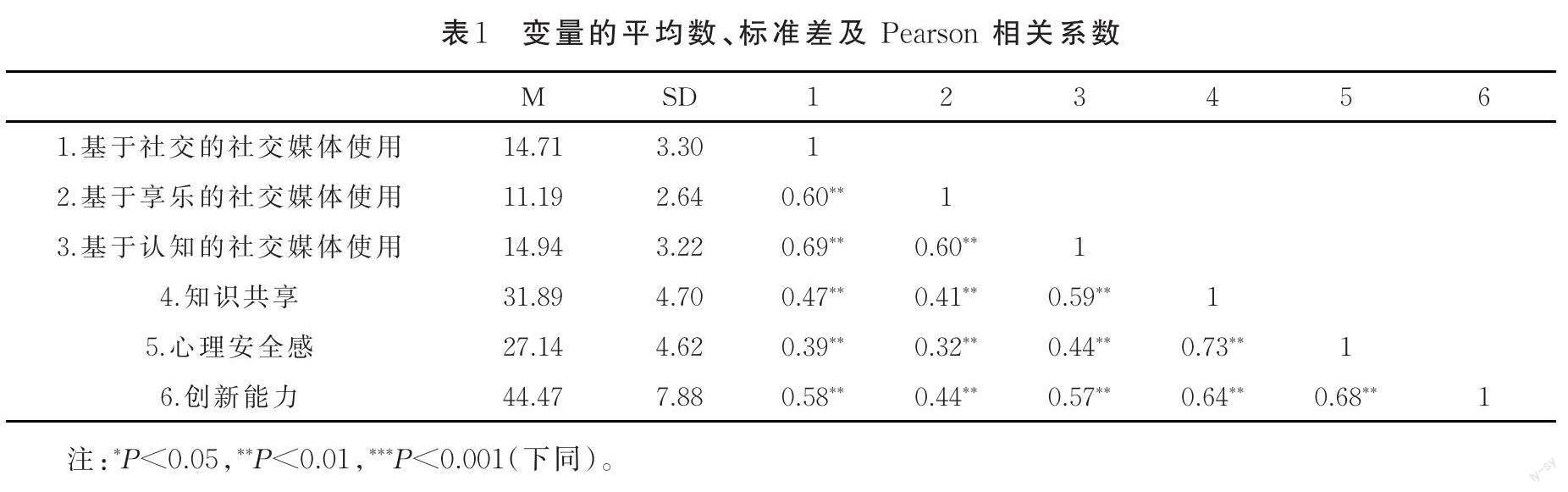

(二)描述統計及各變量之間的相關分析

各變量均值、標準差和相關矩陣如表1所示。結果發現,基于社交的社交媒體使用、基于享樂的社交媒體使用、基于認知的社交媒體使用、知識共享、心理安全感和創新能力兩兩變量之間均呈顯著正相關(P < 0.01)。

(三)知識共享在社交媒體使用與研究生創新能力之間的中介效應檢驗

在SmartPLS中,檢驗結構方程模型的一般步驟為:先運用PLS方法計算得到反映各潛變量之間的關系的路徑系數b及決定系數R2,R2代表了內生潛變量中可被外生潛變量解釋的方差,取值范圍從 0 到 1,R2值越高,模型預測準確性越好;再運用Bootstrap方法檢驗各路徑系數的顯著性,顯著性越強,各路徑的預測作用越好;最后采用Blindfolding方法計算Q2,Q2反映結構模型的預測相關性,一般大于 0 代表模型的預測相關性可以接受。[38]77將三個維度的社交媒體使用作為自變量,研究生創新能力作為因變量,知識共享作為中介變量,在SmartPLS 3.0中進行上述檢驗,檢驗結果如圖1所示。知識共享和研究生創新能力的R2和Q2分別為0.51,0.30,0.36,0.19,模型預測作用良好。基于社交的社交媒體使用(b = 0.28,t = 2.96,P < 0.05)、基于認知的社交媒體使用(b = 0.32,t = 2.83,P < 0.01)正向預測研究生創新能力,而基于享樂的社交媒體使用對研究生創新能力的預測作用不顯著(b = 0.06,t = 0.32,P > 0.05),假設H1a和H1b得到支持,H1c未得到支持。

根據溫忠麟、葉寶娟[39]714提出的中介效應檢驗方法,基于認知的社交媒體使用影響知識共享的路徑系數顯著(b = 0.50,t = 5.36,P < 0.001),知識共享影響研究生創新能力的路徑系數顯著(b = 0.45,t = 6.13,P < 0.001),而基于認知的社交媒體使用直接影響研究生創新能力的路徑系數不顯著(b = 0.10,t = 1.08,P > 0.05),因此,基于認知的社交媒體使用對研究生創新能力的影響被知識共享完全中介,假設H2a得到支持。此外,基于社交的社交媒體使用不能顯著預測知識共享(b = 0.09,t = 0.96,P > 0.05),因此,知識共享在基于社交的社交媒體使用和研究生創新能力之間的中介作用不顯著。假設H2b未被支持。

(四)心理安全感在知識共享與研究生創新能力之間的調節效應檢驗

使用逐步法,采用SPSS宏程序PROCESS的模型14進行調節效應的檢驗。[39]717由于基于享樂的社交媒體使用對研究生創新能力的預測作用不顯著,而知識共享在基于社交的社交媒體使用與研究生創新能力的關系中的中介效應不顯著,因此,只驗證心理安全感對基于認知的社交媒體使用通過知識共享影響研究生創新能力的調節作用,結果如表2。方程1顯著,基于認知的社交媒體使用正向預測創新能力;方程2顯著,基于認知的社交媒體使用正向預測知識共享;方程3顯著,知識共享正向預測創新能力,且心理安全感與知識共享的交互項顯著。因此,心理安全感對知識共享的有調節的中介效應存在,假設H3b得到支持。

為了進一步探究心理安全感的調節效應,將心理安全感按平均數加減一個標準差分成兩個組(高、低分組),分別考察知識共享對創新能力的影響,繪制的簡單效應分析圖如圖2。結果表明,對于低分組即低心理安全的大學生,知識共享對創新能力的正向預測不顯著(Bsimple = 0.06,t = 0.87,P > 0.05);對于高分組即高心理安全的大學生,知識共享對創新能力的正向預測作用顯著(Bsimple = 0.24,t = 3.07,P < 0.001)。

四、討論

本研究基于使用與滿足理論,探究了基于不同目的的社交媒體使用與研究生創新能力的關系及其作用機制。一方面揭示了什么樣的社交媒體使用可以促進研究生創新能力,即基于社交、認知的社交媒體使用正向影響研究生創新能力;闡明了不同社交媒體使用“如何起作用”,即基于社交的社交媒體使用直接影響研究生創新能力,而基于認知的社交媒體使用完全通過知識共享影響研究生創新能力。此外,還發現了知識共享中介作用的“邊界條件”,即心理安全感水平。本研究對新媒體時代科學看待研究生社交媒體使用,更好發揮社交媒體在研究生學習和創新過程中的積極效用具有重要的理論和實踐意義。

(一)社交媒體使用與研究生創新能力

研究結果顯示,基于社交和認知的社交媒體使用能夠正向預測研究生創新能力,而基于享樂的社交媒體使用對研究生創新能力的預測作用不顯著。這與以往的研究結果部分一致。[11]91[12]1269當研究生使用社交媒體是為了滿足認知需求時,社交媒體使用可以使研究生主動獲取相關研究領域的知識,并與同領域研究人員進行專業技能和知識的交流,這既可以加深個體對自己已有知識的理解,也能使個體經過分享、反饋等過程后,放大自身知識能力和增加知識存量。[40]113根據創新能力成分理論,這能增加研究生專業領域的知識和技能,提高研究生創新能力。[23]32而當研究生基于社交目的使用社交媒體時,可以維持研究生的社會網絡和形成社會資本,使研究生擁有尋求幫助和獲得知識的社會關系基礎[41]60,這也對研究生的創新能力具有積極作用。值得注意的是,基于享樂的社交媒體使用對研究生創新能力的預測作用并不顯著,因此,盡管使用社交媒體來享樂可以使研究生獲得愉悅的情感體驗,但也可能使個體產生社交媒體依賴,從而無法提升研究生創新能力。

(二)知識共享的中介作用

研究發現,知識共享在基于認知的社交媒體使用與研究生創新能力的關系中起完全中介作用,在基于社交的社交媒體使用與研究生創新能力的關系中,中介效應不顯著。這與前人的研究結果相似。[4]9[42]25[43]631根據知識管理理論,知識的創造離不開知識的管理、溝通和共享,而社交媒體恰為這三個過程提供了便利的技術平臺。[15]71基于認知的社交媒體使用表明,研究生主動利用社交媒體來獲取知識,并與他人進行知識共享,因此,其對創新能力的積極效應被知識共享完全中介。而知識共享在基于社交的社交媒體使用與研究生創新能力之間的中介效應不顯著,這可能與隱性知識共享有關。隱性知識是指存在于人頭腦中,難以清晰表述的潛藏知識[44]170,其共享途徑主要是非正式網絡。[44]170基于社交的社交媒體使用可能通過促進研究生與他人的非正式交流,促進其隱性知識共享[44]174,進而積極影響創新能力[45]18,而本研究中未對隱性知識共享進行測量,因此中介效應不顯著。

(三)心理安全感的調節作用

心理安全感調節了研究生基于認知的社交媒體使用,通過知識共享影響創新能力的后半路徑。即心理安全感低的研究生,知識共享對創新能力的促進作用較弱,而心理安全感高的研究生,知識共享對創新能力的促進作用較強。這驗證了創新能力成分理論。創新能力成分理論認為,個體的專業領域知識和任務動機相互作用,共同對個體的創新能力產生影響。[23]54心理安全感是影響研究生任務動機的重要因素[46]41[47]81,當研究生認為課題組的氛圍是安全的,不會因為犯錯而被拒絕或被懲罰時[48]360,他們更愿意參與科研任務,并在科研任務中投入較多專業知識[32]10,進而產生更多創新性想法。[49]802因此,高心理安全感的研究生,其知識共享所獲得的專業知識可以更好在創新能力的提升中發揮作用。即:心理安全感是知識共享對研究生創新能力產生正向影響的邊界條件。

(四)研究的意義與不足

本研究在已有研究基礎上,將社交媒體使用分維度考察,分別探索三類社交媒體使用與研究生創新能力的關系,并深入分析了社交媒體使用對研究生創新能力影響的作用機制,揭示了這一作用發生的邊界條件。這豐富了社交媒體使用與創新能力領域的研究,具有一定的理論和現實意義。

一方面,以往關于社交媒體的研究大多將社交媒體使用視作單一維度[50]59[51]90,忽略了個體使用動機的作用。本研究將個體的社交媒體使用按動機分類探究,是對已有研究的有效補充。此外,過去研究缺少對社交媒體使用作用機制的深入分析,本研究將心理安全感和知識共享納入理論模型,證實了兩種因素在研究生創新能力培養中的作用,這對構建更加完整的基于社交媒體的研究生創新能力培養路徑具有一定的推動作用。

本研究結果對新媒體時代引導研究生科學使用社交媒體,利用社交媒體的強大功能提升創新能力具有一定的啟示:當前,高等教育發展對研究生培養質量提出了更高要求[52]76,在新媒體時代下,如何利用便攜的移動設備促進研究生能力的提升成為研究生教育領域的重要議題。應鼓勵研究生更多使用社交媒體來滿足認知和社交需求,避免過度使用社交媒體來消遣和娛樂;在課題組中營造良好的人際氛圍,提高研究生的心理安全感,這將使研究生的社交媒體使用發揮出更多積極作用,對其創新能力產生較好的促進作用。

本研究也存在一些不足,需要后續研究進一步加以完善:首先,本研究采用的是橫斷研究,無法揭示變量間的因果關系,未來研究可以考慮采用縱向設計或實驗研究,以加深對因果關系的認識。其次,研究中所有變量的測量均采用自陳量表,測量結果受被試主觀影響較大,后續研究可以考慮使用他評量表(如導師評價),或實驗任務對研究生創新能力進行測量,以排除被試主觀性的影響。

五、結論

第一,基于社交、認知的社交媒體使用可以顯著正向預測研究生創新能力,而基于享樂的社交媒體使用對研究生創新能力的預測作用不顯著。

第二,知識共享在基于認知的社交媒體使用和研究生創新能力之間起完全中介作用,且中介作用的后半段受到心理安全感的調節,心理安全感高的個體,知識共享對研究生創新能力的促進作用更顯著。

[參考文獻]

[1]Kaplan,A.M.,& Haenlein,M.Users of the world,unite! The challenges and opportunities of Social Media[J].Business Horizons,2010(01):59-68.

[2]We are social & Hootsuite.Digital 2022 Global Overview Report[EB/OL].https://datareportal.com/reports/digital-2022-global-overview-report,2022-01-26.

[3]Tulin,M.,Pollet,T.V.,& Lehmann-Willenbrock,N.Perceived group cohesion versus actual social structure:A study using social network analysis of egocentric Facebook networks[J].Social Science Research,2018(06):161-175.

[4]Rasheed,M.I.,Malik,M.J.,Pitafi,A.H.,et al.Usage of social media,student engagement,and creativity:The role of knowledge sharing behavior and cyberbullying[J].Computers & Education, 2020(17):1-12.

[5]Allen,B.,Caple,H.,Coleman,K.,et al.Creativity in practice:Social media in higher education[C].ASCILITE:Future Challenges-Sustainable Futures Conference,Wellington,2012:15-20.

[6]張雁冰,劉和福,古繼寶.研究生進取心與社會資本對創新能力培養的影響研究[J].學位與研究生教育,2014(05):47-52.

[7]吳小林,曾濺輝,岳大力,等.以工程實踐與創新能力為核心,推進研究生培養模式改革[J].高等工程教育研究,2019(05):103-109.

[8]Hu,S.,Gu,J.,Liu,H.,et al.The moderating role of social media usage in the relationship among multicultural experiences,cultural intelligence,and individual creativity[J].Information Technology & People,2017(02):265-281.

[9]Boateng,R.,& Amankwaa,A.The impact of social media on student academic life in higher education[J].Global Journal of Human-Social Science,2016(04):1-8.

[10]Ali-Hassan,H.,Nevo,D.,& Wade,M.Linking dimensions of social media use to job performance:The role of social capital[J].The Journal of Strategic Information Systems,2015(02):65-89.

[11]Cao,X.,& Yu,L.Exploring the influence of excessive social media use at work:a three-dimension usage perspective[J].International Journal of Information Management,2019(03):83-92.

[12]李巧靈,趙君哲,喬詩綺,等.不同社交媒體使用目的對員工工作績效的影響機制[J].心理學報,2021(11):1260-1270.

[13]Maier,C.,Laumer,S.,Eckhardt,A.,et al.Giving too much social support:Social overload on Social Networking Sites[J].European Journal of Information Systems,2015(05):447-464.

[14]肖芳.社會支持對個體創新行為的影響研究[D].武漢:華中科技大學,2010:36.

[15]Nonaka,I.A.,& Takeuchi,H.A.The knowledge-creating company:How Japanese companies create dynamic of innovation[M].Oxford,UK:Oxford University Press,1995:20.

[16]Yeh,Y.C.,Yeh,Y.L.,& Chen,Y.H..From knowledge sharing to knowledge creation:A blended knowledge-management model for improving university students'creativity[J].Thinking Skills and Creativity,2012(03):245-257.

[17]Wang,C.,Lee,M.,& Hua,Z.A theory of social media dependence:Evidence from microblog users[J].Decision Support Systems,2015(01):40-49.

[18]張爽,喬坤,汪克夷.知識共享及其影響因素的實證研究[J].情報理論與實踐,2008(04):502-506.

[19]Amabile,T.M.The social psychology of creativity:A componential conceptualization[J].Journal of Personality and Social Psychology,1983(02):357-376.

[20]李霞.高校創新型科研團隊知識共享行為、學習行為及團隊績效研究[J].軟科學,2012(06):83-87+91.

[21]Jeffres,L.W.,Neuendorf,K.,& Atkin,D.J.Acquiring knowledge from the media in the Internet age[J].Communication Quarterly,2012(01):59-79.

[22]Constant,D.,Sproull,L.,& Kiesler,S.The kindness of strangers:The usefuluness of electronic weak ties for technical advice[J].Organization Science,1996(02):119-135.

[23]Amabile,T.M.,Collins,M.A.,Conti,R.,et al.Creativity in context:Update to the social psychology of creativity[M].London,UK:Routledge,2018:101.

[24]劉芳,李濤,黃于桐.學習目標導向對員工創造力的影響路徑研究[J].牡丹江師范學院學報:社會科學版,2019(03):19-28.

[25]汪國銀,劉長秋.領導授權賦能對新生代員工創造力的影響[J].牡丹江師范學院學報:社會科學版,2022(04):8-19.

[26]張雁冰.社會資本對研究生創新能力的影響研究[D].合肥:中國科學技術大學,2014.

[27]May,D.R.,Gilson,R.L.,& Harter,L.M..The psychological conditions of meaningfulness,safety and availability and the engagement of the human spirit at work[J].Journal of Occupational and Organizational Psychology,2004(01):11-37.

[28]Liang,J.,Farh,C.I.,& Farh,J.L..Psychological antecedents of promotive and prohibitive voice:A two wave examination[J].Academy of Management Journal,2012(01):71-92.

[29]凌斌,段錦云,朱月龍.工作場所中的心理安全:概念構思、影響因素和結果[J].心理科學進展,2010(10):1580-1589.

[30]曹科巖.團隊心理安全感對成員創新行為影響的跨層次研究:知識分享的中介作用[J].心理科學,2015(04):966-972.

[31]Wang,Y.,Liu,J.,& Zhu,Y..Humble leadership,psychological safety,knowledge sharing,and follower creativity:a cross-level investigation[J].Frontiers in Psychology,2018(09):1-9.

[32]李云梅,李大為,胡陽.團隊氛圍、團隊心理安全感對研究生科研能力的影響[J].高等工程教育研究,2014(06):112-117.

[33]胡陽.團隊氛圍、團隊心理安全感、研究生科研能力的相互關系研究[D].武漢:武漢科技大學,2013.

[34]Zhou,J.,& George,J.M..When job dissatisfaction leads to creativity:Encouraging the expression of voice[J].Academy of Management journal,2001(04):682-696.

[35]Chin,W.W.,Marcolin,B.L.,& Newsted,P.R..A partial least squares latent variable modeling approach for measuring interaction effects:Results from a Monte Carlo simulation study and an electronic-mail emotion/adoption study[J].Information Systems Research,2003(02):189-217.

[36]王陽,溫忠麟,李偉,等.新世紀20年國內結構方程模型方法研究與模型發展[J].心理科學進展,2022(08):1715-1733.

[37]Podsakoff,P.M.,MacKenzie,S.B.,Lee,J.Y.,et al.Common method biases in behavioral research:a critical review of the literature and recommended remedies[J].Journal of Applied Psychology,2003(05):879-903.

[38]Ramayah,T.,Cheah,J.,Chuah,F.,et al.Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) using SmartPLS 3.0:An updated guide and practical guide to statistical analysis [M].Kuala Lumpur,Malaysia:Pearson Press,2018:77.

[39]溫忠麟,葉寶娟.有調節的中介模型檢驗方法:競爭還是替補?[J] 心理學報,2014(05):714-726.

[40]晉琳琳,李德煌.科研團隊學科背景特征對創新績效的影響——以知識交流共享與知識整合為中介變量[J].科學學研究,2012(01):111-123+144.

[41]王瀅,鄧春平,郭馨梅,等.移動社交媒體對虛擬團隊知識共享的作用研究[J].情報理論與實踐,2015(11):59-63.

[42]Eid,M.I.,& Al-Jabri,I.M..Social networking,knowledge sharing,and student learning:The case of university students[J].Computers & Education,2016(07):14-27.

[43]Zhang,H.,Wang,M.,Li,M.,et al.Excessive use of WeChat at work promotes creativity:the role of knowledge sharing,psychological strain[J].Frontiers in Psychology,2021(12):619-633.

[44]陳麗君,馬巧娜.基于非正式網絡的研究生科研隱性知識共享研究[J].科技管理研究,2015(23):170-174.

[45]戴小鵬,黃璜,張引瓊.基于隱性知識獲取的研究生創新能力培養研究[J].高等理科教育,2011(04):16-18.

[46]Edmondson,A.C.,& Lei,Z.Psychological safety:The history,renaissance,and future of an interpersonal construct[J].Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior,2014(01):23-43.

[47]Edmondson,A.C.,Higgins,M.,Singer,S.,et al.Understanding psychological safety in health care and education organizations:a comparative perspective[J].Research in Human Development,2016(01):65-83.

[48]Edmondson,A.C.Psychological safety and learning behavior in work teams[J].Administrative Science Quarterly,1999(02):350-383.

[49]Kark,R.,& Carmeli,A.Alive and creating:The mediating role of vitality and aliveness in the relationship between psychological safety and creative work involvement[J].Journal of Organizational Behavior:The International Journal of Industrial,Occupational and Organizational Psychology and Behavior,2009(06):785-804.

[50]Demircioglu,M.A.,& Chen,C.A.Public employees'use of social media:Its impact on need satisfaction and intrinsic work motivation[J].Government Information Quarterly,2019(01):51-60.

[51]Luo,N.,Guo,X.,Lu,B.,et al.Can non-work-related social media use benefit the company? A study on corporate blogging and affective organizational commitment[J].Computers in Human Behavior,2018(04):84-92.

[52]褚福斌,胡改改,姜虹宇.研究生內隱追隨的結構與測量[J].牡丹江師范學院學報:社會科學版,2022(04):76-83.

[ 責任編輯 ]甄 欣

The Relationship between Social Media Use and Postgraduate

Creativity:A Moderated Mediation Effect

SHI Zifu,MA Jing,CHEN Huohong,GUAN Jinliang

(School of Educational Science,Hunan Normal University,Changsha,Hunan,410081,China)

Abstract:Objevtive:To explore the relationship between social medias different usage patterns and postgraduate creativity,and the role of knowledge sharing and psychology safety plays in this relationship.Methods:230 postgraduates were investigated by the social media use scale,the creativity scale,the knowledge-sharing scale and the psychology safety scale.Results:Social media use for socialization and cognition can positively predict postgraduate creativity,while the social media use for hedonism had no significant predictive effect on postgraduate creativity; Knowledge sharing played a full mediating role in the relationship between cognition-based social media use and postgraduate creativity,and this mediating effect was moderated by psychology safety.Conclusion:The correct use of social media is conducive to postgraduate creativity,but the low level of psychology safety may damage this positive effect.

Keywords:social media use; postgraduate creativity; knowledge sharing; psychology safety