莎士比亞和湯顯祖的創作觀對《羅密歐與朱麗葉》與《牡丹亭》中死亡情節的影響

《牡丹亭》和《羅密歐與朱麗葉》是同時期中西名家湯顯祖和莎士比亞的著名戲劇作品,同樣表達了為愛而死的主題,兩部劇都通過愛情故事揭露了腐朽的封建制度的殘酷和統治階級家庭關系的冷酷與虛偽,充分肯定了追求愛情是人的自然本性,熱情歌頌了青年男女為追求愛情自由和美滿婚姻生活而進行的不屈不撓的斗爭。在這兩部劇中,死亡是實現悲劇和表達主題的一個關鍵情節,但兩位作家對人物死亡的設置選擇了不同的方式。

《羅密歐與朱麗葉》以代表正義的男女主人公的悲劇性死亡而結束,體現了新興的人文主義思想對腐朽的封建主義的必然勝利。這主要是受莎士比亞的人文主義創作觀的影響,他生活在新興資產階級崛起、人文主義思想迅速傳播的時代,通過《羅密歐與朱麗葉》的悲劇結局,莎士比亞大膽地批判了封建制度的殘酷黑暗和對人性的禁錮,反映了新興資產階級對建立新型社會關系和倫理思想的渴望。雖然《羅密歐與朱麗葉》的結局是悲劇性的,但它包含著新時代的希望。

在《牡丹亭》中,湯顯祖通過杜麗娘與柳夢梅的夢中約會和因愛而死,以及后來因愛而復活的故事,歌頌了人類的真情和對自由幸福生活的追求,揭露和批判了封建禮教的殘酷和邪惡。杜麗娘的死而復生反映了湯顯祖的至情觀。在整個戲劇中,情感與道德的沖突不斷尖銳。作者以至情觀作為“武器”,使杜麗娘為愛情勇敢地獻出了自己的生命,始終在封建道德的范圍內為人物爭取更大的意志和行動自由。

一、莎士比亞人文主義創作觀

在漫長而黑暗的中世紀,人淪為上帝的奴隸,人性被吞沒,一切都被宗教的外衣覆蓋。文藝復興是14至16世紀擴展到許多歐洲國家的文化和思想運動,其形式是復興輝煌的希臘羅馬古典文化,并表現出反對封建主義和反教廷文化的強烈傾向。14至16世紀歐洲人文主義思想的核心是宣揚個人解放,強調人的價值、尊嚴和地位,提倡理性和道德,反對禁欲主義,鼓勵人們追求現世的幸福。

莎士比亞對世界的非凡洞察力,對人物內心的挖掘,對人生哲理的探索以及他在戲劇作品中對戲劇形式的創造性運用,都具有劃時代的意義。莎士比亞的戲劇雖然有不同程度的現實內容,但以其普遍的人性而聞名。西方文化最重要的特點之一是與生活緊密相連。從希臘羅馬時期開始,西方人重視人類本身,觀察人類的活動,發現人類的秘密,觀察人類與周圍世界的關系。

人文主義精神是莎士比亞戲劇的靈魂,他的作品中充滿了資產階級人文主義思想。莎士比亞筆下的人物栩栩如生、形象復雜、個性鮮明,其創作體現了人文主義理想的愿景。他能夠理解并深切同情各種人物,熟悉人類的狀況,能夠以最佳方式表現人類的智慧和人類的愚蠢,集中體現了文藝復興時期對人和個性的重視。歷史劇和喜劇作品突出了人們對理想的英明君主的渴望,歌頌了愛情和友誼,肯定了人的價值、尊嚴和力量,表達了人文主義者對個性解放和純潔自由的愛情的渴望;悲劇作品則揭示了理想與現實、理性與情感之間的矛盾,讓人看到了莎士比亞的人文主義理想與時代的黑暗現實之間的沖突和不可調和。因此,莎士比亞的人文主義反映了新的時代精神,顯示了巨大的創造力。

在中世紀的歐洲,擁有大量土地的天主教會本身就是大莊園的封建主,它宣揚的禁欲主義是封建制度的精神支柱。禁欲主義要求人們放棄物質享受,用靈魂征服肉欲。另一方面,在封建制度父權統治下,愛情沒有自由,婚姻沒有自主,所以反封建的斗爭往往在愛情和婚姻的矛盾中找到突破口。中外古典文學作品在歌頌真愛時往往描寫青年男女的叛逆性格,這就解釋了為什么莎士比亞的戲劇中會描寫愛情和婚姻,以及這一主題在當時的反封建和反宗教意義。

莎士比亞塑造的女性,無論其結局是幸福還是悲慘,大都敢于為個性解放和愛情自由而奮斗,努力擺脫封建倫理道德的桎梏,奮力與封建惡勢力作斗爭,實現自己的美好理想。《羅密歐與朱麗葉》中純潔無瑕的愛情揭示了人文主義者敢于沖破封建壁壘、追求理想愛情的蓬勃生機。

《羅密歐與朱麗葉》的故事背景是16世紀的意大利維羅納。凱普萊特家族和蒙太古家族是這個城市的兩大家族,這兩個家族之間有著不可調和的世仇。戲劇一開始就預示了羅密歐和朱麗葉的愛情悲劇,他們個人的行動和意志不可能改變兩個人的家庭背景。兩個家庭之間的家族恩怨成為羅密歐與朱麗葉悲劇的關鍵因素。盡管羅密歐和朱麗葉生活在一個允許男女自由公開戀愛的時代,但家庭的恩怨成為兩人愛情之間不可逾越的鴻溝。

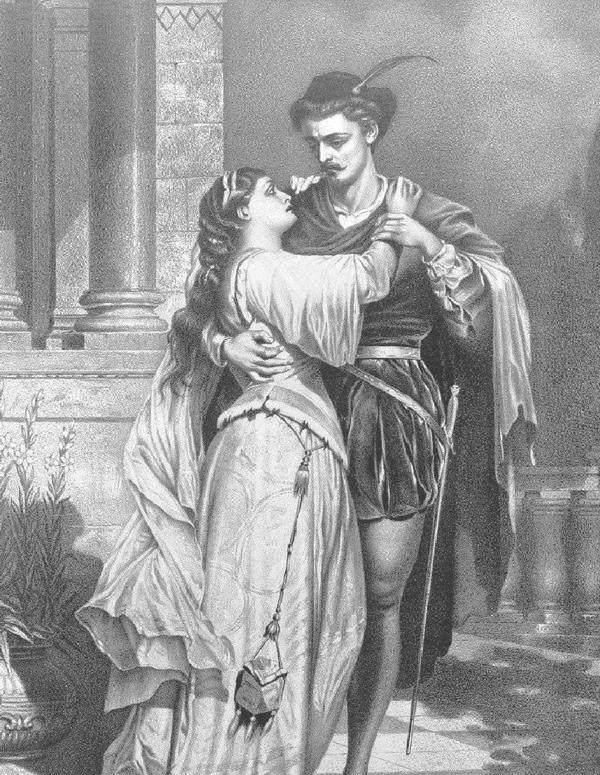

《羅密歐與朱麗葉》是一部歌頌自由愛情的人文主義戲劇,莎士比亞通過羅密歐和朱麗葉的愛情悲劇,對舊的封建意識進行了有力抨擊。朱麗葉是一個勇敢、堅強、聰明的女人,當她的父親凱普萊特強迫她嫁給帕里斯伯爵時,她大膽地愛上了羅密歐,盡管他們的家族之間存在世仇。在追求愛情的過程中,她喝下了假死藥以逃避與帕里斯結婚。當朱麗葉醒來時發現她的愛人羅密歐已經服毒身亡,她再也沒有活下去的欲望,最終殉情。雖然故事的結局很悲慘,但看似柔弱的朱麗葉卻能為愛而死,為反對封建勢力而死,給我們帶來了巨大的精神震撼。

雖然《羅密歐與朱麗葉》以主人公的死亡而告終,但他們的死是非常有意義的。在文藝復興時期的英國,代表新興資產階級利益的人文主義者正以朝氣蓬勃的生命力與舊勢力作斗爭,他們取得了對封建勢力的勝利。受文藝復興時期人文主義思潮影響的莎士比亞在其戲劇作品中自然而然地表達了這種時代的變化。《羅密歐與朱麗葉》用代表正義的男女主人公的慘死揭露了封建社會扼殺人性的罪惡,全劇節奏自然、明快,是文藝復興時期歐洲人文主義者要求變革及自信樂觀的體現。羅密歐與朱麗葉生活在一個偉大的轉型時期,當時封建制度開始瓦解,新興的資產階級正在崛起。通過羅密歐和朱麗葉的愛情悲劇,莎士比亞試圖表達人文主義的理想和這種理想的必然勝利。

二、湯顯祖的至情觀

明朝中后期是中國封建歷史上思想控制最嚴酷的時期。封建道德通過政治權力獲得了最高的權威,它以嚴格的教義秩序壓制和禁錮了人們的思想,特別是婦女。在明朝后期,人們希望找到一條出路,擺脫封建統治者的思想控制。隨著李贄和其他心學思想家的出現,僵化的儒學終于被撕開了一條縫隙,讓人們看到了個性解放的曙光。人們的自我意識開始覺醒,他們試圖擺脫嚴格的封建禮教的桎梏,開始追求真正的生活和個性的自由。

湯顯祖在《牡丹亭記題詞》中寫道:“嗟夫,人世之事,非人世所可盡。自非通人,恒以理相格耳。第云理之所必無,安知情之所必有邪!”在這里,他揭示了情與理之間的矛盾,湯顯祖認為,“理性”是判斷是非的道德標準,而“情”則是發自內心的愛憎和快樂的自發感受。中國傳統思想要求用道德和理性來規范和限制人的感情和欲望,這種思想在文學作品中也有表現。針對這種思想,湯顯祖明確提出:“如麗娘者,乃可謂之有情人耳。情不知所起,一往而深。生者可以死,死可以生。生而不可與死,死而不可復生者,皆非情之至也。”

在《牡丹亭記題詞》中,湯顯祖一方面交代了故事的起源,但其主要目的是解釋“至情觀”。這種“至情觀”成為《牡丹亭》創作的主導思想,并深刻地表現在對中心人物杜麗娘的刻畫和劇情中。

在《牡丹亭》中,湯顯祖通過杜麗娘與柳夢梅的夢中約會和因愛而死、后又因愛而復活的故事,歌頌了人類的真情和對自由幸福生活的追求,揭露和批判了封建禮教的殘酷和邪惡。湯顯祖富有想象力和創造力地運用了浪漫主義的手法,使因殘酷社會現實抑郁而死的杜麗娘復活了。她的靈魂掙脫了封建禮教的桎梏和現實世界的壓力,恢復了自然的情感和青春的活力,更加大膽勇敢地追求自己的愛情。復活后,她實現了自己理想中的愛情,與她的愛人柳夢梅一起成為一個真正的具有獨立意識的人。

杜麗娘是湯顯祖最喜歡、寫得最成功的女性戲劇主角。《牡丹亭》以杜麗娘對封建禮教的反叛和對自由愛情的追求開始,以她獲得個人自由和愛的婚姻結束,情感與道德之間的斗爭貫穿始終。在古代封建中國,嚴格的婦女成年禮是婦女必須遵守的最高道德標準,杜麗娘沖破封建禮教的桎梏而獲得的愛情自由,是湯顯祖最高情感觀的勝利。杜麗娘爭取愛情自由的斗爭成為《牡丹亭》的中心情節。

根據湯顯祖的至情觀,只有那些能夠超越生死的愛情才能被稱為真正的情感,這種情感也有超越的層面,因此不必以性和物質為基礎。這種情感排除了現實的和日常的內容,只能在超現實的夢境中得到滿足。作者強調,這種發生在夢中的情感不一定是不真實的。湯顯祖是一個重視人類自然情感的人,和杜麗娘一樣,他熱愛和珍惜人性,反對一切壓制和束縛人類情感的道德規范。因此,在《牡丹亭》中,人的真實情感可以與鬼溝通,能夠超越生死,是不可遏制、不可戰勝的,這也是杜麗娘從鬼到人轉變的根本原因。雖然冥府判官也不理解杜麗娘因愛而死的原因,但他們還是寬容地允許杜麗娘的靈魂自由地尋找她夢中的情人。冥府的判官允許個人自由行動,滿足人物的愿望,這與現實中不懂人情世故、摧殘人性的道德社會形成對比,表現出積極的浪漫主義色彩。

對愛情的執著追求使杜麗娘不顧一切地深深地愛上了她的夢中人。夢中的愛情讓她憧憬現實中的自由愛情,希望大膽追求自己向往的生活。這是杜麗娘反封建禮教、追求個性解放和實現愛情自由的集中體現。這與朱麗葉晚上在花園里望著月亮表達對羅密歐的感情是一樣的。為了實現愛的自由,杜麗娘不顧父親的訓斥和母親的勸說,到花園里去尋找自己的夢想。這一大膽的行為是一個少女對愛情理想的憧憬和追求,也是杜麗娘叛逆性格的進一步升華。然而,殘酷的現實使她的夢想落空,杜麗娘因思念而病倒,抑郁而終。杜麗娘為尋真愛而死,可以說是封建社會中千千萬萬青春、幸福和生命被禮教扼殺的女性的飽含淚水的控訴。

杜麗娘所處的環境基本上是整個封建社會的一個縮影,她所生活的家庭是所有封建家庭的典范,因此,從本質上講,杜麗娘面對的不僅僅是一個家庭,是一個被封建道德控制的無情的社會。作者通過她與環境之間的矛盾,以小見大地展示了一個有情的人與無情的世界之間的對立和斗爭。在《牡丹亭》中,有生命的人最終因為現實世界中“愛”的不可得而抑郁而死。作者通過有情之人與無情之世的尖銳對立,揭示了現實世界的虛偽和殘酷。《牡丹亭》的價值不僅在于它對主人公杜麗娘因愛而死的真摯愛情的歌頌,還在于它對封建道德所控制的無情時代的控訴。《牡丹亭》是以湯顯祖的至情觀為指導,以真摯的感情反抗封建主義的有力的批判武器。

三、結語

《牡丹亭》和《羅密歐與朱麗葉》的不同結局,揭示了中西方悲劇作品的不同特點。中國傳統悲劇的審美藝術在于主人公不顧挫折和痛苦,堅持不懈地追求和奮斗,并最終解決所有矛盾。中國戲劇深受儒家中庸思想的影響,提倡大團圓的結局。而西方戲劇推崇悲劇之美,悲劇在傳統上被認為是戲劇的最高榮譽。雖然莎士比亞和湯顯祖這兩位戲劇大師實現悲劇的方式不同,但他們都在世界文學史上增添了大膽追求愛情并為之付出生命的典型形象,表達了反對封建主義、追求個人自由的相同先進思想,成為那個黑暗時代的文明曙光。

作者簡介:耿明智(2000—),男,漢族,山東德州人,文學學士,研究方向為歐美文學、比較文學。