木里煤礦生態(tài)環(huán)境修復(fù)治理模式

梁峰偉,劉士杰,霍 豪,侯春剛

(1.中煤地華盛水文地質(zhì)勘察有限公司 環(huán)境分公司,河北 邯鄲 056004;2.中國煤炭地質(zhì)總局 水文地質(zhì)工程地質(zhì)環(huán)境地質(zhì)勘查院,河北 邯鄲 056001)

0 引 言

木里礦區(qū)煤炭儲量豐富,煤層厚、煤質(zhì)好、構(gòu)造簡單有規(guī)律,是青海省重要的煤礦區(qū),也是青海省煉焦煤資源地,區(qū)域內(nèi)構(gòu)造簡單,煤層埋深淺,主要以露天開采為主。木里礦區(qū)開采活動主要集中于聚乎更礦和江倉礦,近年來因采礦活動,木里礦區(qū)形成多處大型渣山、露天采坑等,對生態(tài)環(huán)境造成了極大的損傷。隨著現(xiàn)代社會可持續(xù)發(fā)展理念的不斷深入,高原高寒區(qū)域的露天礦山環(huán)境恢復(fù)治理成為了一種迫切需求,現(xiàn)有的露采礦山生態(tài)環(huán)境修復(fù)技術(shù)是基于低海拔的區(qū)域治理,不能完全滿足高原高寒區(qū)域的治理要求。

通常的治理模式為3 個階段:一是礦坑、渣山的整治與地形地貌的重塑;二是覆土;三是進(jìn)行復(fù)綠。如果采用常規(guī)方法進(jìn)行大規(guī)模削坡減載、渣土回填、覆土后復(fù)綠施工工藝,存在工程量巨大、覆土土源難解決、在高原高寒區(qū)域無法有效的保證水源涵養(yǎng)且無法有效解決煤水混合后由于沖刷淋濾產(chǎn)生的二次污染。

在高原高寒區(qū)域礦山生態(tài)環(huán)境修復(fù)方面,國內(nèi)已經(jīng)有相關(guān)專家學(xué)者進(jìn)行了相關(guān)的研究工作。其中王佟等[1-2]對高原高寒煤礦區(qū)生態(tài)環(huán)境修復(fù)治理模式與關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行研究等,通過削坡減載、土壤重構(gòu)、水系連通,從技術(shù)層面上實(shí)現(xiàn)了高原高寒區(qū)域的復(fù)綠。

本文依托木里礦區(qū)生態(tài)整治項(xiàng)目(標(biāo)段一) 聚乎更七號井施工需求,結(jié)合青海省木里礦區(qū)聚乎更七號井采坑、渣山一體化治理工程設(shè)計(jì)方案,探索了一種高原高寒區(qū)域露采礦山環(huán)境恢復(fù)治理方案,集合了削坡減載、土壤重構(gòu)、水系連通、煤炭資源保護(hù)重塑凍土層、高原種草七步法、高原種草播種后處理等方法,消除了露采礦山對土地資源的影響及產(chǎn)生的地質(zhì)災(zāi)害隱患,極大降低了工程量,降低了工人勞動強(qiáng)度,提高了高原高寒區(qū)域露采礦山恢復(fù)治理的復(fù)綠質(zhì)量。

1 概 況

木里礦區(qū)聚乎更七號井地處青海省海西州木里鎮(zhèn),所處位置是青藏高原典型的生態(tài)脆弱區(qū)[3],區(qū)內(nèi)多分布大片凍土和高寒草甸等濕地植被,區(qū)域生態(tài)敏感脆弱,易遭破壞,且難于恢復(fù)。礦區(qū)位于祁連山區(qū)域水源涵養(yǎng)地同時是生態(tài)安全屏障的重要組成部分,地處黃河支流大通河發(fā)源地,生態(tài)環(huán)境地位非常重要。采坑呈西北至東南走向,采坑長3.93 km,寬0.41 km,坑口標(biāo)高4 150.87—4 167.09 m,采坑最低為3 995.65 m,開采深度19~32 m,坑口面積149.40 萬m2,采坑容積1 398.10 萬m3;西坑含3 個積水坑,深度10.15 ~11.04 m,積水量共計(jì)73.80 萬m2,主要揭露地層為中侏羅統(tǒng)木里組和江倉組底部碎屑巖,巖性以粉砂巖、泥巖為主夾細(xì)砂巖,采坑周邊形成南北2 處渣山,北渣山占地面積約104.63 萬m2,渣山高度20 m;南渣山占地面積約55.84 萬m2,渣山高度30 m(圖1),工程包括以中部分水嶺為界東、西采坑兩處采坑的地形整治,裸露易自燃煤層3 處的煤層封填保護(hù)及該區(qū)域的人造凍土層再造、全區(qū)的水系連通、土壤重構(gòu)、復(fù)綠工程。

圖1 施工前治理區(qū)現(xiàn)狀Fig.1 Present situation of treatment area before construction

2 修復(fù)治理技術(shù)

遵循生態(tài)系統(tǒng)的整體性、系統(tǒng)性、動態(tài)性及其內(nèi)在規(guī)律,修復(fù)為主、治理為要,對七號井采坑渣山治理、植被恢復(fù)、水環(huán)境和水資源以及凍土保護(hù)等統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合治理,進(jìn)行一體化修復(fù)。實(shí)現(xiàn)水源涵養(yǎng)、凍土保護(hù)、生態(tài)恢復(fù)、資源儲備、分區(qū)管控,實(shí)現(xiàn)節(jié)約優(yōu)先兼生態(tài)保護(hù),自然恢復(fù)兼資源保護(hù)的統(tǒng)一結(jié)合,打造高原高寒區(qū)域礦山生態(tài)恢復(fù)治理驗(yàn)證工程,綜合七號井開采現(xiàn)狀,結(jié)合工程地質(zhì)和水文地質(zhì)條件,提出了資源保護(hù)+采坑部分回填+邊坡與渣山整治+水系自然連通+植被復(fù)綠的修復(fù)治理模式,項(xiàng)目執(zhí)行中遵守“邊實(shí)施、邊評估、邊整改”的施工原則,主要的治理設(shè)計(jì)原則如下。

2.1 工程勘查

該工程執(zhí)行地質(zhì)三邊原則即“邊施工、邊勘查”的同時進(jìn)行渣山邊坡與采坑邊坡穩(wěn)定性評價,根據(jù)評價本著實(shí)事求水的原則優(yōu)化調(diào)整設(shè)計(jì)方案。

2.2 煤礦資源保護(hù)

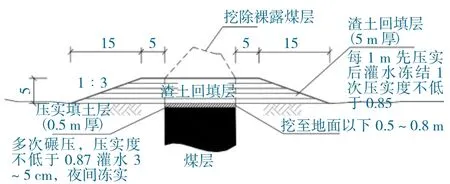

本著保護(hù)煤礦資源、保護(hù)生態(tài)環(huán)境的原則,對已剝露殘煤進(jìn)行剝離倒運(yùn)。同時將煤層露頭開挖至地下0.5 ~0.8 m,對煤層露頭進(jìn)行紅黏土回填封堵、澆水凍實(shí)、分層封填碾壓,確保煤層不被氧化重塑凍土層。保護(hù)煤炭資源重塑原始凍土層見封填煤層、重塑凍土層示意如圖2 所示。

圖2 封填煤層、重塑凍土層示意Fig.2 Sealing coal seam and remodeling permafrost layer

2.3 采坑部分回填

考慮七號井采坑既有中間高兩端低的地形特征(以場地中部分水嶺為界,分水嶺界標(biāo)高約4 160 m,西采坑回填至4 149—4 160 m 標(biāo)高,東采坑回填至4 088—4 160 標(biāo)高),治理后的采坑坑底由西端至分水嶺至東端形成縱向標(biāo)高依次為4 149 —4 160—4 088 m 的坑底地形,即中間高兩端低,回填方量來源于采坑刷坡及北側(cè)不穩(wěn)定渣山,盡量減少對已復(fù)綠渣山的擾動。

2.4 邊坡與渣山整治

為消除滑坡和崩塌等地質(zhì)災(zāi)害,對采坑兩側(cè)的邊坡進(jìn)行削坡,實(shí)現(xiàn)邊坡整治,治理形成臺階分布式穩(wěn)定邊坡,在確保邊坡穩(wěn)定的同時,也便于后期的生態(tài)恢復(fù),局部穩(wěn)定的巖質(zhì)邊坡,不做大范圍削坡,只清除表層松散石塊。

2.5 水系自然連通

采坑整治完成后,東西坑交界處為分水嶺,分別向兩側(cè)沿中線設(shè)置有3°~5°的斜坡將西坑積水集中排泄至西側(cè)低洼處,并對水質(zhì)變化進(jìn)行長期觀測,最終將水自然導(dǎo)至哆嗦河,避免積水及凍融對整治后邊坡產(chǎn)生破壞。

2.6 植被復(fù)綠

對治理區(qū)裸露邊坡及全部建筑物進(jìn)行拆除后覆土復(fù)綠,具體如下。

(1) 第一步種草基質(zhì)層重塑。將篩選的渣土覆蓋或就地翻耕,檢出大塊礫石。形成深度為25~30 cm 的種草基層,25~30 cm 深度種草基質(zhì)層中直徑大于5 cm 的石塊不超過10%,就地選材避免了客土產(chǎn)生的高費(fèi)用及對生態(tài)環(huán)境的破壞[4]。

(2) 第二步修建排水溝。治理區(qū)內(nèi)坡面每間隔30~50 m 修建排水溝,采坑邊坡平臺修筑攔水壩,排水溝及攔水壩組合形成排水網(wǎng)絡(luò)。形成“湖聯(lián)珠串、山水相映”的和諧景觀。

(3) 第三步改良渣土。撿石后渣土中拌入羊板糞、和有機(jī)肥。將羊板糞(每畝用量33 m2,厚度為5 cm)、顆粒有機(jī)肥(平臺區(qū)每畝用量750 kg,坡地每畝用量1 000 kg),攤鋪在種草基質(zhì)層上,采用機(jī)械或人工方法,均勻拌入草種基質(zhì)層,深度大于15 cm。保障了植被生長需要,為下一步植物自然演替打下了基礎(chǔ)。

(4) 第四步施肥。用緩釋顆粒有機(jī)肥(平臺區(qū)每畝用量750 kg,坡地每畝用量1 000 kg),通過機(jī)械或人工方式,使用在種草基質(zhì)層表面。

(5) 第五步播種。選用4 種高原原生牧草種(平地12 kg/畝,坡地16 kg/畝) 和15 kg/畝牧草專用肥混合,通過飛播、機(jī)械撒播或人工撒播等方式,撒播在草種基質(zhì)層面層。

(6) 第六步耙耱鎮(zhèn)壓。為保證草種入土深度,更有利于草種萌發(fā),推薦入土深度1~2 cm,坡面推薦人工使用多齒犁耙耱,平面可以用鋼絲刷加鐵鏈加槽鋼組合進(jìn)行耙耱。

(7) 第七步無紡布鋪設(shè)。鎮(zhèn)壓完成后,鋪設(shè)無紡布。推薦使用每平方米20 g 左右規(guī)格的無紡布,邊緣重疊處用石塊壓緊壓實(shí),即可起到保溫保墑的作用又能夠自然降解,避免了無紡布對治理區(qū)的污染。

3 治理效果

項(xiàng)目嚴(yán)格依照資源保護(hù)+ 采坑部分回填+ 邊坡與渣山整治+水系自然連通+植被復(fù)綠的修復(fù)的治理模式,經(jīng)過為期2 a 的生態(tài)修復(fù)治理,清除了治理區(qū)內(nèi)裸露煤層并通過煤層封填、澆水凍實(shí)、分層碾壓重塑了人工凍土層保護(hù)了煤炭資源。通過“隨坡就形”修筑排水系統(tǒng)導(dǎo)通了自然水系使治理區(qū)內(nèi)水系連通;通過人工或機(jī)械撿石、土壤重構(gòu)使治理區(qū)土壤各養(yǎng)分指標(biāo)達(dá)到了植被生長需要;通過“種草七步法”規(guī)范了種草流程及方法增加了施工效率,提高了出苗成效。經(jīng)過監(jiān)測項(xiàng)目植被出苗數(shù)達(dá)到了平均9 300 株/m2、治理區(qū)植被覆蓋率達(dá)到了85%以上,次年植被返青情況良好,為治理區(qū)內(nèi)植被形成自然演替、正向演替打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。達(dá)到了治理目的,形成了“遠(yuǎn)山、近湖、山水相映”的和諧景觀(圖3)。

圖3 施工前后對比圖Fig.3 Comparison before and after construction

4 結(jié) 語

木里礦區(qū)生態(tài)修復(fù)治理是目前我國在高原、高寒、高海拔地區(qū)開展的大面積礦山生態(tài)修復(fù)治理的首例成功示范性工程。國內(nèi)外鮮有成功經(jīng)驗(yàn)和成熟模式可借鑒,該項(xiàng)目的順利高效實(shí)施具有很強(qiáng)的探索和試驗(yàn)意義。解決了地貌景觀、植被、凍土、水系及濕地破壞、土地占損毀、土地沙化與水土流失、渣山及礦坑邊坡失穩(wěn)、煤炭資源破壞等生態(tài)環(huán)境問題,降低了工程施工總量,杜絕了過渡治理、有效提高施工質(zhì)量。