農業強國建設:戰略內涵、目標定位與路徑創新

陶紅飛

(杭州科技職業技術學院,浙江 杭州 311402)

黨的十八大以來,黨中央一以貫之高度重視解決“三農”問題,對“三農”工作提出一系列戰略部署。立足新時代新征程,黨的二十大報告提出“加快建設農業強國,扎實推動鄉村產業、人才、文化、生態、組織振興”,以農業強國建設推進中華民族偉大復興。2023年中央一號文件提出“全面推進鄉村振興不斷取得新進展,農業強國建設開好局起好步”。農業所具有的基礎性和弱質性特征,決定了建設農業強國既是建立現代化經濟體系的重點[1],亦是經濟爬坡過坎的難點[2]。作為社會主義現代化建設的重要組成部分,農業強國建設為優化畜牧業、種植業、飼料業、農產品加工業等產業資源配置、助力產業結構升級提供全新指引,對加快推進構建新發展格局,助力中國社會經濟高質量發展具有戰略意義。加快建設農業強國、推進我國從農業大國邁向農業強國已成為全面建成社會主義現代化強國的本質要求和重大歷史任務[3]。本文在深入探析農業強國建設的戰略內涵、目標定位基礎上,提出推動農業強國建設的創新路徑,旨為助力農業強國建設提供參考。

1 農業強國建設的戰略內涵

改革開放以來,我國農業發展實現了質的飛躍,從農業大國向農業強國轉變。黨的二十大報告將“農業強國”寫進黨代會報告,為中國農業發展作出戰略性布局,“描繪”出農業強國的宏偉藍圖。農業強國建設已成為未來推進“三農”工作的重大部署,對推進中國式現代化進程、滿足人民美好生活需要、實現鄉村全面振興目標具有戰略意義。

1.1 推進中國式現代化進程的基礎支撐

黨的二十大報告提出“中國式現代化是人口規模巨大的現代化”。農業強國建設作為推動農業產業高質量發展的重要戰略,其發展基調是為巨大規模的人口提供充足、高質量的農業供應。這是針對我國農業大而不強的客觀實際,提出的重大戰略任務和底線標準[4]。習近平總書記在2022年中央農村工作會議上強調“沒有農業強國就沒有整個現代化強國”,確立和肯定了農業強國在現代化進程中的戰略地位。農業強國建設承載了中國式現代化進程的物質基礎,是全面推進中國式現代化進程的基礎支撐。

1.2 滿足人民美好生活需要的客觀要求

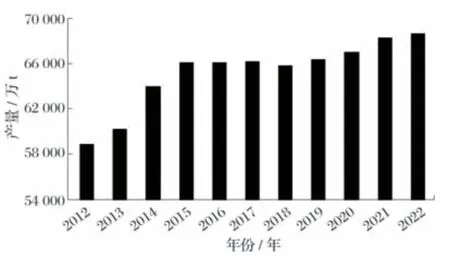

伴隨我國居民生活水平的提高、膳食結構的逐步改善,人民群眾對糧食的需求已從“吃得飽”“吃得好”逐向“吃得放心”“吃得豐富”“吃的營養”,對農畜產品的需求日益多元和豐富。2012—2021 年中國主要畜產品產量見圖1。由圖1 可知,除2019 年和2020 年受新冠疫情影響外,其余年份肉類、奶類、禽蛋的產量呈現波動上漲態勢。北京大學新農村發展研究院院長、中央農辦、農業農村部鄉村振興專家咨詢委員會委員黃季焜表示,當前我國口糧需求已經呈現下降態勢,飼料糧需求將以超過1.5%的年均增長速度提升,這會促使糧食總需求年均增長接近1%[5]。據悉,新時代的糧食安全問題已不再局限于糧食自身安全這一狹義范疇,而是進一步拓展包括糧食品種、糧食健康、飼料糧供給結構等在內的多元化體系[6]。因此,加快建設農業強國,實現“農業大國”向“農業強國”跨越,要全方位夯實糧食安全根基,構建農林牧漁多維度并舉的農產品供給體系,以滿足人民美好生活需要的客觀要求。

圖1 2012—2021年中國主要畜產品產量

1.3 實現鄉村全面振興目標的現實需要

黨的二十大提出“加快建設農業強國,扎實推動鄉村產業、人才、文化、生態、組織振興”,為新時代鄉村振興工作“定錨指向”[7]。農業作為推動鄉村經濟發展的主導產業和基礎產業,是助力鄉村宜居宜業的有力支撐,是鄉村振興的重要內容。農業強國建設是針對農業農村發展短板提出的針對性舉措,既包括農業生產力的變革,也包括農村全面進步和農民全面發展的內在價值,這與鄉村全面振興發展目標高度吻合。農業強國建設通過種植業、畜牧業、農產品加工業等全產業鏈精準施策,增加鄉村就業機會和農民增收渠道,助力鄉村地區產業、人才、文化、生態等各個方面優化升級,推動鄉村全面振興。推動農業強國建設是對新時代鄉村振興目標的深刻響應,承載著讓廣大農村地區“富”起來、“強”起來的重要使命[8-9],是實現鄉村振興發展目標的現實需要。

2 農業強國建設的目標定位

農業強國建設應錨定底線目標、基礎目標以及發展目標,提升糧食供應保障能力、增強農業科技創新能力、強化可持續發展能力,助力中國式現代化進程。

2.1 底線目標:提升糧食供給保障能力

中國是一個擁有巨大人口規模的發展中國家,人地緊張的現實狀況長期存在[10]。2022 年,中國糧食總產量超過6萬t,實現歷史性的“十九連豐”(見圖2)。目前,中國糧食總產量超過國際公認的每人每年400 kg 的糧食安全線,基本能保證自給自足。但其他農產品對進口依賴度越來越高,中國糧食供給長期處于“緊平衡”的狀態,不利于糧食安全、穩定,中國糧食供給保障能力面臨挑戰,成為橫亙在農業強國建設道路上的巨大難題[11]。伴隨人民生活水平的不斷提升和對美好生活的需求日益強烈,滿足人民群眾對禽畜類產品等非主糧食物的消費需求更重要。農業強國建設有助于暢通城鄉產業要素循環,提升農畜產品供給規模和供給質量,激活農業農村潛在的投資需求和消費動能,滿足人民美好生活需要。因此,切實提升中國糧食供給保障能力,是我國建設農業強國的底線目標,是大國責任與擔當的體現。

圖2 2012—2020年中國糧食總產量

2.2 基礎目標:增強農業科技創新能力

現階段,日益復雜的國際形勢對我國農業平穩發展產生一定沖擊[12-13]。在此背景下,農業科技創新逐漸成為實現農業強國之路的核心動能。換言之,不斷強化農業科技創新能力,實現農業核心科技自主可控,在復雜的內外部環境驅動下,我國農業從追趕世界農業發展轉為引領和主導世界農業,實現農業強國建設目標[14]。近年來,我國農業科技創新能力穩步提升,在核心種源、關鍵裝備等領域有待提升,農業勞動生產效率明顯不足[15-16]。因此,我國農業強國建設的重點應聚焦于農業科技創新,以農業科技發展推動農業勞動生產率增長,推動農業高質量發展。在推進農業強國建設過程中,應以增強農業科技創新能力為基礎目標,充分激活農業科技創新潛力與活力,瞄準農業技術進步“卡點”和“堵點”,完善農業科技創新要素配置結構,推動農業高質、高效發展。

2.3 發展目標:強化可持續發展能力

黨的二十大報告提出,“推動經濟社會發展綠色化、低碳化是實現高質量發展的關鍵環節”。長期以來,我國農業生產大多采用傳統種養模式,大量化肥和農藥投入到農業生產中,農業污染形勢不容樂觀。據統計,2001—2020 年中國農藥消耗量、農業使用化肥量分別提升113.8%和85.2%[17]。農藥、化肥的大量使用,對土地、空氣以及水資源造成破壞,危害生態環境[18-21]。農牧業對生態環境的依賴性較強,惡劣的生態環境將提升農產品生產成本,降低產品質量,促使農業主體再次采用粗放式發展模式以實現自身盈利目標,形成“粗放生產—破壞環境—成本上升—粗放生產”的惡性循環,不利于農業可持續發展[22]。據《2019 年全國耕地質量等級情況公報》顯示,全國1.35 億公頃耕地中質量等級評價為高等級(一、二、三等級)的耕地面積占比僅31.24%,中低等級耕地占比高達68.76%。新時期推進農業強國建設,不僅要錨定規模化、集約化發展目標,提升農業規模,還要以提升可持續發展能力為目標,實現人與自然和諧發展。

3 農業強國建設的路徑創新

3.1 優化糧食安全環境,驅使供給保障“強”起來

黨的二十大報告強調“全方位夯實糧食安全根基”。糧食安全問題是關系國計民生的基礎性、戰略性問題,有關部門應當積極夯實糧食安全環境,從供需兩端發力,驅使糧食供給“強”起來。第一,糧食生產保障。有關部門應當積極守好十八億畝耕地紅線,在此基礎上提升農業發展質量,在保產量的同時穩產能,實現谷物基本自給、口糧絕對安全,驅動供給保障“強”起來。著力提升畜產品供給能力,聚焦“穩生豬”“增牛羊”“興奶業”發展目標,深入開展肉牛肉羊增量提質行動,保證供給數量,提升糧食供給質量。第二,市場發展保障。建立市場預警、監管機制,強化市場發展保障。一方面,完善農畜產品市場監測體系,加強市場信息的分析,開展專項檢查,準確把握市場動向,推動市場平穩發展。另一方面,強化糧油市場監督管理,進一步做好全社會糧食統計和市場監測工作,指導國有糧食企業開展產銷合作,優化市場發展環境。

3.2 完善要素配置方式,助力農業創新“活”起來

農業科技創新對助力農業高質量發展、推進農業強國進程具有重要意義。國家及有關部門應聚焦農業科技重點領域和攻關環節,完善要素配置方式,提升農業科技創新能力,推動農業創新“活”起來。第一,完善資金要素配置方式。一方面,加大農業科技投入。有關部門應逐步提高農業科研工作經費額度,激發農業科技創新人員的積極性和科研動力,提高農業科技更新迭代效率,提升農業科技創新水平。另一方面,建立多元化科技扶持機制。有關部門應積極引導社會、使民間資本投向農業科技創新領域,形成政府、企業、社會等主體共同參與的多元化扶持機制,激發農業科技創新領域發展動力和活力,推動農業創新“活”起來。第二,完善人才要素配置方式。習近平總書記多次強調“人才是創新的根基,是創新的核心要素”。針對我國農業創新活躍度不足、創新水平不強的現實,有關部門應當積極推動構建農業創新人才集聚平臺,在農業科技創新人才的引進、培育等方面提供政策支持,提升農業主體創新積極性,助力農業創新“活”起來。

3.3 把握數字發展機遇,推動農業生產“綠”起來

數字經濟時代,數字技術憑借其天然“綠色”屬性,逐步滲透至農業產業領域,為農業強國建設注入全新動能。有關部門應積極把握數字發展機遇,促使農業產業各環節數字化轉型,推動農業生產“綠”起來。第一,大力推進農村數字基礎設施建設。有關部門應當積極建立政府引導、市場主導、社會參與的協同推進機制,通過“新基建”完善農業數字平臺建設,引導種植業、畜牧業經營主體參與到數字平臺運營和場景應用過程中,降低生產、養殖過程中碳排放強度,驅動農業生產“綠”起來,提升農業可持續發展能力。第二,構建農業產業數字生態。有關部門應聚焦農牧領域“卡脖子”技術,大力推進種植業、畜牧業關鍵技術創新,驅動糧食生產、畜牧養殖等各環節在內的全產業鏈數字低碳轉型,建立農業產業數字生態,助力農業生產“綠”起來,提升農業可持續發展能力。第三,建立數字化檢測與追溯機制。有關部門應當積極把握數字化發展機遇,建立數字化農畜產品監測與風險追溯機制,形成貫穿全產業鏈的共享數據流,在消費、生產、加工等各個環節形成正向反饋和調整機制,助力農業生產“綠”起來。

3.4 聚焦畜牧發展短板,確保產業鏈條“全”起來

強國必先強農,強農需重畜牧。畜牧業對國內食物供應穩定和安全,增加農牧民收入、促進農牧區經濟發展和共同富裕具有重要意義,是建設農業強國的重要一環。有關部門應當聚焦畜牧業發展短板,破解畜牧業關鍵領域核心技術,積極推進畜牧業與文化、體育、旅游等各類產業融合,實現涵蓋種、養、加工在內的全產業鏈協同共進,確保產業鏈條“全”起來。一方面,打造農牧產業園區。有關部門應立足本地區發展優勢,集中資源、集約用地、集聚產業,打造農牧產業園區,推動建設農畜產品基地。有關部門應引導畜禽養殖、飼料等農業龍頭企業進駐產業園區,推動地區養殖、加工、銷售、流通一體化發展,提高全產業鏈效益效率,助力農業產業鏈條“全”起來。另一方面,發展特色農畜養殖模式。有關部門應鼓勵畜牧業主體積極創新經營模式,建立集休閑體驗、文化傳承等功能于一體的多元化服務體系,打造畜禽文化博物館、休閑觀光牧場等文旅產業,推動農文旅融合,助力實現農業強國建設的目標。

4 結論

黨的二十大報告立足中國發展實際,明確以中國式現代化作為全面推進中華民族偉大復興的戰略指引。農業農村作為推進國民經濟建設的重要部門,是中國式現代化發展的主陣地和主力軍。加快建設農業強國應深刻理解中國式現代化、人民美好生活需要、鄉村振興戰略內涵。以提升糧食供給保障能力為底線目標,以提升農業科技創新能力為基礎目標,以提升可持續發展能力為發展目標,快速、高質推進農業強國建設。國家及有關部門應當立足我國農業發展實際及中國式現代化建設目標,積極把握數字發展機遇、夯實糧食安全保障、完善要素配置方式、聚焦畜牧發展短板,推動農業生產“綠”起來、供給保障“強”起來、農業創新“活”起來、產業鏈條“全”起來,最終為我國農業強國建設提供有力支撐。