對潤城東岳廟的現狀研究

摘要:潤城東岳廟雖然是全國重點文物保護單位,但是相關研究相對較少。筆者通過現場勘察和查閱文獻進行了一定的對比研究,旨在通過對潤城東岳廟歷史、建筑、周邊環境等方面的調查,為今后潤城東岳廟的科學保護和有效利用提供一些基礎資料。

關鍵詞:東岳廟;建筑;歷史

目前,我國歷史文化名城和歷史文物古跡的保護規劃研究較為透徹,保護規劃的內容與方法研究已經較為成熟,文物建筑的保護對研究歷史文化具有重要的意義[1]。潤城東岳廟位于山西省晉城市陽城縣潤城鎮,2006年國務院公布其為全國重點文物保護單位。

潤城鎮位于山西省陽城縣城東7公里處,四面環山,沁河、東河與峪溝河三條河流穿鎮而過,古稱“少城”“小城”,1559年改稱“潤城”。潤城村為潤城鎮鎮治所在地,潤城村創建具體時間不詳。2007年,人們在潤城村發現一唐大和八年(834年)墓碑,由此可以確定潤城村在唐代就已形成。

一、潤城東岳廟歷史沿革

潤城東岳廟創建時間不詳。廟內《重修東岳廟記》記載,潤城東岳廟建于1125年之前的北宋時期。唐大和八年(834年)墓碑記載:“西占沁漾水,東阜近高崗,北依大神廟,南觀道路傍。”[2]依此地理位置,潤城東岳廟在村北,有可能為碑文記載的大神廟。同時在唐玄宗泰山封禪后,各地開始興建東岳廟。由此推測潤城東岳廟可能在唐代就已存在。有關潤城東岳廟確切記載的時間是從明萬歷二十一年(1593年),重修潤城東岳廟開始。清康熙四十二年(1703年),補修潤城東岳廟。清乾隆三十八年(1773年),潤城東岳廟后宮創建。民國六年(1917年),潤城東岳廟設立區政府。新中國成立后,鎮政府、村公社先后占用潤城東岳廟。1958年,潤城東岳廟的山門、鐘、鼓樓被先后拆毀。1977年,建立潤城鎮小學,校址選在潤城東岳廟,因學校建設拆毀了舞樓、過殿及東、西配殿。1983年,陽城縣人民政府公布潤城東岳廟為縣級文物保護單位。1985年,潤城中學遷入,與潤城小學共同占用潤城東岳廟。1986年,潤城中學遷出,潤城小學仍然留在東岳廟。同年,山西省人民政府公布潤城東岳廟為省級文物保護單位。1998年,潤城小學遷出潤城東岳廟,潤城幼兒園遷入,直至2012年遷出。2003年,潤城村集資自行對東岳廟進行維修。2014年,潤城東岳廟保護修繕工程完工。

二、潤城東岳廟現狀

潤城東岳廟現存6座文物建筑:獻亭、天齊殿、天齊殿東耳殿、天齊殿西耳殿、后宮東耳殿。

獻亭位于廟內中軸線最南端,建于方形臺基上,面寬一間,進深四椽,單檐十字歇山頂,琉璃屋面,琉璃脊飾。梁縫間設八角藻井,藻井中心與各角處設垂蓮柱,設斗栱16攢,均為七踩重翹。八角藻井,設計精巧,造型華麗,系明代小木作精品。檐部施大額枋及由額墊板。大額枋高41厘米,寬39厘米,高寬比為1.05∶1。前后撩檐檁水平間距6.42米,撩檐檁背至脊檁背總舉高2.02米,總舉高與前后撩檐檁間距比值為1∶3.18。獻亭檐部采飛,檐步架1.57米,舉高0.76米,約四八舉;脊步架1.64米,舉高1.26米,約七六舉。縱觀獻亭梁架,用材統一,梁架制作規整。經綜合分析,獻亭雖經多次修繕,其梁架仍保持原狀,為明代遺構。

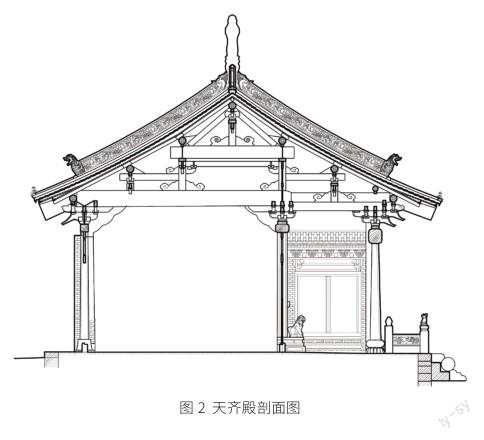

天齊殿位于獻亭與后宮之間,廊部面闊三間,進深六椽,七架前廊式(五架梁對前雙步梁),懸山前廊式,琉璃屋面,琉璃脊飾。前檐廊柱柱頭科耍頭后尾與內檐柱頭科斗栱相連。后檐柱頭科耍頭后尾直托五架梁。前檐柱柱頭科斗栱及后檐柱頭科斗栱上承五架梁,五架梁前端直抵廊部單架梁,后端與后檐檁交接。檁下用替木連構。廊部單步梁上置下金瓜柱一根,下金瓜柱上置翹頭及斗;后檐五架梁上置下金瓜柱一根。五架梁中端及前端(前檐柱中)上置上金瓜柱二根,上金瓜柱頭垂直于三架梁方向出額枋、平板枋,與上金瓜柱共同承托三架梁。三架梁中部置脊瓜柱上承脊檁,脊瓜柱橫向出丁華抹亥栱,叉手斜戧于兩側。總觀天齊殿梁架,用材統一,梁架制作規整。其斗栱用材較小,材之高寬比較清代建筑大,接近于《營造法式》規定。平板枋、大額枋斷面厚度增加,與早期建筑3∶2的斷面比不同,接近于清式建筑。其各梁之間皆施瓜柱,晚期特征明顯。經綜合分析,天齊殿雖經多次修繕,其梁架仍保持原狀,為明代遺構。

后宮位于廟內中軸線最北端,面闊五間,二層結構為七架前廊式,為單檐歇山頂建筑,琉璃屋面,琉璃脊飾。一層現有石柱10根,二層現有木柱18根。二層檐部用斗栱。其斗栱共計24攢,均為三踩單翹,平身科及角科斗栱結構上相向連出兩道斜栱。柱頭科中十八斗上出撐頭其為五架梁出頭。廊部柱頭施大、小額枋與柱頭上施平板枋連構。大額枋高寬比為1∶1.6。平板枋高寬比為1.07∶1。總舉高與前后檐檁間距比值為1∶2.95。總觀后宮梁架,用材統一,梁架制作規整。其斗栱用材較小,材之高寬與清代建筑接近。平板枋、大額枋斷面厚度增加,與早期建筑3∶2的斷面比不同,接近于清式建筑。其各梁之間皆施瓜柱,晚期特征明顯。經綜合分析,后宮雖經多次修繕,其梁架仍保持原狀,為清代遺構。

天齊殿東耳殿位于天齊殿東側,面寬三間,明間寬3.13米,次間寬2.61米,通面闊8.99米。進深四椽,通進深6.445米。梁架為四架梁前搭抱頭梁,用三柱,四架梁中端上置兩根金瓜柱,其上共同承托三架梁,三架梁中端上置角背與脊瓜柱承托隨檁枋與脊檁,叉手斜戧于兩側,為清代遺構。

天齊殿西耳殿位于天齊殿西側,面寬三間,明間寬2.95米,次間寬2.5米,通面闊8.5米。進深四椽,梁架為四架梁前搭抱頭梁,用三柱,四架梁中端上置兩根金瓜柱,其上共同承托三架梁,三架梁中端上置角背與脊瓜柱承托隨檁枋與脊檁,叉手斜戧于脊瓜柱兩側,為清代遺構。

后宮東耳殿位于后宮東側,面寬三間,進深四椽,平面呈長方形。梁架結構為四架梁前搭抱頭梁,四架梁中端上置兩根金瓜柱,其上共同承托三架梁,三架梁中端上置脊瓜柱承托隨檁枋與脊檁,叉手斜戧于兩側,為清代遺構。

現存文物建筑基本保持了原有的建筑形制,有效延續了文物本體的真實性。潤城東岳廟地理位置沒有改變,但其周邊環境發生了變化,環境真實性受損。潤城東岳廟原有格局受損,現有院落圍墻也非原有圍墻,除現存的6座建筑外,其余建筑僅能得知其大體位置,廟宇的完整性受到嚴重破壞。

三、石刻中的信息

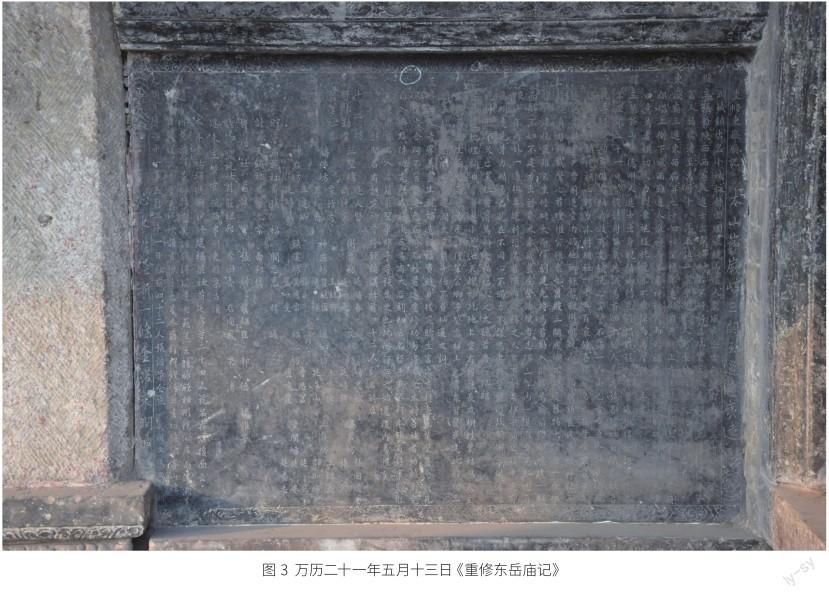

潤城東岳廟內現存碑刻10余通,因風雨侵蝕等原因個別碑文字跡無法辨識,但現有碑文留存有文獻資料尚未記載的信息。

萬歷二十一年(1593年)五月十三日《重修東岳廟記》記載了當年潤城東岳修建的相關信息:“……以經五百余年,張詔等仝議眾,加工重修,即為創建……”由此可知,當時潤城東岳廟原有建筑基本不存,與現存最早建筑年代為明代相符合。“……共費大小樹木,一百三十八株……費小樹一百二十根……共用一千五百余塊……”可知,當時用料等工程信息。碑文還記載為了使廟宇可以長久地留存,社首等人商議,此后每年清明與八月十四由二十四人打掃廟宇。

同年五月二十一日,《重修東岳廟記》記載潤城名稱的由來。“潤城鎮,古名小城……自嘉靖三十八年,蒙縣主張爺,陜西西寧人,進士出身,嫌村名不好,祈呂先鸞筆,改為潤城。”由此可知,當年因張縣令個人喜好最后將本地地名修改。碑文也記載了這次修建廟宇的原因:“萬歷二十年,蒙縣主葉爺,山東德州人,進士出身,親詣鄉約,見殿塌毀,張詔等稟建,慨得金語重修。”同樣是因為時任縣令的原因,東岳廟得以修建。同時相關文獻還記錄了眾人籌資籌物共同修建等其他信息。

現存碑刻載有其他修繕時的信息,如康熙四十一年《補修東岳廟施財姓名開后》記載了當時捐款人的姓名及錢款:“原知江西建昌府事加一級王嘉植施銀拾兩、部湖廣清吏司工事王璋施銀肆兩。”清乾隆三十九年《創修東岳廟后宮碑記》記載了修建后宮的緣由及大致過程。筆者走訪當地居民想探究是否有更早的碑刻記載,但是沒有收集到更早的確切信息。據村民講述,新中國成立后,廟宇留存碑刻較多,后因各種變故,許多碑刻不存。因沒有留存明以前的碑刻,歷史信息缺失較多。

四、東岳廟周邊環境

潤城鎮于2010年被公布為全國第五批歷史文化名鎮之一。潤城東岳廟地處潤城鎮中心地帶。南臨三門街,三門街歷史上為潤城主要的商業街,目前依然保留著大量的商鋪,是潤城最繁華的地帶。廟宇周邊建筑有半數以上為清至民國時期的建筑,基本保留了建筑原有的風貌。院落格局多數為四合院,多為二層建筑,個別有三層。部分建筑為住戶改建,改變了原有風貌,但建筑主體依然被保留了下來。周邊部分建筑在建國后翻建為磚混結構,多為一二層建筑,個別為三層建筑,建筑形式與立面色彩均與東岳廟差別較大。

廟宇周邊環境的保護也是對廟宇整體保護的一部分,而且潤城作為歷史文化名鎮對周邊整體的保護更應當加強。大多數院落為當地個人所有。應當對當地居民加大文物保護的宣傳力度,讓其認識到文物保護的重要性,同時應當讓全鎮人對整體保護有一定的認識,讓居民對于任意改建建筑的危害有充分的認識。

五、結語

本文對潤城東岳廟及周邊環境今后的預防性保護具有參考意義。盡管我國對文物建筑的保護與活化起步較早,且給予了足夠的重視,當下仍然面臨著諸多問題[3]。本文對潤城東岳廟文物建筑基本資料進行整理,并在實地調研后對各文物建筑的保存現狀進行了描述,大部分建筑保存狀況良好,能夠較為真實地體現本體的現狀特點。

考慮到潤城東岳廟整體風貌保護,應控制周邊的建筑體量,確保整體建筑風格統一,對周邊的傳統民居進行科學保護。保護傳統民居的歷史特色,通過運用材料以及把控尺度來展示古鎮的歷史風貌[4]。文物保護應該盡可能減少現代的人工痕跡,盡可能不擴建、新增、重建廟宇,保留建筑原來的風貌和結構,即遵循“修舊如舊”的原則[5]。

作者簡介

張洪峰,男,山西太原人,文博館員,本科,研究方向為古建筑、近現代建筑。

參考文獻

[1]吳瑕.山西省潤城歷史文化名鎮保護規劃研究[D].武漢:華中科技大學,2007.

[2]田澎中,賈承建.明月清風:沁河流域明清時代人文景觀·潤城卷[M].太原:山西古籍出版社,2017.

[3]秦云鵬,李世芬,況源.青島紅色建筑現狀調查與保護研究—以解文卿故居等三處舊址為例[J].住宅產業,2022(4):33-36.

[4]周丹,付林江,陳國忠,等.郎岱古鎮歷史街區現狀調查與保護研究[J].度假旅游,2019(3):148-149.

[5]陳水芳,古新仁.上饒寺觀現狀調查與保護研究[J].山西建筑,2017(1):1-3.