地方高校教學評價制度問題分析*

——基于6 所地方高校制度文本調查

吳淑娟 田夢謠 (長江大學教育與體育學院)

地方高校肩負著為地方經濟社會發展培養合格人才的重要職責,因此,地方高校的教學質量關系人才培養質量。隨著“雙一流建設”“以本為本”“破五維”等國家政策相繼出臺,如何有效落實“立德樹人”的目標,地方高校對教學評價制度進行了一系列改革。為了解地方高校教學評價制度現狀,本文選擇6 所地方高校,對其現行教學評價制度進行文本調查分析。

一、調查對象與方法

(一)調查對象

本文的調查對象選取了來自東、中、西三大地區的6 所地方高校,分別是福建省M 大學、山東省Q 大學、湖南省S 大學、湖北省C 大學、重慶市J 大學、黑龍江H大學。無論是從地域層面,還是辦學層次來看,這6 所地方高校都具有很強的代表性。

(二)調查方法

1.文本分析法

地方高校教學評價制度都是以規章、規則或條文等形式表現的規范文本,對地方高校教學評價制度文本進行調查分析,從制度設計層面了解地方高校教學評價制度現狀。通過6 所地方大學的教務處官網,檢索并下載了該校與教學評價相關的制度文件,運用KH Coder 文本分析軟件對制度文本進行詞頻分析。

2.問卷調查法

問卷發放對象是湖北省C 大學教師,問卷內容分為評價目的、評價主體、評價內容、評價指標、評價方式、評價結果反饋等方面,通過對教師填寫問卷的結果進行分析,從制度實施層面,了解地方高校教學評價制度運行中存在的問題。

二、調查結果統計與分析

(一)調查結果統計

本調查選取了6 所具有代表性的地方高校,通過進入各高校官方網站,共收集到了55 份與“教學評價”相關的制度文件。除此之外,選取了C 大學作為本調查的問卷發放目標院校,通過現場發放、問卷星發放、委托他人發放、郵件發放四種途徑,共回收有效問卷257 份。

(二)調查結果分析

1.制度設計理念:基于質量管理控制

教學評價制度設計指導思想就是教學評價制度理念,地方高校教學評價制度理念往往蘊含在教學評價目的之中。

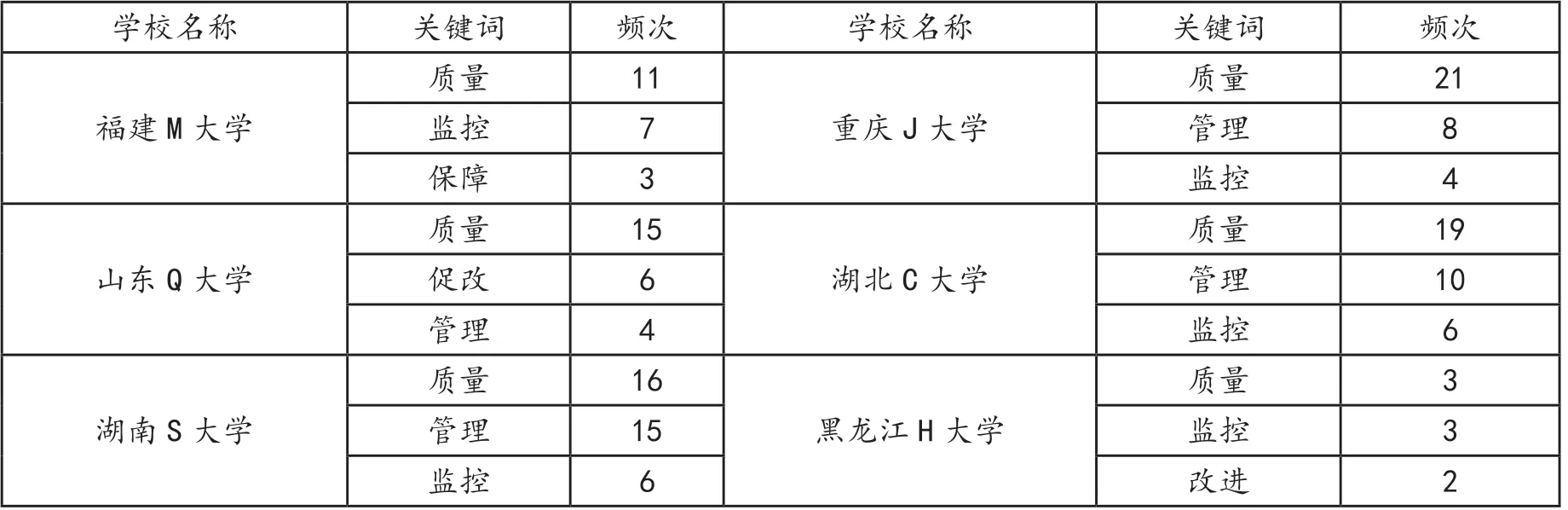

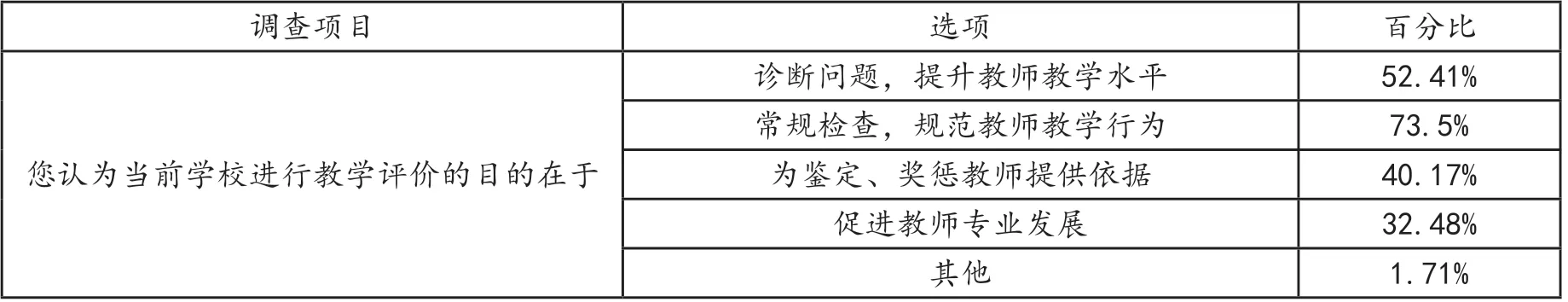

由表1 可知,6 所地方高校在教學評價目的表述中,存在相同點:“質量”是教學評價目的的高頻詞匯,其次是“監控”“管理”等詞匯。這一結果說明這6所地方高校教學評價制度的理念具有一致性,即通過建立制度,加強對教師教學工作的監控與管理,最終達到提升學校教學質量的目的。由表2 可知,73.5%的教師認為,教學評價的主要目的屬于常規檢查,規范教師教學行為,認為教學評價可以促進教師專業發展的老師只占32.48%。

表1 6 所地方高校教學評價目的關鍵詞及頻次統計

表2 C 大學教師對教學評價目的看法統計表

2.制度評價對象:“以生為主”的他評模式

制度對象即一項制度所涉及的對象,可以是某一個體,也可以是某一組織。就地方高校教學評價制度而言,它的制度對象應該是參與教學評價這一活動的所有主體。

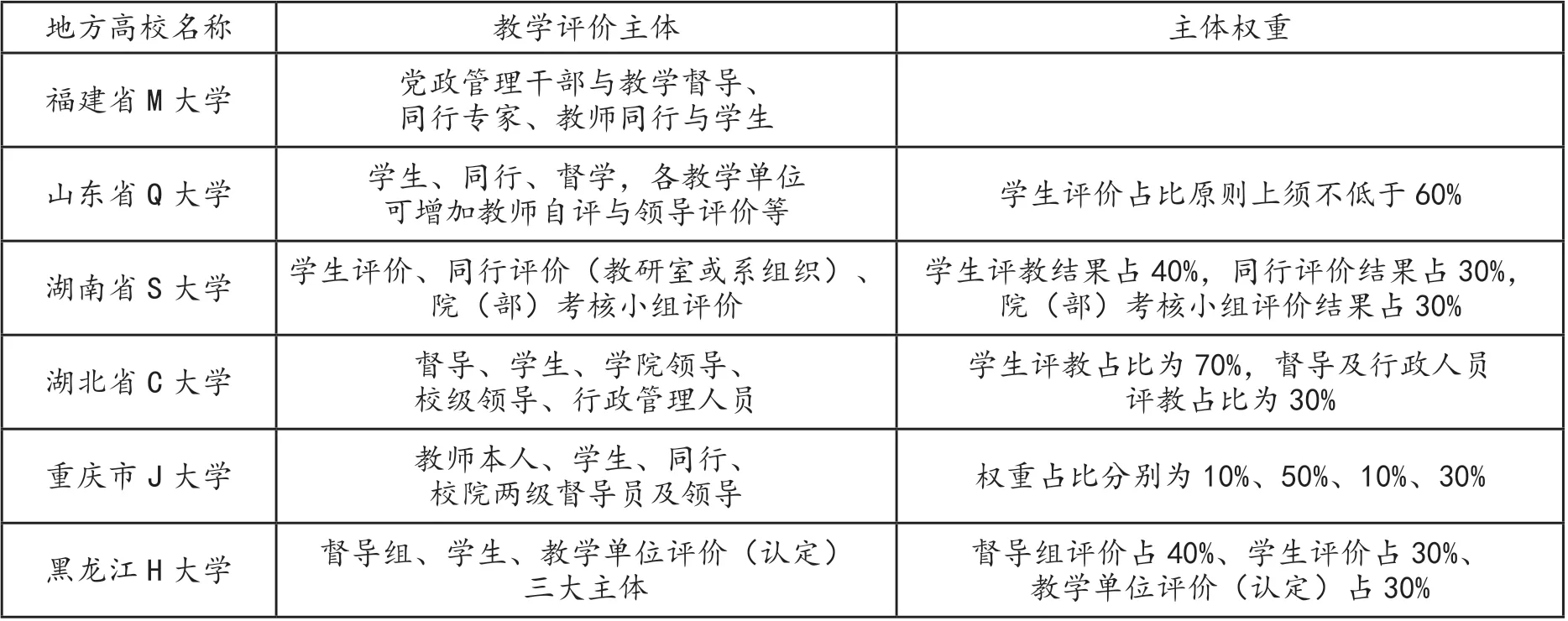

由表2 和表3 可知,6 所地方高校均已建立以學生為主的教學評價模式,體現了以“以生為本”的理念。但是,僅僅只有重慶市J 大學在教學評價中加入了教師本人評價環節,占比僅為10%,其他高校均未提及教師本人對自身教學活動的評價,評價主體以他人評價為主。從主體權重來看,督導以及同行評教的實施范圍較小,教師自我評價更少,教師主體地位沒有得到重視。

表3 6 所地方高校教學評價主體及權重統計

3.制度評價規則:評價指標同質、結果應用單一

制度的規則就是制度的內容,包含一些基本的準則、標準、規定。教學評價制度規則可以具體劃分為教學評價內容和評價結果的應用。

(1)教學評價內容

從評價內容整體來看,6 所地方高校教學評價內容都分為理論教學評價和實踐教學評價兩大部分,但是,評價的重點在于對教師教學工作量和理論環節中課堂教學效果的評價。

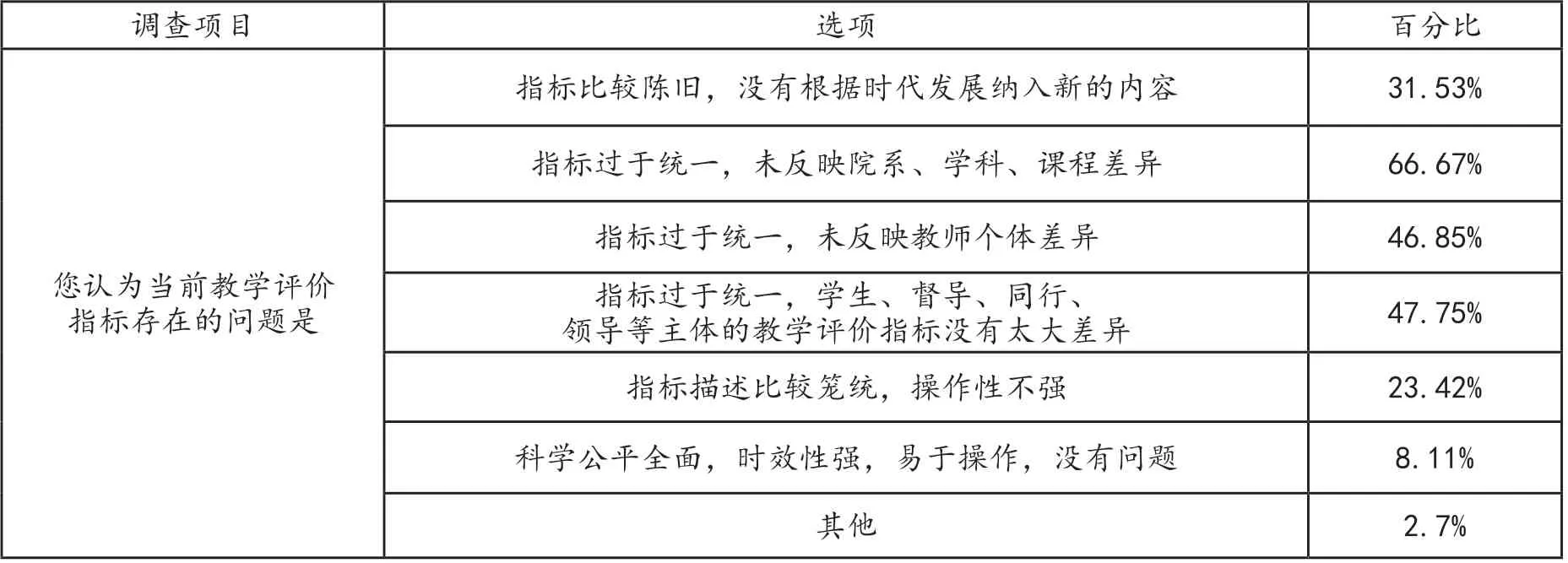

教學評價指標是教學評價內容的具體化,從表4可以看出,C 大學有66.67%的教師認為,當前教學評價指標過于統一,未反映院系、學科、課程差;由表5 可知,C 大學教學評價指標在評價主體上的差異不大。這說明,當前地方高校教學評價指標存在同質化趨勢,評價活動沒有“因教師而異”“因學科而異”。

表4 C 大學教師對教學評價指標看法統計表

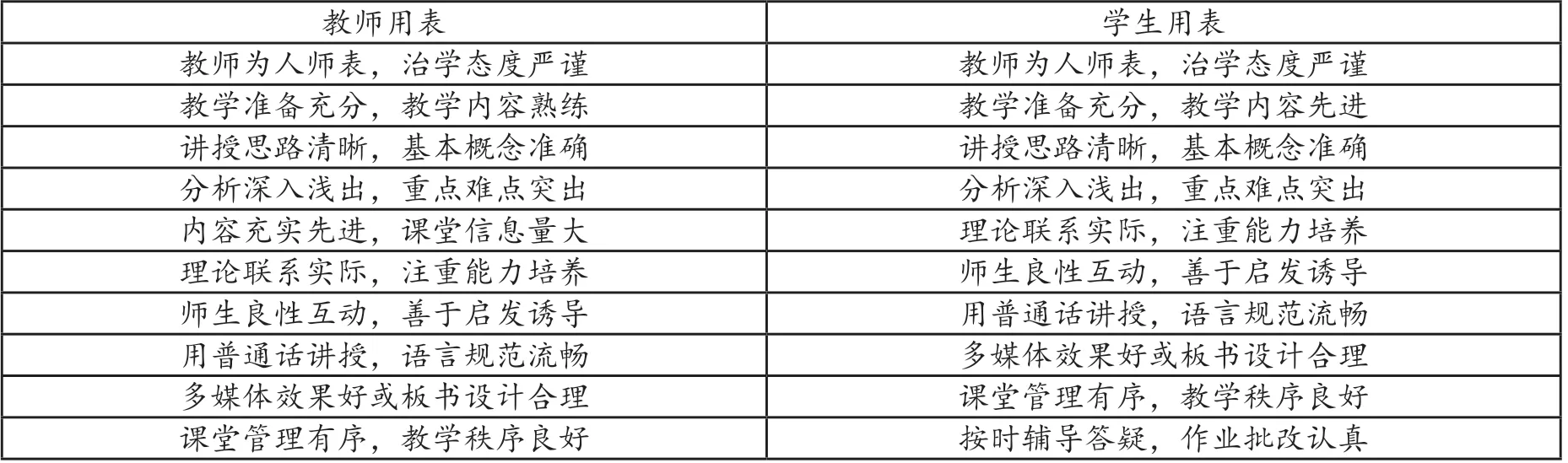

表5 C 大學教學評價用表對比

(2)評價結果的應用

教育評價有鑒定、導向、激勵、診斷、調節、監督、管理、反饋等多重功能。教學評價作為教育評價活動中的一種,也應該具備以上功能。

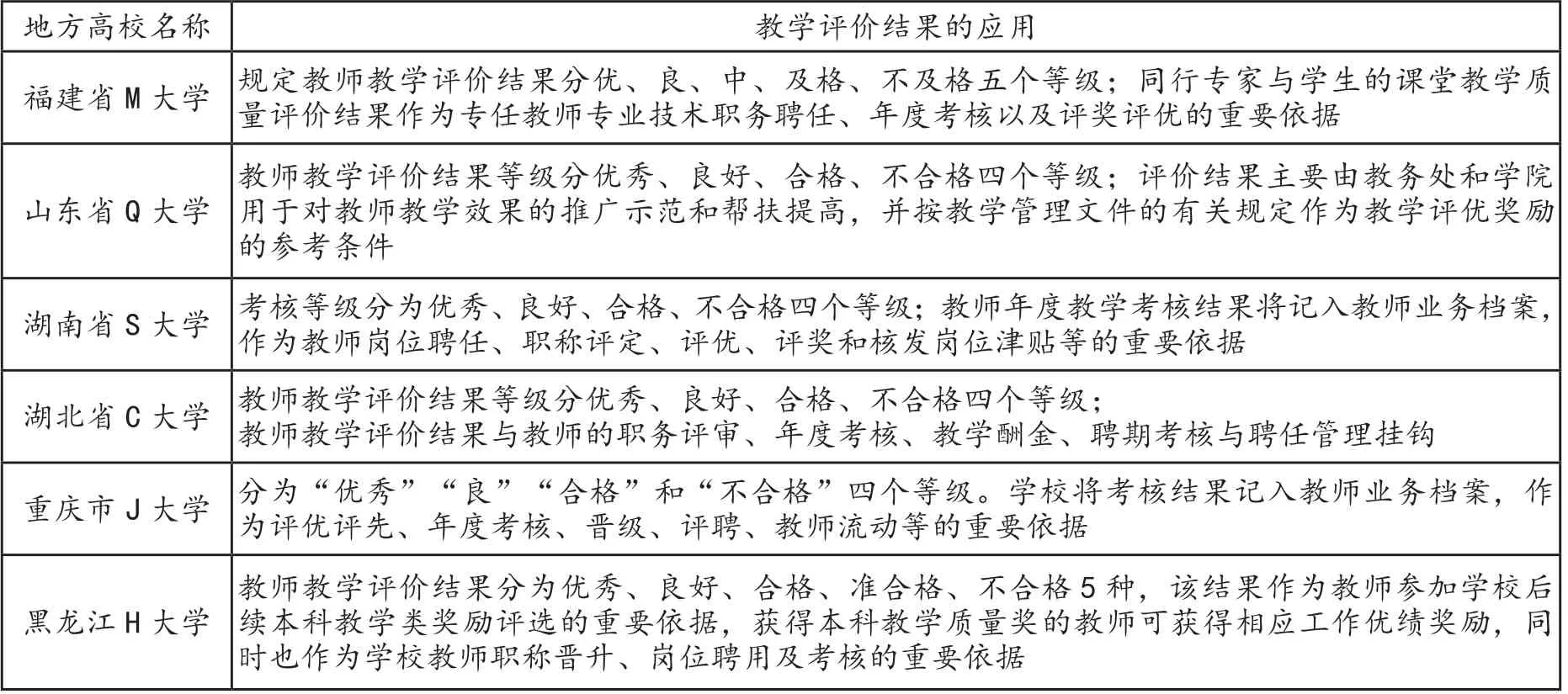

合理科學地應用教學評價結果,能夠幫助教師發現并改進自身問題,促進其專業發展,更好地為學生提供優質教學服務。由表6 可知,目前地方高校并沒有實現教學評價結果功能最大化,教學評價結果最主要的作用就是為教師評優評先、績效考核、職稱評定、職務晉升等提供參考依據。

表6 6 所地方高校教學評價結果的應用

三、存在的問題與改進策略

通過對地方高校教學評價制度現狀的分析,我們不難發現,當前地方高校教學評價制度仍存在一定問題,教學評價制度還有待進一步完善。

(一)存在的問題

1.制度理念:設計的價值取向簡單化,管理色彩濃厚

教學評價是教育管理過程中的重要環節,教學評價制度是教學評價活動得以順利開展的重要保障,教學評價制度設計理念,影響著制度的實施走向以及效果。通過調查分析,當前地方高校教學評價制度主要功能是管理,制度設計價值取向較為單一,即通過進行教學評價對教師進行監控、監督與管理。而教學評價的最終目的應該是促進學生學習成長和教師育人能力的提升,即“以評促學”“以評促教”。[1]但是,地方高校在實際制定制度的過程中,并未充分考慮教師與學生這兩大主體的需求,未能充分挖掘教學評價促進教師發展以及學生成長的作用。

2.制度對象:評價主體單一化,重教師他評輕自評

目前,地方高校均已建立以學生為主體的教學評價模式,學生在教學評價過程中的地位日益上升。但是,作為教學活動的另一主體——教師本人,在教學評價過程中的比重卻不高,即過于重視他人對教師教學活動的評價,而忽視了教師自身的教學活動的總結與審視。在這種評價模式下,被評教師的主觀能動性未充分調動,參與度不高,只能從他人的評價結果中了解自身教學行為,缺少自我反思,不利于教師發現自身教學問題。

3.制度規則:評價指標同質化,評價結果反饋功能弱化

第一,教學評價指標是教學評價內容的核心,由于學科性質不同,各專業教師的授課內容和授課方式存在差異,除此之外,參與教學評價的主體眾多,不同評價主體評價的側重點與視角也應該不同。但是,通過調查,筆者發現在實際教學評價過程中,教學評價指標存在同質化的弊端,不同學科以及不同主體的教學評價指標不存在明顯差異。第二,地方高校將教學評價結果與獎懲掛鉤,以此約束與激勵教師行為,并未將評價結果詳盡地反饋給教師本人,不利于教師改進自身教學。

(二)改進策略

1.轉變設計理念,樹立以人為本的教學評價取向

高校教學評價是教學活動中必不可少的環節,它規范和引導著教師的教學行為,是提高教學有效性、保障教學質量、推動教學改革、促進教師專業成長的重要手段。[2]當前地方高校教學評價制度理念的管理色彩過于濃厚,忽視了教學活動主體——教師和學生的“人本”地位。長此以往,教學評價制度便難以發揮其應有的作用。因此,為了克服這類弊端,必須轉變教學評價制度理念,秉持以人為本的教學評價取向,將推動教師專業發展以及促進學生成長進步作為教學評價活動的第一要務。

2.豐富評價制度方式,實行自評與他評合作評價統一

要建立健全教師自評機制,實行自評與他評相結合的評價模式。第一,要盡可能增加教師在一些重要評價指標和權重確定上的話語權;第二,為教師提供自評的宣傳與指導,喚醒教師對自身教學活動進行評價的積極性,讓其重視自我評價、自我總結、自我反思;第三,要推動自評與他評的有機結合,評價的視角必須是全方位的,教師自評可能會存在主觀性,只有將自評與他評相結合,才能增強評價結果的科學性。

3.完善制度規則,構建科學全面的教學評價體系

第一,評價指標應根據不同學科、不同成長階段的教師而有所不同,避免評價指標的同質化。一般說來,高校教師的發展訴求,因入職時間、學歷職稱及學科專業不同而呈現明顯差異,由此,實行教師分類評價可以有效照顧教師發展的個體差異性,推動具有不同發展資質的教師向著自己的最優化方向發展。[3]第二,教學評價結果具有診斷與反饋的功能,真實、客觀且具體的結果,能夠幫助教師精準而又快速地發現并改進自身不足。因此,要想教學評價制度真正促進教師發展和教學質量提升,就必須建立良好的評價反饋機制。