靖港慘敗何以成為曾國藩騰飛的起點

錢仲慧

章壽麟(字價人),著名教育家章士釗族兄,因在靖港之戰中救起曾國藩而為人所知。光緒二年(1876)秋,他回鄉途中在舟中望見銅官山,有感而發作《銅官感舊圖》,并寫下一篇自記。他還請李元度、陳士杰、左宗棠等知情人為圖題序。章壽麟死后,其子廣邀名流為該圖或作文,或題跋,或賦詩,并將其整理成《銅官感舊集》。光緒七年(1881),李元度終于完成《題銅官援溺圖》。他提出章壽麟“援一人以援天下,功在大局不淺”的說法得到了不少人的認同。然而兩年后左宗棠卻在《銅官感舊圖序》中如此評價此事:“公(曾國藩)不死于銅官,幸也。即死于銅官,而謂蕩平東南,誅巢馘讓,遂無望于繼起者乎?殆不然矣。”這無疑是否定了李元度的觀點,同時言詞之間不難發現雖然曾氏早已去世多年,但左氏心中的瑜亮情結并未隨之煙消云散。

左宗棠的觀點帶有非常濃重的個人情緒。相比之下,李元度不僅是知情人,更是章壽麟救起曾國藩的策劃者,其說法似乎更為可信。然而筆者對整個事件的相關資料進行分析比較后認為兩種觀點都有欠妥之處。毫無疑問,章壽麟是救起曾國藩的重要人物,但并非惟一。真正令曾國藩打消自殺念頭的另有其人,而且不止一個。

曾國藩畫像

靖港慘敗

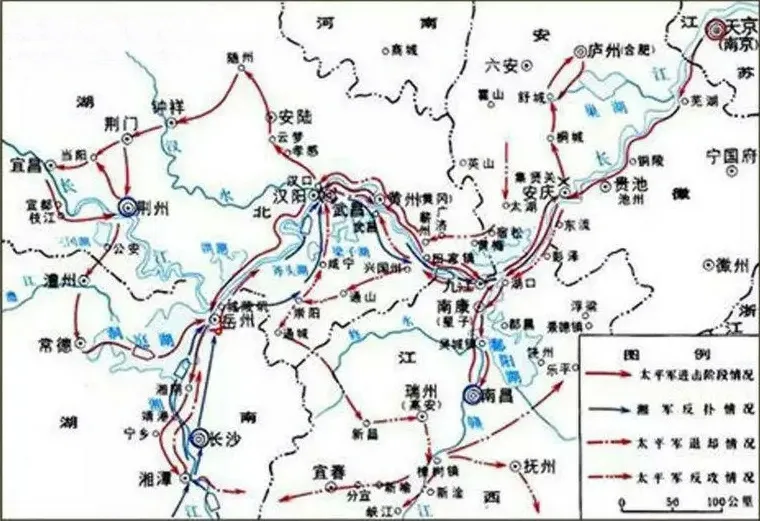

咸豐四年(1854)正月二十八日,曾國藩親率水陸大軍從衡州出發,正式踏上與太平軍的作戰征程。二月,太平軍國宗石祥楨(石達開堂兄)率部由岳州轉至湘陰,并且攻占了靖港,直逼寧鄉。

三月初二,曾國藩抵達岳州城下。初七,北風大作竟把停靠在岸邊的湘軍戰船吹得七零八落,損壞船只高達數十艘,不少兵勇也遭溺亡。一場大風竟給湘軍水師造成如此巨大損失,無人能料。屋漏偏逢連夜雨,次日王錱部遭太平軍伏擊,兵敗羊樓司,退至岳州。初十,太平軍發起全面進攻,城中岌岌可危。曾國藩命水師開炮為援,這才將城中兵勇救出。水師敗于天災,陸勇敗于太平軍。形勢所逼,曾氏只能黯然撤回長沙布防。

此時,太平軍上據湘潭、下扼靖港。陳士杰和李元度建議率先攻打湘潭,曾國藩聽從建議。三月二十四日,派出先遣部隊1800人支援湘潭,兩天后又派塔齊布率1300人前往。二十八日,塔齊布抵達湘潭城外,發現太平軍在春官又副丞相林紹璋的指揮下修筑防御工事。他熟知太平軍采用的是“以守為戰、反客為主”的戰術,如不速戰速決將后患無窮,因此當即下令開戰。太平軍措手不及,大敗。二十九日,褚汝航、夏鑾、楊載福、彭玉麟率水師精銳10營抵達湘潭。此后數天,雙方展開激戰。

四月初二,曾國藩分析己方派出水陸精銳攻打湘潭,彼處太平軍必定急盼靖港救援。此刻攻打靖港可讓太平軍“首尾不能相顧”。于是他率陸勇800名、戰船40多艘直撲靖港。

《湘軍志》中對出兵靖港的決策過程如是描述:夜半,長沙鄉團來請師曰:“靖港寇屯中數百人,不虞我,可驅而走也。團丁特欲借旗鼓以威賊,已作浮橋濟師,機不可失。聞者皆踴躍。國藩亦憂湘潭久踞,思牽之,改令攻靖港。”

事實上參與現場決策的兩位重要幕僚李元度和陳士杰并不踴躍。李元度指出“兵之精者,已調剿湘潭,早晚捷音必至,此間但宜堅守,勿輕動”,陳士杰也“力阻不可”。這一次曾國藩沒有聽從高參的建議,一意孤行。他寫好遺疏和遺書,交給李元度。一旦戰死,遺疏轉交駱秉章呈遞朝廷,遺書則交給家人。

早晨六點,曾國藩親率部隊出發。隊伍在距離靖港20里的白沙洲停下,等待合適的進攻時機。天空不作美,突然刮起西南風,水流很急。戰船順風而下,直奔靖港,被迫開戰。更糟糕的是靖港非但不空虛,而且石祥楨的大部隊仍在,并早已探得湘軍動向提前做好準備。

太平軍西征地圖

曾國藩試圖阻止戰船順風直下,卻被石祥楨派兵成功阻撓。不得已湘軍水師只能緊急停靠在靖港對岸的銅官渚。石祥楨又派出兩百多艘小船展開追擊,湘軍亂了陣腳。為了阻止潰退,曾國藩拔劍親自督陣。他立起令旗并下令“過旗者斬”,然而這絲毫不起作用,湘勇繞過令旗狂奔不止。

曾國藩原本指望通過此戰為岳州之敗雪恥,結果雪上加霜。他羞憤難當跳入水中,好在兩個隨從及時將其救起。可他余羞未消,再次投水。章壽麟從后艙及時跑出,拼命將其拉起。曾氏問他來做甚,他急中生智地答道:“師無,然湘潭捷矣,來所以報也。”原來此前李元度和陳士杰見曾國藩堅持出戰,他們要求同行又遭拒絕。于是就派年輕的章壽麟悄悄藏在船尾以防萬一,沒想到果真收到奇效。

雖然章壽麟在銅官渚救起了曾國藩,但這只是一時的。

為何不再自戕

將信將疑的曾國藩率殘部回到長沙。左宗棠出城探望,并批評他“事尚可為,速死非義”。然而,曾氏只是埋頭寫材料,把所剩的軍械一一列出,讓左宗棠代為點檢。不久又重新整理遺囑,安排后事,準備以死謝罪。

曾麟書得知靖港之敗,寫信告誡曾國藩:“兒此出,以殺賊報國,非直為桑梓也。兵事時有利鈍,出湖南境而戰死,是皆死所;若死于湖南,吾不爾哭也。”這在一定程度上確實能激起斗志,但并不能讓曾國藩放下執念,真正的原因是湘潭大捷。章壽麟戲言成真,湘軍水陸兩師8日之內在湘潭十戰十勝。塔齊布等人取得了前所未有的勝利,殺死近萬人,俘虜無數,燒毀戰船1000多艘,并且成功奪回湘潭。正是這場大勝真正拯救了曾國藩。據章壽麟記載,回到長沙的曾國藩一心以死謝國,“及聞捷,乃不死”。李元度也有類似描述,曾氏得知湘潭大捷后大笑道:“死生蓋有命哉!”

湘潭大捷是湘軍正式出征后的首次大規模勝仗,也是太平天國起事以來最大的敗仗。黎庶昌如是評價湘潭大捷的意義:“自粵逆稱亂以來,未受大創。湘潭一役,始經兵勇痛加剿洗,人人有殺賊之志矣。”與之相比,靖港之敗幾乎不值一提。論規模,湘潭戰役湘軍參戰人數近萬,而靖港一役陸勇八百,水勇約七百(水師營制“三十船為一營,每營共五百人”)。另外加上長沙本地鄉團,總數2000人左右。所謂慘敗,其實際損失比岳州之敗都小。雖說靖港之戰在全局中影響力較弱,但對于曾國藩個人而言卻有著極其重要的意義。他首次率兵沖鋒陷陣卻慘遭蹂躪,所造成的心理陰影伴隨了他整個軍旅生涯。

靖港慘敗,救起曾國藩的并非僅僅是章壽麟。沒有陳士杰和李元度謀劃在先,就不會有他登舟相救。對于章壽麟的作用,不妨套用左宗棠的話來做一個評價:“即無章某,而謂國藩投水,遂無望于繼救者乎?殆不然矣。”曾國藩投水自殺并非悄然進行,而是一個當眾行為。不能否認章壽麟確實發揮了很大作用,但即便沒有他,其他部將也不會眼睜睜地看著統帥投水身亡。然而若無湘潭大捷,則曾國藩仍將自盡。即便茍活,其仕途也會就此戛然而止。因此,真正救起曾國藩的是湘潭大捷,尤其是在此戰中表現突出的塔齊布等人。

慘敗的意義

湘軍驅船進攻靖港

靖港慘敗后,曾國藩的日子很難,幾乎整個長沙城都在看他的笑話。布政使徐有壬攛掇巡撫駱秉章和按察使陶恩培參劾曾國藩,好在巡撫并不贊同。當時的曾國藩處處遭人排擠,被人譏笑。種種艱辛不足為外人道,家人是曾國藩惟一的傾訴對象。他在家書中寫道:“艱難之狀,不知所終!人心之壞,又處處使人寒心。吾惟盡一分心作一日事,至于成敗,則不能復計較矣。”

這看似不在乎結果其實是一種自我安慰,他的真實想法是要忍辱負重,把失去的尊嚴找補回來。為此,他對靖港之敗進行全面而又深刻的反思,并向皇帝遞呈請罪折承認自己所犯三大謬誤:一是未能奏請大員幫同管帶,又未嘗多調文武員弁分布各營,每營僅一二官紳主之,紀綱不密,維系不固,以致潰散。二是但知輕近之利,不預為退敗之地。三是今驅未經戰陣之勇,驟當百戰兇悍之賊,一營稍挫,全軍氣奪,非真勇不可用,乃臣不善調習而試用之故。

他表示自己將忍辱偷生以求補救。由于這封請罪折與湘潭大捷折同一天發出,一邊是清廷前所未有的傲人戰績,一邊又因局部小挫請朝廷從重治罪,甚至還要讓出統帥一職。咸豐被繞暈了,朱批:“此奏太不明白,豈已昏憒耶!”

曾國藩自早年在京師講求克己修身以來一直非常注重反躬自省。岳州、靖港成為他一生難以釋懷的痛點。他不僅對兩次失敗進行復盤,還從湘潭大捷中吸取教訓。靖港一役,湘勇“全數潰散,棄船炮而不顧,深可痛恨”。湘潭一役,打了勝仗的湘勇“但知搶分賊贓,全不回省,即行逃回縣城”。彭玉麟給水勇論功行賞發功牌時發現不少人此前用的并非真實姓名,這顯然是“預為逃走之地,先設捏名之計”。他怒斥“湘勇之喪心昧良,已可概見”。

靖港古鎮現狀

曾氏充分認識到兵貴精不貴多這個道理,決心重整隊伍。他的第一步極為簡單粗暴:裁軍!衡州出發時湘軍有17000人,他一舉裁去七成,只保留軍紀良好的5000人,就連幺弟曾國葆也被趕回老家。此外,他還對靖港水戰進行復盤,總結出關于水戰和風勢的作戰經驗,為后來水師捷報頻傳埋下伏筆。

靖港慘敗于全局而言不過是“一場小規模戰斗”,但對曾國藩而言卻異乎尋常。這是一次徹底的失敗,他認識到自己在領兵沖鋒陷陣上的不足,從而專注于治軍和運籌帷幄。全面復盤為不久之后收復岳州、武昌,并取得田家鎮大捷夯實基礎。通過深刻反思,靖港慘敗成為其軍旅生涯的轉折點。

究竟有沒有投桃報李

李元度對章壽麟的仕途不順深表同情。他認為章壽麟未能高升是因為“不言祿,祿亦弗及”。咸豐八九年間(1858、1859年),他多次主動向曾國藩提及章壽麟。曾氏悵然道:“此吾患難友,豈忘之哉?”然而章壽麟始終得不到提拔,李元度揣測曾國藩的出發點是:如果大力提拔章壽麟,那么別人會認為自己“死國之心為偽也”。陳士杰對章壽麟也很同情,他認為曾國藩能平定大亂,章壽麟的救命之恩“所關為不小也”。然而追隨曾國藩的“先后均致通顯”,只有章某“浮沉偃蹇,未得補一官”。左宗棠不同意這樣的觀點:“論者不察,輒以公于章君不錄其功,疑公之矯,不知公之一生死、齊得喪,蓋有明乎其先者,而事功非所計也。論者乃以章君手援之功為最大,不言祿而祿弗及,亦奚當焉?”吳汝綸更是直斥李元度為“兒童之見”。若干年后,張謇也加入這場討論。他在《施報說》中寫道,曾國藩一生“讀書學道,寧不知禮務施報?而于章君,顧明明若此,事誠不可解”。曾國藩究竟有沒有投桃報李成為解開爭議的關鍵。

曾國藩投筆從戎初期對保舉一事極為謹慎。咸豐三年(1853)十一月,他在給駱秉章的信函中毫不留情地指責對方保舉不當。桂東一役,羅澤南壓根沒有參加,可保舉名單里仍然有他;陶壽玉雖然參加了該戰役,但無功可言,不足以加同知銜。羅澤南是曾氏好友,陶壽玉是其門生。駱秉章此舉無疑是幫他送人情,可曾國藩嚴詞拒絕,堅守底線。不過,人是會變的。

咸豐八年(1858)六月,曾國藩第二次奪情起復。他一改以往的嚴苛,效仿胡林翼從寬舉薦。四個月后,一封長長的保舉折中出現了章壽麟的身影:“安徽亳州義門巡檢章壽麟……搴旗殺賊,屢戰得力……以府經歷縣丞仍歸安徽遇缺即補”。次年十月,曾國藩再次保舉,“安徽候補府經歷縣丞章壽麟,請免補本班,以知縣仍歸安徽補用”。由于這次保舉人數過多,朝廷命核實。十年(1860)閏三月,曾國藩上奏堅稱章壽麟“干事明敏,臨戰堅定……請免補本班,以知縣仍歸安徽補用”。這一次得到了吏部的批準。同治三年(1864)八月,平定東南的曾國藩上《攻克金陵陸軍員弁請獎請恤折》,章壽麟的名字再次出現,“著免補本班,以直隸州知州仍留安徽補用,并賞加知府銜,賞戴花翎”。

由此可見,無論是李元度還是左宗棠所說均不符合實際情況。曾國藩三保章壽麟,使其由從九品的義門巡檢升至正五品的直隸州知州,和六部郎中同級。之所以未能被保至更高官位,筆者推測與其能力高低不無關系。查閱湘軍各大戰役均未見章壽麟的身影,這意味著曾國藩的保舉理由難以考證。另外,無論是李元度還是陳士杰雖然表示同情,但都沒有稱贊章壽麟才能的只言片語。

有人拿章壽麟救曾國藩和鮑超救胡林翼相比,前者始終默默無聞,而后者叱咤風云。如果說鮑超的功名是胡林翼保出來的,那實在有失公平。鮑超和胡林翼是相互成就的關系,他所統帥的霆字營所向披靡。就連太平天國的英王陳玉成也認可他的能力:“官軍名將堪為敵者,一鮑二李而已。”兩者完全無法相提并論。

湘軍攻打九江

從曾國藩對章壽麟的保舉上,不難看出復出后雖然放寬的保舉條件,但仍然堅持最為基本的底線和原則,并且對在保舉上的縱容充滿愧疚。同治二年(1863)五月,他在給沈葆楨的信中寫道:“近年每百人保二十人者,幾成常套。弟去年思挽回一二,批定極多不準過十四人……治軍多年,愧歉莫大于此。”可見此時他的保舉底線又有所恢復。攻克金陵后保舉章壽麟為直隸州知州,是他最后報恩之舉。

結 語

靖港慘敗,曾國藩憤而投水,章壽麟將其救起。此事論功勞當以李元度、陳士杰為主,正是在他倆的安排下章壽麟悄悄登船收獲奇效。章壽麟不過是執行者,幕后策劃的李、陳二人更為重要。就整個過程而言,湘潭大捷才是真正的救星,否則曾國藩即便不死,怕也是一蹶不振。因此,塔齊布等人居功至偉。縱觀自記全文,章壽麟的出發點是懷念曾國藩,并未表達不滿。然而李元度的打抱不平把輿論導向別處,進而引發一場爭議。實際上曾國藩也并未忘記救命之恩,在沒有卓著戰功的情況,將其保至正五品可謂仁至義盡。

靖港慘敗,對于整體局勢而言無傷大雅,但對曾國藩意義重大。通過對整個戰役的總結,他大刀闊斧整改隊伍使湘軍面貌煥然一新,為平定東南奠定基礎。他通過深刻反思,把失敗轉化成為騰飛的起點。