東北地區城市群綠色經濟發展水平測度與路徑優化

陳天奇 余璐 石振武 武永祥

[摘要]為發掘東北綠色經濟發展路徑,基于PSR模型和綠色經濟內涵構建體現經濟—環境—社會復雜系統內部及系統間作用關系的指標體系,采用DEMATEL法和CRITIC法組合賦權法計算指標權重并測度2015—2021年哈長和遼中南城市群綠色經濟水平并與京津冀和長三角城市群橫向對比。研究發現:北京“虹吸效應”高于“涓滴效應”,京津冀城市群綠色經濟發展呈現“總體低—核心高”的異向匹配特征。哈長與遼中南城市群綠色經濟發展水平總體最低,但在2016—2018年呈相反態勢。上海“涓滴效應”顯著,長三角城市群與核心城市呈現高等級同向匹配特征。哈長城市群大慶因“資源詛咒”導致經濟蕭條,而遼中南城市群中的大連以文旅資源推動經濟繁榮發展。

[關鍵詞]綠色經濟;PSR模型;城市群;組合賦權;測度

2016年國務院出臺《中共中央 國務院關于全面振興東北地區等老工業基地的若干意見》1,指出東北地區全面振興不僅是經濟振興,更是生態文明和綠色低碳振興。在此之后,國家陸續出臺相關政策,旨在進一步加快東北地區綠色經濟體系建設,實現全方位振興。然而東北地區由于人才流失嚴重、技術研發投入不足等原因,綠色轉型并未實現,經濟總量占比持續下降,從2010的6.9%跌至2020年的5%[1]。因此,尋找東北地區綠色經濟新動能與轉變發展模式迫在眉睫,測度東北地區綠色經濟發展水平并挖掘滯后原因則是解決的關鍵。然而目前有關東北地區綠色經濟的研究較少且缺乏橫向對比,在指標體系的構建上仍有待完善。本文在深度解讀綠色經濟內涵的基礎上,基于PSR模型構建指標體系,利用組合賦權法測度東北地區哈長與遼中南城市群綠色經濟發展水平,通過與長三角與京津冀兩個國家級經濟發達城市群做橫向對比,力求為東北綠色經濟發展提供合理建議以助力東北振興。

一、 文獻綜述

1. 綠色經濟內涵

“綠色經濟”一詞最早于1989年由英國環境學家皮爾斯在《綠色經濟藍圖》中提出,作者雖未直接闡明綠色經濟的定義,卻指出盲目追求經濟增長勢必會造成生態危機和社會失衡等問題,國家經濟平衡應考量以環境污染和資源耗竭為代價的經濟活動所產生的負效應[2]。為進一步厘清綠色經濟概念中經濟與環境維度之間的關系,余春祥[3]認為綠色經濟應以生態環境容量和資源承載能力為前提,摒棄傳統經濟利益最大化的追求,通過環境治理等手段從源頭或者末端遏制環境污染并實現社會福利最大化。此時環境治理對于經濟增長屬于成本投入,但隨著世界金融危機爆發,全球失業率驟升,數百萬人口陷入貧困的背景下,經濟與環境維度之間的關系發生了巨大變化,即“環境投資”成為經濟復蘇的主要驅動力。王金南等[4]通過分析2005—2007年中國綠色經濟產業發展及投資情況,證實含有綠色元素的經濟成分對國民經濟和就業具有快速拉動作用。至此,綠色經濟概念從被動的環境保護轉變為主動的綠色投資,加大對“綠色部門”投資可增加就業機會及居民收入不但成了經濟發展的顯著特征,而且解決了經濟增長與環境治理之間的權衡難題。2007年聯合國環境規劃署(UNEP)在《綠色工作:在低碳、可持續的世界中實現體面工作》報告中首次定義綠色經濟為重視人與自然,并能創造體面高薪工作[5],明確指出綠色經濟應注重“經濟—環境—社會”的全面發展。隨后2010年UNEP與聯合國環境管理小組立足于人們對美好生活的愿景,強調包容性綠色經濟的終極目標是“益貧”[6],即消除貧困、實現社會公平,這標志著綠色經濟的概念正式從“經濟—環境”二維生態導向階段轉變為“經濟—環境—社會”三維復雜系統協同發展階段。綜上所述,綠色經濟的概念從最初局限于被動環境治理,逐漸過渡至主動綠色投資,最后延伸至社會福利最大化,追求“經濟—環境—社會”三維度均衡發展。鑒于此,本文認為綠色經濟的本質是在良性的經濟發展和可控的資源環境承載力前提下提高居民福祉、促進社會公平。

2. 綠色經濟發展水平測度研究現狀

綠色經濟發展水平測度是通過構建科學合理的指標體系,衡量一個國家或地區的綠色發展水平和潛力,實現對綠色經濟概念的具體量化。近年來,歐盟等國際權威機構根據不同國家的發展背景、社會地位、資源消耗和環境狀況等綜合制定了綠色經濟發展評價指標體系[7],但其能否準確反映單一國家內部區域綠色經濟發展水平及差異有待進一步探究。鑒于此,許多學者針對不同國家內部研究區域構建了多樣化的指標體系以測度綠色經濟發展水平。例如,Wang等[8]基于投入產出視角,測算綠色GDP總產出以評價中國30個省份的綠色經濟水平,結果表明高生態價值地區(青海與海南)以及經濟發達省份(北京和上海)綠色經濟水平較高。上述研究雖然宏觀測算了某些地區的綠色經濟發展狀況,但側重經濟發展與環境保護之間的互斥作用,并未考慮社會層面對綠色經濟的影響。為彌補上述空白,少數研究嘗試圍繞“經濟—環境—社會”三維度構建更為全面的指標體系,但具體指標劃分缺乏統一標準,易受研究人員主觀偏好影響。以“生活垃圾無害化處理率”指標為例,商思爭等[9]采用Tobit模型對我國不同省份綠色經濟發展狀況進行區域評價并深入探究其影響因素,將該指標劃分在社會層;而蔣金荷等[10]用面板數據模型分析綠色經濟轉型驅動因素時將其歸類為資源環境維度。另外,只有少數學者考慮了三個子系統之間的相互作用關系。例如,趙奧等[11]基于PSR模型構建指標體系,定量分析中國整體綠色經濟轉型狀況,認為經濟增長、資源消耗和社會進步等壓力會對轉型狀態產生正、負面影響,而政府應對負面影響會采取相應措施,但是該指標體系忽略了子系統內部的邏輯關系。

研究尺度方面,已有文獻主要集中在比較發達的省際、市級或區域層面,而城市群尺度則相對缺乏。蔣金荷等[10]估算2000—2016年我國30個省份的綠色經濟轉型指數,結果表明地區間發展不均衡,東部沿海地區及直轄市發展較好。王舜淋等[12]通過改進的TOPSIS分析福州單個城市的綠色經濟發展水平,認為綠色經濟基礎設施不完善以及管理制度模糊是制約綠色經濟發展的關鍵。郭炳南等[13]利用數據包絡分析法測算長江經濟帶的綠色經濟效率,結果顯示長江經濟帶整體水平偏低且呈現“下游>中游>上游”的階梯式格局。研究表明城市群間差異化發展會對中國經濟發展帶來顯著影響[14],但目前僅有少數學者對單一城市群綠色經濟進行內部差異分析,缺乏不同城市群之間的橫向對比研究。例如,陳明華等[15]從技術要素層面考察山東半島城市群綠色經濟增長績效情況。

為彌補上述研究不足,本文擬結合綠色經濟內涵,基于PSR模型構建能體現“經濟—環境—社會”子系統內部及系統間相互作用關系的指標體系,以亟待升級轉型的傳統老工業基地——東北地區兩大城市群(哈長、遼中南)為樣本,測度其綠色經濟發展水平,并與國家級經濟發達城市群(華北地區京津冀和華東地區長三角)進行對比,以探索優化東北地區綠色經濟提升路徑。

二、 基于PSR模型的城市群綠色經濟發展水平測度指標體系

1. 基于PSR模型的指標體系構建

PSR模型最早主要應用于可持續發展和生態環境安全評價等領域,以Rapport等[16]基于PSR模型構建環境狀況評估框架為例,作者從生態健康角度出發,認為人類活動為自然環境帶來的壓力(P)促使資源環境狀態(S)發生改變,當資源環境狀況明顯超出生態系統承載力并對人類生活產生不利影響時,社會將通過頒布政策等行為對當前狀態作出響應(R)。PSR模型通過描述壓力(P)、狀態(S)及響應(R)之間的作用關系,闡明了壓力如何導致狀態改變,狀態如何促進政府決策與公眾參與等,進而改善當前不利狀態、預防和緩解壓力。研究表明PSR模型在反映多重影響因素相互作用關系中具有顯著優勢。例如,曾恩鈺等[17]認為水環境是受到自然因素、人類經濟社會活動和環保技術擴散等多重因素影響的復雜生態系統,利用PSR模型所構建的城市水環境狀態評價指標體系能夠系統描述“自然—經濟—社會”各子系統之間的因果互動關系。

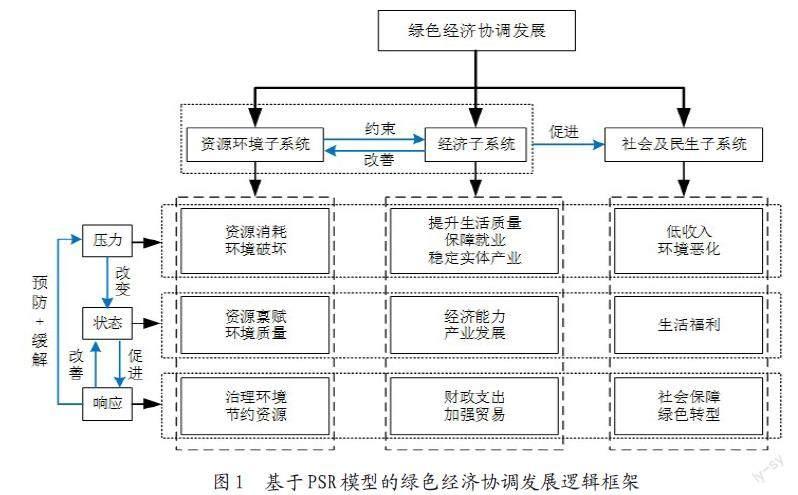

考慮到綠色經濟可視為由經濟、環境、社會所組成的復雜系統,子系統之間及其內部具有不同的相互作用關系,因此本文基于PSR模型厘清了綠色經濟協調發展的邏輯框架(圖1)。在子系統之間層面,由環境庫茲涅茨曲線可知[18],資源環境可以為經濟發展提供資源,同時其自身凈化作用可處理經濟活動所產生的污染物及廢棄物,但環境承載超過一定限度,將導致資源枯竭與環境污染,進而約束經濟發展。相反大力發展經濟在一定程度上能夠增強人類對環境的保護意識和能力,從而改善資源環境現狀。與此同時,良好的資源環境和經濟發展是實現社會發展及人民福祉的關鍵驅動力,兩者均衡發展可以促進社會及民生發展,最終實現綠色經濟發展。在子系統內部層面,人類經濟社會活動作用于各子系統,導致子系統內部存在相似的P-S-R邏輯關系。具體來說,在資源環境子系統中,由于人口增長、工業化進程加快,社會貧富差距不斷擴大,資源耗竭和環境破壞的壓力驟增,導致資源稟賦能力及環境質量急劇下降。為改善被污染的環境或預防資源環境進一步惡化,社會采取廢物利用、增加綠化等措施積極響應,進行資源保護和環境治理。在經濟子系統中,經濟壓力主要來源于為提升居民生活質量、穩定實體產業以及保障就業,政府不斷增加財政支出,地區經濟及產業發展狀況會產生顯著變化,而政府將采取增加財政支出、提高貿易發展、加強金融市場管理等措施提升經濟發展能力以緩解經濟壓力、促進經濟綠色轉型。在社會及民生子系統中,低收入及生活環境惡化將引發人類生活質量下降和福利縮減等問題。為改變上述不利狀態,政府將通過加大教育科技投入等響應措施以提高社會福祉,加快實現綠色轉型。

結合圖1邏輯框架,遵循指標客觀性與科學性原則,本文對資源環境、經濟、社會及民生子系統分別從P-S-R三個層次選取30個指標構建綠色經濟發展水平測度指標體系,詳見表1。壓力指標表征為實現綠色經濟發展人類活動對各子系統的影響,狀態指標反映特定時間段內各子系統的發展狀況,響應指標表示政府等為減輕、預防負面影響以及對已經出現的不利局面所實施的補救行為。

2. 指標體系權重計算

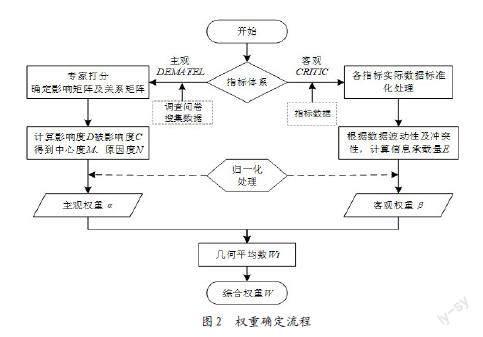

評價指標體系權重的確定方法包括主觀賦權和客觀賦權,前者可根據專家學者經驗體現指標的重要性,但此種方法通常會忽略數據之間的關聯性且過分依賴專家的主觀偏好;后者雖可有效反映指標數據的相關信息,但這類方法的通用性較低且計算結果易與現實不符。為避免使用上述單一方法的負向影響,本文將運用主客觀綜合賦權方法進行評價指標體系的權重計算,首先使用決策實驗室分析法(DEMATEL)進行主觀賦權并分析各指標重要性,然后選取CRITIC法進行客觀賦權,最后利用幾何平均數法[19]確定綠色經濟發展水平評價指標體系各指標綜合權重。其中,DEMATEL法首先通過專家采用1—5標度法確定指標之間的權重關系得到直接影響矩陣,分別計算出中心度和原因度進而確定主觀權重。CRITIC法基于指標的對比強度和波動性確定指標的信息承載量進而確定指標權重。具體流程如圖2所示。

三、 實證分析

1. 研究區域及數據來源

哈長城市群與遼中南城市群是經國務院規劃確定的振興東北發展重要區域,根據城市群內各城市的經濟總量以及內部投資總量判定各城市群的核心城市[20],其中前者是以哈爾濱和長春為雙核心的城市群,涵蓋黑龍江省和吉林省11個地級市,國土面積達26.4萬平方千米,是連接東北亞、中亞和歐洲的重要樞紐;后者是以沈陽和大連為雙核心的城市群,包含遼寧省10個地級市,占地面積約8.2萬平方千米,地理位置緊鄰渤海與黃海,被視為東北地區經濟發展的關鍵。近年來資源枯竭與人口流失嚴重,導致依靠重工業發展的東北地區經濟出現“斷崖式”下滑,據統計哈長與遼中南GDP總量占比不足全國的5%1。相比之下,京津冀城市群以北京為核心,覆蓋天津以及河北省的11個地級市,國土面積21.8萬平方千米,2019年GDP達8.5萬億元,約占全國總量的9%。長三角城市群以上海為核心,覆蓋江浙滬26個地級市,占地面積22.5萬平方千米,2019年GDP為23.7萬億元,占全國總量的24%。總體來看,因顯著的政治與區位優勢,京津冀城市群與長三角城市群已成為我國經濟發展規模最大、最成熟的區域。據此本文以哈長、遼中南城市群作為主要研究對象,以京津冀、長三角兩大城市群作為橫向對比地區,具體概況如圖3所示。

考慮數據可得性原則,剔除哈長城市群中數據無法獲取的延邊地區,選取59個城市2015—2021年相關指標數據為研究樣本,其中涉及資源與環境、人口與就業、能源消耗、國民經濟、產業發展、科技創新與社會保障等方面的數據,主要來源為2016—2022年各地市統計年鑒、城市政府工作報告、國民經濟統計公報。

2. 城市群綠色經濟發展水平總體態勢分析

不同城市群可視為“核心—外圍”空間結構,核心城市對外圍城市空間溢出效應的演化驅動著城市群發展[21]。本文利用自然斷裂點法將城市群及其核心城市綠色經濟發展水平劃分為3個等級,即高于0.52為高水平地區,0.47—0.52為中等水平地區,低于0.47為低水平地區。由圖4可知,長三角城市群綠色經濟發展水平均值為0.53,僅比核心城市上海低3.6%,表明長三角與其核心城市綠色經濟發展呈高等級同向匹配,原因是上海人才總量增速較快、高技能人才占比較高,推動第三產業升級,實現經濟快速騰飛。同時,因基礎設施完善、自然資源豐富等優勢,上海“涓滴效應”顯著,能夠對外圍城市產生強輻射帶動作用,并形成以上海、蘇州、常州、無錫、杭州、南京為重點城市的空間結構,內部26個城市綠色經濟發展均處于中上水平。京津冀城市群綠色經濟發展水平近五年均值為0.47,略低于長三角地區,但其核心城市北京綠色經濟發展水平高達0.66,遠高于上海的0.55,換句話說京津冀綠色經濟發展呈現“總體低—核心高”的異向匹配特征,可能原因是北京作為核心城市,“高首位度”特征明顯,以人才為主的生產要素過度聚集,導致城市群內部發展不平衡,出現極化效應。這表明核心城市北京對外圍城市輻射能力弱,“虹吸效應”顯著強于“涓滴效應”。相比于發達城市群,哈長、遼中南城市群總體處于低水平,除大連外,核心城市綠色經濟發展水平均逐年下降,可能原因是區域以工業經濟為主要“增長極”,傳統工業企業占比較高,第三產業發展水平遠低于國家平均水平,現有產業結構無法滿足人才多樣化的就業需求,造成人才流失嚴重、高校畢業生在東北就業意愿不強等局面。人才是促進產業轉型與經濟快速發展的關鍵,故惡性循環導致向“三二一”產業格局轉變停滯,綠色經濟發展水平下降。

圖4折線部分顯示,2015—2019年哈長、遼中南城市群綠色經濟發展水平總體呈下降態勢。自2003年起中央政府陸續提出實施振興東北老工業基地的重大戰略決策,如《中共中央 國務院關于全面振興東北地區等老工業基地的若干意見》1,旨在改善資源利用、提高經濟質量、提升民生福祉,實現東北地區經濟綠色轉型,但由于多為發展綱領,缺乏實際落地措施,導致實施效果并未達到預期,經濟仍處于困境之中。值得注意的是,2016—2018年哈長城市群綠色經濟發展水平呈下降態勢,與遼中南城市群形成較大反差,原因在于2016年遼中南地區出臺了一系列穩就業、促創業政策有關,例如《遼寧省人民政府關于進一步做好新形勢下就業創業工作的實施意見》2,其目的在于強化創業指導,通過大力發展新興產業、提供新崗位等方式拉動就業,援助離崗失業人員再就業,并設立大學生創業基金吸引人才返鄉創業。上述政策雖初期促進了經濟增長和社會民生發展,但未形成長效機制,導致實施效果逐漸減弱。2020—2021年因新冠肺炎疫情全國各地經濟發展受到重要影響,導致綠色經濟發展水平均有下降態勢。

3. 城市群綠色經濟發展水平區域內部差異分析

由于2019年的新冠肺炎疫情影響全國經濟發展,圖5重點展示2015—2019年城市群內部各城市綠色經濟發展水平及“資源環境—經濟—社會及民生”維度得分,通過對比4個城市群的柱狀圖變化,不難發現長三角城市群內部城市間的綠色經濟發展水平及不同維度橫向差異最小,這與該區域采取經濟社會一體化協同治理模式密不可分,例如《上海市城市總體規劃(2016—2040)草案》強調要以上海為核心城市1,實現江浙滬皖一市三省“共治、共享、共融”戰略目標[22]。此外,臺州、南通、合肥、金華、宣城和安慶等外圍城市在2017年實現經濟發展最高值,原因是長三角地區在2017年實踐主動對接區域合作新模式,即外圍城市主動對接核心城市,核心城市主動與外圍城市深度互動。南通市提出主動對接上海,通過推動產業協同、交通互聯互通、城市功能互補以實現建設長三角北翼中心城市的發展目標;合肥在金融服務、科技創新、人才交流等方面,深化與滬寧杭等城市聯動發展;安慶市與上海共建商會,促進企業發展、投資合作、對外交流,實現了綜合實力的提升。

與長三角城市群相比,京津冀內部城市之間的綠色經濟發展水平和經濟維度則存在顯著的不均衡現象,主要原因是核心城市北京展現出強“虹吸效應”,從周邊地區如河北等吸納大量人才和技術,導致河北大部分地區經濟發展落后,圖5b顯示2017年北京經濟發展指數0.26,為保定的2倍多。除此之外,北京主要以金融、服務、電子信息等產業為主,而河北大部分城市主要依靠傳統工業實現經濟發展,由于河北缺乏轉變主導產業的主觀能動性,無法與北京進行產業對接并形成良性互動,北京幾乎無法對該地區產生較強的輻射帶動作用。然而,河北少部分沿海城市如唐山、秦皇島等,憑借以先進技術為支撐發展港口經濟的新方式,對北京地區的“虹吸效應”產生了一定的抵抗力,提前走出“大都市陰影”[23],在城市競爭中占據了一席之地。

哈長與遼中南城市群具有豐富的土地、水、煤炭、石油、礦業等資源優勢,以大慶為例,其又被稱為“油城”,是中國最大的石油產出地,但上述優勢并未助力東北地區實現可持續發展。圖5c顯示大慶的資源環境水平在2015—2019年呈逐年下降態勢,主要原因是人類大量攫取石油燃料并將廢棄物排放到環境中,導致資源耗竭、環境污染等問題。另外,該城市對石油資源過分依賴且資源利用效率低下,出現“資源詛咒”現象[24],不但阻礙了綠色新產業的形成,而且經濟增長明顯落后于資源稀缺城市。相比于長三角和京津冀城市群,東北地區城市群城市間除長春和大連以外綠色經濟發展水平普遍較低,其中長春以創新方式精準招商,通過加大力度推進區域間合作,例如與天津、杭州以及深圳對口合作實現與京津冀、長三角以及珠三角的對接發展,通過引進高新技術及企業,全面解決居民就業問題,實現民生事業穩健發展;大連因具有豐富的旅游資源且資源利用效率高,航空、鐵路與港口交通設施發達,構建了覆蓋全國、輻射俄日韓、連接美澳亞的交通網絡,可快速實現與國內外經濟互動,促進旅游資源再開發。

四、 結論與路徑優化建議

本研究以東北地區為例,選取哈長與遼中南城市群2015—2021年面板數據,基于PSR模型和組合賦權法構建體現“經濟—環境—社會”復雜系統內部及系統間作用關系的指標體系,測度2015—2021年哈長和遼中南城市群綠色經濟水平,與京津冀和長三角城市群橫向對比,以優化東北地區綠色轉型路徑。主要結論如下:(1)城市群綠色經濟發展水平總體態勢分析結果顯示,北京具有強“虹吸效應”與弱“涓滴效應”,即核心城市經濟社會發展較好對人才具有強吸引力,但對周圍城市的輻射帶動作用弱,導致京津冀城市群呈現“總體低—核心高”的異向匹配特征。哈長城市群201—2018年整體呈下降態勢,相反遼中南城市群通過出臺一系列保障社會及民生發展的政策使其綠色經濟發展水平呈短期上升態勢。(2)城市群綠色經濟發展水平區域內部差異結果表明,核心城市上海對周圍城市表現出強“涓滴效應”,長三角城市群采用經濟社會一體化協同治理模式呈現高等級同向匹配特征。(3)哈長城市群的大慶因對石油資源過分依賴且資源利用率低,出現“資源詛咒”現象,經濟發展滯緩,相反遼中南城市群核心城市大連合理開發利用旅游資源,實現了以文旅產業推動綠色經濟快速發展。

優化路徑建議如下:

1. 發揮“人才+科技”雙引擎作用,加快建設核心城市,擴大“涓滴效應”

習近平總書記強調“科技是第一生產力,人才是第一資源,創新是第一動力”。東北地區城市群加快核心城市建設應以高校和企業為突破口,注重引進人才及科技創新產業,提高城市競爭力,形成“哈爾濱—長春”和“沈陽—大連”的雙核空間結構,擴大“涓滴效應”。首先,區域內部優質企業與高等院校建立聯系,為在校學生提供實習機會,切實感受企業文化與工作環境,實現優先選拔并留用本地高校人才。其次,政府及學校通過設立獎金、全面支持優秀作品落地投產等實際措施,鼓勵大學生參與創新創業活動。最后,應進一步通過提高安家費、人才補貼和創業補貼等方式加大人才吸引力度。同時,東北城市群應借鑒長三角采用區域經濟社會一體化治理模式,主動與綠色經濟發展水平較高城市的官員進行互動學習,提出推動地區科技創新發展的實質性舉措。

2. 提高資源利用效能,以冰雪資源賦能旅游業,打造新“增長極”

東北地區城市群具有豐富且優質的山水、冰雪旅游資源,僅吉林省2018—2019年冰雪季接待國內外游客8431.84萬人次,同比增長約16%,實現冰雪旅游收入1698.08億元1。“綠水青山就是金山銀山、冰天雪地也是金山銀山”,隨著在國內外旅游市場影響力的不斷擴大,東北地區可以以冰雪旅游為切入點,推動第三產業快速發展,打造新“增長極”。首先,應擴大區域內部交通網絡,增設旅游路線,實現對內及對外開放。其次,通過挖掘朝鮮族和滿族的歷史、建筑、習俗等方面的文化內涵,建設民族特色顯著的旅游景點,實現旅游資源的深度開發。最后,應加大宣傳力度,吸引全國各地的游客,感受東北冰雪及民族文化。

3. 建立政策長效機制,實現綠色經濟常態化發展,全面助力東北振興

自2003年東北振興戰略提出以來,多數相關政策僅促進東北經濟社會的短期發展,并未形成長期效應,主要原因是在落實先試先行政策的過程中,面對不確定風險可能引發的治理不力結果,地方政府懼怕承擔責任,進而缺乏實踐積極性。為此,東北地區應建立先試先行的幫扶包容機制,對先試先行地區給予額外財政獎勵,對落實成效不好地區進行幫扶整改,對存在畏難怕錯心理的地方政府給予專項扶持,實行兜底保障機制,降低試錯成本。與此同時,應建立包括經濟、環境、社會及民生多元化的長期動態考核評價標準,形成政府“責任清單”,強化公眾監督作用,保障政策落到實處并形成長效機制。

參考文獻:

[1] 年猛.空間不均衡陷阱、內生增長與東北振興[J].行政管理改革,2022(5):65-73.

[2] [英]大衛·皮爾斯等.綠色經濟的藍圖[M].初兆豐,張緒軍,譯.北京:北京師范大學出版社,1996.

[3] 余春祥.對綠色經濟發展的若干理論探討[J].經濟問題探索,2003(12):92-95.

[4] 王金南,李曉亮,葛察忠.中國綠色經濟發展現狀與展望[J].環境保護,2009(5):53-56.

[5] United Nations Environment Programme.Green Jobs:Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World[R].Nairobi:UNEP,2008.

[6] Sukhdev P, Stone S, Nuttall N.Green Economy,Developing Countries Success Stories[J]. St-Martin-Bellevue: United Nation Environment Programme(UNEP),2010(22):58-60.

[7] Lipinska D.Resource-efficcent Growth in the EUs Sustainable Development: A Comparative Analysis Based on Selected Indicators[J].Comparative Economic Research,2016,19(1):101-117.

[8] Wang X L, Sun C Z, Wang S, et al.Going Green or Going Away? A Spatial Empirical Examination of the Relationship Between Environmental Regulations,Biased Technological Progress, and Green Total Factor Productivity[J].International Journal of Environmental Research and Public Health,2018,15(9):1917.

[9] 商思爭,許道乾.中國省際綠色經濟測度及影響因素分析[J].商業經濟研究,2022(8):160-165.

[10] 蔣金荷,馬露露,于憲榮.中國綠色經濟轉型評價及驅動因素研究[J].北京工業大學學報(社會科學版),2022,22(3):123-141.

[11] 趙奧,武春友.中國經濟綠色轉型態勢系統評價——基于熵-OWA算子與灰關聯改進TOPSIS[J].技術經濟,2018,37(7):99-106.

[12] 王舜淋,張向前.基于綠色經濟福州城市發展研究[J].科技管理研究,2018,38(9):38-46.

[13] 郭炳南,唐利,張浩.長江經濟帶綠色經濟效率的區域差異與隨機收斂[J].生態經濟,2021,37(11):46-53.

[14] 田鳳平,秦瑾龍,楊科.中國三大城市群經濟發展的區域差異及收斂性研究[J].系統工程理論與實踐,2021,41(7):1709-1721.

[15] 陳明華,劉文斐,王山.山東半島城市群綠色經濟增長績效評價及動力源泉[J].宏觀經濟研究,2020(6):133-143.

[16] Rapport D J, Singh A.An Ecohealth-based Framework for State of Environment Reporting[J].Ecological Indicators,2006,6(2):409-428.

[17] 曾恩鈺, 陳永泰.空間溢出視角下的城市水環境影響因素研究——以太湖流域城市為例[J].長江流域資源與環境,2022,31(6):1312-1323.

[18] Grossman G M, Krueger A B.Economic Growth and the Environment[J].The Quarterly Journal of Economics,1995,110(2):353-377.

[19] 郭曉晶,何倩,張冬梅.綜合運用主客觀方法確定科技評價指標權重[J].科技管理研究,2012,32(20):64-67.

[20] 孫鐵山,張洪鳴,李佳洺.城市網絡聯系對城市群空間體系集聚水平的影響——基于2003—2018年中國12個城市群面板數據的實證[J].地理研究,2022,41(9):2350-2366.

[21] Krugman P.Increasing Returns and Economic Geography[J].Journal of Political Economy, 1991,99(3):483-499.

[22] 趙斌,王琰.我國區域合作治理機制的研究進展[J].經濟體制改革,2022(1):43-50.

[23] 王利偉,馮長春.轉型期京津冀城市群空間擴展格局及其動力機制——基于夜間燈光數據方法[J].地理學報,2016,71(12):2155-2169.

[24] 聶彎.資源環境約束下培育綠色發展新動能戰略路徑研究——以大慶市為例[J].生態經濟,2018,34(5):66-69.

基金項目:國家自然科學基金面上項目“面向決策全過程的城市住區更新公眾參與行為研究”(項目編號:71974047);黑龍江省自然科學基金優秀青年項目“提升寒地城市道路交通網絡應對雪災韌性優化決策”(項目編號:YQ2020G001)。

作者簡介:陳天奇(1997-),女,東北林業大學土木工程學院碩士研究生,研究方向為城市綠色經濟;余璐(1990-),女,哈爾濱工業大學土木工程學院博士研究生,研究方向為城市建設與管理;石振武(1963-),男,博士,東北林業大學土木工程學院管理科學與工程學科帶頭人,教授,博士生導師,研究方向為工程經濟與項目管理;武永祥(1956-),男,博士,哈爾濱工業大學土木工程學院教授,博士生導師,研究方向為城市建設與管理。

(收稿日期:2023-02-10? 責任編輯:殷 俊)