李健:清末民初“不世出”的學術人才

陳振濂

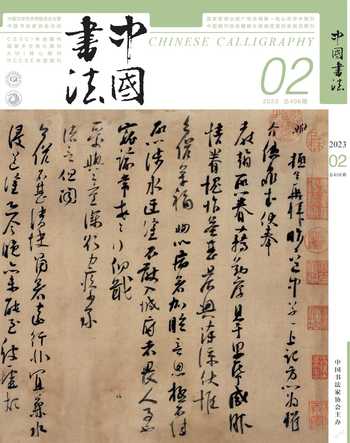

民國書法史中,『李健』的名字是我們大家都感到十分陌生的。我在寫《現代中國書法史》提到李瑞清時,偶爾涉及李健,但并未知究竟,只知道他是李瑞清侄子,擅書工刻;而最為人所稱道的,是他曾經在上海美專開講書法課,被李瑞清摯友曾熙譽為『今之書法教育家』。在民國時期書法還徘徊在寫字、寫毛筆字的水平線上,并無將書法列為藝術形式的意識,更未見有學科萌芽之時,不籠統地夸贊李健是『書法家』,而特別指明他是『書法教育家』,這樣的稱謂怎么看都是令人意外、十分另類,甚至不無怪異的。在當時,書法根本不稱其為藝術,自身還是『妾身未分明』;更不會有分工細致專攻明確的書法『創作家』『理論家』『教育家』—或許正是因為李健有這樣一個『書法教育家』的評語,我才對之有了特別的關注。

因師從陸維釗、沙孟海、諸樂三先生,故爾我對清末廢科舉興學堂、開始有大學體制以及書法(寫字)教育史方面有特別濃厚的探究興趣,并作過相應的初步文獻史料整理。其大致輪廓如下:在近代書法教育史上,有四個環節是需要認真把握的:(一)李瑞清在南京兩江優級師范學堂設書法課(習字課),開書法進學校課堂之先聲;(二)梁啟超在北京大學成立『書法研究會』,是校園文藝社團性質;(三)胡小石在中央大學開過書法史課,那是文史類理論課;(四)李健在美專等藝術學校專門教授書法篆刻。若論專業性和教育學立場,他自然是最為當行本色。以二十世紀六十年代浙江美院(今中國美院)招收書法專業本科生和一九七九年招收書法研究生為視點的專業立場,去看以前新式學堂歷百年之久的書法教育,毋庸贅言,李健無疑是離我們最近的那一支。

長久以來的困惑,是李健的學術蹤跡不易尋得。按說他去世于一九五六年,距今不遠。長達七十五年(在民國已入高壽之列)的書畫篆刻生涯,身后怎會如此寂寞?我想:一是被其叔李瑞清一代大家盛名所掩,他作為后輩子侄被光環籠罩,凸顯不出來;二是他是專事教育,也不比書畫名家們呼風喚雨,恂恂一儒生而已;三是他因教學而關注著書立說,而書法篆刻的著述,在民國時期因整體研究水準不高而無法進入大的文史學術圈,自然易被忽略。這一點,只要對比地看看沙孟海書學論文一旦為史學大家顧頡剛先生認可即聲名鵲起,而祝嘉鉆研書學雖有大部著作好幾種卻影響力有限的情形,即知端倪。但沒有傳世著作的全面整理,讓后來者只能霧里看花,終究是一件十分遺憾的事。此后上海

書畫出版社著手編輯影印這位在歷史上首次被指為『今之書法教育家』的一生成果,成《李健書學文存》三大冊,有這樣一批較全面完整的文獻資料,我們終于有機會,可以對李健這位書法教育前輩作一個整體上的觀照了。

一

李健(一八八二—一九五六)字仲乾,號鶴道人、老鶴,齋號鶴廬,又號時惕廬。江西臨川人。

李健的藝術啟蒙,是始于李瑞清辦兩江優級師范任監督(校長)時,宣導藝術教育,開設『圖畫手工科』時。其后長期追隨長輩,又是名門之后,在學術上有了非常好的基礎積累。最初是重技藝實踐,書畫篆刻,全面鋪開。其時沈禹鐘有《印人雜詠》詠(李)仲乾一首,點出了這種家族式書畫篆刻技藝承傳的特征:藉甚人傳小阮名,道人緒論早親承。一門北碑摹書體,金石還看刻畫能。

詩中點出『親承』『一門』之外,起句有『小阮』,則用三國魏時『竹林七賢』之阮籍、阮咸叔侄二人同享時名之典故,亦貼切比擬于李瑞清、李健叔侄關系—李瑞清對阮籍(大阮),皆叔輩;李健正對應阮咸的『侄』輩名分,即『小阮』耳!

這是表明李健在書學實踐上是承清道人北碑家學,而更特別點出他甚至還擅長連名家叔父清道人也不擅長的篆刻藝術。

但李健作為一個書法篆刻家,有很好的基本功,卻不足以領袖群倫,甚至坊間認為還稍弱于叔父。而他的真正成就,卻是在他的理論研究和教學教材建設。他有一部完整的《中國書法史》,分三篇;他有《金石篆刻研究》,也有三篇;他還有《書通》,完全是論文體例;當然還有其他的文學史論成果,如《莊子研究》《元明清文學史》。最初我們以為他的《中國書法史》著作只是為了美專講課的講義,大多抄抄寫寫,東拼西湊,都是已有的常識。結果一看李健原稿,幾乎是純粹的學者派頭。有如此清晰的理性思維和歸類、分析、思辨能力,在當時大部分以資料編纂為主的舊史學框架即『點鬼簿』或『名人大辭典』的做法外,完全是另外一種令人耳目一新的體系。在民國書學史上,堪稱獨樹一幟、鶴立雞群。

二

謂予不信,請看他的《中國書法史》目錄。我們根據上海書畫出版社影印版本,先列目錄如下:中國書法史第一篇甲骨紀第一金文紀第二石刻紀第三中國書法史第二篇體制變遷略第一派別源流略第二人物品藻略第三書苑藝賞略第四中國書法史第三篇書人傳第一秦書人傳第二漢書人傳第三后漢書人傳第四魏蜀吳書人傳第五晉、趙燕書人傳第六宋齊梁陳書人傳第七北魏、北齊、北周、隋書人傳第八唐書人傳第九唐書人傳第十五代書人傳第十一宋遼金書人傳第十二元書人傳第十三明書人傳第十四清他雖然也按時序從上古到晚近展開,但他依據自己獨特的書學觀,上篇列傳世書法經典作品,中篇列專題即體制、流派、人物、鑒賞四大脈絡并作分別展開,下篇才是書家傳即人名知識系統。這種方式,在民國書法理論史上是絕無僅有的—通常的做法,是排列書體演變和書家人名,一個個傳說故事講過來,是一種人人習慣的『俗套』。而李健的做法,卻是把作品、人物、事件中的主客體作用和環境影響接受方分開,各司其職。這是一種非『平面』、非『單線』的立體的思維框架。在民國時期,我們還未找到可以與李健并駕齊驅的同類者。一九四九年以后甚至直到二十世紀八十年代,我們市面上通行的《書法史》,還是一堆依時序排列抄錄的『材料史』。別說分不清書法家與書法作品的關系,更不可能提煉出像上述這樣的歷史發展要素,即四組關系:

(一)『體制變遷』(客觀環境即時代與社會);

(二)『派別源流』(不同于現象的因果和此消彼長的本體立場上的互制互生);

(三)『人物品藻』(書家主體的主觀能動作用);

(四)『書苑藝賞』(觀眾接受、過濾、選擇的反影響力)。

這四大歷史關系,比起資料排列收集的『名人辭典』式的書法史舊樣式,在思想的廣度、深度,分析組織的周密細致方面,堪稱是民國時期罕見的成果。我們可以把李健的《中國書法史》看作是民國時期書學界相對于大批『史料學派』已有成果而言的『史觀學派』的典范。它是『史』,但更是『史』之論。『史』循體例,『論』見思想。

三

《李健書學文存》之第三冊,收入三份理論成果。一是《學術思想文選》見出他的文史學術功力,其中有專論《莊子·天下編》,還論元明清文學史竟列有三大章,幾為一部系統著作。單看分章立節的小標題,就感覺大有可讀性,但因為與書學關系不大,可以暫時擱置。

二是《書通》,作為一份書學概論式的文字,其中有非常多的分析與評價,暢說趣旨。他在開篇即有自序云:『余學書四十年,于斯道差解途徑……門人來學者,每求書訣,苦無以應之。因舉其一得可以言全者,著之于篇,名之「書通」云爾。』而在此中,先以考證『書法』一詞來源;論學書當從『無我』到『有我』,再到開宗立派、卓爾名家的不同階段;討論書體書派之分和內在依據;再到新倡『碑學』,評論包世臣、鄧石如、張裕釗、康有為、曾農髯、吳昌碩得失參差,頗有見地;最后論李瑞清,即他叔父『先公』之『能集書學之大成』,或見偏愛溢美之詞,亦屬情理之中。總之,是一篇孤絕的好論文,顯示出李健有著過硬的批評、論證、邏輯演繹能力,在書法家中萬不一見的理論功力。

值得注意的,是他的《金石篆刻研究》,這是又一部在民國時的重要著作。

在設立章節時,他完全不按戰國古璽、秦漢印、唐宋官印、明清流派篆刻的時序來進行,所以他的書名不取『史』而是『研究』。而在排列時,先在第一篇中集中拋出命題:第一章篆刻釋名,第二章篆刻與『金石學』之關系,第三章篆刻原委,第四章篆刻所施之物(即特別點出封泥與紙帛)。尤其是第二、四兩章,當時的其他篆刻印學著作均未涉及—他者所無,正顯出李健思維的周到立體以及全面性和創新性。

第二篇各章介紹篆刻技法如篆法刀法,但涉及古今鈕制、雕鈕、邊款,甚至『擊邊』、印面上下例由鈕而定等等技法,更有璽印使用功能如執信、封檢、朱涂,還有封泥、印范、印譜、拓款,這些豐富的古印歷史內容,又是一般只關注刻印技巧的印家所不關心也不顧及的。因不得不允推李健的別出心裁。

第三篇章節內容更見豐富而為各家印學著作所不見:在前幾章列石印淵源、印材、印文派別之后,更列第四章印話、第五章刻玉刻銅刻骨角竹木等法,還有第七章印泥、印池。所有關于印學的方方面面、角角落落,都顧到了。尤其是在本書之中,列文史文獻意義上的印譜和印話,技術層面上的印泥、拓款還有印范、朱涂、封檢等幾部分印史內容,都是發他人所未發,或循淺識而全面深入究其學理者。

四

綜上所述,李健是一位久被忽視,但才華橫溢、創造性極強,甚至是清末民初堪稱『不世出』的學術人才。他的理論高度和視野,遠遠高于當時一般熱衷于鉆研具體史料還以之自得的理論家、著述家。他的學術特點,是以宏大的學理邏輯構架和嚴格的分類意識,還有充沛的論述展開,形成一種一枝獨秀,但又是孤高寂寞的『思辨型』研究特色,誠可謂是絕響。理解者既鮮,回應者更罕有其人。于是傳世著作竟遭埋沒日久,成為民國書法理論史上的一大學術遺憾。

李健之所以如此成功,當然首先是因為無可置疑的深厚『家學』。李瑞清作為大師在清末民初的存在,使李健能入學南京兩江優級師范圖畫手工科,科班出身,成為相對專業的、兼通理論實踐的雙棲型精英人才,而與許多從官員、貴族、文人、教授轉行過來自娛遣興的書畫篆刻者大相徑庭。此外,叔父李瑞清的上層交游圈,至高的威望,廣泛的人脈,眾多門生子弟,也成為青年李健轉益多師的絕好機緣。亦即是說:『世家』的社會優勢,是李健從一介學子成長為一個優秀理論家的必備條件。

其次,是李健長期在各所美術專科學校執教的職業刺激和數十年積累。如果他自己定位為藝術家、創作實踐家,專心于自己一己技藝的提高,那可能就是另外的結局了。當教師必須要理性,循循善誘,有分析能力和足夠的耐心;萬事不僅憑感覺,而是要反復追究為什么如此的原因。這又使他的理性思維在學術上拔擢頭籌、占盡風流。《中國書法史》《金石篆刻研究》《書通》甚至他的元明清文學史研究,皆能于尋常材料中拈出令人耳目一新的卓越結論,這種能力和境界,不是長期在講壇上反復提煉、修正、探求自己的思考,當萬難達到。從這個意義上說,李健的專業教師的職業和由此培養起來的思維方式,更是造就他有今天至高成就的最重要原因。

作者系中國文聯副主席、西泠印社副社長兼秘書長