博涉多優的張改琴

薛元明

張改琴一九四八年出生,正處于新舊時代交替之際。可以說,她的個人歷程恰好見證了這個時代的飛速變化和發展。二十世紀八十年代中國書協成立,舉辦各類大型展覽,四十年代人正是年富力強之時,那時整個社會和行業沒有任何功利性,理想主義盛行,對于書法有一種發自內心的熱愛,具有最真摯的情感。這種特殊的『黃金時代』一閃而過,不可復制,此所謂『天時』是也。張改琴與很多同齡人一樣,生正逢時,從那個特殊而難忘的年代走來,見證了當代書法發展的整個歷程,參與其中的諸多活動,是見證人和參與者。

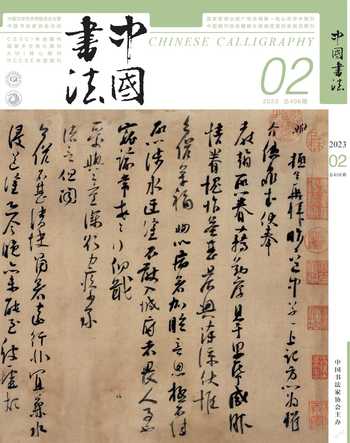

再具體到她的書法創作,立足西北豐富的文化歷史資源,對敦煌寫經、西北簡牘等皆有涉獵,楷書主要根基在《嵩岳靈廟碑》,行草書胎息顏真卿、何紹基等。

除了各種專門的書體創作之外,最重要的是已經實現了融會貫通,個人風格特點可以從三個角度來理解:一是小中見大。細分為兩層,一是張改琴小楷作品和尺牘小行草作品,除了具備細膩的特點之外,還具有大字的氣勢和格局,做到這一點非常不容易。通常總是強調大字和小字不同,殊不知,大字和小字畢竟有相通之處,『一分為二』是不錯,最終還是要『合二為一』;二是小尺幅具備大氣勢。張改琴的作品,四尺對開和四尺斗方有一些,書寫內容字數很多,但氣勢開張恢宏,真正做到『小中見大』,作品小而格局大,這無疑是由書家的胸襟和格局決定的,『書如其人』又一次得到驗證。

二是『勢』的充分展示。即便作品尺幅小但格局大,張改琴能夠做到這一點,就是對『勢』有著充分地領略和把握。也正因為如此,張改琴不僅僅只會寫小作品,對于巨幅也有非凡的駕馭能力,布局謀篇,胸有成竹,同時筆筆到位,兼顧各種應有的細節,使得作品耐得品咂。『勢』是書法中一個非常重要的審美范疇,是一個語義豐富的立體式語匯。古代書論中與勢相關的術語非常多,如筆勢、體勢、氣勢、順勢、逆勢、仰勢、側勢、澀勢……歸根結底,具有哲學的品格與意蘊。讀張改琴的書法,從每一筆勢到全篇的氣勢,都非常震撼。書法的勢是力的體現,一個字的點畫有力,才會給人感覺這個字有生命力。有了生命力的字,才會給人一種內含張力的觀感。古人寫字講究筆法,講筆法必講筆勢。筆勢與體勢的共同作用,積點畫以成字,累字而成篇,使得書法作品呈現出不同的氣勢。氣勢是書法生命力之所在。張改琴作品筆畫大小伸縮,揖讓避就,處理極為精當,結字險絕雄勁,體勢飛揚,跌宕起伏,肅穆之氣,逸于字里行間。對于張改琴而言,關鍵在于『使轉』處理到位,一如孫過庭《書譜》所言:『真以點畫為形質,使轉為情性;草以點畫為情性,使轉為形質。』三是融會貫通。張改琴多體兼善,尤以行草書成就為最高,不獨于此,行草書也充分體現了她融會貫通的能力。當代很多書家擅長多體,因為缺少融會貫通,變成了『萬花筒』,只有花樣而沒有個性。張改琴的行草書以顏真卿為根基,融會北碑、簡牘、寫經等筆法,充分消化吸收交融,形成自身獨特的風格語言。此外,張改琴還有強大的書寫應變能力。應變能力是書家實現風格強度和風格跨度所必需的。風格強度就是令人過目不忘的個性特征,風格跨度就是針對以『件』為單位的作品在風格統一前提下,不同作品實現各自不同的變化。

強度和跨度缺一不可,沒有風格強度,只能是『萬花筒』;沒有跨度,就是千字一面的習氣,作品必定不耐看,很難達到高韻情深的境界。這就要求書家在博涉的基礎上融會貫通。

天時、地利、人和三者兼備,形成一種『合力』,這是張改琴成功的原因。她與書法結緣,乃是一生中所堅持的修行。